こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、

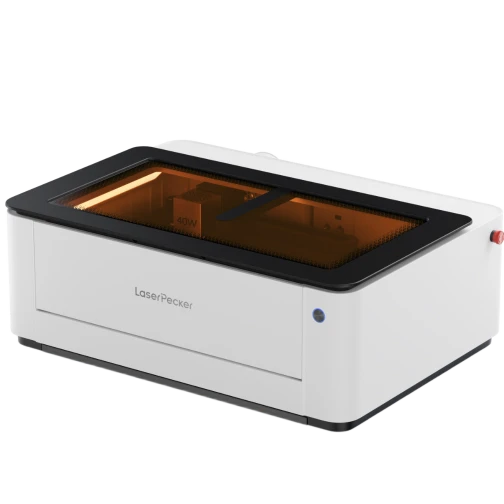

LaserPeckerの高速&大判対応の個人向けレーザー彫刻機「LX2」を実機レビュー

していきます。

個人で本格的なレーザー加工を始めたくても、高性能な装置は高額でなかなか手が出ない方も多いでしょう。

そんななか、個人向けのレーザー彫刻機を展開するLaserPeckerが2025年9月に発表した最新機種が、今回紹介する「LX2」。

といった、本格仕様が魅力の1台となっています。

この記事では、LaserPecker様よりご提供いただいた実機を使い込んで分かった性能や実力、導入前に知っておきたい注意点まで余すことなくお伝えします。

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!

LaserPecker LX2の基本スペック

高性能なレーザー彫刻機ときくと、

組み立てや初期設定が複雑なんじゃない?

本当に個人で扱えるのかな?

と、不安を感じることもあるかもしれません。

ですが、「LX2」は組み立て済みで出荷されるため、簡単にセットアップできます。

初期設定も複雑な手順はなく、大きな心配をする必要はありません。

まずは、そんな「LX2」の基本的な特徴やサイズ感、そして推奨されるオプションについて詳しく見ていきましょう。

| モデル名 | LX2 |

|---|---|

| 本体イメージ |  |

| メーカー名 | LaserPecker |

| 価格(Amazon) | - |

| 価格(サンステラ) | |

| 価格(公式ストア) | |

| 本体サイズ [mm] | 779.5 x 609.2 x 281.15 |

| 作業エリア [mm] | 500 x 305 |

| 構造 | ガントリー |

| 最大彫刻速度 [mm/s] | 1000 |

| 出力 [W] | 20 40 60 2 |

| 最大切断厚さ [mm] | 22mm(桐) 19mm(チェリー) 20mm(アクリル) 0.5mm(ステンレススチール) |

| レーザーの種類 | 青色ダイオードレーザー 赤外線レーザー |

| 波長 [nm] | 450 1064 |

| 彫刻対応素材 | ステンレス、アルミ、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、木材、アクリル、革、ガラス、石、紙、ゴム |

| 切断対応素材 | - |

| スポット径 [mm] | 20W: 0.096×0.102 40W: 0.1359×0.1033 2W: 0.032×0.040 |

| 解像度 | 10-300dpi |

| エアアシスト | ○ |

| 保護カバー | ○ |

| 空気清浄機 | オプション |

| カメラ/モニタリング | ○ |

| 焦点合わせ | オート |

| ロータリー対応 | オプション |

| 3D曲面対応 | ○ |

| 本体重量 [kg] | 22.5 |

| ディスプレイ | × |

| 接続方式 | USB, Wi-Fi |

| 制御ソフト | LaserPecker Design Space LightBurn |

| その他 | |

| 出典 | 公式サイト |

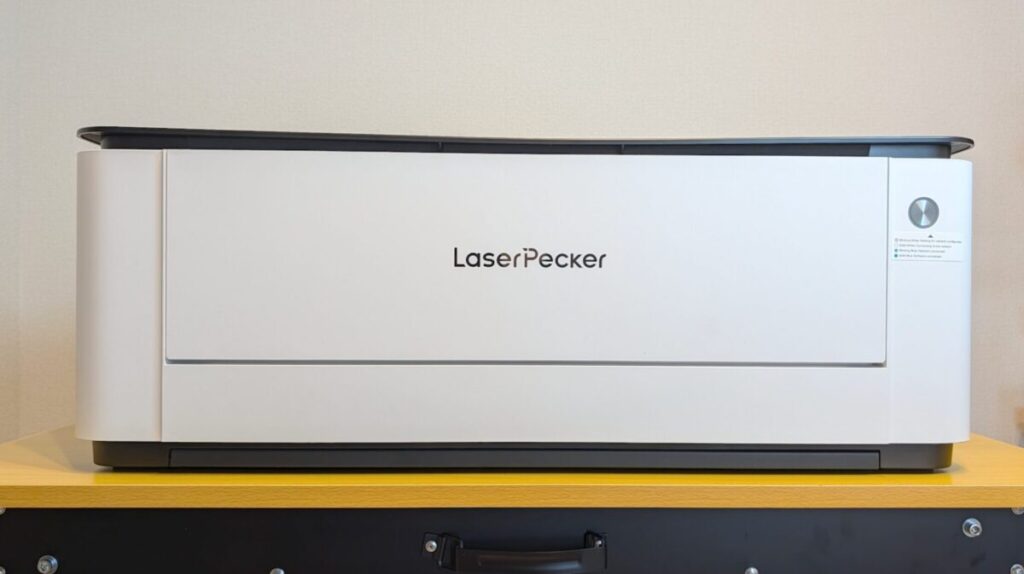

大判対応の本体設置面積はおよそ80×60センチ

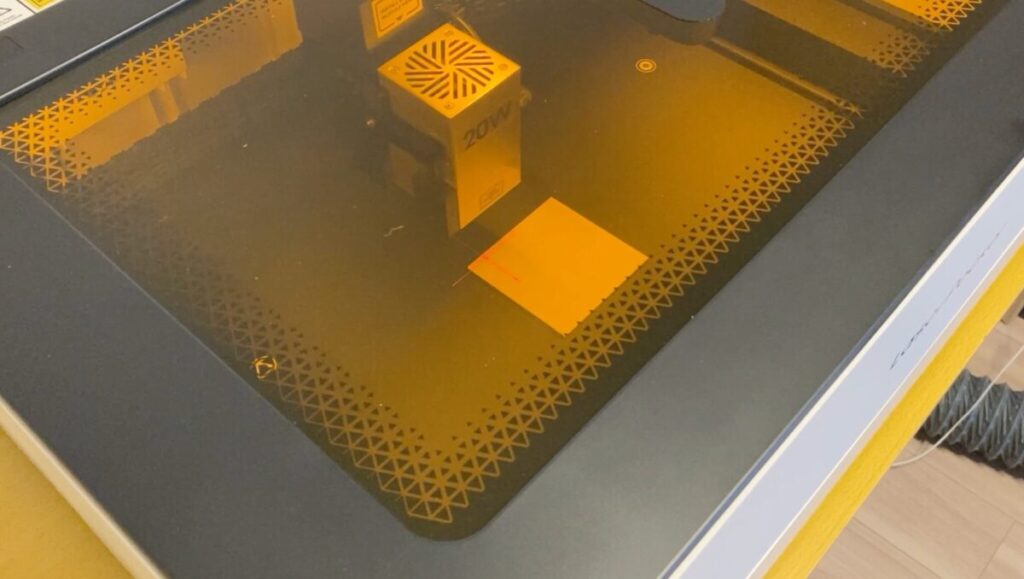

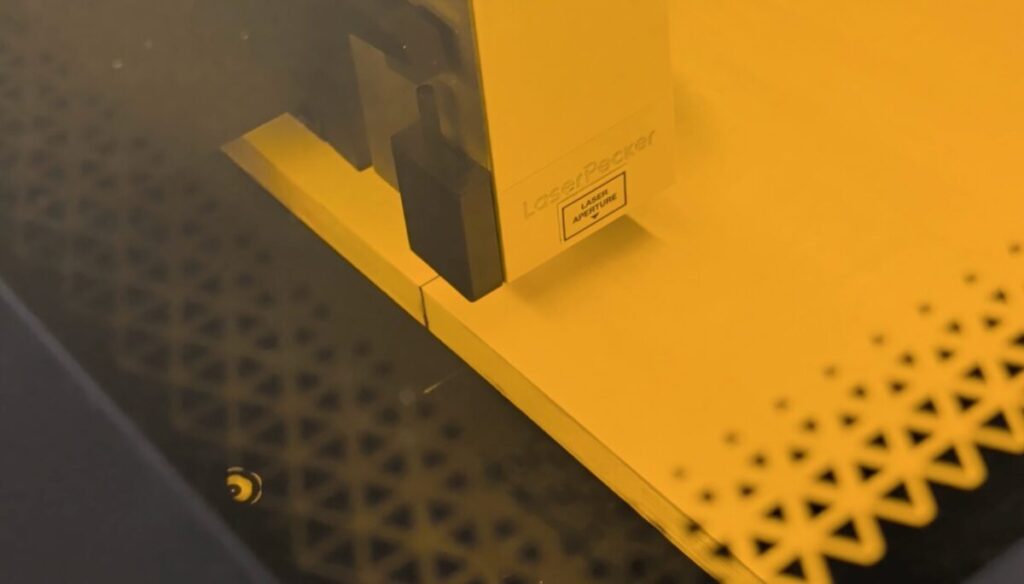

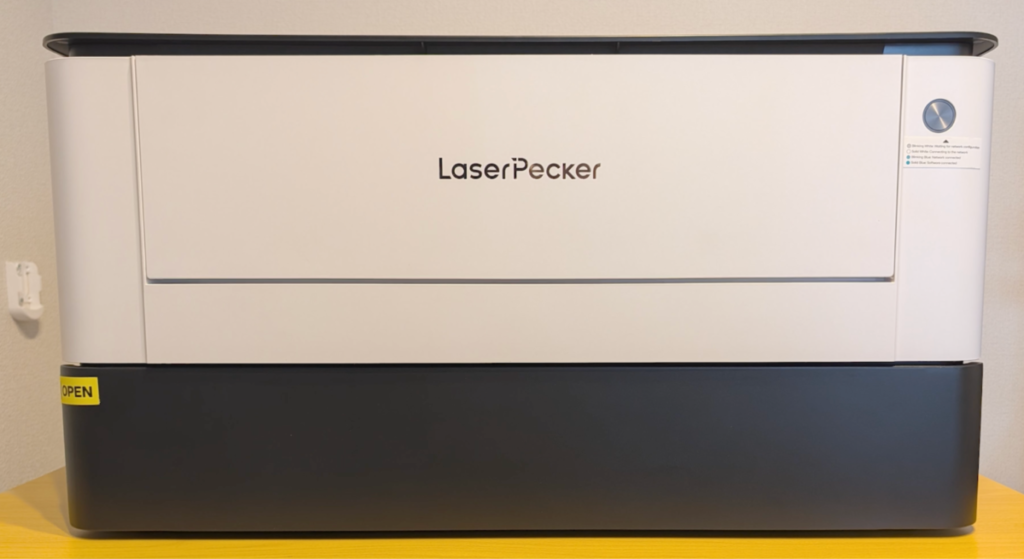

「LX2」は、デスクトップ型の完全密閉型オールインワンレーザーカッターです。

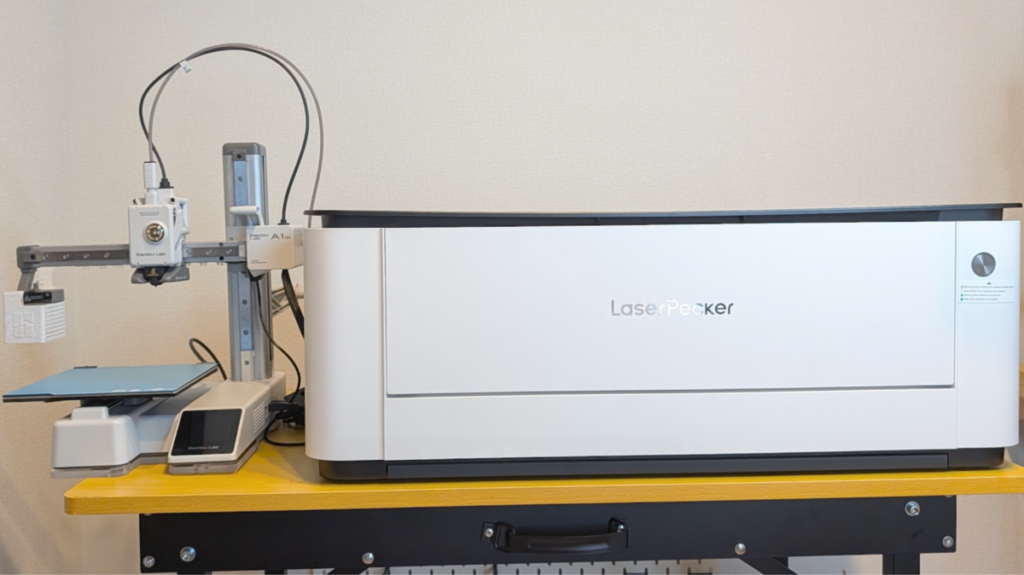

本体の設置面積はおよそ80×60センチ、重量は22.5kgと個人向けとしてはかなり大型の部類に入るでしょう。

試しに、Bambu Labの「A1 mini」を隣に並べてみました。

「LX2」の大きさがより伝わったのではないでしょうか……!

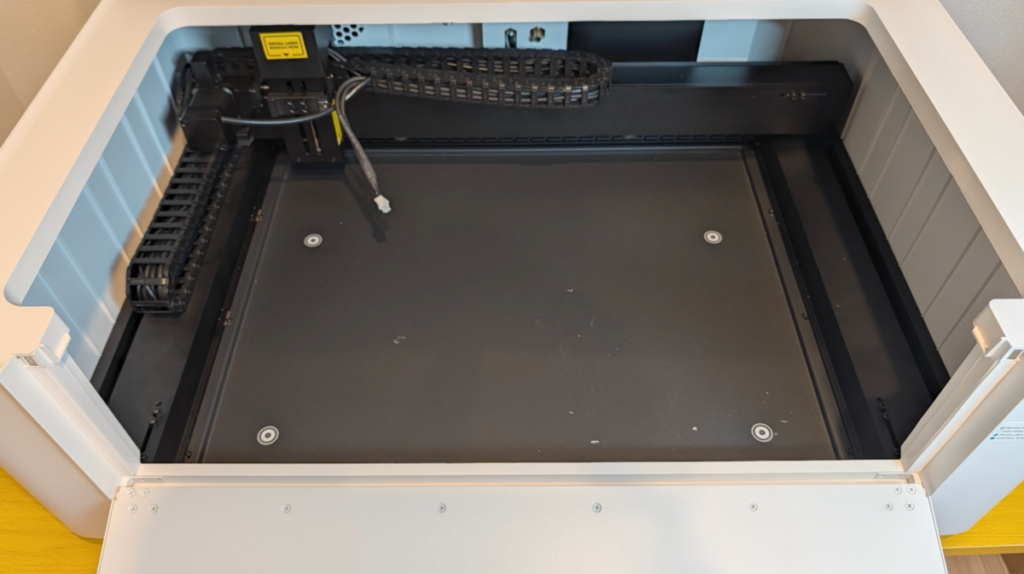

とはいえ「LX2」はただ大きいわけではなく、このサイズの利点は業界トップクラスの広い作業エリアです。

標準状態でも500×305mmの作業エリアを持ち、フルサイズの看板や複雑なモザイク作品の制作、さらには小物を数十個まとめてバッチ加工することも可能。

さらに省スペース設計にも配慮されており、革新的なデュアルドア構造によって、大きな素材も狭い作業スペースで簡単に出し入れできます。

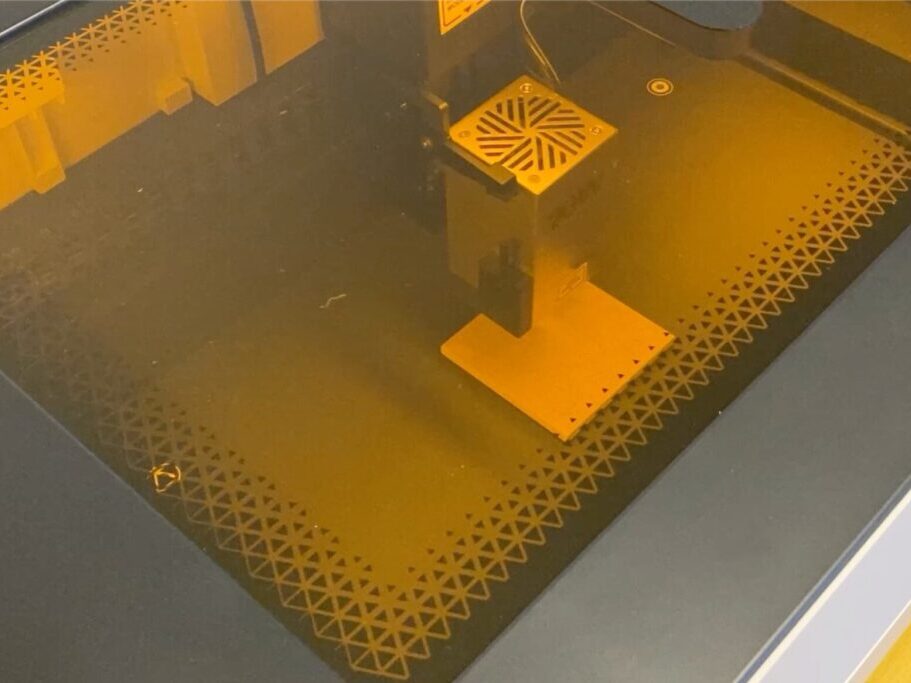

組み立て済みで出荷!初心者でも扱いやすい簡便さと安全性

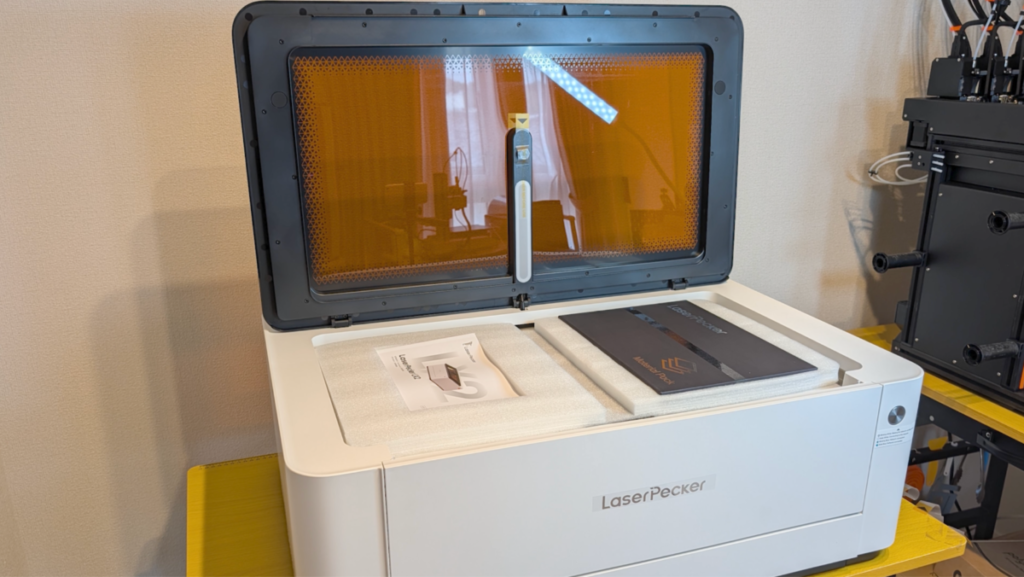

「LX2」は、組み立て済みでおうちに届くので初回の手間はそう多くありません(サイズは大きさは注意ですが)。

ユーザー側で実施する準備は、本体の設置とレーザーモジュール、距離計といった同梱パーツの取り付けです。

これが終われば、あとは電源を入れてソフトウェアを起動・接続するだけ。

オプションの選択によっては、空気清浄機もこの段階でセッティングしておきましょう。

この簡便さは、初心者でも十分に扱いやすいはず。

安全性についても、専門設計による9層の保護機能と完全密閉型設計により、クラス1レーザー安全認証を取得しています。

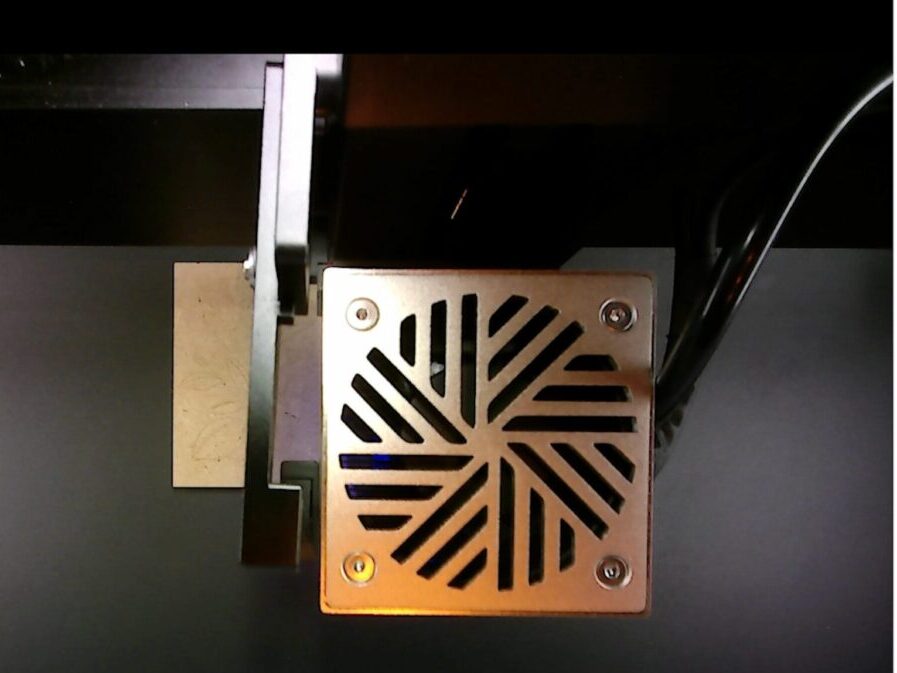

工具不要で簡単なレーザーモジュールの交換

「LX2」の大きな魅力は、モジュール式レーザーユニットを採用している点です。

レーザーモジュールを交換することで、幅広い素材や加工ニーズに対応できます。

用意されているのは、

の合計4種類です。

60Wの青色ダイオードレーザーと2Wの1064nm赤外線レーザーは、まもなく登場予定です(※2025年10月時点)。

ダイオードレーザーは木材・竹革アクリル・ステンレスなど幅広い非金属や一部の金属に対応。

とりわけ、出力の大きい40W・60Wモジュールは切断能力が強化されており、厚い木材やアクリルを切断する場合に最適です。

一方、2W赤外線レーザーは、金・銀・銅・プラチナ・鉄などのあらゆる金属加工に適した波長のレーザーです。

これらのレーザーモジュールは、工具不要のクイックスワップ機構により、数秒で簡単に交換可能です。

モジュール交換の際には物理的に取り外す手間はありますが、用途に応じてレーザーを切り替えられる柔軟性は複数の装置を用意する必要がなく、創造性の幅を大きく広げてくれるでしょう。

また、レーザーモジュールの左側には、焦点合わせに使用する距離計をセットできるようになっています。

快適な作業環境を実現する推奨オプション

レーザー彫刻や切断を行う際には、匂いや目に見えない微粒子が発生します。

そのため、作業環境の整備は非常に重要です。

「LX2」を使用するにあたっては、快適性や安全性を高めるためのアタッチメントの導入が強く推奨されます。

「LX2」のうれしいポイントが、どのバンドルでも「スマートエアアシスト」が同梱されていること(リリース時点)。

レーザーが照射されるポイントに集中的に空気を送り込み、切断や彫刻の品質を改善するだけでなく、発火を防ぐ役割も果たします。

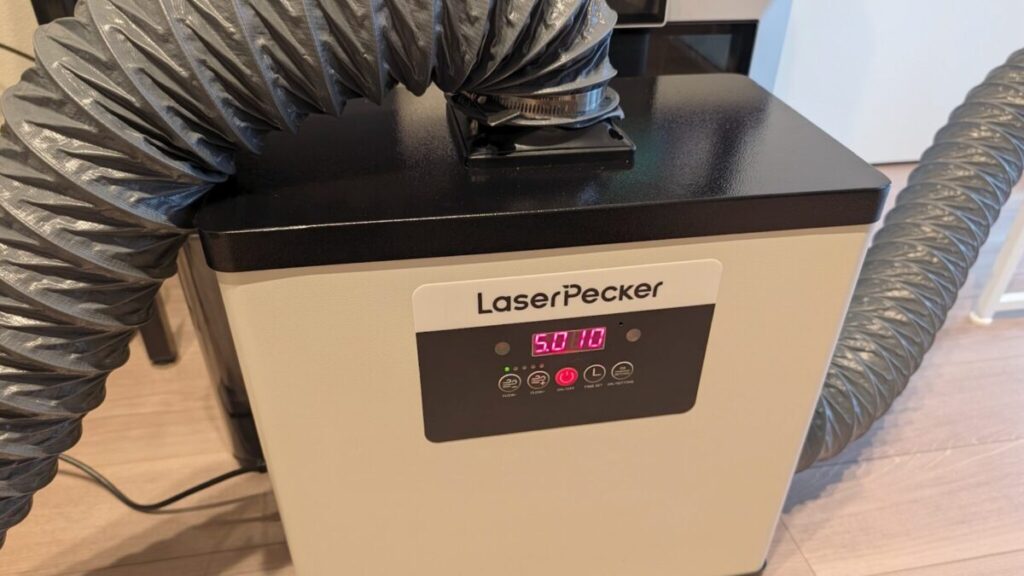

バンドルによってはセットになっている「空気清浄機」も、レーザー作業空間の空気を快適に保つために重要な役割を果たします。

とくに、木材等の煙や煤を発生する材料の彫刻や、レーザー切断を実施する際にはほぼ必須とも言えるオプションですので、導入を検討する際は、空気清浄機付きのバンドルを選ぶのがおすすめです。

また、レーザー切断においては、「スラット」の存在も欠かせません。

切断を実施する際、素材をこのスラットの上に置くことで、切断中に発生する熱や煙を効率的に逃がし、素材裏面の焦げ付きを減らして切断面をきれいに整えることができます。

デフォルトで4本付属していますが、切断したい材料のサイズや細かさによっては、追加を検討しても良いでしょう。

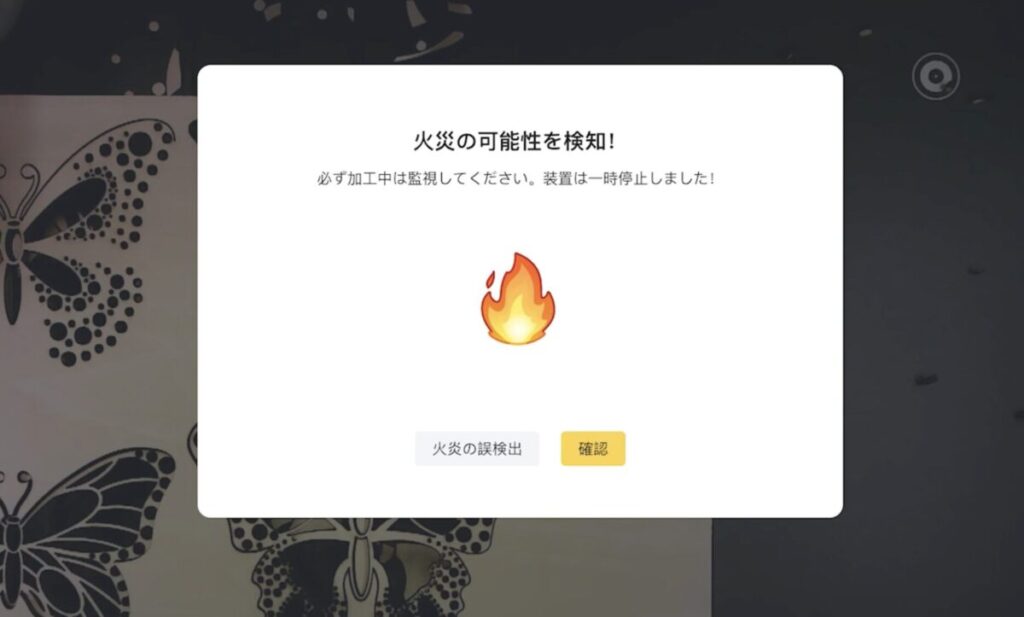

自動安全機能と排煙対策で安心して使える設計

レーザーカッターを安全に使用するためには、火災防止や排煙といった安全対策が不可欠です。

「LX2」は、完全密閉型のクラス1レーザー設計を採用しており、スマート安全検知機能と自動消火機能(防火セットは別売)により、高い安全性を確保しています。

実際、切断作業中に加工が一時的に自動ストップし、“火災の可能性”という通知が出るケースがありました。

ただ目視での出火は確認できなかったため“誤検出”を選んで再実行。

このように、出火がない場合でも表示されることが多々ある点は気になるものの、それでも安全第一の設計は評価できます。

また、排気についても考慮された設計です。

切断時には煙がけっこう出ますが、装置はしっかりと排気してくれます。

ちなみに排煙ファンは、長期間使用する場合や煙が多く出る素材を加工する場合、定期的な清掃(月に1度など)が推奨されています。

LaserPecker LX2の開封&セットアップ手順!

実際にレーザーを活用したレビューを見ていく前に、

に関して、簡単に見ていきましょう!

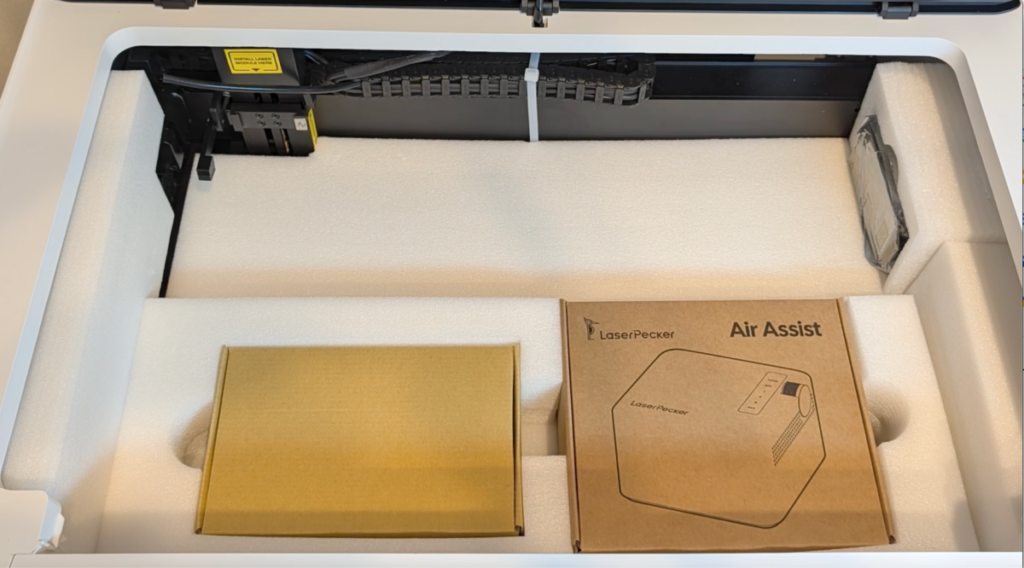

LX2本体のセットアップと同梱品

まずは「LX2」本体。

かなり大型なので、持ち上げる際には2人以上で行うことが推奨されます。

本体内部には同梱品がぎっしり詰まっていました。

レーザーモジュールなど一部オプションの選択によって、若干中身は異なるでしょう。

中身を取り出したら、可動部分のロックを外してレーザーモジュールを取り付けていきます。

これくらいで、本体の準備は完了!

このタイミングで空気清浄機の準備も忘れずに

レーザー彫刻やレーザー切断では、匂いはもちろん、目に見えない微粒子が発生します。

基本的に装置の近くでユーザーが監視する必要のあるレーザーの作業空間を快適にするという意味で、重要な存在となる空気清浄機。

レーザーを始動させる前に、必ず準備を進めておきましょう。

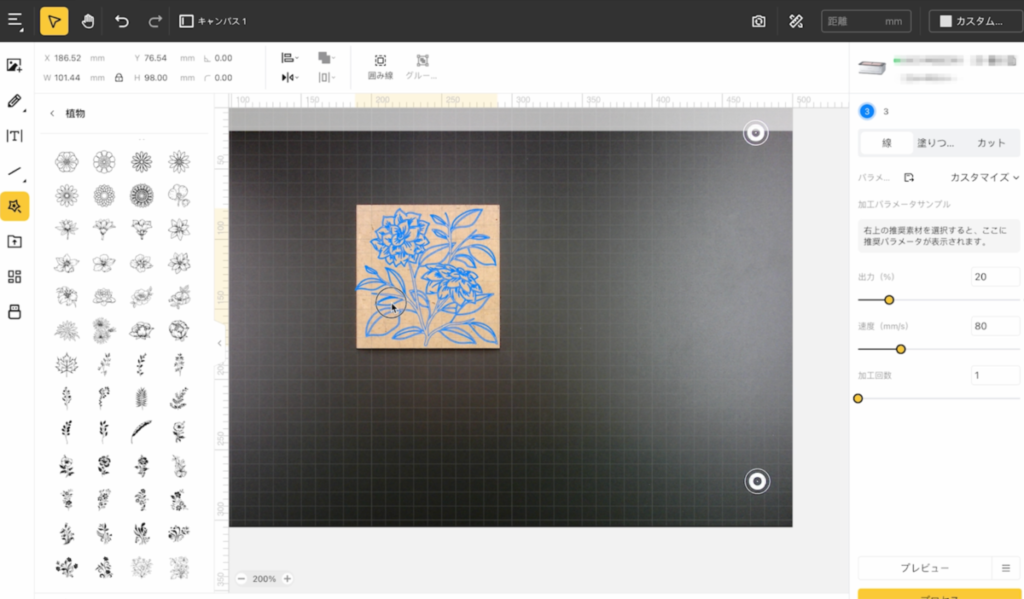

専用PCソフト「LaserPecker Design Space」をインストール

「LaserPecker Design Space」は、レーザー彫刻機および切断機に適した専用ツール。

様々な素材に対しパーソナライズされた彫刻、複雑なパターン、あるいは正確なカットを用いたプロジェクトを簡単に作成できるツールとなっています。

さらに、加工中は本体のカメラから見た様子をソフト上でモニタリングすることも可能なため、非常に便利です。

ただし、予め用意されているレーザーの出力や速度といった推奨パラメーターが提供されるのは、40Wモジュール限定。

今後、他モジュール版も追加される予定とのことですが、現時点では素材にあわせて自分でパラメーターの条件出しをする必要があるため注意しておきましょう。

LaserPecker LX2のレーザー彫刻の実力は?素材別・用途別に検証!

レーザー彫刻機を導入するうえで、

複雑なデザインや細かいディテールをスピーディに表現できるか

金属のような難易度の高い素材に対応できるのか

といった作品の品質や制作スピードは、最も重要なポイント。

「LX2」は微細なデザインのレーザー彫刻はもちろん、最大1000mm/sの超高速性能に、金属彫刻が得意なIRレーザーにも対応しており、木材・紙・石・金属といった多様な素材で高い彫刻能力を発揮してくれます。

実際に筆者が行ったレーザー彫刻例を見ながら、「LX2」の実力を確認していきましょう!

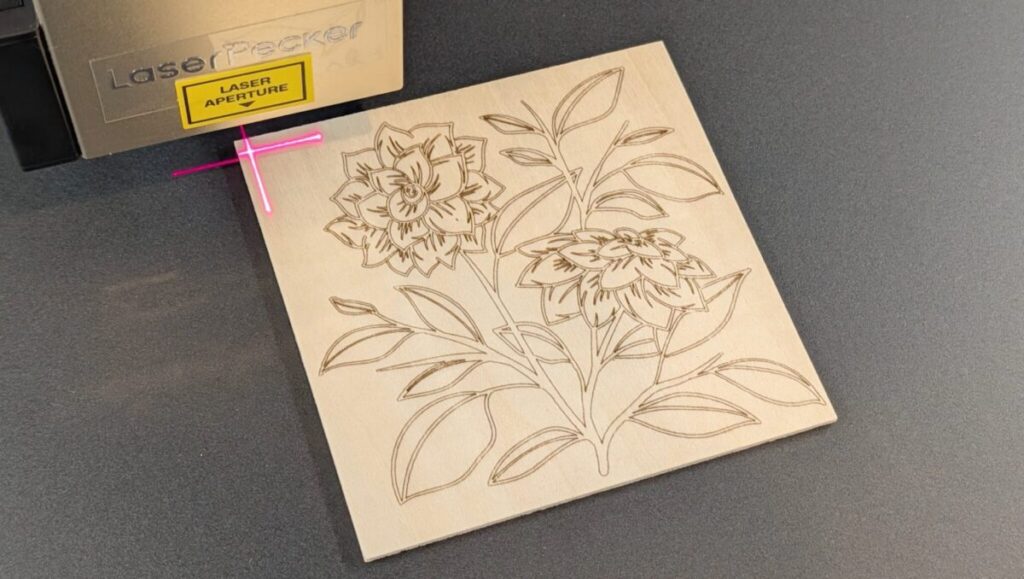

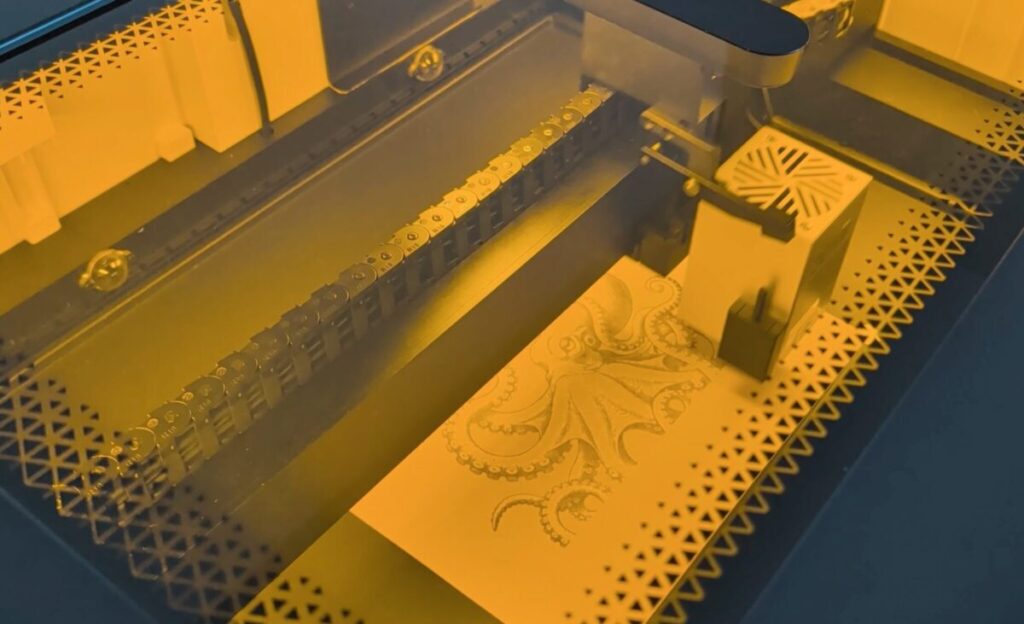

20W青色ダイオードレーザーによる木材への高速彫刻

まずは、スタンダードな20Wの青色レーザーによる木材への彫刻を、スタートまでの流れを追いながら見ていきましょう。

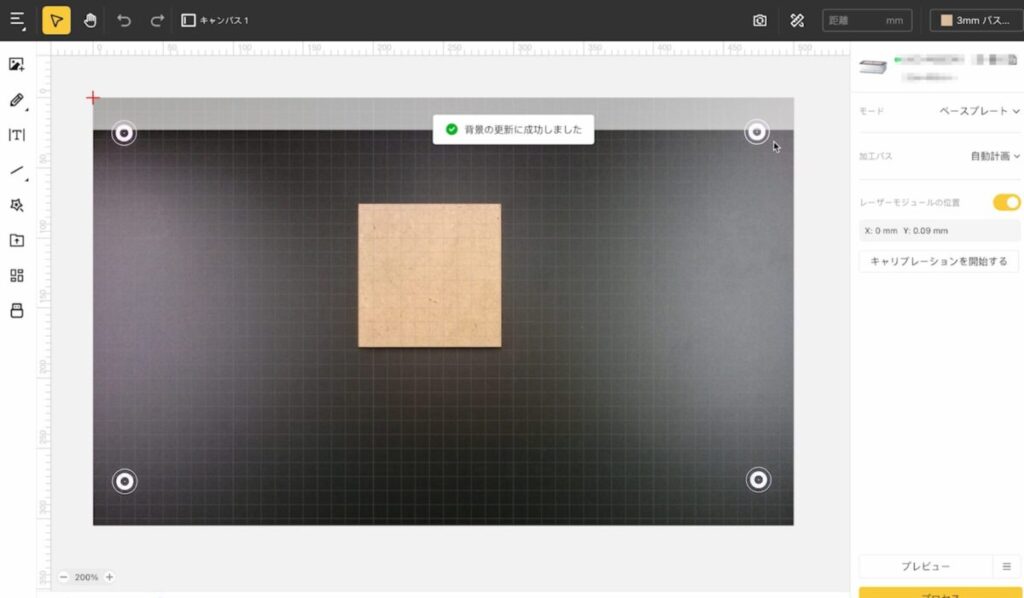

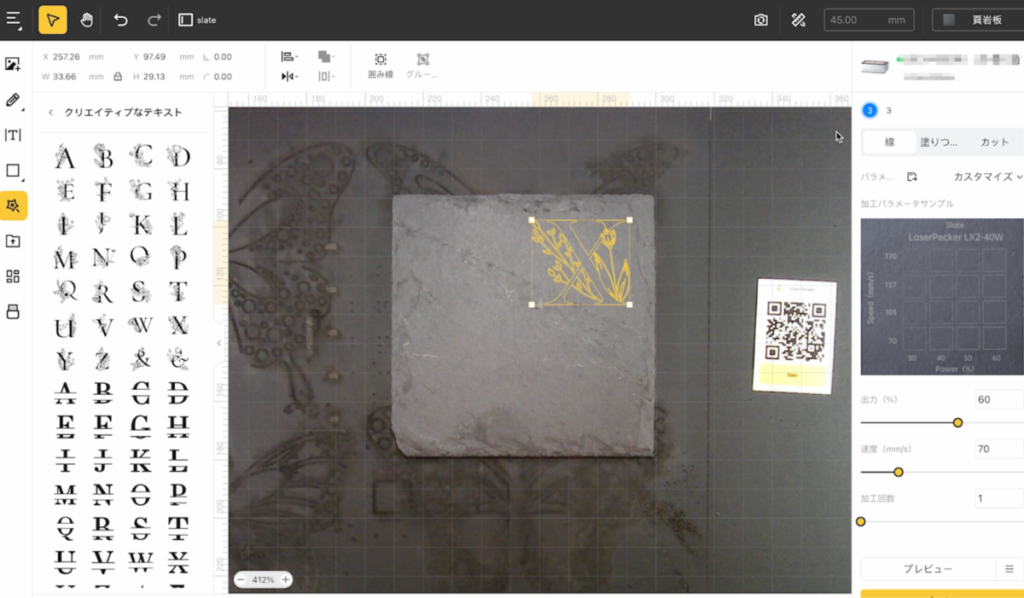

はじめに、「LaserPecker Design Space」画面上のカメラボタンをクリック。

すると、本体のフタについているカメラの画像が更新され、物体の位置を把握してくれました。

LaserPecker Design Space:物体位置を把握

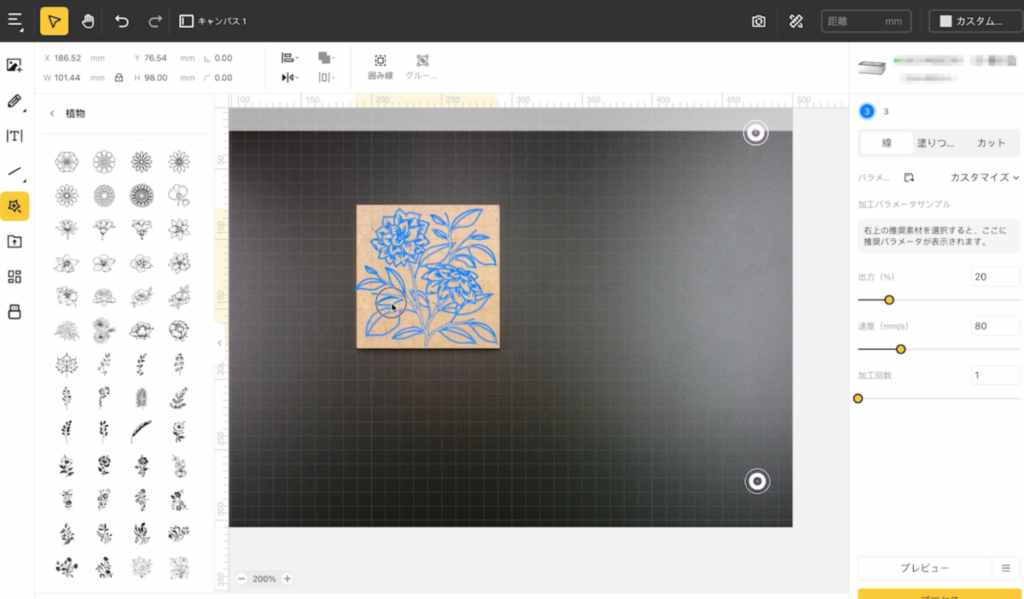

これに合わせて画像や素材データを配置できるようになっているので、ソフト上から選べる素材を配置してみます。

が終わったら、“プレビュー”を実行してレーザー照射のエリアを確認。

問題なければ“プロセス”をクリックして、レーザー加工の経路や推定加工時間を確認しましょう。

そうしたら、“加工開始”をクリックしてデータを装置に転送。

本体正面右側のボタンを押して、いよいよレーザー彫刻開始です!

木材に加工速度100mm毎秒でレーザー彫刻をしていきます。

加工は、非常にスムーズ!

ただし、最大スピード 1000mm/sを誇る「LX2」ですが、材料に応じた適切な出力にするため常に最大の速度で加工するわけではないことを予め理解しておきましょう。

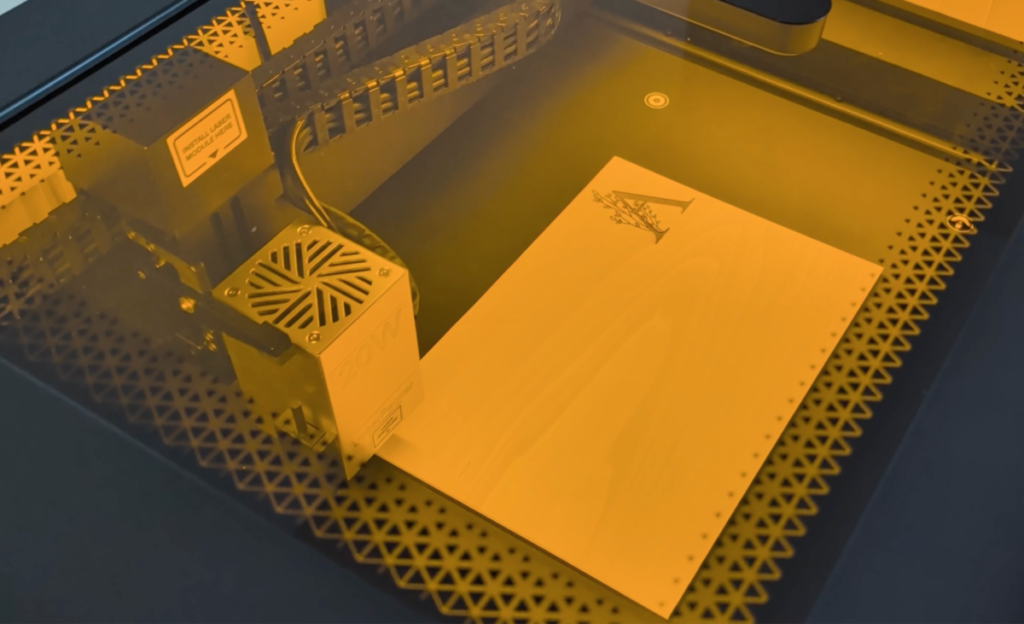

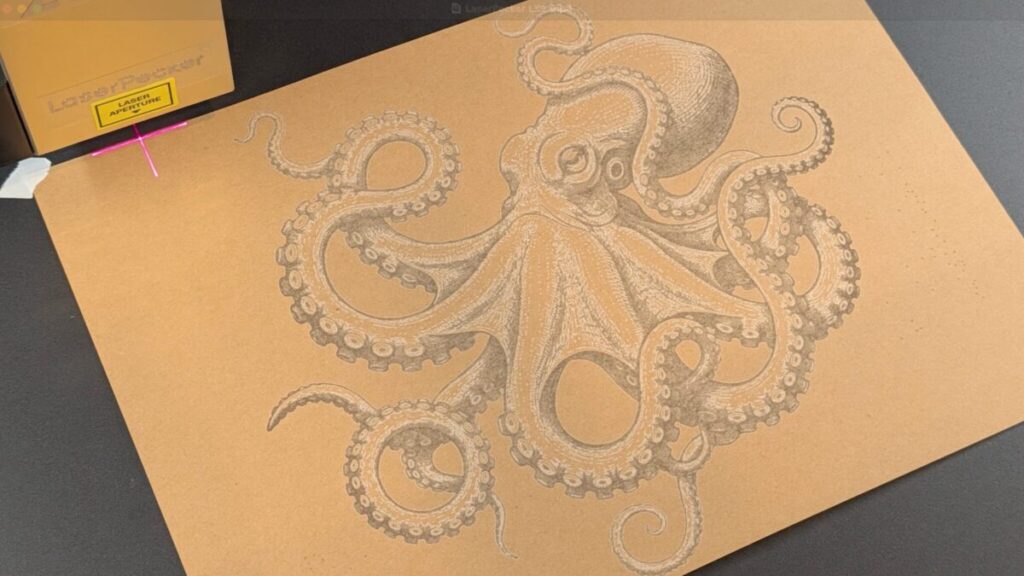

20W青色ダイオードレーザーによる紙への高速彫刻

次に、A4サイズのペラペラの紙にレーザー彫刻を実施。

最大の600mm/sに設定したところ、およそ20センチ四方の大きなデザインをたった37分で仕上げることができました。

元画像の質感をしっかり表現した、素晴らしい仕上がりとなりました。

注意!推定加工時間にズレあり

木材、紙、ともに綺麗な仕上がりとなりましたが、気になるポイントも。

それは、

があることです。

「LaserPecker Design Space」では、彫刻前に推定加工時間が表示されます。

ですが、たとえば木材彫刻の際、

だったのに対して、

とズレが生じていました。

紙への彫刻ではさらに顕著で、

にも関わらず、

しました。

このように、実際の加工時間との間に大きなズレが発生するケースが多く見られた点は気になります。

事前の推定時間はあくまで参考程度に留めておいたほうがよさそうです。

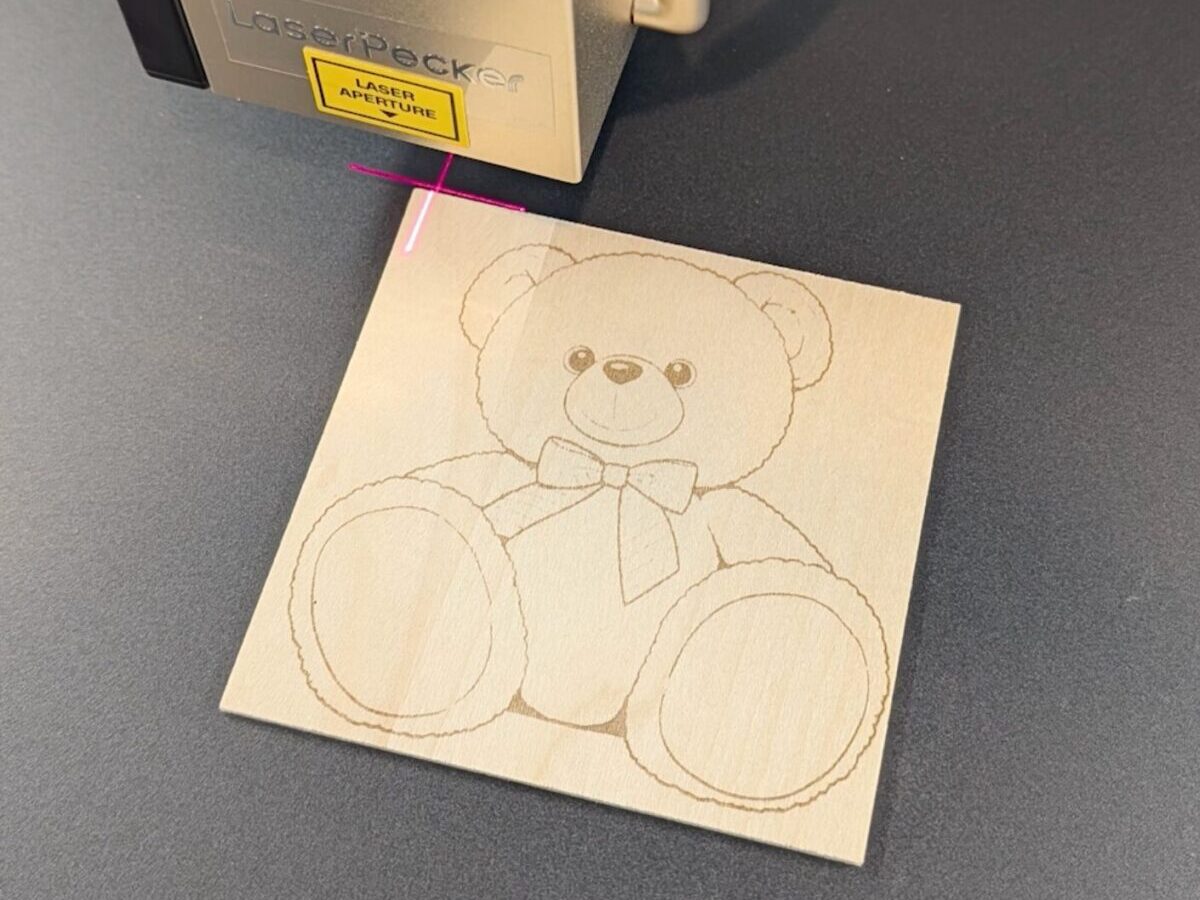

AI生成画像を活用した木材レーザー彫刻

レーザー彫刻は、画像生成AIとの相性抜群。

今回、撮影したぬいぐるみの画像をGeminiの「Nano Banana」を使用して線画に変換し、彫刻。

綺麗に、レーザー彫刻することができました。

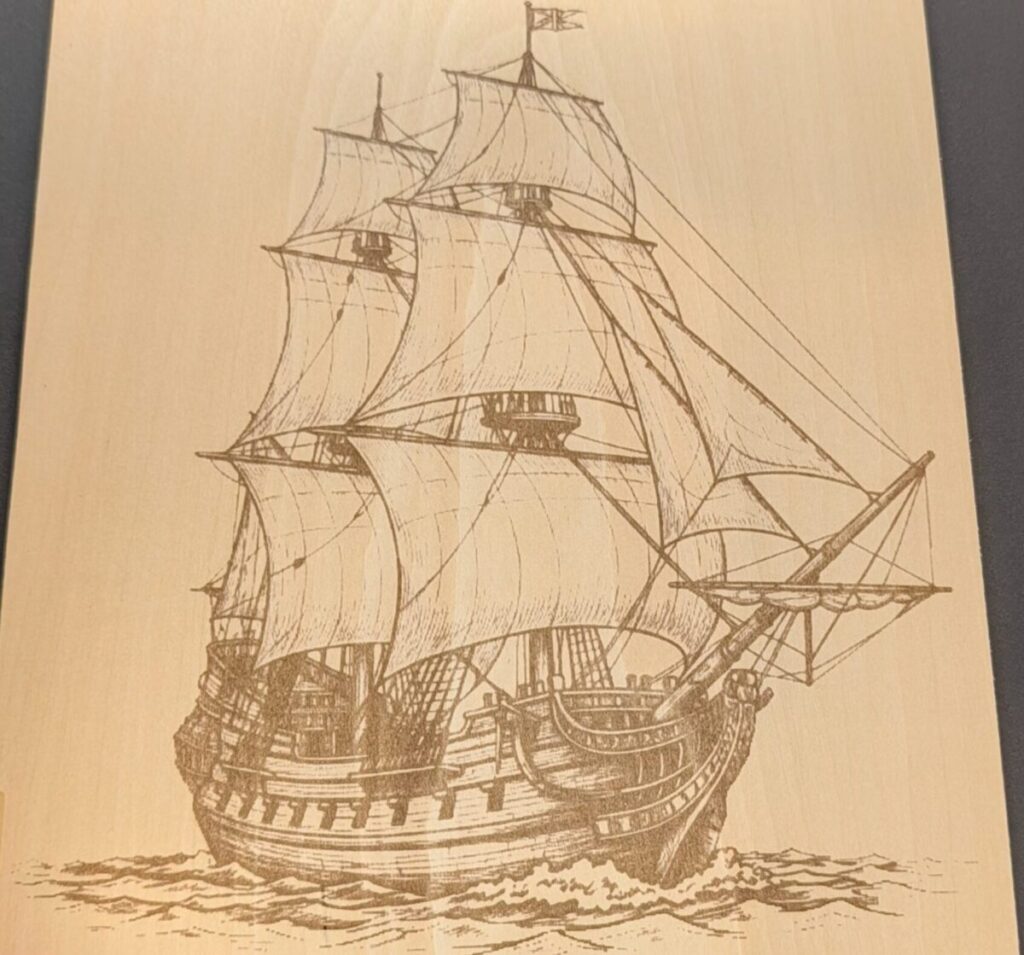

さらに、「Nano Banana」で生成した船の画像の彫刻も実施。

こちらも美しく彫刻することができました。

バッチ塗りつぶし機能は要改善

「LaserPecker Design Space」には、デザインを自動配置するバッチ塗りつぶし機能があります。

ですが、現段階では素材を認識してくれなかったり、適切な角度で配置してくれなかったりと、あまり実用的な機能とはいえないようでした。

多数の彫刻対象への自動配置や一括処理は作業エリアの広さを活かせる機能であるため、今後のアップデートに期待しましょう。

40Wレーザーモジュールによる石材への彫刻

「LX2」は、ダイオードレーザーモジュール(20W/40W)により、木材や紙だけでなく、石や革といった多様な非金属素材への彫刻にも対応します。

また、40Wレーザーモジュールに関しては加工パラメータのサンプルがすでに用意されているため非常に便利。

出力とスピードのパラメータごとの加工サンプルを視覚的に示してくれるため、面倒な条件出しをスキップできるという利点があります。

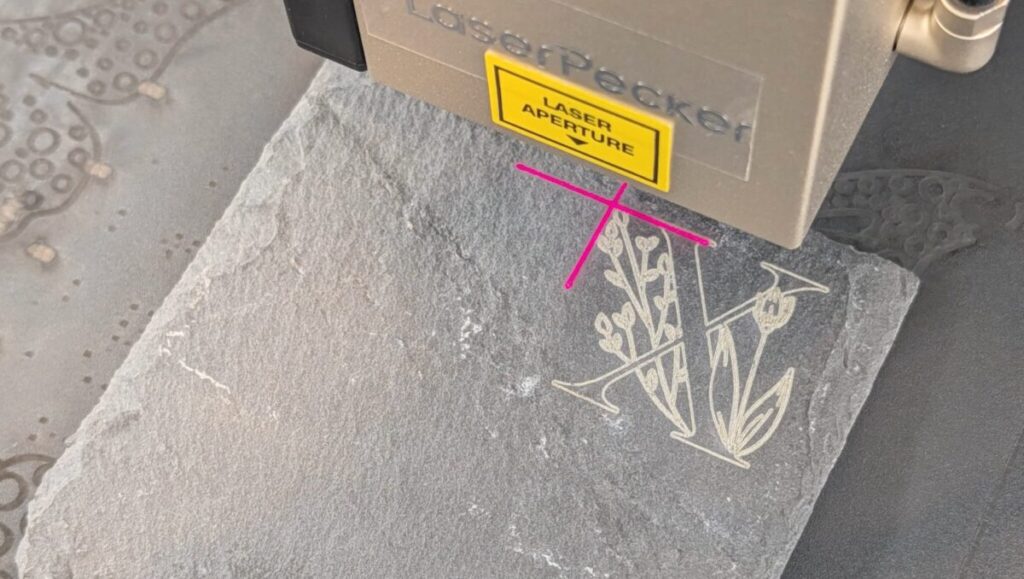

さて、早速「LX2」に同梱されていた板状の岩(スレート)に対し、40Wレーザーを使って彫刻を実行してみます。

仕上がりは、こんな感じ。

硬い岩にも塗りつぶし要素のある画像も含め、くっきりと彫刻することができました。

40Wレーザーモジュールによる石材への彫刻

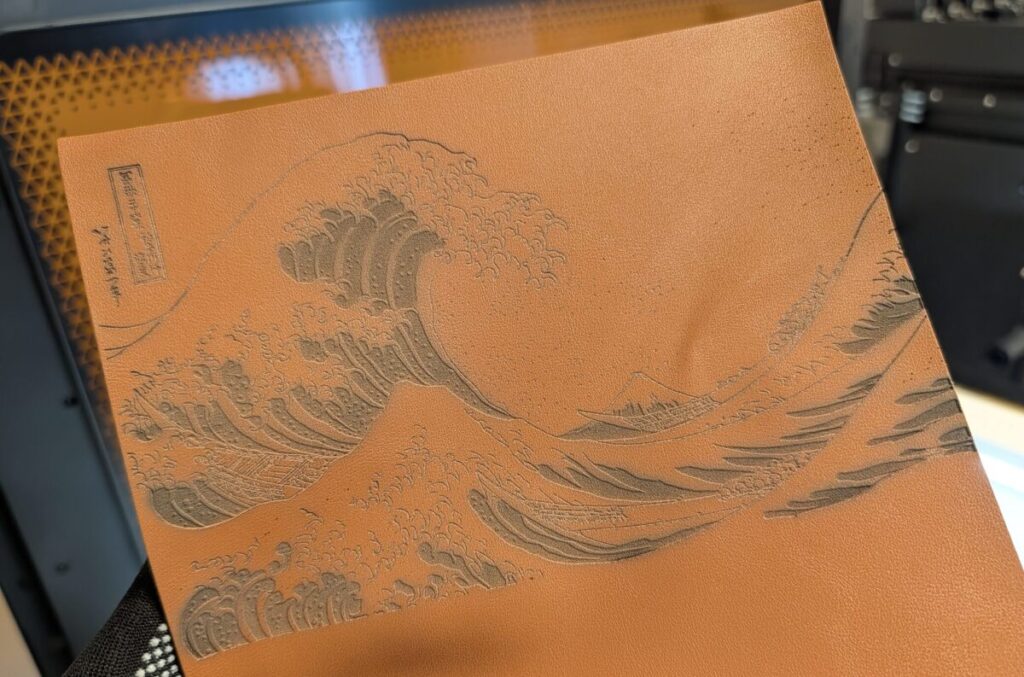

次に、革への彫刻も試してみましょう。

葛飾北斎の神奈川沖浪裏を彫刻してみたところ、焼き印を押したかのような独特の仕上がりに。

高級感のあるレーザー彫刻を実現してくれました。

これぞIRレーザーの威力!金属にもくっきり彫刻

「LX2」は、オプションで提供される2Wの赤外線(IR)レーザーモジュールに対応しています。

IRレーザー(1064nm)は、金属の彫刻専用に設計されており、表面処理されたアルミやステンレススチールなど、通常の青色レーザーでは難しい金属への加工を得意とします。

たとえば、表面処理されたアルミ製のカードに対し、IRレーザーを使って名刺のようなデザインやQRコードを彫刻できます。

実際に試したところ、QRコードを含め、非常にコントラストの良い仕上がりとなりました。

加えて、表面処理がされていないステンレススチールのタグにも彫刻を実施。

出力30%では変化が薄く見えにくい結果となりましたが、出力を90%に上げることで、ライオンの模様がくっきりと浮き出る美しい仕上がりを実現できました。

広い作業スペースを持つ「LX2」は、一度に複数の金属タグや名刺を処理するのに非常に得意であり、名刺を配る用途や小ロットの生産にも活躍してくれるでしょう。

ただし、素材を配置する位置によっては、デザインの位置がズレることがあるため注意が必要です。

「LX2」のカメラは中央に1つだけのため、特に中央よりも端の方にいくほど位置のズレが出やすくなる傾向がありました。

LaserPecker LX2のレーザー切断は?約20ミリ厚にも対応!

レーザーといえば、彫刻だけでなく切断の性能も気になるところ。

なかでも「LX2」が持つ40Wの強力なダイオードレーザーモジュールは、厚物素材も切断できるポテンシャルを持っています。

どれくらいの厚さのものを切断できるの?

レーザー切断でどんなものが作れるの?

こういった疑問も解消するべく、彫刻に続いて実際のレーザー切断例を見ながら「LX2」の実力を確認していきましょう!

40Wレーザーモジュールで厚さ18mmの木材を切断

「LX2」は、40Wダイオードレーザーモジュールを搭載していることで、厚物カットにも対応できます。

仕様によれば、最大切断深さは、

に、達するとのこと。

今回は実際に18mmの厚さのある木材を用意。

出力100%・2mm/sのスピードで1回(ワンパス)のレーザー照射を行い、切断を実行してみました。

その結果、

完全に切断!!

……とはいえないものの、底面の一部を除いてしっかり最後まで切断できました。

その後、スピードを1.5mm/sや1mm/sに落として再トライしてみましたが、結果は大きく変わらず。

とはいえ、1パスでこれほどの厚さを切断できる性能は非常に強力であるといえるでしょう。

厚手のレーザー切断時には、出力が強くスピードがゆっくりになるので、木材などは火がつきやすいです。決して目を離さないよう注意しましょう!

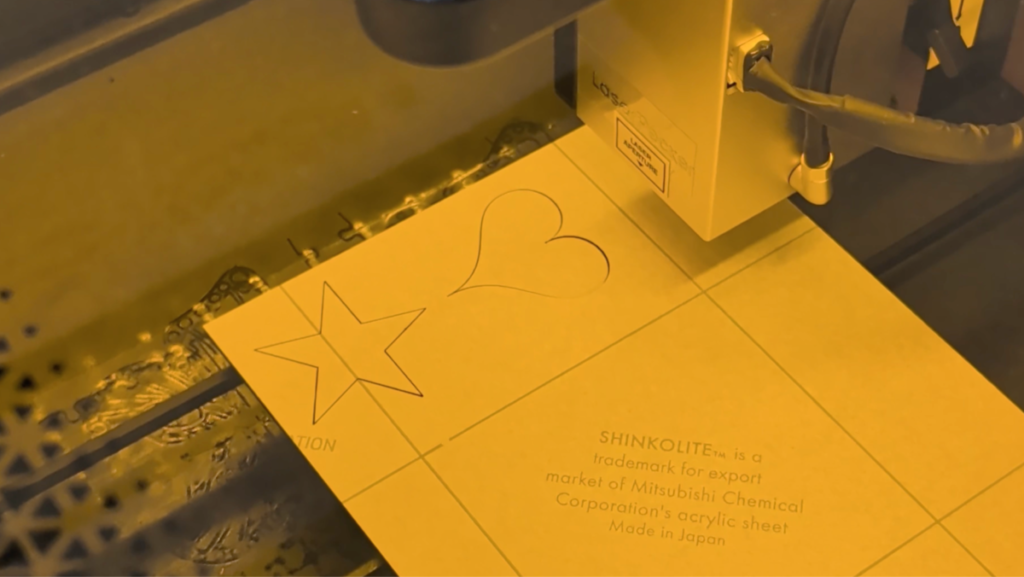

40Wレーザーモジュールでアクリル板を切断

今度は、DIYや工作で活躍するアクリル板で切断を行ってみましょう。

3mm厚の黒いアクリル板を出力100%、5mm/sのスピードで切断したところ、スパッと切ることができました。

1つ注意点としては、「LX2」が搭載しているのはCO2レーザーではないということ。

そのため、透明アクリルの切断には不向きです。

色付き、特に黒いアクリル板の切断に適した装置である点は留意しておきましょう。

レーザー切断による蝶の平面模型とドラゴンの3次元アート

レーザー彫刻や切断において、素材やその厚さに応じた適切な出力と速度(パラメータ)の設定は、仕上がりの品質を左右する極めて重要な要素です。

「LX2」では、40Wレーザーモジュールについては既に加工パラメータのサンプルが用意されていました。

そんな推奨パラメータをもとに、蝶の平面模型を10mm毎秒で加工。

およそ22分で切断が完了しました。

ちょっと出力が強すぎたのか、若干の焦げやデザインの狭いところが割れてしまっていました。

推奨パラメータのデフォルトだった95%、10mm毎秒でカットしましたが、サンプルでカットできている75%とか85%くらいのほうが適切だったかもしれません。

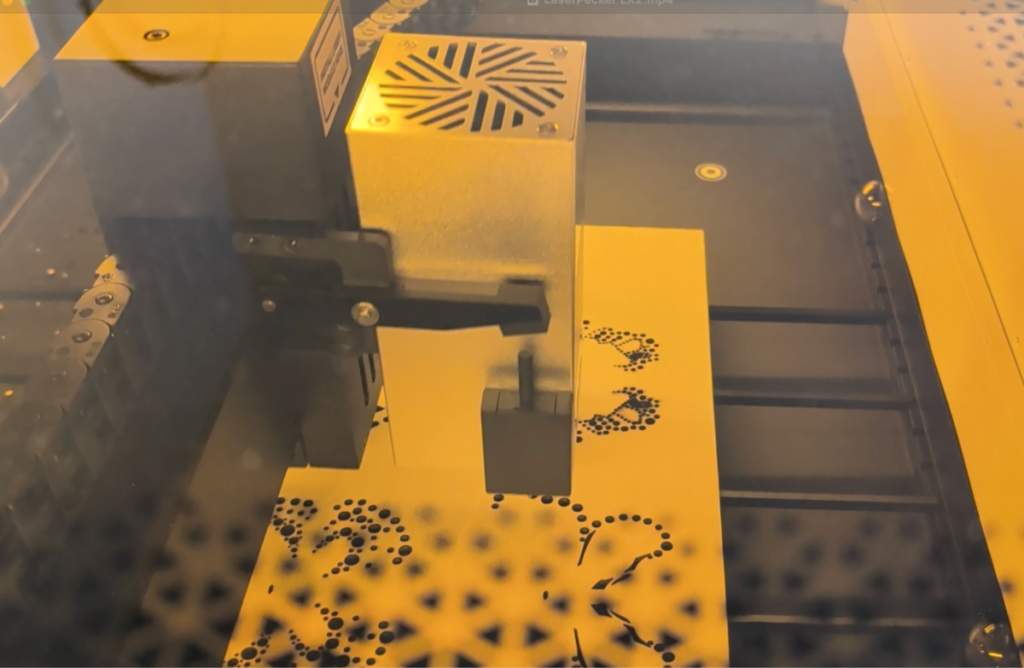

次に、薄手の木材を切断して、面白いアートを作っていきます。

めちゃめちゃ細かい鱗のパターンをもつドラゴンのデザインを焦げないように、さきほどより出力を落として5つのパターンを切り出していきます。

切断したパーツを重ねていくと……。

立体的なドラゴンのアートが完成しました。

レーザー切断ならではの雰囲気をたたえた、素敵な仕上がりですね!

パラメータ条件出し機能の活用がおすすめ

パラメータ設定が重要なレーザー彫刻やレーザー切断。

「LaserPecker Design Space」では、自分で好きなパラメータを複数設定し、条件出しを一気に実行できる機能も存在します。

レーザー切断は材料が同じでも厚さによって最適な条件が変わってくるため、この機能を使って本番加工前にテストを行っておくことをおすすめします。

そうすることで、適切なパラメータを迅速に特定でき、安心して加工することができるでしょう。

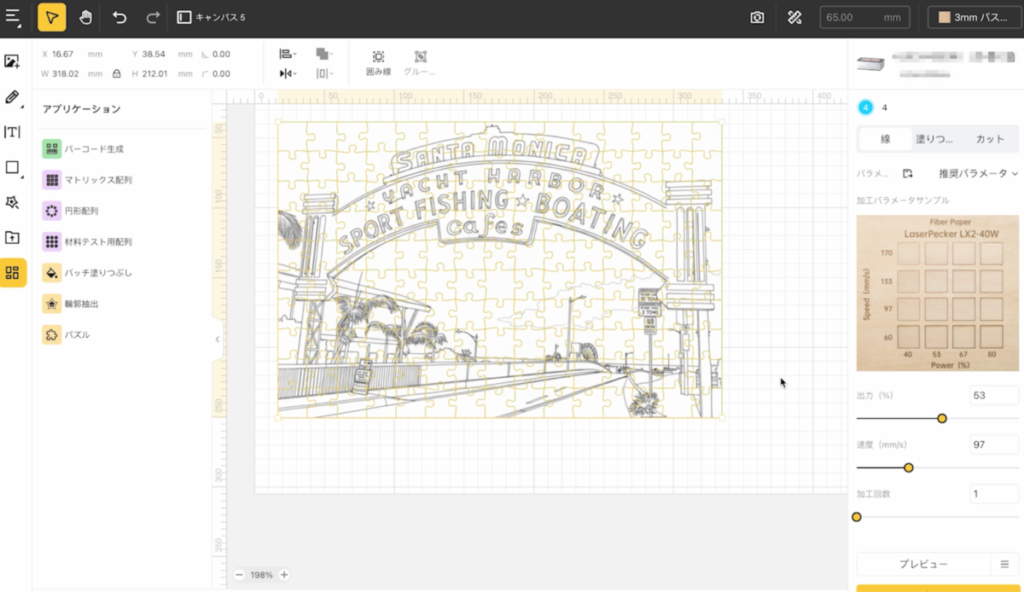

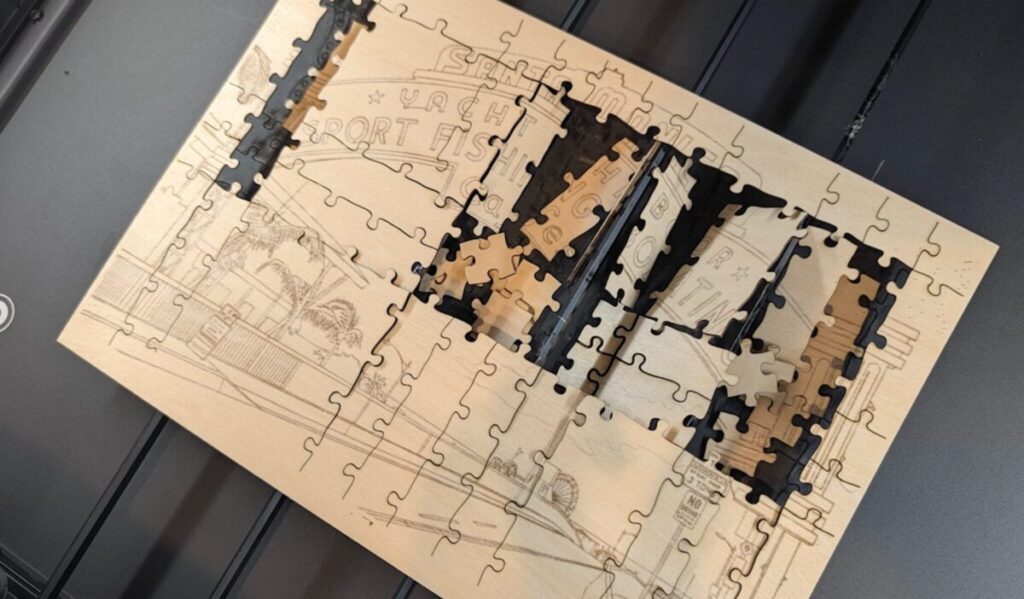

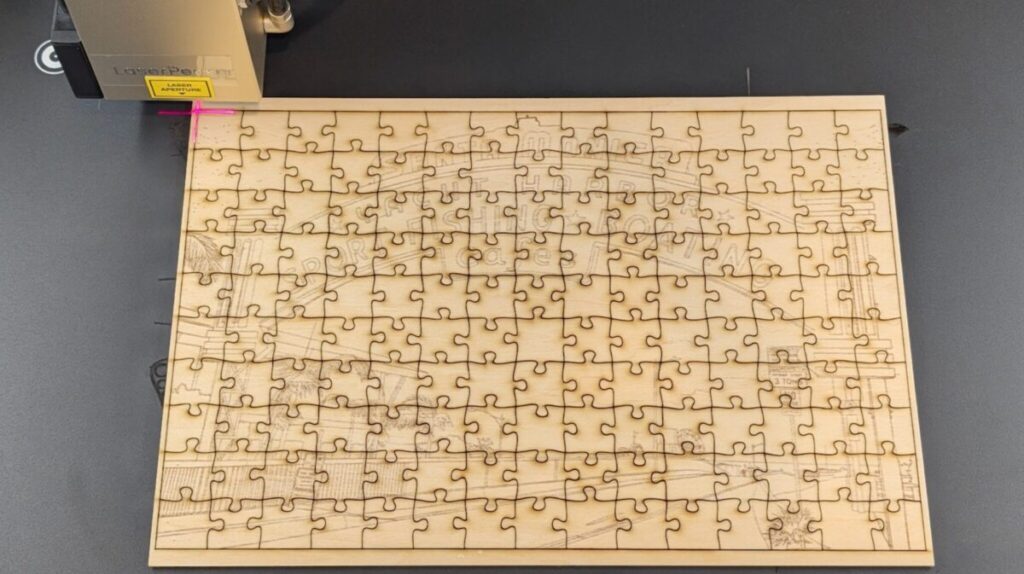

レーザー彫刻×レーザー切断の複合加工(パズル機能)

「LX2」には、レーザー彫刻とレーザー切断を組み合わせた“パズルを作れる機能”があるので見ていきましょう。

パズル機能は、レーザー彫刻と切断の両方を生かした面白い機能です。

ところが実践してみたところ、切断中に一部のピースが切削用スラットから落下してしまう問題が見受けられました。

切断パスの最適化によって縦横の順番が混ざって加工されてしまったことが原因と考えられます。

仕方がないので、スラットを使わずに再トライ。

今度は落下の心配もないので無事完走できました。

切断箇所は色が濃くなるので、もっと彫刻部分の出力を上げた方がいいかもしれないですね。

曲面・大型の素材にも彫刻可能!LaserPecker LX2の拡張機能を実践

レーザー加工のアイデアが広がるにつれて、

もっと大型の素材に彫刻したい

お皿やコップのような曲面にも彫刻できないかな…

というニーズも出てくることでしょう。

一般的なレーザー彫刻機では難しい傾向にある大型サイズや特殊な形状も、「LX2」の拡張機能を活用することで、カンタンにこなせるようになります。

そんな「LX2」の見逃せないオプションパーツを活用したレーザー彫刻についても、見ていきましょう!

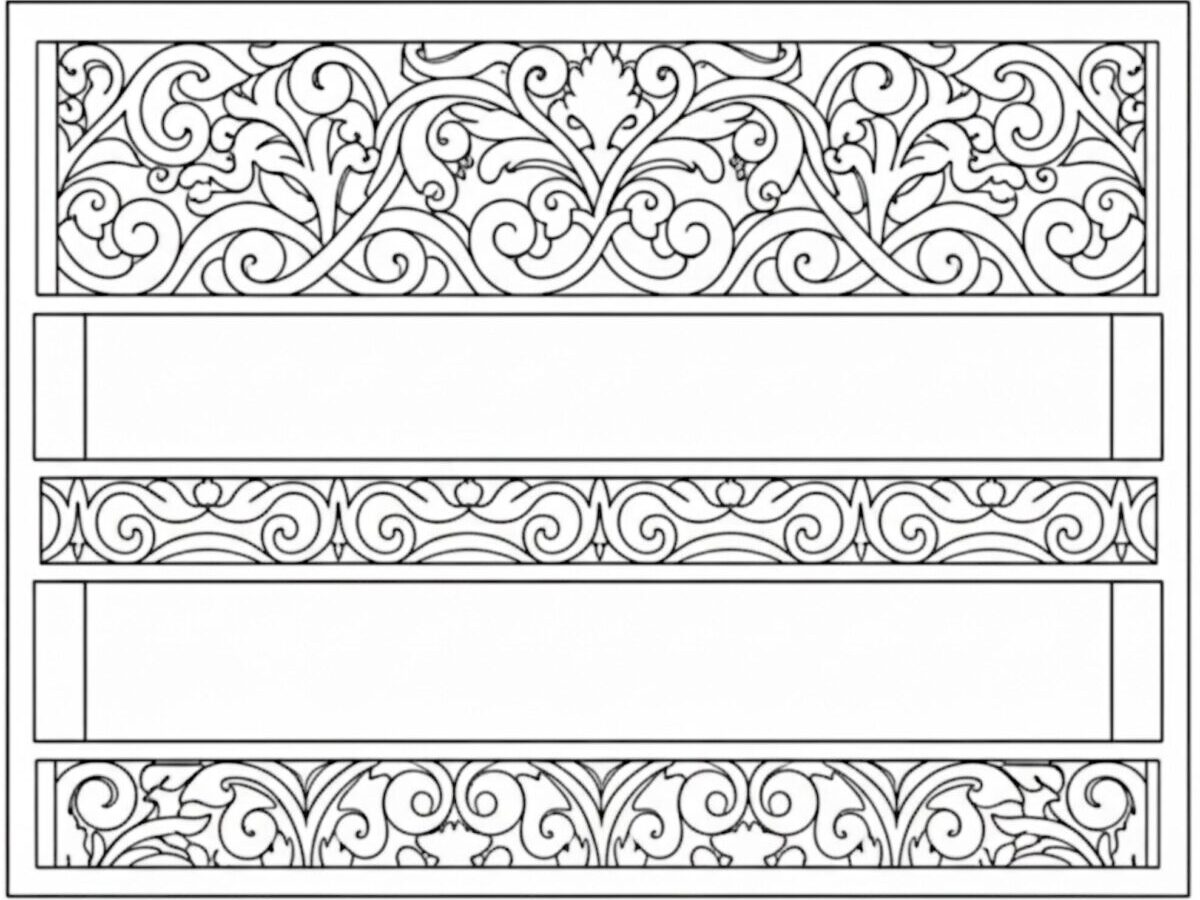

大判素材に対応できる!作業エリアを拡張するかさ上げベース

「LX2」の標準作業エリアは500×305mmと大型ですが、さらに大きな対象物を加工したいニーズにも対応できるよう、拡張オプションが用意されています。

たとえば、キャビネット内の垂直作業スペース(Z軸高さ)を拡張するかさ上げベース。

かさ上げベースを使用するとキャビネット内の垂直作業スペースが拡張され、標準では入らなかった150mmの高さのあるものまで対応できるようになります。

かさ上げベースは4段階で調整できる下の段に底面の板をスライドして入れられる構造になっています。

作業エリアが横幅で500mmもある「LX2」だからこそ、高さ方向にもサイズのある大きなモノを彫刻したいというニーズも多いため、このかさ上げベースは用意しておくのがおすすめです。

かさ上げベースを使うことで、木製のディスプレイスタンドなど、実用的な大きな立体物にも対応できるように。

生成AIを活用すれば、オリジナルデザインの模様をカンタンに彫刻することができます。

例として、「Nano Banana」を活用してディスプレイスタンドのデザインを生成。

実際に彫刻したものが、こちら。

対応サイズの拡大によって、クリエイティブの幅も大きく広がりますね。

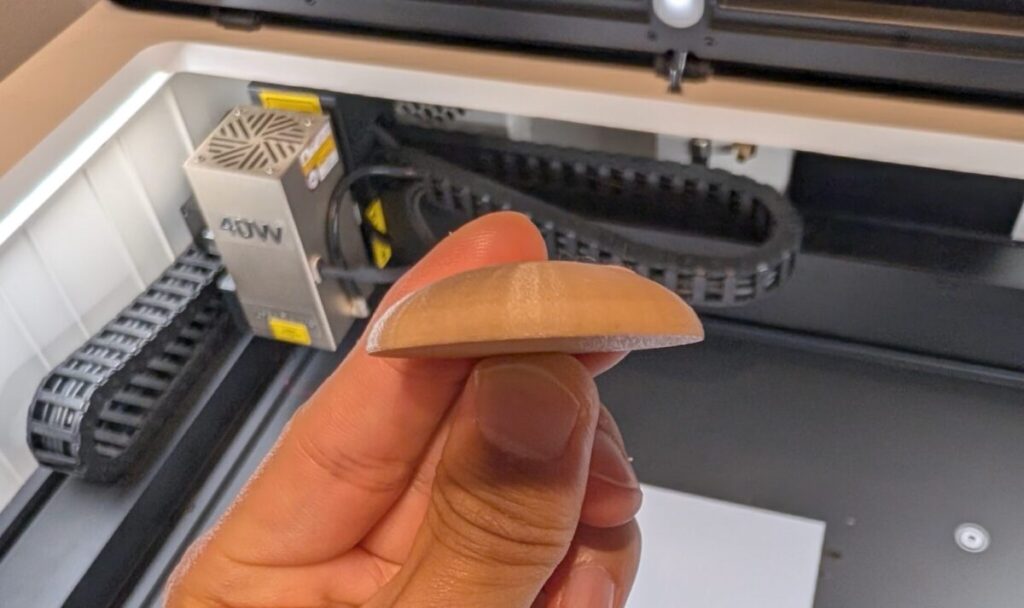

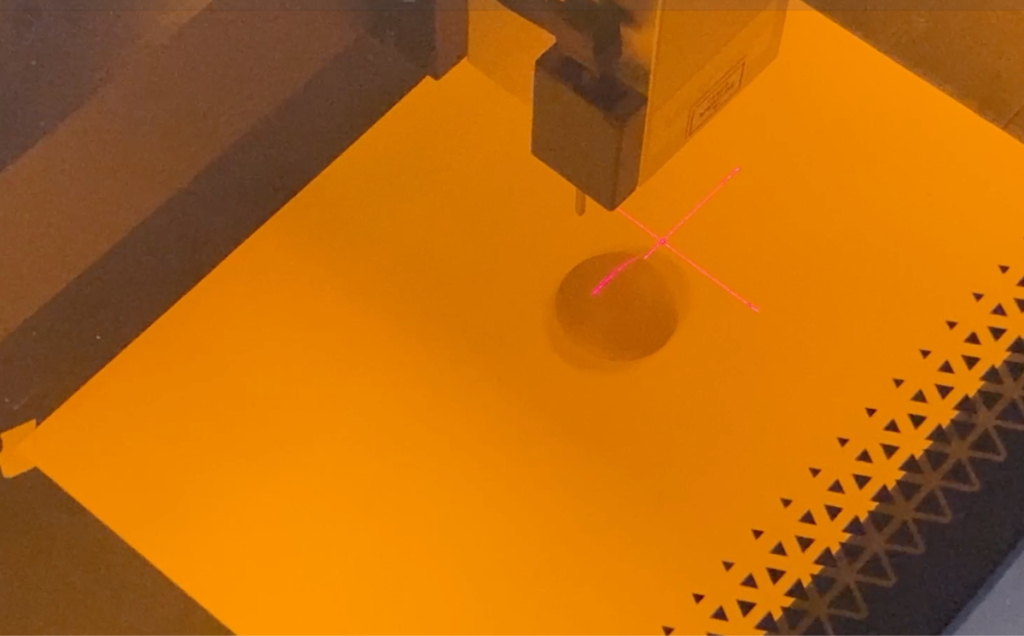

3D表面計測で実現する曲面彫刻

「LX2」は、3D表面計測による曲面彫刻に対応しています。

曲面彫刻機能は、高精度プローブが対象物の表面を自動スキャンし、精細な3D高さマップを生成する仕組みです。

加工中は、スキャン結果を使用して、レーザーモジュールがZ軸の高さをリアルタイムで自動調整。

一定の傾斜であれば、常に最適な焦点距離を維持したまま彫刻することが可能です。

ただし、曲面彫刻の機能はあくまでゆるやかな傾斜に対応したものであり、傾きが15度を超える領域ではうまく彫刻できない場合があるようです。

また、高さを取得する際、1点1点の接触測定を行うため、非常に時間がかかる点が課題です。

対象物の大きさにもよりますが、5分〜10分の時間がかかることは念頭に置いておきましょう。

さらに、素材によっては距離計の先端が滑ったり、軽いものや小さいものでは素材自体が動いてしまったりすることもありました。

これらの課題を理解した上で使用すれば、曲面にも彫刻できるこの機能は非常に優秀。

レーザー彫刻を施したい対象の範囲を大きく広げてくれるでしょう。

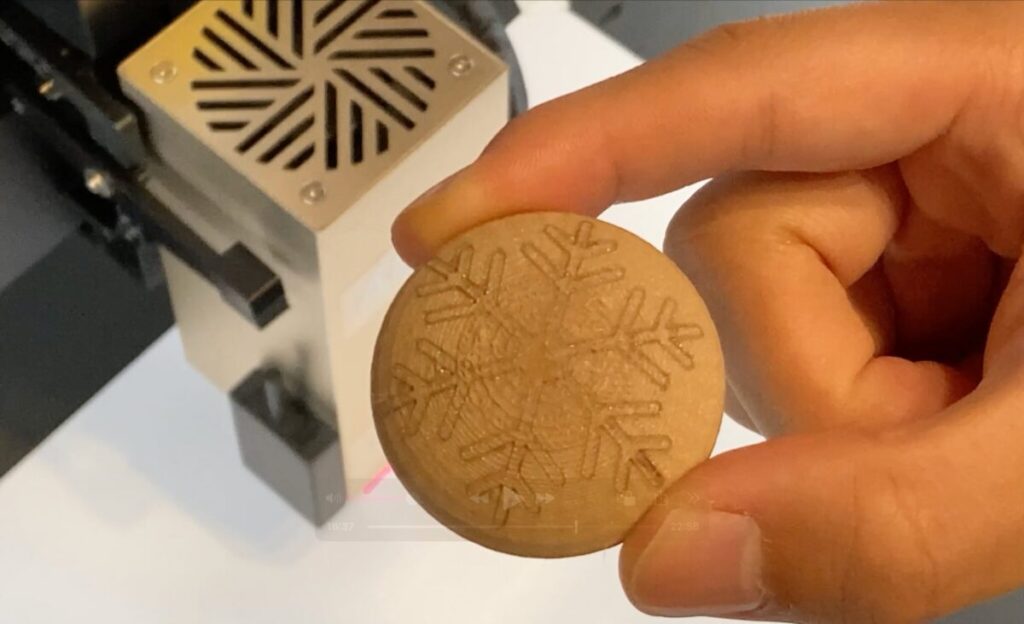

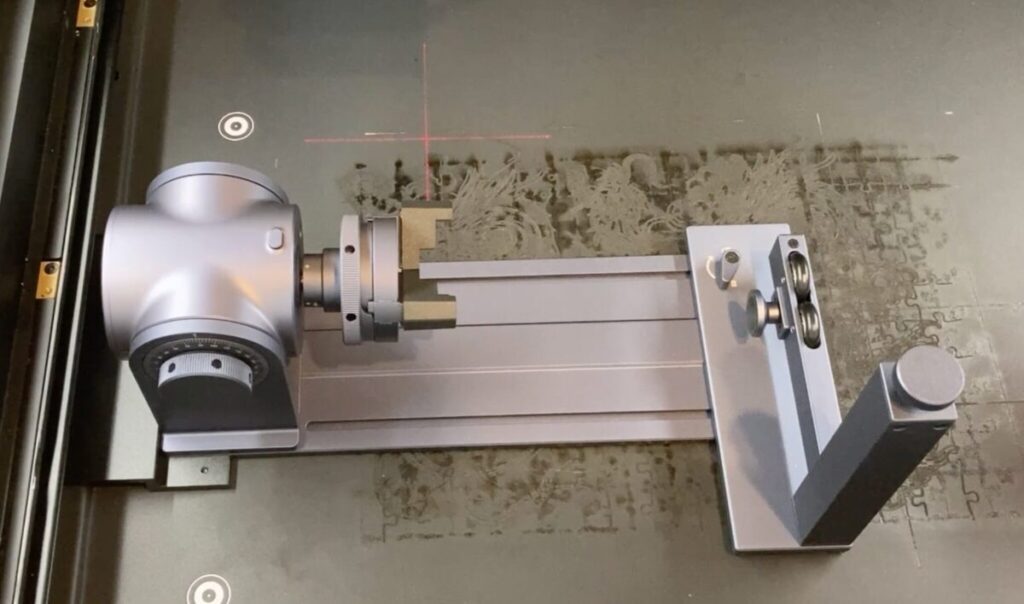

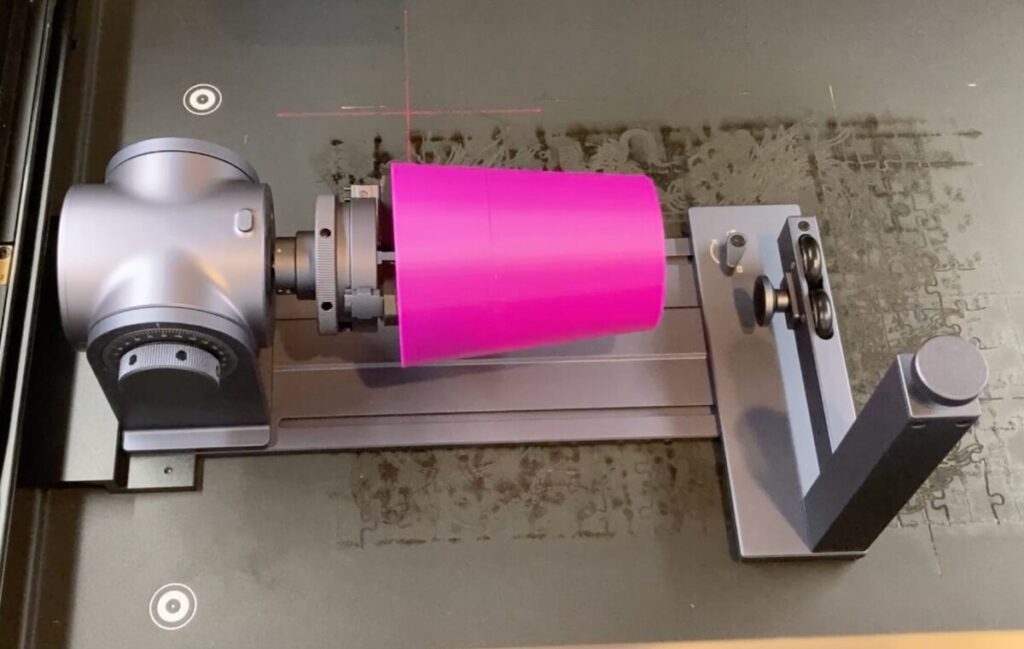

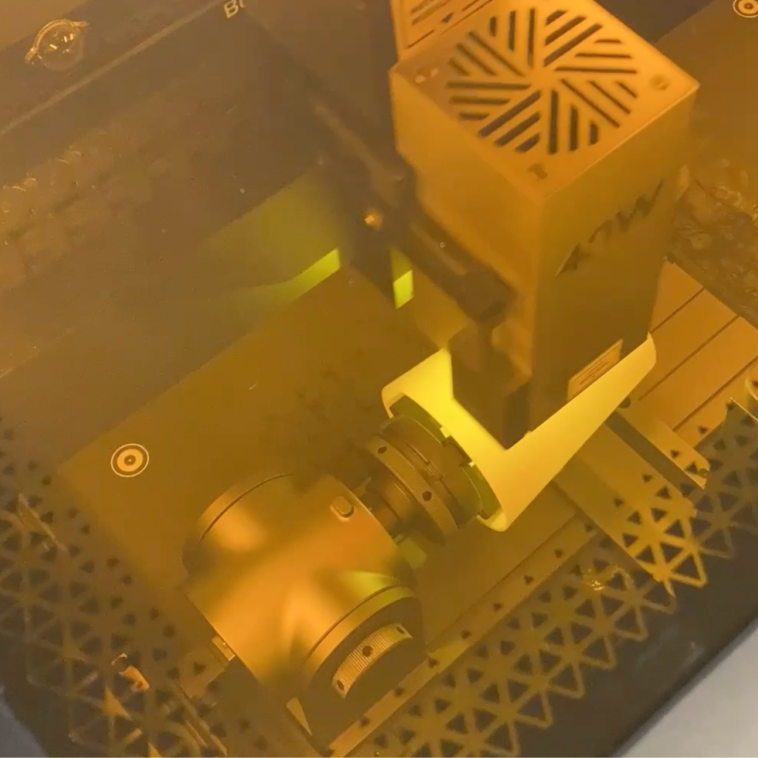

円筒形・球体への彫刻を可能にする回転アタッチメント

回転アタッチメントを使用することで、カップのような円筒形状や球体を回転させながら、その周囲にシームレスに彫刻することができます。

最大回転彫刻直径は130mmまで対応可能。

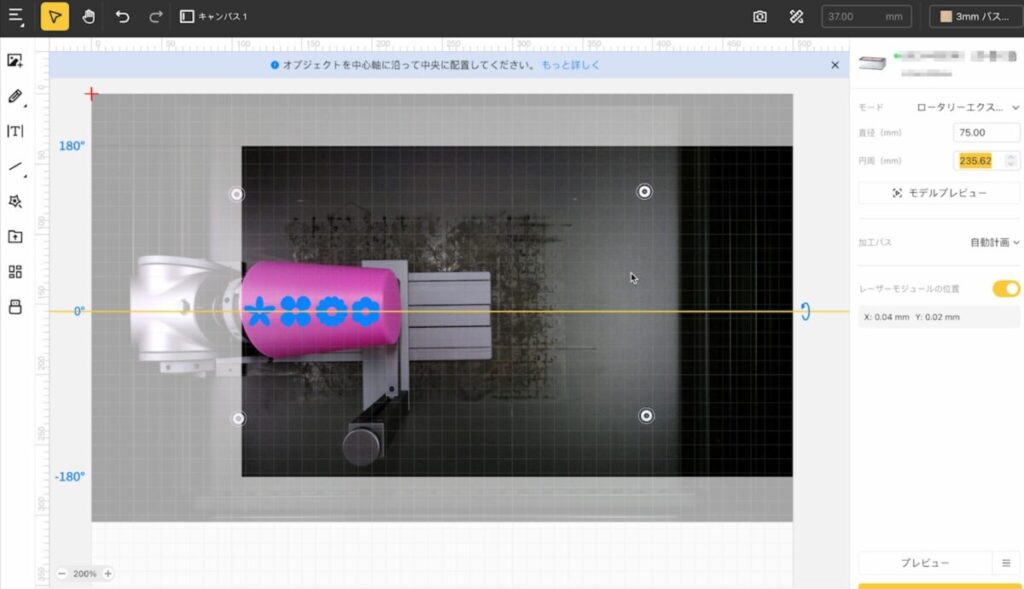

「LaserPecker Design Space」で加工モードから“ロータリーエクステンション”を選択し、回転体の直径か円周を入力すると、それを展開した領域に相当するエリアが明るく表示されます。

あとは通常と同じようにデザインを配置して加工を開始すれば、レーザーモジュールと回転アタッチメントが同期し、素材を適切に回転させながら彫刻を進めてくれます。

マイカップにオリジナルデザインを施したり、円柱形の素材に連続した模様を彫刻したりといった用途に活躍するでしょう。

実際に、3Dプリント品への彫刻に応用してみました。

特にPLAウッドフィラメントのような細かい木の粉が含まれた素材に彫刻すると、木材に近い焦げたような見た目に。

高級感のあるワンランク上の作品づくりを実現できます。

まとめ:LaserPecker LX2はどんな人におすすめ?

LaserPecker「LX2」は、

といった方には、特におすすめの装置だといえるでしょう。

一般的な工作用途の材料にほとんど対応できる広い作業エリアは、手狭さを感じることはありません。

かさ上げベースやオプションのレーザーモジュールを含めれば、対応範囲はさらに無限に拡張可能です。

また、一定の高さや傾斜の範囲であれば曲面にも対応しており、格安モデルでは実現できない守備範囲の広さを見せてくれます。

一方で、「LX2」の性能に対してコンパクトかつ低コストが実現されているとはいえ、いくつかの注意点や課題も存在します。

まず、「LX2」はデスクトップ型の機械であり、本体サイズはおよそ80×60センチと大きいため、作業机をまるまる占有するサイズ感。

設置場所が十分に確保できる環境が必要です。

また、現在の「LaserPecker Design Space」ソフトウェアには、加工時間の推定誤差が大きい、画像認識(バッチ塗りつぶし)の精度が低い、といった改善すべき点も見受けられます。

もし、

「LX2」も気になるけど、もっと手軽に導入したいな〜

さすがに、これほど大規模な加工エリアや厚物切断能力は持て余しちゃうかも

という方は、コンパクトかつ最大4000mm/sの高速性を誇る「LP4」や、アップデート版が発表された「LP2 Plus」あたりも含めて検討すると良いでしょう。

とはいえ、作業環境が確保でき、幅広い加工を1台で高い安全性のもとで実現したい方は、「LX2」がベストな選択肢のひとつであることは間違いありません。

この記事を参考に、ぜひLaserPecker「LX2」の導入を検討してみてくださいね!

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!