こんにちは、管理人のウノケンです。

木材やアクリルをはじめ多彩な素材にオリジナルデザインを刻める「家庭用レーザー彫刻機」は、DIYやハンドメイド市場で3Dプリンターと並ぶ注目のツール。

近年では1ケタ万円台から導入でき、持ち運びもできるほどコンパクトで手軽な機種も登場しています。

本記事では、

など、レーザー彫刻機にまつわるアレコレについて網羅的に解説していきます。

はじめての1台を選ぶために知っておきたい基礎を徹底解説する本記事。

最後まで読めば、自信をもって導入に踏み出せる知識と判断基準が身につくでしょう。

↑レーザー関連の研究で修士号を取得しています

家庭用レーザー彫刻機とは?

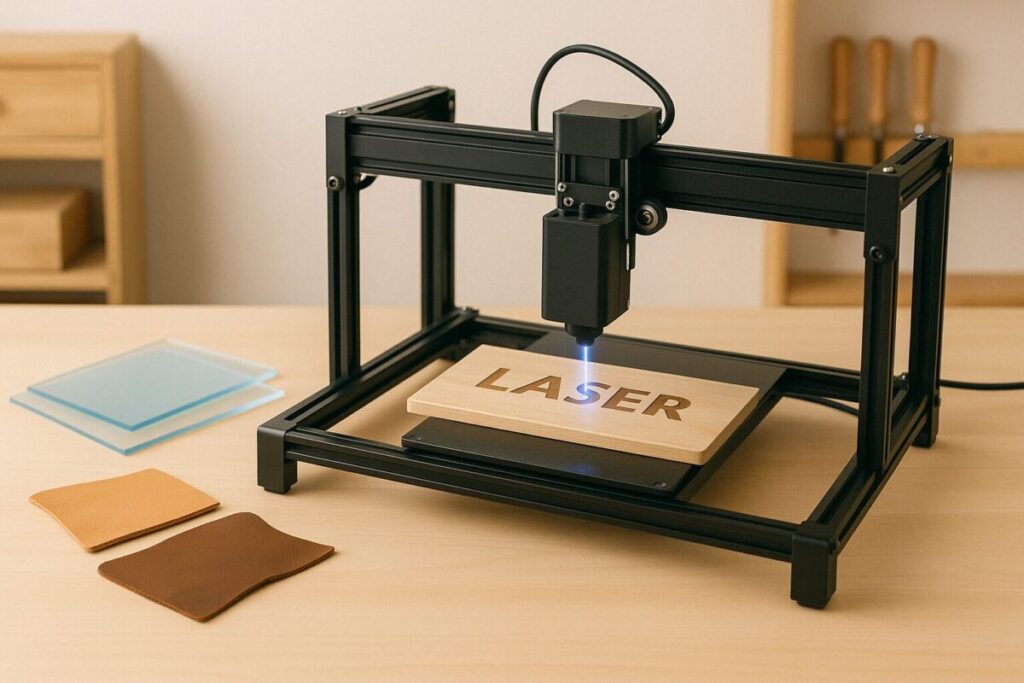

家庭用レーザー彫刻機は、パソコンやスマホで作った文字やイラストを木材・革・アクリル・紙などに焼き付けたり切り抜いたりできる卓上サイズのデジタル工作機械です。

「レーザー彫刻機(Laser engraver)」「レーザー加工機」「レーザーカッター」など呼び方は様々ですが、基本的には同じ種類の装置を指しています。

インクや刃物の代わりにレーザーの光を使用し、素材表面を瞬時に加熱して色を変えたり蒸発させたりするため、手作業では難しい細かな模様もズレなく、高速で加工できます。

最近では、A4用紙向けの一般的なプリンターほどのコンパクトなサイズの装置も続々登場中。

価格は1ケタ万円台〜と手頃になり、安全カバーやアプリ操作、日本語マニュアルを備えた初心者向けモデルが数多くリリースされています。

DIY雑貨はもちろん、名入れギフトやハンドメイド商品のネット販売など副業にも活用されているレーザー彫刻機。

ただし、加工中は煙や臭いが出るため換気が必須で、塩ビ(ポリ塩化ビニル)のように有害ガスを発生させる素材は不向きです。

導入時は出力(W数)や加工エリア、対応素材、排気方法を確認すると失敗が少ないです。

また、高出力ほど厚さのある素材の切断に強かったり、高速動作が可能な傾向にあることは覚えておくとよいでしょう。

一方で、低出力ほどサイズはコンパクト、手を出しやすい価格帯の装置が多いです。

レーザー彫刻機の種類と構造の違い

レーザー彫刻機には、いくつかの異なるレーザーの種類や構造があります。

レーザーの種類によって波長や出力が異なり、動作構造によってスピードや精度に影響が出てきます。

自分の目的に合った方式を選ぶため、主なレーザーの種類と構造について押さえていきましょう。

家庭用レーザー彫刻機で使われる「レーザーの種類」

ダイオードレーザー(半導体レーザー)

ダイオードレーザー(半導体レーザー)は、電流を流すことでレーザー光を発生させる方式。

本体が小型で安価に製造できるため、家庭用レーザー彫刻機に搭載されるレーザーとして、現在主流のタイプとなっています。

もともとは出力が比較的低めでしたが、最近では技術の進歩で出力が向上。

10Wや20Wクラスの高出力モデルも登場しています。

ダイオードレーザーは波長450nm付近(青色)の光が用いられることが多く、木材や革などの非金属素材の彫刻・カットに適しています。

ファイバーレーザー

通信などにも用いられる光ファイバーを使ったレーザーが、ファイバーレーザーです。

波長は主に1064nmの赤外線領域で、特に金属への彫刻やマーキングに優れた能力を発揮。

一般的な半導体レーザーでは難しいステンレスやアルミなどの金属素材にも、はっきりとした刻印が可能です。

従来は工業用途向けの大型機への採用がほとんどでしたが、近年は小型化と低価格化が進行。

一部のハイエンド家庭用レーザー彫刻機にも採用されるようになりました。

価格帯はやや高めですが、金属加工を視野に入れるなら非常に魅力的な選択肢となります。

CO₂レーザー

CO₂レーザー(炭酸ガスレーザー)は、二酸化炭素を媒介にして光を発生させる方式で、業務用では一般的なレーザーです。

高出力で加工スピードが速く、アクリル板や厚めの木板でも切断しやすいのがメリット。

レーザー管や冷却装置を含めた本体が大型かつ高価になりがちで、家庭用としてCO₂レーザーを搭載している機種は決して多くありません。

一部のホビーユーザーや小規模ビジネス向けに利用されています。

その他:赤外線レーザー

家庭用のレーザー彫刻機の製品紹介には、よく「赤外線レーザー」という記載が見られます。

これはレーザーの波長に注目した呼び方であり、「半導体レーザー」や「ファイバーレーザー」のような発光の仕組みに着目した呼び方とは異なります。

赤外線レーザーとしてよく使用されるのは1064nm付近の波長。

赤い光よりも波長が長く、人間の目には見えません。

この波長帯は金属マーキングに適しており、青色レーザー(450nm付近)とは異なる素材へのレーザー彫刻が得意です。

そのため、近年では異なる得意分野をかけ合わせた

半導体レーザー(青色450nm付近)× 赤外線レーザー(赤外1064nm付近)

半導体レーザー(青色450nm付近)× ファイバーレーザー(赤外1064nm付近)

等のデュアルレーザータイプにも注目が集まっています。

家庭用レーザー彫刻機の「動作構造」

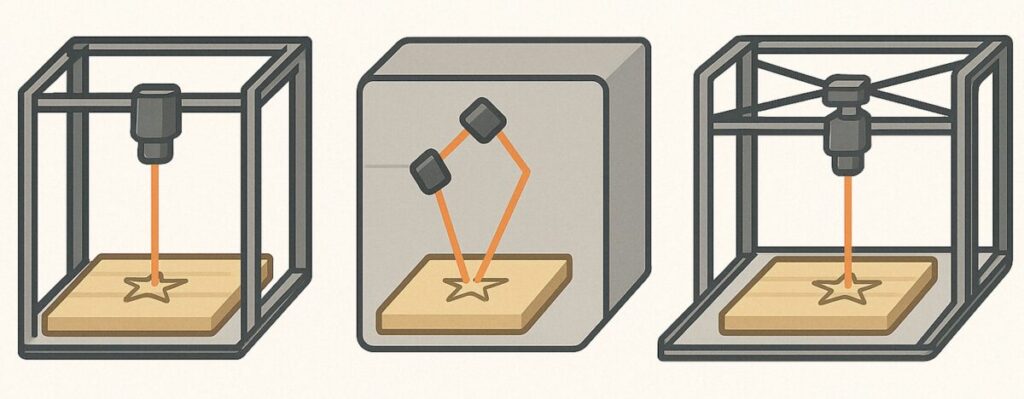

ガントリー方式

ガントリー方式は、レーザーヘッドを X軸・Y軸のリニアレールやタイミングベルトで直交移動させる最も一般的な機構。

ヘッドが素材上を等速で走るため大判デザインやカットに強く、加工範囲を正確にトレースできます。

速度は数百mm/s程度とガルバノ方式には劣ります。

その一方で、動作(ヘッドの動き)が明確に見えるため安心感が高く、構造もシンプル。

5〜15万円のエントリーモデルを中心に、多くの家庭用レーザー彫刻機が採用しています。

ガルバノ方式

ガルバノ方式は、レーザー光を2枚の高速ミラースキャナでX・Y方向に振り分け、加工点(レーザーの集光位置)を瞬時に移動させる構造。

内部でミラーが動くことで走査が行われるため、レーザー光が出射されるヘッドは動かないという特徴があります。

そのため、照射速度は非常に高速。

数千mm/sから、速いものでは10,000mm/sに達するものも。

ただ速いだけでなく、極細ラインや微小文字の再現性にも優れます。

光学系が密閉され粉塵に強くメンテも容易(レンズを拭く程度)。

ただし、加工エリアはミラー可動角に依存して楕円形に近く、大判彫刻・切断は苦手な装置がほとんどです。

焦点深度が浅く、厚さのある物や曲面も不得手だと言えるでしょう。

とはいえ、扱えるサイズが小さいことは、コンパクトサイズを求める家庭用ニーズと合致しており、安全筐体を備えたデスクトップモデルが家庭市場で人気を伸ばしています。

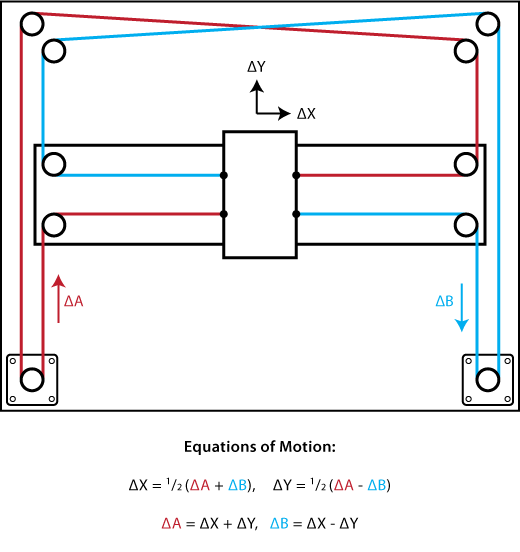

CoreXY方式

CoreXY方式は、同時に動作する2つのモーターを使用して、X・Y軸の両方でレーザーヘッドの動きを制御する機構。

モーターがフレームの隅に固定されており、ヘッドと一緒に動く必要がありません。

これにより可動部品の重量が軽減され、高速化が実現されています。

3Dプリンターではすっかり一般的となった構造で、レーザー彫刻機にもCoreXY構造が波及しつつあります。

初心者におすすめしたいレーザーの種類・構造は?

進化を続ける家庭用レーザー彫刻機。

導入を考える際には、高速・安全・多材料対応といった観点に注目したいところです。

これを踏まえたおすすめのレーザー種類や構造としては、

でしょう。

加えて、安全性の高い保護カバーの搭載や、作業効率の良いオートフォーカスといった便利機能にも注目。

上記のようなスペックと予算の兼ね合いを考慮して選択すると良いでしょう。

家庭用レーザー彫刻機でできること

家庭用レーザー彫刻機を使ってできることは、主に

の2つがあります。

それぞれがどのような加工を意味するのか、確認しておきましょう。

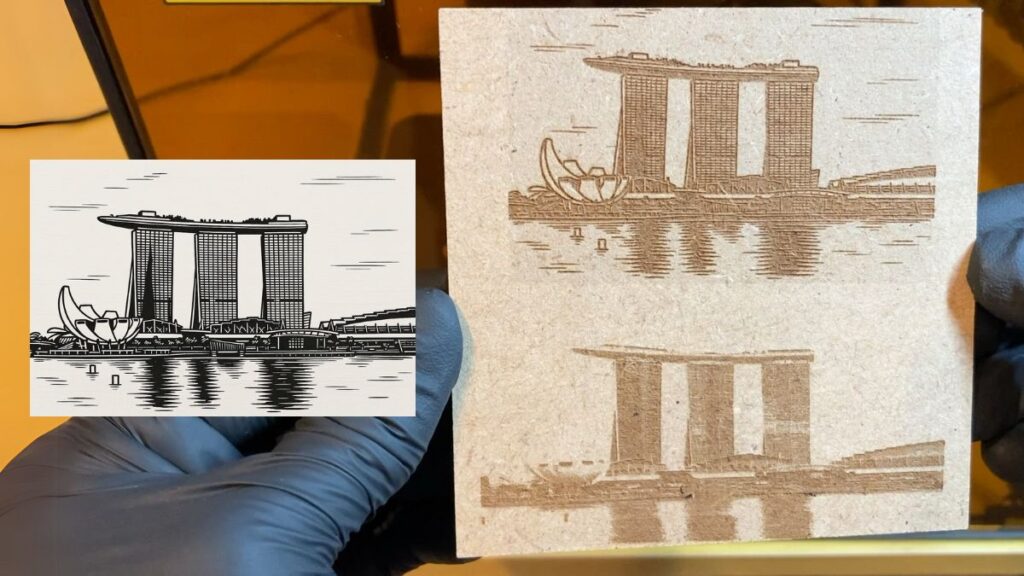

レーザー彫刻

レーザー彫刻は、素材表面に高エネルギーの光を瞬時に照射し、熱や酸化反応で色調や軽度の凹凸をつけて模様や文字を描き出す加工方法です。

インクを使わず非接触で加工するため、木材・革・アクリル・ガラス・アルマイト処理金属など幅広い素材に対応できるのが魅力。

撮影した写真や複雑なロゴを素材表面で高精細に再現可能です。

名入れギフトやシリアル番号のマーキング、副業のハンドメイド雑貨作成にも最適でしょう。

まだまだレーザー彫刻機を所有している個人は少なく、作品の差別化にも活躍してくれます。

レーザー切断

レーザー切断は、連続照射によって素材を溶融・蒸発させながらヘッドを移動させ、切り離す加工方法です。

木材や紙、アクリル板、MDF、布、革など熱で溶けたり焦げたりする素材を中心に、様々な材料に対応します。

刃物を使わないため曲線や細穴、複雑なジグザグ形状もCADデータどおりに正確なカットが可能。

切り口はバリが少なく、アクリルではガラスのような光沢エッジを得られることから、看板の文字パーツやアクセサリー、ペーパークラフトの抜き型に重宝されています。

家庭用機では厚さ数mm前後の木材・アクリルへの対応が基本ですが、高出力モデルや複数パスを活用すれば10mmを越える厚さの切断も可能です。

レーザー出力の大きい機種ほど厚みの大きい材料に対応できますが、価格が高額になりがちな点はトレードオフになっています。

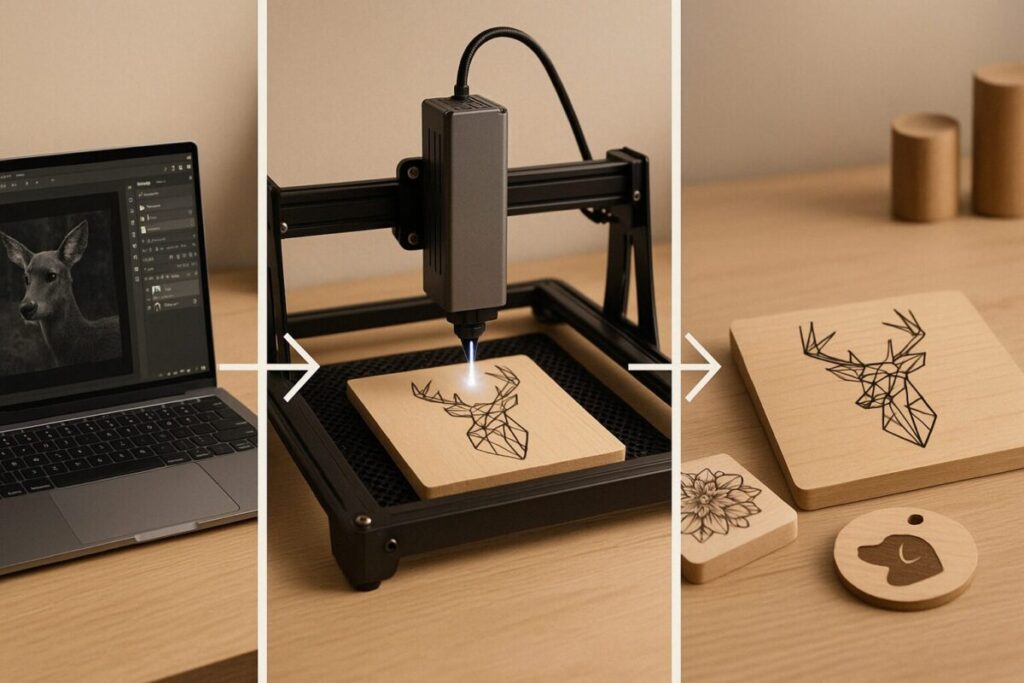

レーザー彫刻機の基本的な使い方(5ステップ解説)

レーザー彫刻の流れを具体的な手順で追体験できると、導入のハードルは一気に下がります。

この項目では、どの装置でも基本的に共通する「レーザー彫刻の5ステップ」を順に解説していきます。

使用するデータを準備する

まずは、彫刻や切断に使うデザインデータをパソコンで作成・準備します。

ロゴや図形などのシンプルなデザインは、IllustratorやInkscapeなどのソフトを使って、SVGやDXFといったベクターデータで保存すると加工が安定します。

一方、写真やグラデーション表現を含む画像は、グレースケール化したPNGやJPG形式が使われます。

仕上がりをイメージしながら、線の太さや塗りつぶし設定を調整しておくことがポイントです。

制御用ソフト上で素材や簡単な図形、テキストを配置することも可能です。

素材に合わせた設定を調整する

各ブランドが提供する専用ソフト(LaserPecker Design Space等)やLightBurnといった制御ソフトに読み込んだ後は、作業エリアに合わせて配置やサイズの調整を実行。

さらに、使用する素材に合わせて適切な出力や速度になるように設定を変更しましょう。

ソフトによっては材料に応じた適切な設定(プリセット)やライブラリが用意されている場合もあります。

ただし、材質の微妙な違いによっても仕上がりは変化するため、本番彫刻前に切れ端等でテストしておくと安心です。

安全な環境を確認する

レーザーの照射を開始する前に、安全な環境が用意できているかを確認しておきましょう。

具体的には後述しますが、

といった事前準備を実施しておきましょう。

消化器等も用意しておくと、より安心です。

素材をセットして焦点を合わせる

次に、加工する素材を装置のワークスペースにしっかり固定し、レーザーの焦点を正確に合わせます。

固定にはマスキングテープやマグネット、専用のクリップなどを使用するとズレを防げます。

焦点合わせは、付属のフォーカスツールやオートフォーカス機能を使って、レーザーがもっとも鋭く集まる高さに調整します。

焦点がズレていると、想定されるレーザーの強度に達することができません。

線がぼやけたり、切断が不完全になったりする原因になるため、入念にチェックしておきましょう。

素材に厚みの差がある場合は、高さの中央付近に焦点を合わせると仕上がりが安定しやすくなります。

レーザー彫刻・切断を実行する

すべての準備が整ったら、いよいよ加工を開始します。

加工前にもう一度、設定や素材の固定状態、焦点、排気の確認を行い、問題がなければスタートボタンを押します。

初めての素材や設定を使う場合は、まず端材などを使ってテスト加工を行うのも良いでしょう。

加工中は機械から目を離さず、異常な煙や炎が出た場合はすぐに停止できるようにしておきましょう。

加工が終わったら、素材を取り出してヤニや煤を拭き取り、焦げや加工ミスがないかを確認します。

以上が、一般的なレーザー彫刻機の使い方の流れです。

初めは戸惑うかもしれませんが、慣れてしまえばスムーズに作業できるようになるでしょう。

レーザー加工できる素材・できない素材

レーザー彫刻・切断ができるかどうかは、基本的に素材の光吸収率や熱伝導率に左右されます。

同じ木材でも樹種や含水率で結果が変わったりと、意外にも素材選びは奥が深い領域。

また、レーザー照射によって有害物質が発生する場合もあるため、加工が推奨されない素材も存在することをおさえておきましょう。

加工できる主な素材

木材(バルサ/バスウッド/MDF等)やアクリル板は、レーザー加工が適する定番の素材です。

その他、紙や段ボール、革、フェルト、竹、布、塗装済みアルミ、ステンレス(スプレーマーキング)、ガラス、石材など、レーザー彫刻機で扱える素材は実に多彩です。

数mm程度の薄い木材やアクリル板であれば、レーザー切断に十分な出力をもつレーザー彫刻機も多数存在します。

より上位の機種では薄い金属板の切断にも対応しています。

加工が難しいか、推奨されない素材

ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート、ABS、テフロン、含ハロゲン樹脂、発泡ポリスチレン、鏡面ステンレス、リチウムバッテリー類は、代表的なレーザー加工非推奨素材です。

ポリ塩化ビニルや塩素を含む樹脂は、燃焼時に塩化水素ガスを発生します。

人体に有害なだけでなく、金属部品や光学系を腐食させるおそれも。

ABSは溶融温度域が低く、溶けた樹脂が再固化してレンズを汚す上に、青ダイオードが透過してパワー不足になりがちです。

また、鏡面金属は光を反射することから、そのままでは加工が難しいです。

レーザー光が内部に跳ね返って戻ってしまうと損傷の危険もあります。

鏡面素材を加工したい場合は、専用の塗料で光を吸収させる処理が不可欠になります。

リチウムイオン電池等も内部発火のリスクが高いため、絶対にレーザー彫刻しないようにしましょう。

使い方次第では危険も伴うレーザー彫刻機。

メーカーの安全ガイドに従い、疑わしい素材は必ず仕様書の確認や調査の上で加工することが重要です。

家庭用レーザー彫刻機の選び方

数万円から数十万円まで価格帯が広がる家庭用レーザー彫刻機。

装置選びに失敗しないためには、「どんな目的で使いたいか」を起点として、

等を総合的に比較検討することが重要になります。

この項目では、レーザー彫刻初心者でも装置選びができるよう、ここだけは押さえておきたいポイントについて解説していきます。

まず、どんな目的で使いたいかを考える

まず最初に、

自分は何のためにレーザー彫刻機を使いたいのか?

をイメージしておきましょう。

木札の名入れや革小物のワンポイントなら低出力(10Wクラス)の青色ダイオードレーザーで十分です。

一方、A4サイズのアクリルスタンドや商品パッケージを量産したいなら、40W以上の中〜大型・高出力モデルが必要になります。

また、金属へのマーキングを主とする場合、青色レーザーよりも1064nmの赤外レーザーが最適。

このように、用途・規模次第で適切な装置は変わります。

以降の項目を中心に、この記事で解説している「レーザー彫刻機の特性」を理解しておけば、

ライトな趣味用途なのに機能モリモリの高額機種を買ってしまった。。。

10mm越えのレーザー切断がしたいのに、出力が足りなくて切れない。。。

といった“あるある”の選択ミスも防げるでしょう。

レーザーの種類(波長)

前述の通り、家庭用ではダイオードレーザーが主流ですが、最近の装置ではファイバーレーザーが採用されたり、一部では産業装置で一般的なCO₂レーザーも搭載されています。

どのレーザーが搭載されているかにせよ、用途に適したレーザー波長かどうか?という点は押さえておきましょう。

家庭用として一般的なレーザーの波長は、

です。

これ以外の波長のレーザーを搭載した機種はあまり見られません。

そして、得意とする素材として覚えておきたいのは、

ということ。

細かい点はさておき、上記2点は押さえておきましょう。

上記を踏まえ、以下のような選択基準で選ぶとよいでしょう。

レーザーの出力

レーザー出力の違いは、とくにレーザー切断を想定する場合に重要になります。

基本的に、出力が大きいほど厚い素材を切断できると覚えておきましょう。

切断できる素材とその厚さに関して、ざっくりとしたイメージは以下の通りです。

ただし、出力が小さくても複数回のパスで切断できる場合もあることは知っておきましょう(その分時間は長くかかります)。

また、レーザーの出力が大きいものは複数のレーザーを積んでいる場合が多く、レーザーの集光スポットが大きい傾向にあります。

つまり、より小さいスポット(=高精細)でレーザー照射したい場合には、出力の小さいレーザーの方が優位な傾向にあるということも頭に入れておきましょう。

作業エリア(サイズ)

家庭用レーザー彫刻機として一般的な作業エリアの大きさは、前述の動作構造によって異なります。

高速動作が可能なガルバノ式は、作業エリアの小ささがトレードオフとなっています。

装置サイズがコンパクトな点はメリットでもあるので、スピードや設置のしやすさを重視する場合にはガルバノ式がおすすめです。

一方で、3Dプリンターのような動作と類似するガントリー式やCoreXY式においては、300mm〜のサイズも一般的。

さらに、標準で密閉(保護カバー)なしタイプの方が、本体サイズに対して作業エリアが大きい傾向にあります。

作業エリアのサイズも譲れない!

という方は、ガントリー式やCoreXY式が有力でしょう。

安全機能

使い方を間違えると、レーザー彫刻機には危険な側面があります。

もっともわかりやすいのが、可燃性材料の発火。

木材や布、紙といった素材にレーザー彫刻する際には、適切なレーザー設定の適用を含め、十分注意して扱う必要があります。

とはいえ、いくら気をつけていても「うっかりミス」が生じることは少なくありません。

こうした「万が一」や、その他のリスクに備える安全機能の搭載にも注目しましょう。

例えば、

などが主な安全対策・機能になります(詳しくは後述)。

検討している機種が十分な安全対策を施しているかも事前に確認しておきましょう。

価格帯

個人向けレーザー彫刻機の相場は数万円から数十万円と幅広い価格帯に存在します。

基本的には出力の高い装置ほど高額です。

高出力を実現するためにレーザーの数が増えたり、ハイエンド用途向けに多機能になりがちなことがその要因でしょう。

異なる波長のレーザーを搭載するデュアルレーザータイプも、同出力帯の装置に比べて若干高額な傾向にあります。

その他、筐体・作業エリアの大きさや保護カバーの有無によっても価格が変化します。

目安としては、

あたりが相場でしょう。

初心者が安全に使うための注意点

家庭用レーザー彫刻機は手軽に導入できる反面、高出力の光を使用し、有害物質を含む排気が発生することもあります。

これからレーザー彫刻機を使っていこうと考えている方は、リスクを十分に理解し事前に対策を取ることが重要です。

以下では安全確保に欠かせない3つのポイントを詳しく解説します。

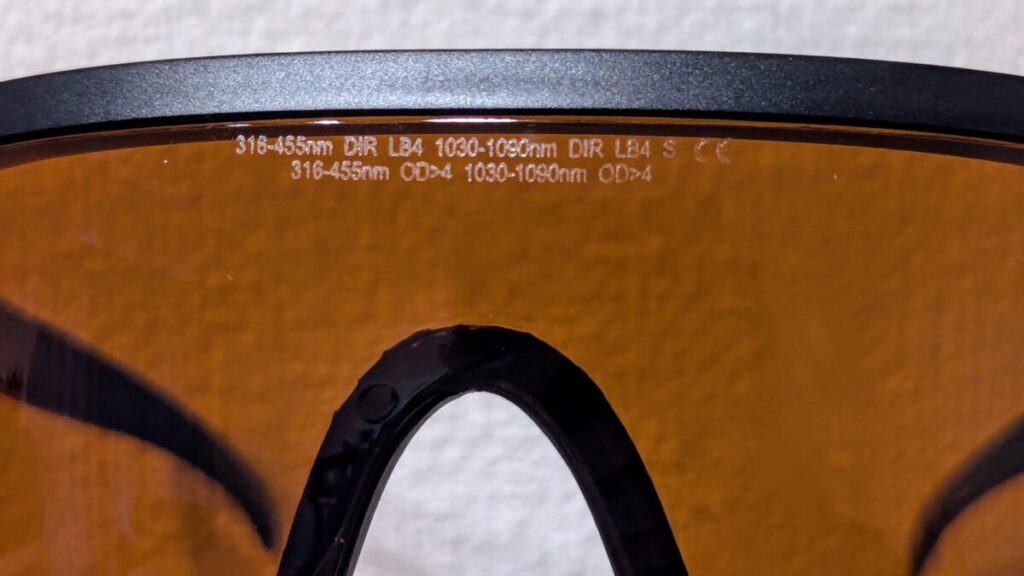

保護ゴーグルは必須。保護カバーも推奨

レーザー彫刻機の光は強力で、裸眼で見ると可視(青色等)・不可視(赤外等)どちらも網膜に深刻なダメージを与えます。

必ず十分なOD(Optical Density、光学濃度)規格の保護ゴーグルを装着するようにしましょう。

このとき、適切な保護ゴーグルは波長によって変わる点に要注意。

例えば450nmの光に対応していても、1064nmに対応していないというケースがあり得ます。

2種類の切り替え式デュアル波長機の場合は、両方の波長に対応しているゴーグルか、それぞれの波長に対応した2種類を用意する必要があります。

さらに、最近の家庭用モデルでは、

も普及しつつあります。

とはいえ、完全に密閉されていない機種があったり、うっかり稼働中に扉を開いてしまったというミスを避けるためにも、「保護ゴーグルとの併用」がおすすめです。

稼働中はレーザーから目を離さない

レーザー彫刻機の稼働中に席を外すのは厳禁。

レーザー照射中の「監視」は、発火の早期発見、ひいては火災の防止に直結します。

特に木材や革を高出力設定で一気に切断すると、内部のヤニや油脂に着火し炎を上げるケースもあります。

初心者はまず低出力で試し加工し、最適設定を把握した上で本番に移行するのが安全。

席を外す場合は必ず一時停止するようにしましょう。

\家庭用の消化器を用意しておくと安心/

↓万が一に備えて常備しています↓

排気・排煙対策で有害ガスを防ぐ

レーザー切断・彫刻では、素材によっては煙やスス、有害物質(VOCs)が発生します。

間違っても密室内では使用しないようにしましょう。

室内利用時は排気ダクトを使用して屋外に排出するのが理想的。

このとき、排気をそのまま放出することなく、フィルター付き空気清浄機を併用するようにしましょう。

おすすめの家庭用レーザー彫刻機3選

初心者にもおすすめできる人気の家庭用レーザー彫刻機の代表例をいくつか紹介していきます。

性能や価格帯の異なるモデルをピックアップしましたので、自分の用途に合いそうなものをチェックしてみてください。

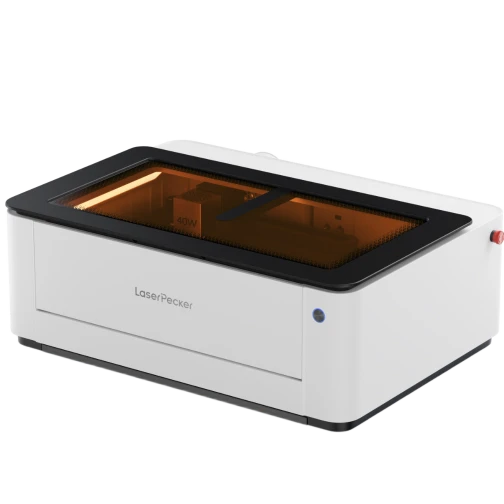

LaserPecker LP4

| モデル名 | LP4 |

|---|---|

| 本体イメージ |  |

| メーカー名 | LaserPecker |

| 価格(Amazon) | ¥183,908 (2026-01-27 19:46 時点) |

| 価格(サンステラ) | |

| 価格(公式ストア) | |

| 本体サイズ [mm] | 241 x 82.1 x 139.7 |

| 作業エリア [mm] | 160 x 120 |

| 構造 | ガルバノ |

| 最大彫刻速度 [mm/s] | 4000 |

| 出力 [W] | 10 2 |

| 最大切断厚さ [mm] | 8mm(バルサ材) 5mm(アクリル) |

| レーザーの種類 | 青色ダイオードレーザー 赤外線レーザー |

| 波長 [nm] | 450 1064 |

| 彫刻対応素材 | 漆塗りの金属、陽極酸化アルミニウム、304 ステンレス鋼、竹、木材、皮革、食品、紙、布地、感光性印刷、プラスチック、アクリル、着色ガラス、カラー釉薬セラミックスなど 金属、プラスチック、革、およびペイントコーティングが施されたあらゆる素材 |

| 切断対応素材 | 8mmバルサ材、5mmダーク不透明アクリル |

| スポット径 [mm] | - |

| 解像度 | 1K/2K/4K/8K |

| エアアシスト | × |

| 保護カバー | ○ |

| 空気清浄機 | オプション |

| カメラ/モニタリング | × |

| 焦点合わせ | 手動 |

| ロータリー対応 | オプション |

| 3D曲面対応 | × |

| 本体重量 [kg] | 4 |

| ディスプレイ | タッチスクリーン |

| 接続方式 | Bluetooth USB |

| 制御ソフト | LaserPecker Design Space LightBurn |

| その他 | 本体サイズはレーザーヘッドの寸法 |

| 出典 | 公式サイト |

LaserPecker LP4は、LP5に次ぐ高性能モデルで、万能タイプとして人気の機種。

デュアルレーザー構成で、10Wの450 nm青色レーザーと2Wの1064 nm赤外線レーザーを搭載しています。

この組み合わせにより、木材、革、アクリルなどの非金属素材から、ステンレスやアルミ(表面コーティング付き)といった金属の刻印まで幅広く対応可能。

彫刻エリア160×120mm、スライド拡張によって最長300mmまで加工範囲を拡大できます。

ガルバノミラーを活かした最大彫刻速度は4,000mm/sで、細かなデザインも短時間で仕上がります。

解像度は最大8K、彫刻精度は約0.002mmと非常に精細で、写真や微細パターンの表現力も優秀です。

総合力の高いLP4は、

というユーザーにうってつけでしょう。

LaserPecker LX2

| モデル名 | LX2 |

|---|---|

| 本体イメージ |  |

| メーカー名 | LaserPecker |

| 価格(Amazon) | - |

| 価格(サンステラ) | |

| 価格(公式ストア) | |

| 本体サイズ [mm] | 779.5 x 609.2 x 281.15 |

| 作業エリア [mm] | 500 x 305 |

| 構造 | ガントリー |

| 最大彫刻速度 [mm/s] | 1000 |

| 出力 [W] | 20 40 60 2 |

| 最大切断厚さ [mm] | 22mm(桐) 19mm(チェリー) 20mm(アクリル) 0.5mm(ステンレススチール) |

| レーザーの種類 | 青色ダイオードレーザー 赤外線レーザー |

| 波長 [nm] | 450 1064 |

| 彫刻対応素材 | ステンレス、アルミ、真鍮、銀、プラスチック、プラチナ、チタン、木材、アクリル、革、ガラス、石、紙、ゴム |

| 切断対応素材 | - |

| スポット径 [mm] | 20W: 0.096×0.102 40W: 0.1359×0.1033 2W: 0.032×0.040 |

| 解像度 | 10-300dpi |

| エアアシスト | ○ |

| 保護カバー | ○ |

| 空気清浄機 | オプション |

| カメラ/モニタリング | ○ |

| 焦点合わせ | オート |

| ロータリー対応 | オプション |

| 3D曲面対応 | ○ |

| 本体重量 [kg] | 22.5 |

| ディスプレイ | × |

| 接続方式 | USB, Wi-Fi |

| 制御ソフト | LaserPecker Design Space LightBurn |

| その他 | |

| 出典 | 公式サイト |

LaserPecker LX2は、2025年9月に登場した個人向けレーザー彫刻機です。

コストパフォーマンスを維持しながら、大判かつ高速、複数のレーザーに対応し、曲面への加工にも対応した本格仕様が大きな魅力。

本体の設置面積はおよそ80×60センチと個人向けとしてはかなり大型ですが、その分幅広い材料やサイズに対応できる作業エリアの広さを持ちます。

さらに、最大速度は1,000mm毎秒と高速加工が可能です。

加えて、

にも対応し、木材・紙・革・岩(スレート)・金属など多様な素材への彫刻が可能です。

40Wモジュールにより、厚さ18mmの木材切断や色付きアクリル板の切断も実現します。

また、標準機能として、ゆるやかな傾斜であれば曲面への彫刻にも対応。

オプションのかさ上げベース(高さ150mmまで対応)や回転アタッチメントを組み合わせることで、さらに対応範囲が広がります。

幅広い材料・形状に対応し、厚みのある切断まで1台でこなしたい本格派の方に特におすすめのモデルです。

Creality Falcon A1

| モデル名 | Falcon A1 |

|---|---|

| 本体イメージ |  |

| メーカー名 | Creality |

| 価格(Amazon) | ¥71,398 (2026-01-27 21:39 時点) |

| 価格(サンステラ) | - |

| 価格(公式ストア) | |

| 本体サイズ [mm] | 567 x 468 x 196 |

| 作業エリア [mm] | 305 x 381 |

| 構造 | CoreXY |

| 最大彫刻速度 [mm/s] | 600 |

| 出力 [W] | 10 |

| 最大切断厚さ [mm] | 6mm(木材) 9.6mm(アクリル) |

| レーザーの種類 | ダイオードレーザー |

| 波長 [nm] | 455 |

| 彫刻対応素材 | 段ボール、木材、竹、ゴム、革、 布、アクリル、プラスチックなど |

| 切断対応素材 | 木材、アクリルなど |

| スポット径 [mm] | 0.06×0.08 |

| 解像度 | - |

| エアアシスト | ○ |

| 保護カバー | ○ |

| 空気清浄機 | オプション |

| カメラ/モニタリング | ○ |

| 焦点合わせ | オート |

| ロータリー対応 | オプション |

| 3D曲面対応 | × |

| 本体重量 [kg] | 25.74 |

| ディスプレイ | × |

| 接続方式 | - |

| 制御ソフト | LightBurn LaserGRBL Falcon Design Space |

| その他 | |

| 出典 | 公式サイト |

Falcon A1は2024年末に登場したシリーズ最新モデル。

CoreXY構造を採用し、最大600mm/sという驚異的なスピードで彫刻可能。

使いやすさと高速性を追求した家庭用レーザー彫刻機です。

自動マテリアル識別機能も新たに搭載。

セットした素材のQRコードを認識して適切なレーザー設定に調整してくれるため、煩雑な設定なしですぐに加工を始められます。

密閉型でありながら、305mm×381mmという充実したサイズも魅力的。

CoreXY構造や1ケタ万円台の価格という、コスパ家庭用3Dプリンターで培った技術を横展開した特徴も光ります。

\自分で比較したい人は。。。/

レーザー彫刻機に関するよくある質問(FAQ)

最後に、レーザー彫刻機をこれから使いたいという方から寄せられる質問を厳選し、Q&A形式で簡潔にまとめました。

導入後のトラブルを未然に防ぐべく、目を通しておきましょう。

Q1. 初心者でもすぐ使いこなせますか?

A: 基本的な流れは本記事で紹介した通りで、難しい技術は必要ありません。

とくに最近の装置は使いやすさにも配慮されているものばかりです。

ただし、デザインデータを用意したり、素材ごとの適切な設定を掴むには多少の経験が必要なのも事実です。

はじめは試行錯誤しつつ、簡単なものから加工してみましょう。

最近は、ユーザーコミュニティやSNSでの有識者による発信も盛んに行われているため、積極的に情報収集すると良いでしょう。

Q2. 普通のお家でも使用できますか?

家庭用のレーザー彫刻機は100Vコンセントと卓上スペースがあれば設置できます。

サイズは家庭用3Dプリンターと比べても同等か、小さいものさえ存在します。

ただし、安全への配慮は欠かせません。

保護ゴーグル・保護カバーの使用や、加工中に発生する煙・臭いの空気清浄機による浄化、稼働中の監視といった基本事項を守ることはお忘れなく。

Q3. どんな素材にレーザー彫刻できますか?

家庭用レーザー彫刻機が最も得意とするのは木材、MDF、アクリル、革、紙、布など熱の影響で色変化や溶融が起こる素材です。

青色ダイオードレーザー(波長450 nm前後)は木や革の焦げ色が出やすく、アクリルも透明度を保ったまま切断できます。

一方、赤外線レーザーや1064 nmのファイバーレーザーを搭載した機種なら、アルマイト処理アルミやステンレスへの黒色マーキングも可能になります。

厚みのある金属の切断やガラスの透過彫刻は、業務用クラスのCO₂やUVレーザーが必要になります。

基本的に多くの家庭用モデルでは対応できないと思っておきましょう。

また、PVCやABSなど有害ガスを発生する素材の加工は推奨されません。

メーカーの対応素材リスト等を確認してから作業するようにしましょう。

Q4. レーザー彫刻は時間がかかりますか?

レーザー彫刻にかかる時間は方式とデータの内容で大きく変わります。

ガルバノ式はミラーでレーザーを高速走査するため、名入れやQRコード程度なら数十秒から数分で完了するほど高速です。

ガントリー式やCoreXY式はヘッドを実際に移動させるため、同じデザインでもより時間がかかる傾向にあります(その分広い加工エリアに対応できます)。

写真のようにドット密度が高いデータや、切断ラインが複雑に入り組んだデザインは処理量が増え、時間が延びることも。

最適なスピードを得るには、解像度を用途に合わせて調整し、不要な細線を減らすなどデータを軽量化するのが効果的でしょう。

Q5. レーザー彫刻機はどこで購入できますか?

家庭用レーザー彫刻機は、メーカー公式の直販ストアやAmazonから購入するのが一般的です。

家庭用3Dプリンターとは異なり、国内代理店はほとんど存在していません。

サポート体制や保証内容を重視するなら直販ストアからの購入が安心でしょう。

まとめ:基礎を押さえてレーザー彫刻機を導入しよう

レーザー彫刻機は正しい知識と安全対策を身につければ、趣味から副業まで強力な製作活動の武器になります。

本記事のポイントを踏まえて機種を選び、実践を重ねることで、オリジナル作品づくりの可能性が無限に広がるでしょう。

あなたもお家でレーザー、はじめませんか?