こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、

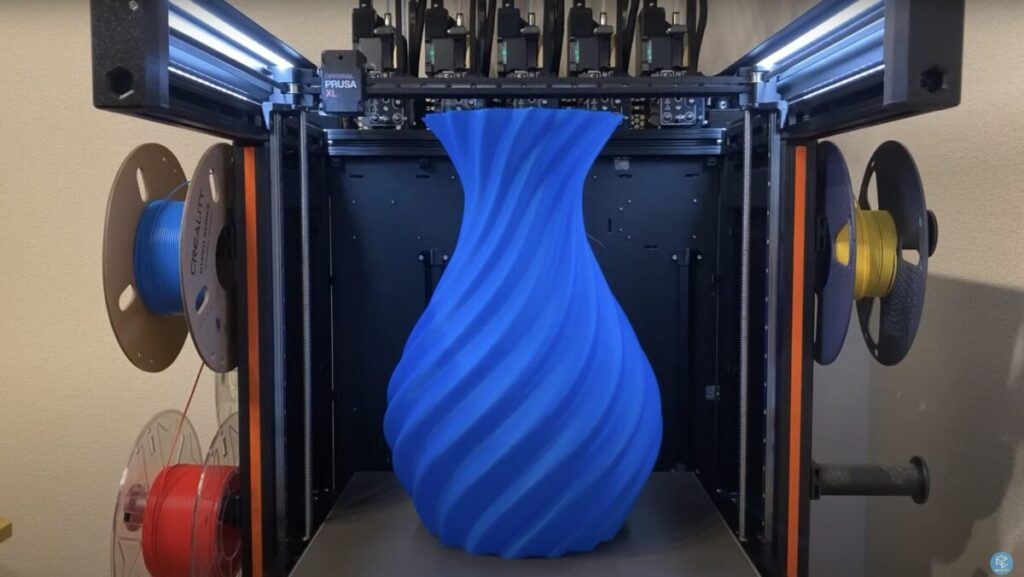

Prusa Researchのツールチェンジャー3Dプリンター「Original Prusa XL」を実機レビュー

していきます。

3Dプリンターの世界は日進月歩で進化を続けていますが、特に「マルチカラー・マルチマテリアルプリント」は多くのユーザーが注目する分野です。

従来のシングルノズル方式では、

1色・1種類しか使えなくて不便!プリントに時間がかかる!

切り替える度にpoopが発生して材料が無駄になってしまう!

といった課題がありました。

その解決策の1つが、今回紹介するOriginal Prusa XLの「ツールチェンジャー方式」です。

この記事では、Prusa Research様よりご提供いただいた実機を使い込んで分かった性能や実力、導入前に知っておきたい注意点まで余すことなくお伝えします。

Prusa XLがあなたの3Dプリント体験をどのように変えるのか、ぜひ最後まで読んで確かめてみてください!

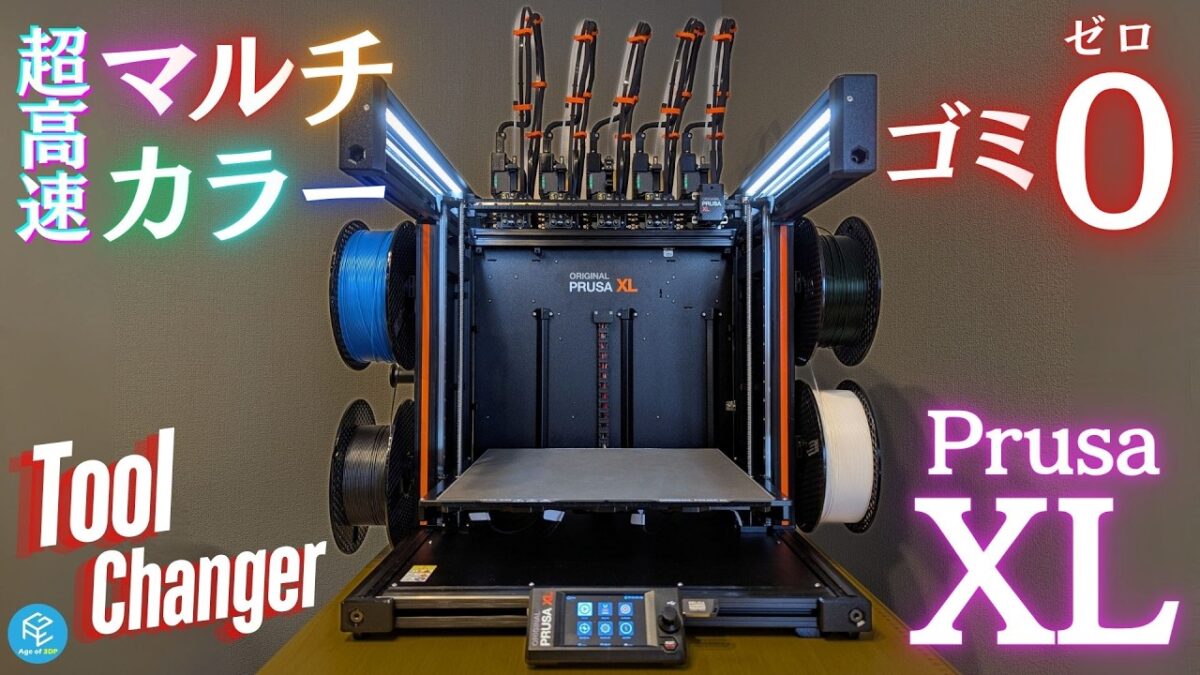

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!

Original Prusa XLとは?次世代マルチカラー・マルチマテリアルの先駆者

Original Prusa XLに関して、

名前は聞いたことがあるけれど、どんな3Dプリンターなの?

と気になっている方もいることでしょう。

昨今、家庭用3Dプリンターとしてすっかりお馴染みとなった一般的なマルチカラーシステム。

AMS方式とは一線を画すツールチェンジャーを搭載したOriginal Prusa XLは、一体どんな3Dプリンターなのか?

まずは、Original Prusa XLの特徴や魅力、スペックについて深堀りしていきましょう。

基本スペックを確認!

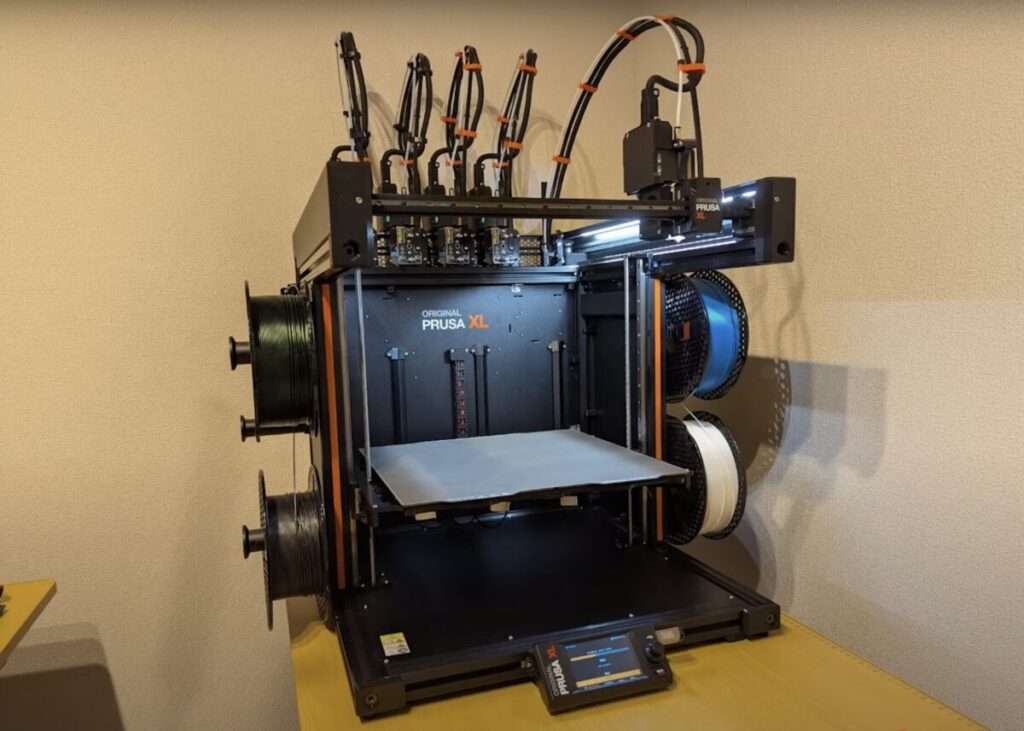

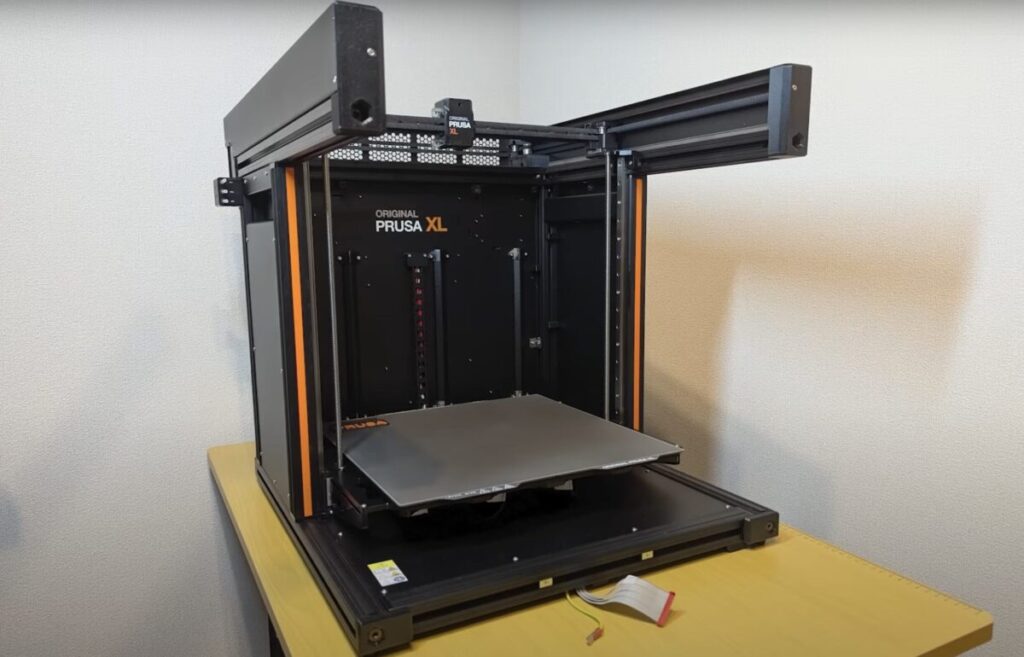

Original Prusa XLはまず、ビルドエリアが360×360×360mmとかなり大型!

レイヤーの高さも、0.05〜0.30mmの範囲で設定可能です。

加えてフィラメント径は一般的な1.75 mmに対応し、最高ノズル温度は290℃、ヒートベッド最高温度は115℃に達し、幅広い材料のプリントが可能です。

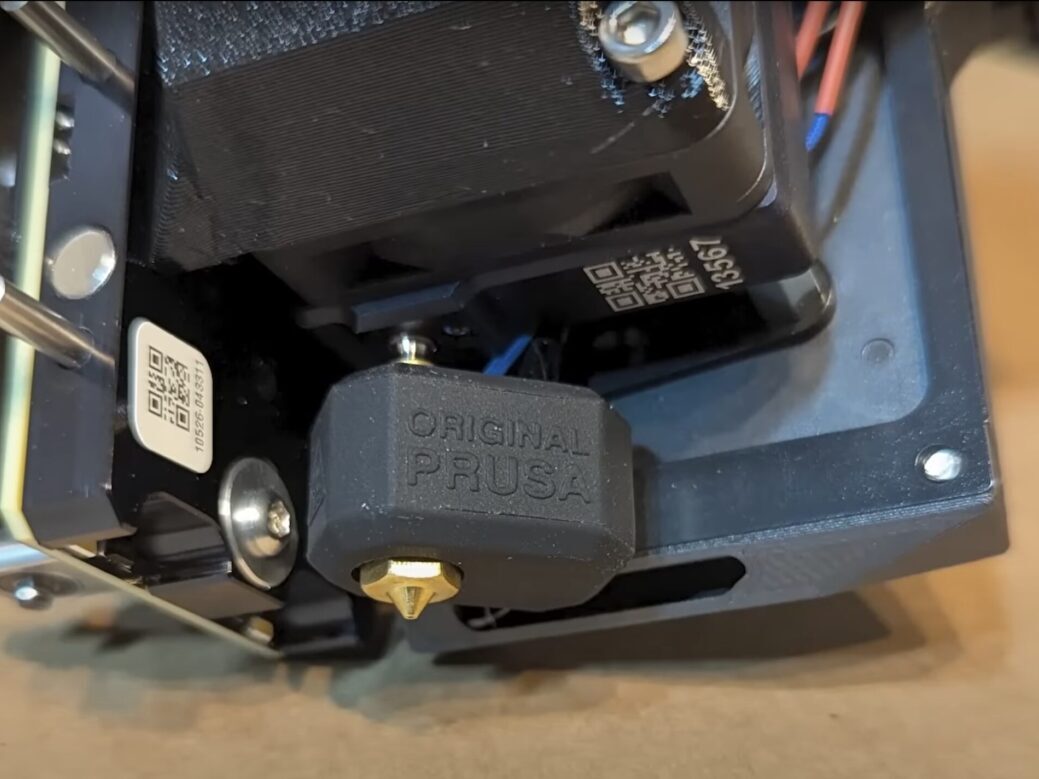

エクストルーダーには、ダイレクトドライブ式のネクストルーダーが採用されており、E3D V6互換のアダプターも利用可能です。

そして、制御にはカスタム32ビットxBuddyエレクトロニクスとTrinamic 2130ステッパードライバーを搭載し、高精度な制御を実現。

接続性も充実しており、ESP Wi-Fiモジュール、イーサネット、NFCレシーバーを介して、USBドライブ、LAN、またはPrusa Connect(インターネット経由)でのプリントが可能です。

また、インプットシェイパーとプレッシャーアドバンス技術を実装。

プリント品質を犠牲にすることなく大幅なスピードアップを実現しています。

さらに、Phase Steppingテクノロジーにより、モーターの応答特性を正確に測定し駆動信号を自動調整することで、高速プリントにもかかわらず比較的駆動音は静か。

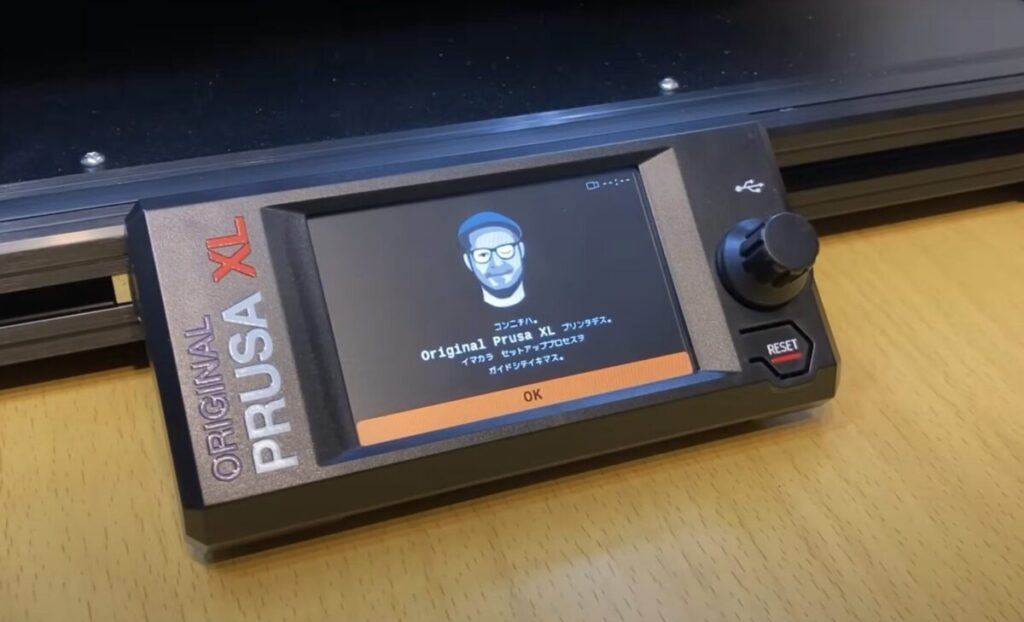

ほかにも、カラーLCDタッチスクリーンは直感的な操作を可能にし、GコードプレビューやQRコード、オブジェクトキャンセル機能などの便利機能も搭載されています。

また、ハードウェアベースの停電復旧機能を備えているため、長時間のプリント中に停電が発生しても中断した場所から正確に再開できる点も特徴でしょう。

5つのツールヘッドによるマルチカラー・マルチマテリアルプリント

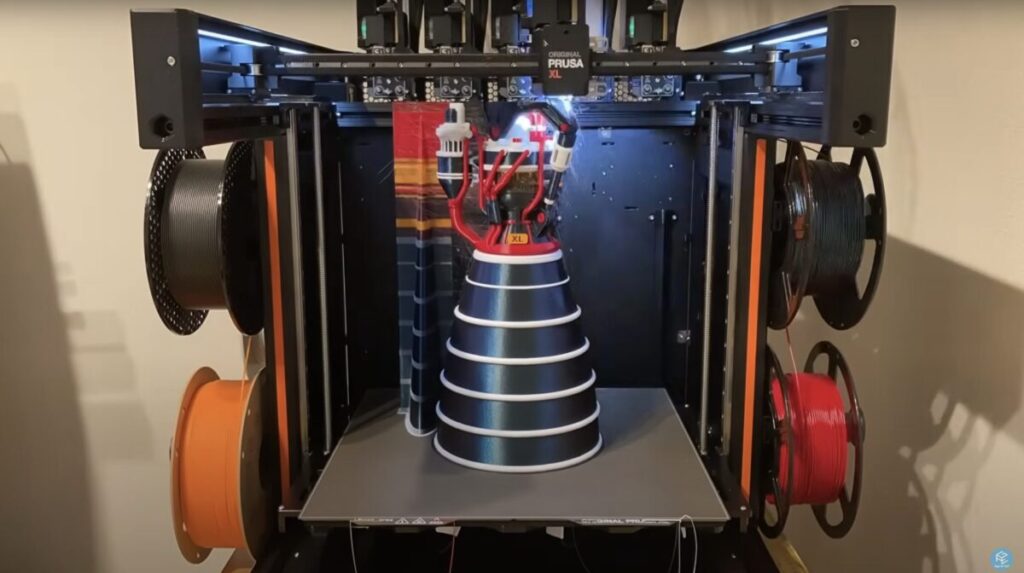

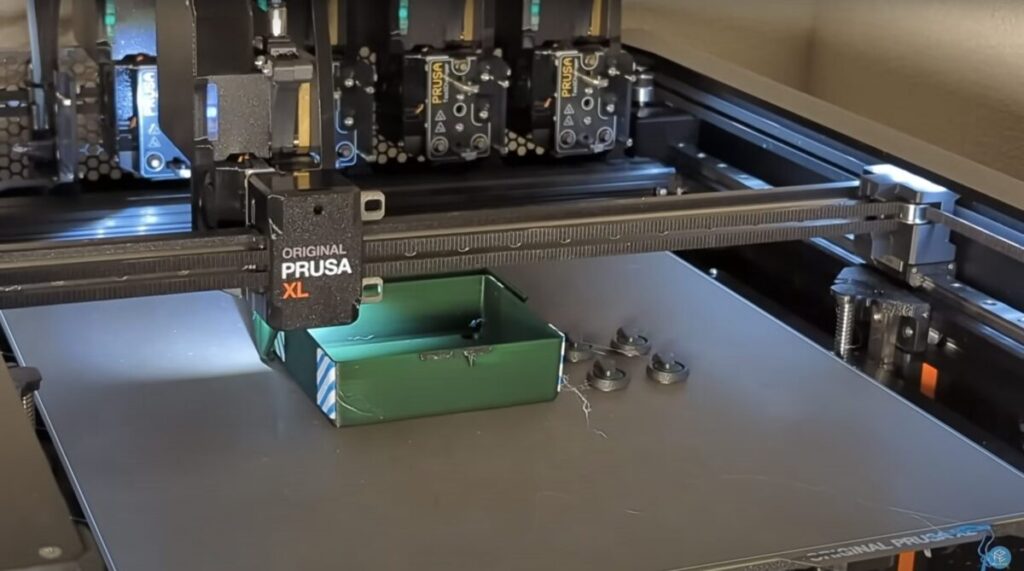

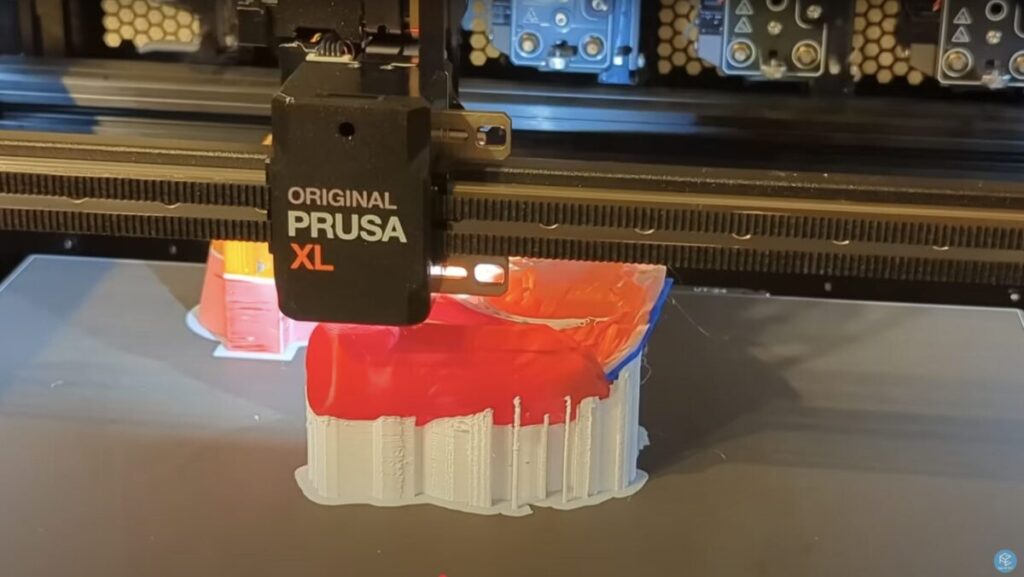

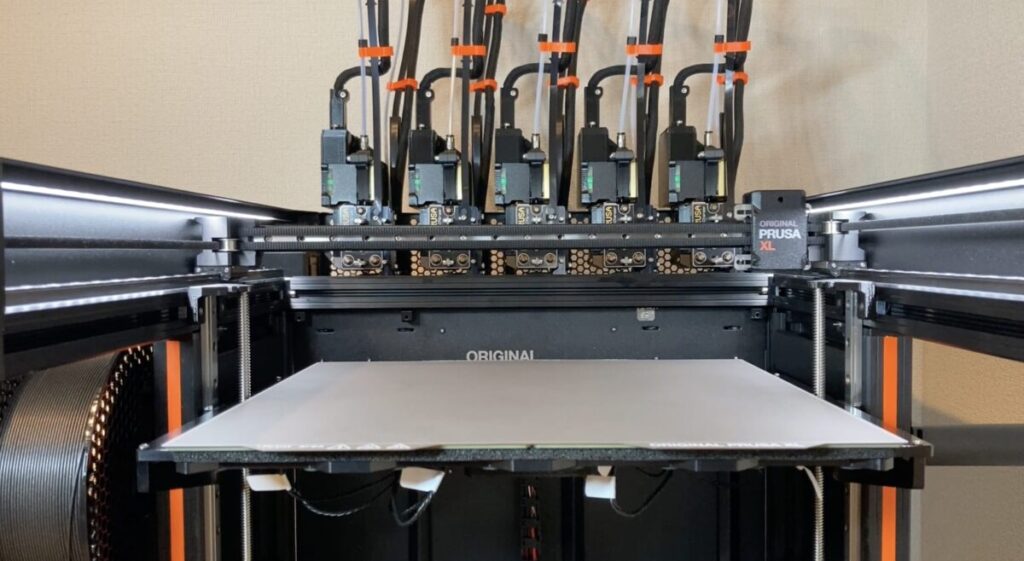

Original Prusa XLの最大の特徴は、5つの独立したツールヘッドを搭載したツールチェンジャーです。

ノズルが5つあるツールチェンジャー方式では、それぞれのツールヘッドに異なるフィラメントをあらかじめロードしておくことで、プリント中にフィラメントを切り替える際、ノズル自体を瞬時に交換することができます。

それにより、

といったことが実現可能!

プリント中にスムーズかつ無駄なく色や材料を切り替えられる仕組みになっているのです。

最大5色のフィラメントに対応できるOriginal Prusa XLの性能は、一般的なAMSの4色を上回る点も特筆すべきでしょう。

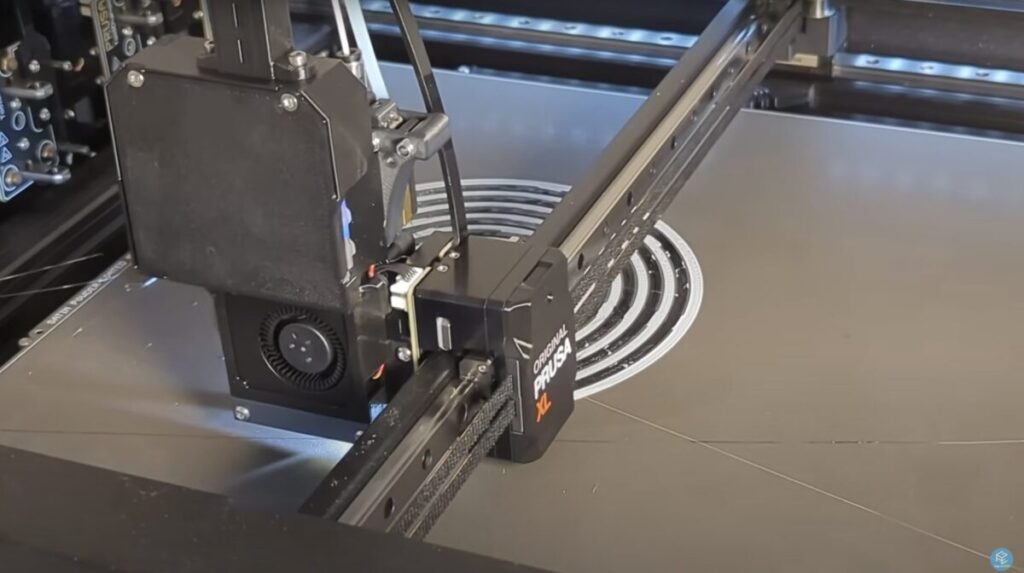

大型造形エリアとCoreXY方式の安定性

Original Prusa XLは、360×360×360mm³という広大なビルドエリアを誇ります。

これは家庭用3Dプリンターとしてはかなり大きな部類に入り、大型モデルのプリントに最適です。

プリンターの寸法(スプール含まず)は、幅700mm、高さ900mm、奥行き720mmで、その造形サイズに見合った筐体サイズとなっています。

またOriginal Prusa XLは、ベッドが前後しないCoreXY方式を採用。

CoreXY方式はプリント中の振動を抑え、より安定した高精度の造形を可能にするため、特に大型のオブジェクトをプリントする際に適しています。

大型で精密な造形能力と安定性は、複雑なプロジェクトや高度な材料の組み合わせを追求するユーザーにとって大きなメリットとなるでしょう。

熱変形を防ぐ独自のセグメントヒートベッド

Original Prusa XLはプリント品質を高めるため、独立した電子基板によって駆動されるモジュール式のセグメントヒートベッドを搭載。

16枚の個別制御タイルで構成されており、通常1枚の大きなヒートベッドを備えたプリンターに見られる熱変形を防ぐように設計されています。

これにより、プリント面全体でプリント品質を維持しながら、精密な造形を実現可能です。

さらに、プリントするオブジェクトのサイズに合わせて未使用のタイルをオフにすることで、エネルギーを節約することもできます。

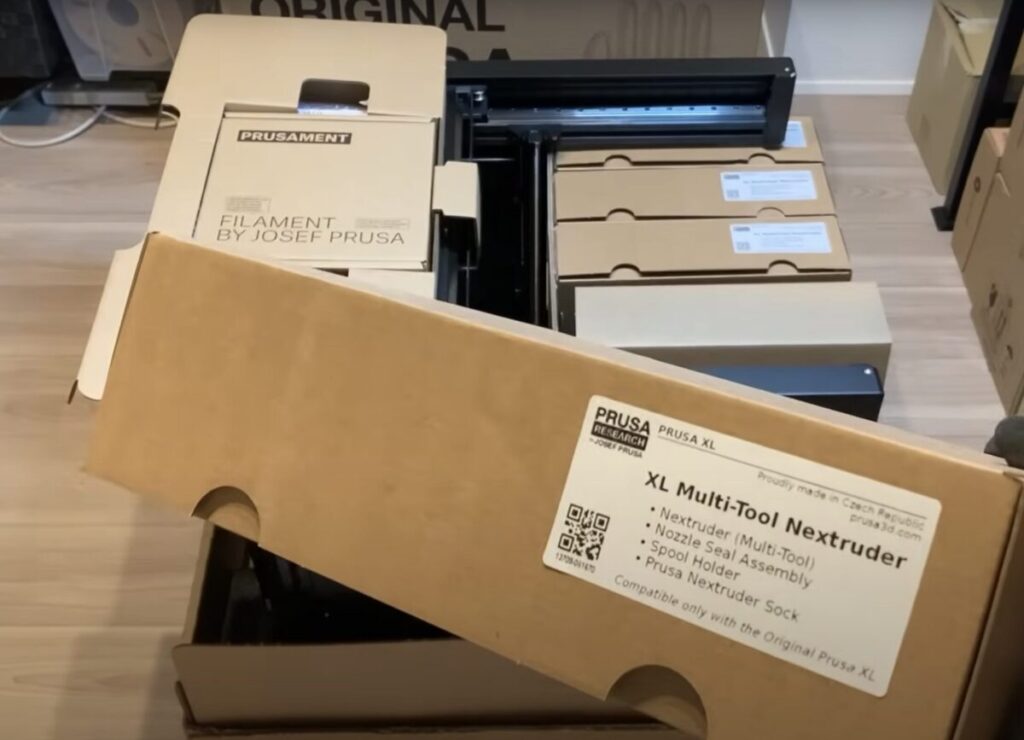

Original Prusa XLの開封〜セットアップ!

上記の画像は、無駄なく効率的にパッキングされたOriginal Prusa XLと同梱品。

実はOriginal Prusa Xは、配送時の損傷を防ぐ目的で、出っ張った構造を中心にユーザー側の組み立てを要するパーツが多い点が特徴の1つ。

セットアップできるまで、手作業も必要となるシーンが多々あるため、開封〜セットアップは時間に余裕がある日に行うのがポイントです。

実際、キャリブレーションプロセスまで含めると、半日程度の時間がかかりました……!

それでは、セットアップまでの様子を確認していきましょう。

梱包内容

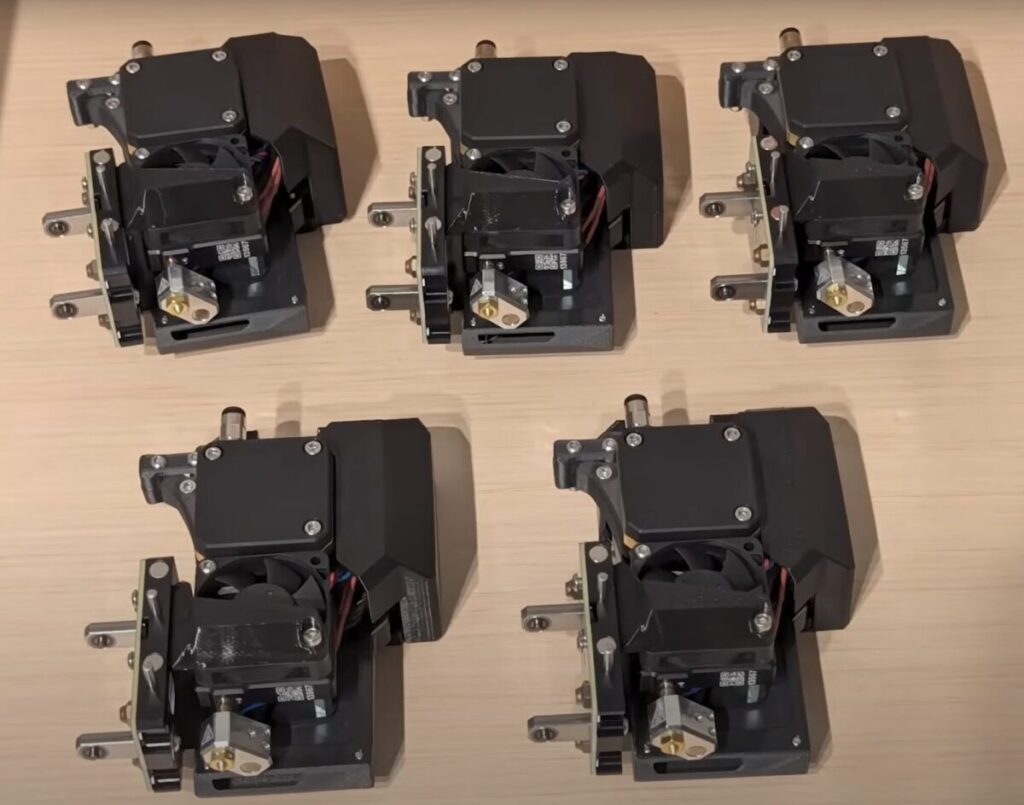

まずはツールチェンジャーを実現するキモに当たる、マルチツールネクストルーダー(ツールヘッド)。

5つの箱それぞれに、ネクストルーダーが入っています(合計5つ)。

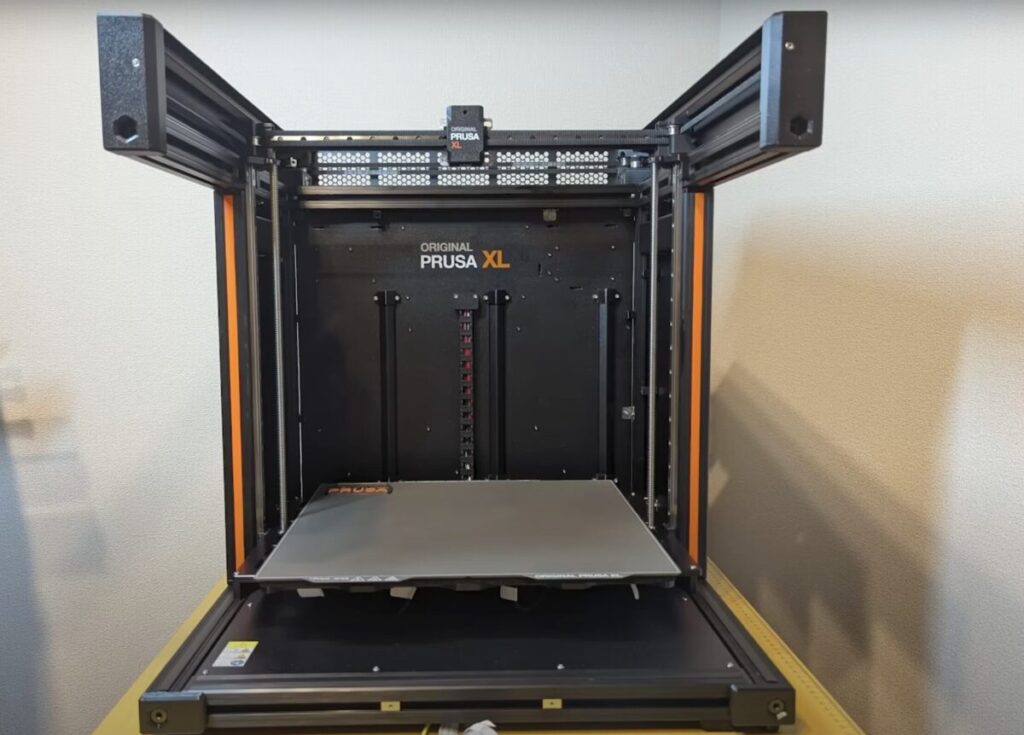

そして、Original Prusa XLの登場。

ビルドプレートの上にはテストプリントと思われるPrusaのネームタグがプリントされていました。

そのほかにも、手作業による取り付けが必要となる備品が入っています。

画面のタッチ操作にも対応している液晶ディスプレイや、ケーブルにチューブ、そしてエクストルーダーが退避するドックが連なったものやエクストルーダー、スプールホルダー、シリコンソックなど。

組み立て作業

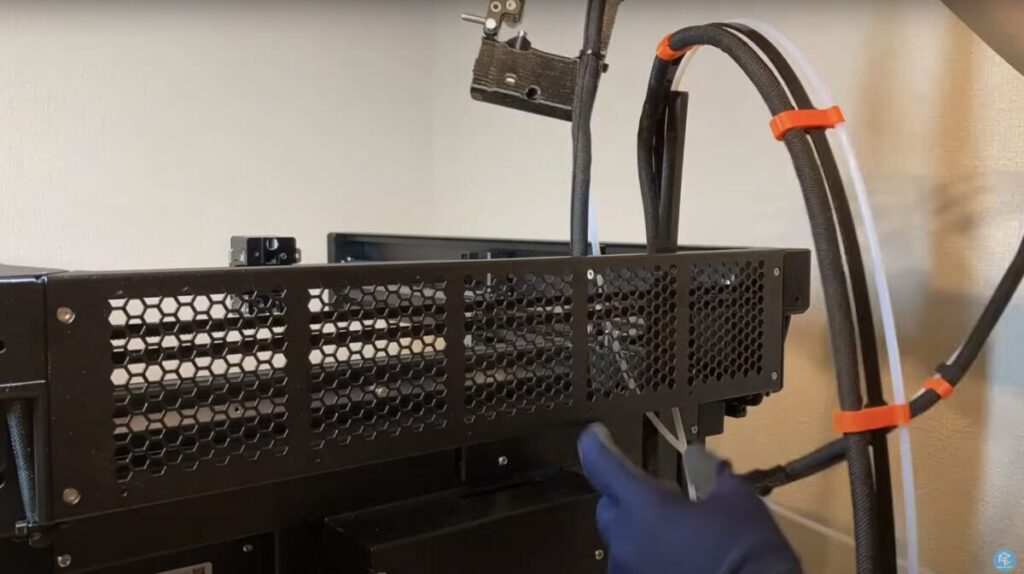

まずは、プリンターの後ろ側にまわり、ケーブル・チューブ付きのドックを固定。

これを5つのツールヘッド分、行っていきます。

続けて、WiFi通信用のアンテナとその土台を取り付け。

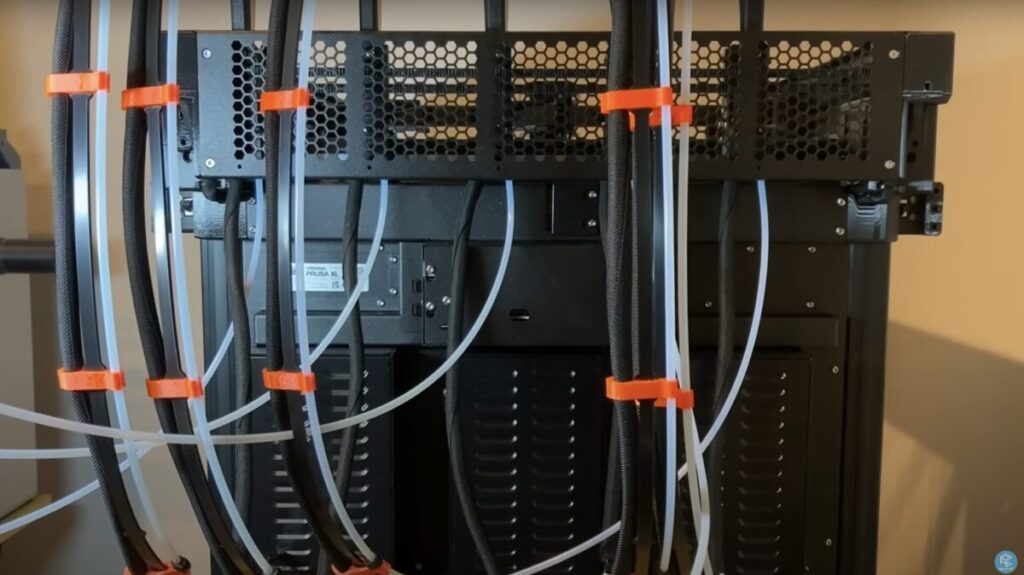

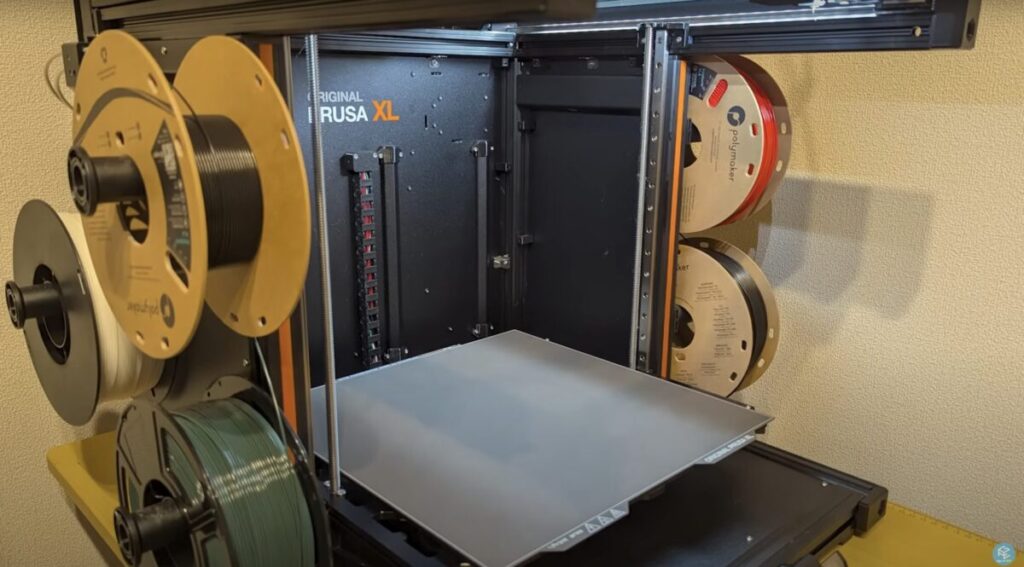

そして、各ツールヘッドから伸びるフィラメントチューブは本体側面に接続し、フィラメントスプールホルダーを両側面に取り付けていきます。

そして、電源を入れる前の最後の工程が5つのエクストルーダーの取り付けです。

まずは、エクストルーダーとケーブル、そしてフィラメントチューブを接続し、シリコンソックも取り付けていきます。

エクストルーダーをセットしたあとは、高さ合わせを実施します。

エクストルーダー周りの作業は、もちろん5つすべて実施していきましょう。

これで組立作業は完了です。

キャリブレーション

本体の電源を入れて、言語設定等を済ませたら、各種キャリブレーションプロセスに入っていきます。

キャリブレーション工程はざっと以下の通り。

なかなか工程が多いですが、基本的に初回のみなので根気強くやっていきましょう。

これが終わったら、ついにプリントに進みます!

具体的な開封〜キャリブレーションプロセスの手順を知りたい方は、映像付きの分かりやすい開封動画をご覧ください。

実際に使って分かった!Original Prusa XLのスゴいところとは?

Original Prusa XLのツールチェンジャーは、従来のマルチカラー・マルチマテリアル3Dプリンターでは難しかった、あるいは非現実的だったプリントを可能にする優れもの。

マルチカラー・マルチマテリアルにめっぽう強いツールチェンジャーを使いこなしたい!

という人には、おすすめの1台だと感じました。

このセクションでは、実機を徹底的に使い込んだからこそ見えてきた、Original Prusa XLの「ココがスゴい!」と感じた点を3つ厳選して、紹介していきます。

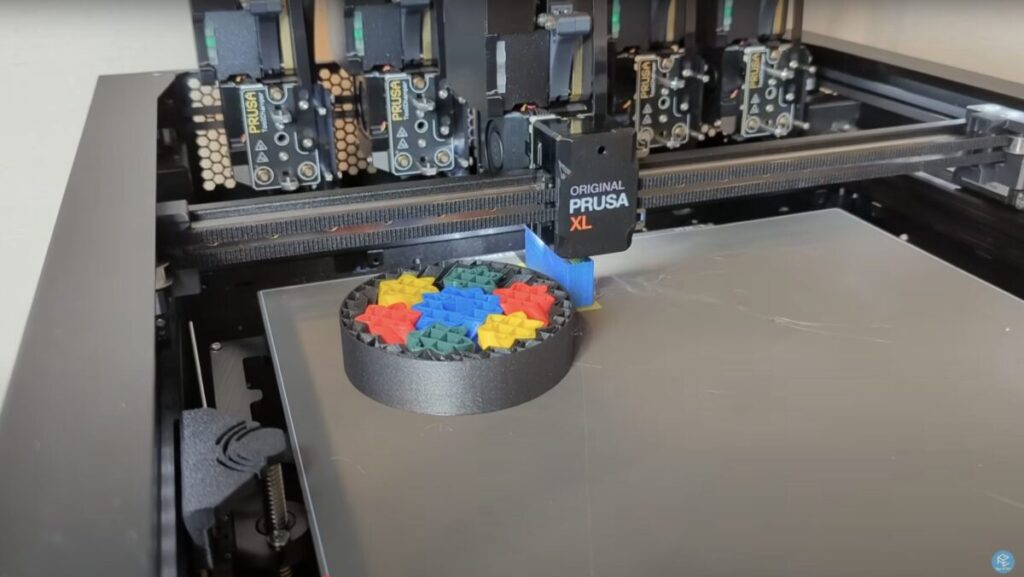

超高速&ほぼ“ゴミゼロ”でマルチカラープリントを実現

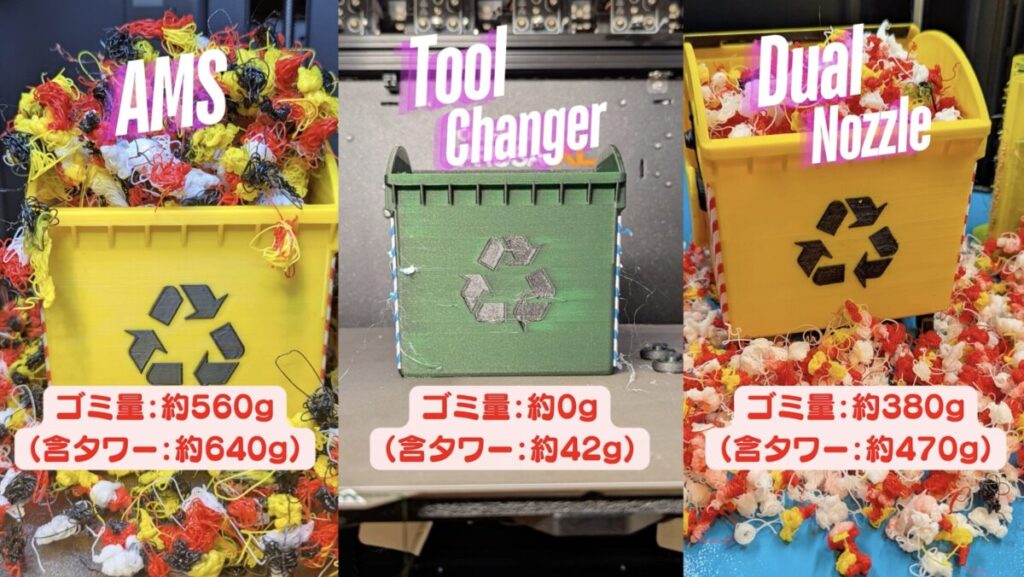

Original Prusa XLのツールチェンジャーは、マルチカラープリントにおける最大の課題であった材料の無駄と時間効率を劇的に解消します。

まずは、材料の無駄に関して。

ツールチェンジャー方式では、フィラメントを切り替える際にノズルから余分なフィラメントをパージするpoop(ゴミ)がほとんど発生しません。

BenchBinという4色のマルチカラーベンチマークモデルをプリントして比較したところ、

と、Original Prusa XLは圧倒的に少ないフィラメントでプリントできました。

これは材料費のコストカットだけでなく、マシンの占有時間削減にも大きく貢献してくれます。

次に、時間に関して。各ツールヘッドにフィラメントがロードされているため、フィラメント切り替えにかかる時間は、なんとわずか約10秒。

これは、AMS方式での約1分強かかる様子と比較して格段に速く、多色プリントにおける総所要時間を大幅に短縮します。

こちらも同じBenchBinモデルで比較したところ、

という結果になりました。

特に頻繁な色切り替えを要するモデルでは、かなりの生産性向上を実現できるでしょう。

ツールチェンジャーの魅力に関しては、以下の動画でAMS等と比較しながら詳しく解説しています。

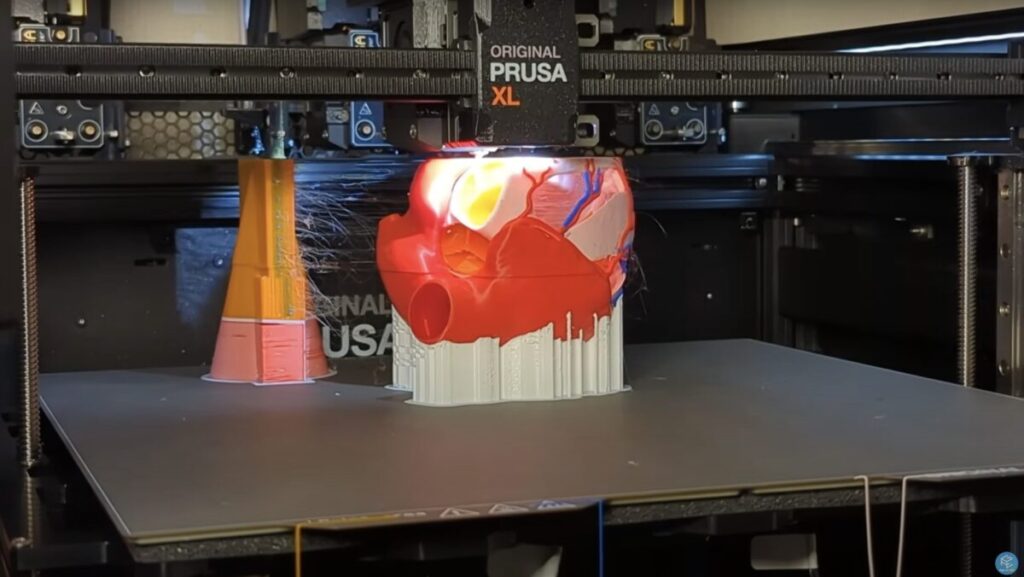

サポート専用材料が使いやすい(マルチカラーとの併用も可)

サポート専用材料が非常に使いやすい点は、Original Prusa XLの大きなメリットです。

サポート構造が必要になるとき、本体とサポート材の界面は一般的に荒れてしまいます。

その荒れをほぼなくすか、大きく軽減してくれるのがサポート専用材料!

とはいえ、

プリント品本体用の素材と併用するため、シングルノズルでは扱いにくい!

AMSタイプで切り替えて使用すると、頻繁に切り替えのゴミが発生してもったいない!

デュアルノズルならまあまあ使いやすいけど、マルチカラープリント時は不便…

といった悩みがありますよね。

そんなとき、Original Prusa XLのツールチェンジャーは、サポート専用材料の活用を劇的に容易にしてくれます。

例えば、PLA製のモデルに対してPETGフィラメントをサポート材として使用することも容易です。

マルチカラープリントを実行しつつ、サポート材としてのフィラメントもひとつのノズルに割り当てると、そんな芸当もできてしまうわけです。

同様に、水に溶けるPVAフィラメントをサポート材に使いつつ、残る4ヘッドでマルチカラープリントを行うなんて使い方もカンタンに実現できます。

このように、ツールチェンジャーは最大5つのツールヘッドを搭載できるため、複数の色や種類の材料で構成されるマルチカラー・マルチマテリアルプリントを行いながら、同時にサポート材専用のヘッドを割り当てることが可能です。

デュアルノズル方式では難しい芸当も難なく実現してくれますし、高価なサポート専用材料でも切り替えに伴うゴミがパージタワー程度に抑えられるため、材料費を気にせず積極的に活用できるのは大きなメリットといえるでしょう。

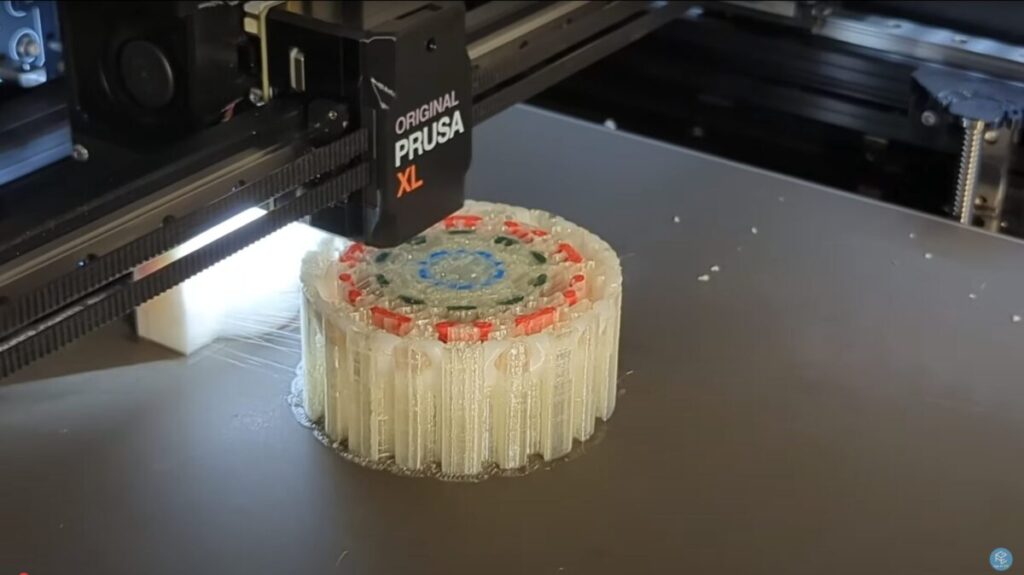

柔らかいTPU系フィラメントも扱いやすい

AMSタイプのマルチカラーシステムでは、ロード・アンロードプロセスが多いため、やわらかいTPU系のフィラメントは詰まりやすく、多くのAMSタイプはTPUに対応していません。

しかし、Original Prusa XLのツールチェンジャーは、フィラメントのロード・アンロードプロセスが存在しないため、TPUフィラメントを問題なく扱うことができます。

柔軟な素材をマルチカラー・マルチマテリアルプリントに積極的に活用できる点は、Original Prusa XLの大きな強みの1つでしょう。

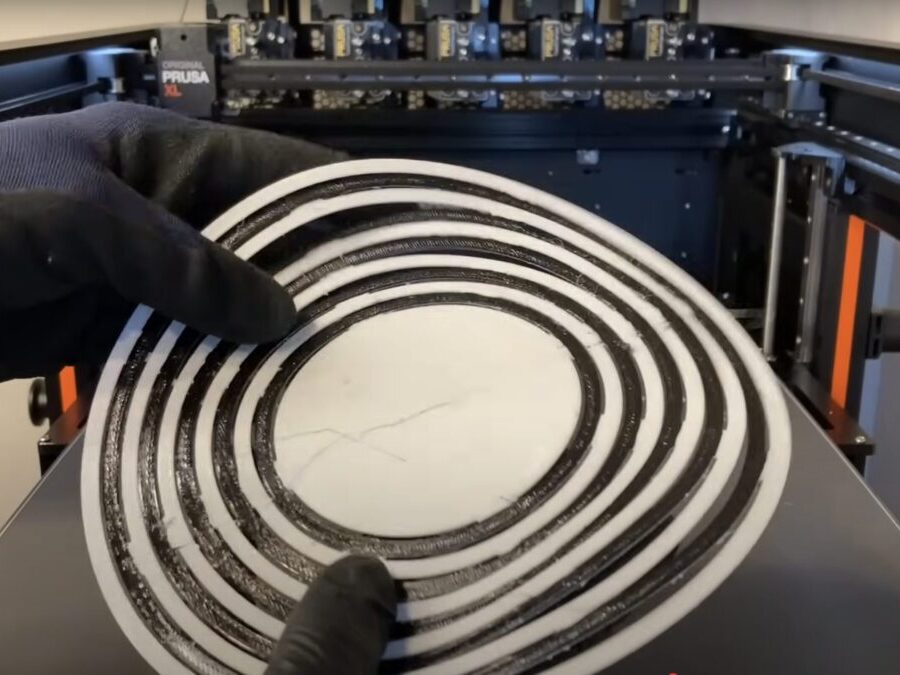

例として、白と黒のTPUで作成された柔軟なネットバッグをプリントしてみました。

みかんネットのように柔軟に伸びるプリントが簡単にできてしまいます。

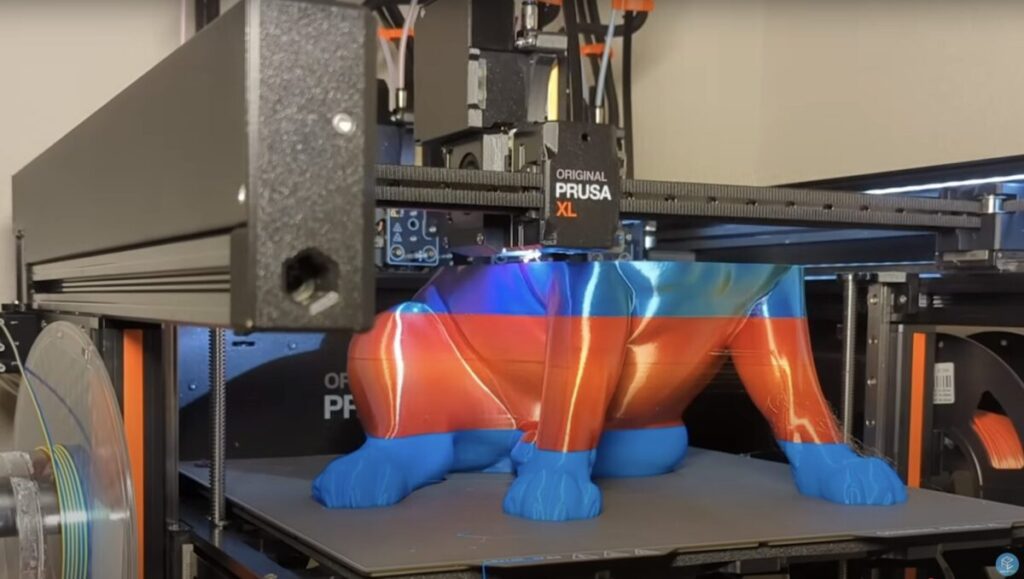

さらに、PLA、PETG、TPUという3つの異なるフィラメントを組み合わせた、組み立て不要のボックスもプリント。

硬いPLAをベースに、開閉部に柔軟性のあるPETGを、密閉部には柔らかいTPUを使用するなど、それぞれの素材の特性を活かした機能的な部品を一度にプリントできます。

デュアルノズル方式でもTPUを扱えるケースはありますが、片方のノズルに限定されることが多いため、TPUのマルチカラープリントは難しいのが実情です。

しかし、Original Prusa XLのツールチェンジャーは、このような高度で複雑なTPUマルチカラー・マルチマテリアルプリントの要求にも、難なく応えることができるのです。

マルチカラー・マルチマテリアルプリントにおけるツールチェンジャーの魅力に関しては、以下の動画でわかりやすく紹介しています。

Original Prusa XL:導入前に知っておくべき注意点

優れた機能性と革新性を持つOriginal Prusa XLですが、実際に使ってみると、導入前に知っておくべき注意点も多々感じられました。

知っておくべきポイントを事前に把握しておけば、購入後に、

そんなの知らなかった!

という後悔をすることなく、気持ちよく3Dプリンターライフを送れるようになるはず。

なので、このセクションでは、実際に使ってみて感じたOriginalPrusa XLの注意すべき箇所について詳しく解説します。

初期セットアップに半日程度の時間と手間を要する

Original Prusa XLは、箱から出してすぐにプリントを開始できるわけではありません。

特に5つのツールヘッド、液晶ディスプレイ、Wi-Fiアンテナといった出っ張った構造は、ユーザー自身で組み立てる必要があります。

この組み立て作業だけでもかなりのステップがあり、プリンターの後ろ側に回り込んでケーブルやチューブを接続したり、フィラメントスプールホルダーを取り付けたりといった作業はなかなか骨が折れます。

さらに、組み立て後には初回プリント前の各種キャリブレーションプロセスが待っています。

前述しましたが、5つのツールヘッドを持つツールチェンジャー方式であることから、X,Y,Z各軸の動作テストに加え、ツールヘッドのドックポジション調整、ロードセルセンサーのテスト、フィラメントセンサーのキャリブレーション、そしてツールオフセットキャリブレーションなど、その工程は非常に多いです。

さらに、これらのキャリブレーションにはピンを外してヒートベッドにセットし、各ヘッドが自動で位置調整を行うなど、ユーザーの手作業とプリンターの自動動作が組み合わされたプロセスが含まれるため、半日程度の時間を要することは覚悟しておいたほうが良いでしょう。

糸引き問題による調整がけっこう大変

プリント設定の調整時には、糸引き問題に苦戦する可能性があります。

というのも、Prusaの純正フィラメントであるPrusamentを使い、そのフィラメント用のプリセットでスライスした場合でも、蜘蛛の巣のような糸引きが目立つ結果となることがありました。

もしかしたら、待機中のツールヘッドでもノズルが加熱されているといった、ツールチェンジャーならではの特殊な状況が影響しているのかもしれません。

解決策として、プリセットよりも温度を20度ほど下げたり、リトラクト設定を長くするなどの調整で改善が見られましたが、最適な設定を見つけるには辛抱強い試行錯誤が求められるでしょう。

フィラメント周り(湿気対策・ローディング機能・スプールジョイン)

Original Prusa XLはツールチェンジャー方式の革新性を持つ一方で、AMS方式が優れている点もいくつか存在します。

ひとつは、フィラメントの湿気対策の難しさです。

Original Prusa XLは、両サイドに合計5つのフィラメントスプールホルダーが配置されており、フィラメントは空気中にさらされた状態でセットされるのが基本です。

大型モデルのプリントでは数十時間に及ぶことも珍しくなく、特に日本の湿度の高い夏場には、これがプリント品質(特に糸引き問題など)に影響する可能性があります。

一方、AMSは箱型でフィラメントを空気中の湿気から守りやすく、乾燥機能を持つタイプも増えているため、長時間プリントでも比較的安心して使用できます。

もう1点、フィラメントの自動ローディング機能がない点には不便さを感じます。

5つのノズルすべてに手作業でフィラメントをロードする必要があり、通常よりも長いチューブを通す作業は非常に手間がかかります。

AMSタイプが自動でフィラメントをロードしてくれる点と比較すると、その効率性は一目瞭然でしょう。

さらにもう1つ、フィラメントが切れた際に自動で別のスプールに切り替わるスプールジョイン機能も、使い勝手に改善の余地があります。

この機能は、フィラメントが装置脇のチューブに吸い込まれた時点で切り替わるため、ノズル先端までのフィラメントが無駄になってしまうことがあります。

4回のスプールジョインを行ったプリントでは、4本の中途半端なフィラメントが残ってしまうといった例もあり、最後までフィラメントを使い切ってくれるAMS系の自動リフィル機能と比較すると、物足りなさを感じるかもしれません。

対応材料に制限あり!エンクロージャーなし&CF系非対応

Original Prusa XLは幅広いフィラメントに対応していますが、標準状態では対応材料の種類に制限がある点に注意が必要です。

まず、Original Prusa XLのプリントエリアは開放されており、標準では周囲を覆う密閉構造(エンクロージャー)にはなっていません。

そのため、冷えると反りやすいABSやASA、PAといった材料は標準ではサポートされておらず、これらの材料を扱いたい場合には、オプションの公式エンクロージャーを別途追加購入する必要があります。

エンクロージャーはプリント環境を安定させ、隙間風や臭いを排除し、プリンターの静音性を高める効果も期待できるので、環境によっては導入を検討すると良いでしょう。

加えて、Original Prusa XLのノズルはオーソドックスな真鍮製。

摩耗性の高いカーボンファイバー(CF)やグラスファイバー(GF)系の材料には基本的に対応していません。

これらの材料を使用する場合は、別途対応するノズルへの交換が必要になる可能性があります。

Original Prusa XLのスペック一覧

| モデル名 | Original Prusa XL |

|---|---|

| 本体イメージ |  |

| メーカー | Prusa Research |

| 価格(サンステラ) | - |

| 価格(SK本舗) | - |

| 価格(Amazon) | - |

| 価格(海外ストア) | |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 700 x 720 x 900 |

| 本体重量[kg] | 33.7(5ヘッド) |

| 構造 | CoreXY |

| 密閉 | ×(オプション) |

| ヒートチャンバー | × |

| 組み立て | 組み立て済み /要組立(キット) |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 360 x 360 x 360 |

| 最大スピード[mm/s] | - |

| 推奨スピード[mm/s] | - |

| 最大加速度[mm/s²] | - |

| 最大押出流量[mm³/s] | - |

| 最大ノズル温度[℃] | 290 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 115 |

| 対応フィラメント | PLA、PETG、Flex、PVA、PC、PP、CPE、PVB |

| マルチカラー | ツールチェンジャー 最大5色 |

| 消費電力[W] | max. ave. 550 |

| ディスプレイ | タッチ・ノブ式 |

| Wi-Fi | ○ |

| 内部ストレージ[GB] | - |

| カメラ/リモートモニタリング | ×(オプション) |

| スライスソフト | PrusaSlicer |

| その他 | ツールチェンジャー(最大5ツールヘッド) 16分割加熱ヒートベッド |

| 出典 | 公式サイト |

まとめ:Original Prusa XLはどんな人におすすめ?

Prusa ResearchのOriginal Prusa XLは、最先端のツールチェンジャー技術を搭載した革新的な3Dプリンターです。

最大5つの独立したツールヘッドによる超高速&ほぼゴミゼロのマルチカラー・マルチマテリアルプリントは、従来のAMS方式では不可能だった、あるいは非現実的だった高度なプリントを可能にしてくれます。

さらに、PETGやPVAといったサポート専用材料の活用、柔軟なTPUフィラメントのマルチカラープリントも楽しめるため、より高度でユニークなプリント体験をできることは間違いありません。

とはいえ、やや複雑な初期設定や調整プロセスがあることから、全てのユーザーにおすすめできる……というよりは、

次世代マルチカラー・マルチマテリアルプリントを追求したい!

という3Dプリンター玄人ユーザーや、

初期設定や調整プロセスも、どんと来い!むしろやりたい!

という、各種設定も3Dプリントの楽しみの一部として捉えられる3Dプリンター愛好家におすすめできる1台かなと感じています。

また、Prusa Researchのプリンターは、継続的なアップグレードが提供されることも大きな特徴です。

新しいモデルが出るたびに買い替えるのではなく、既存のプリンターをソフトウェアとハードウェアの両面でアップグレードしていく文化があり、Original Prusa XLもその例外ではありません。

長期的な視点で3Dプリンターの進化を楽しみたい!

という、Original Prusa XLの“今”だけでなく、“未来”の3Dプリント技術の進化を共に体験したいと考えるユーザーにとっても、非常に魅力的な1台となるでしょう。

この記事を参考に、ぜひOriginal Prusa XLの導入を検討してみてくださいね!

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!