こんにちは、管理人のウノケンです。

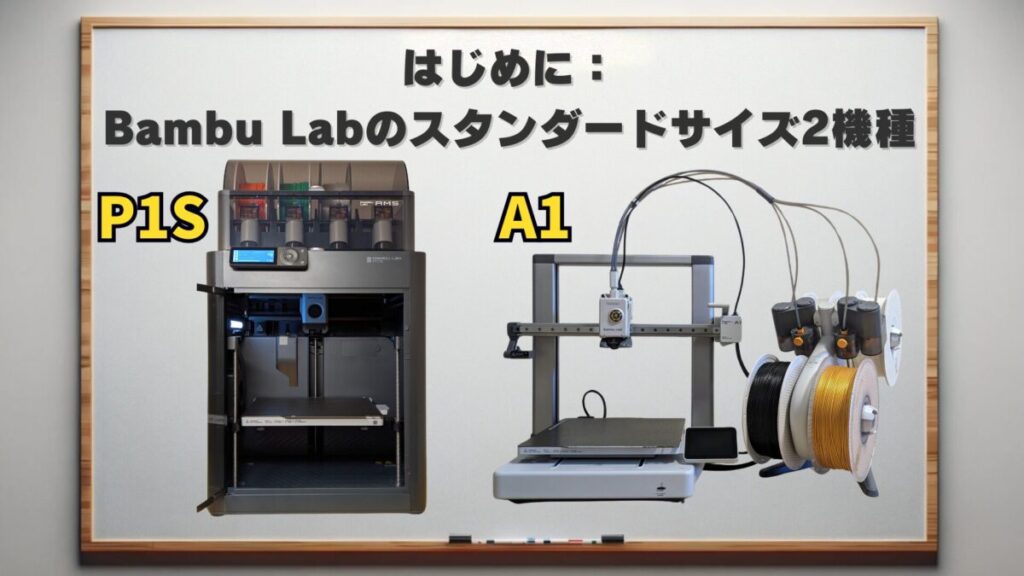

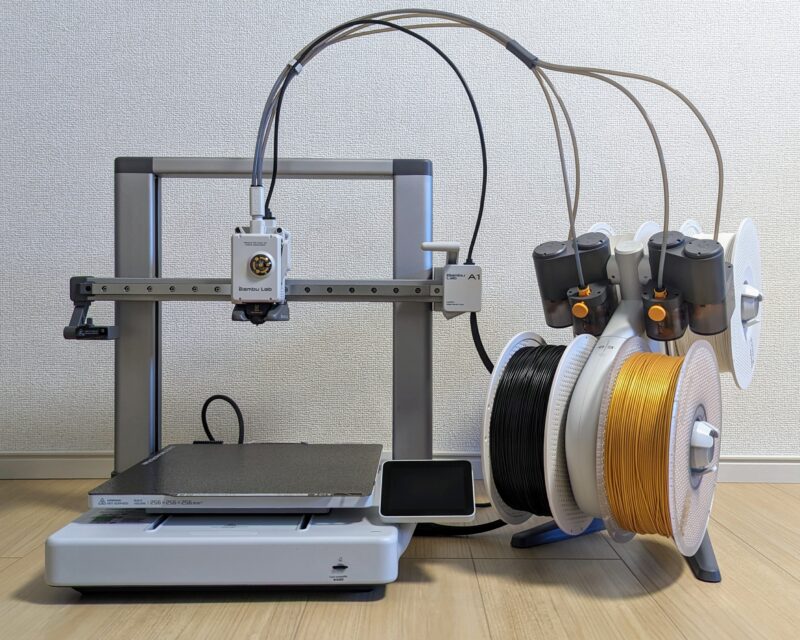

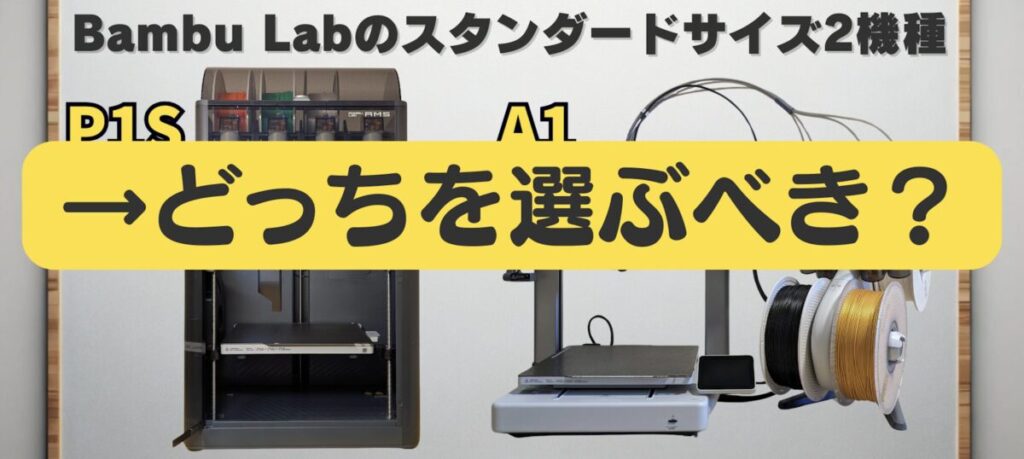

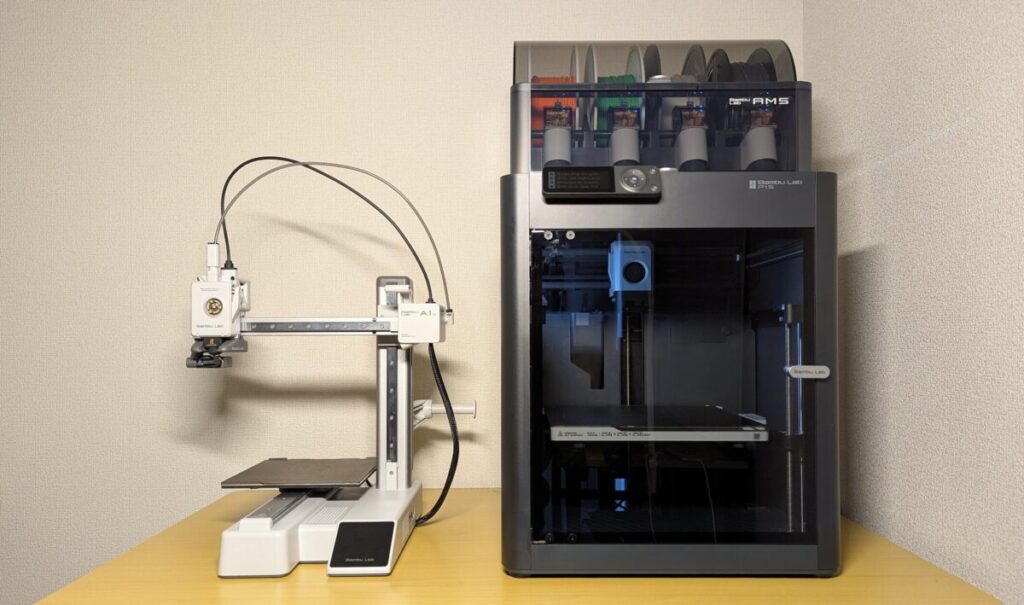

Bambu Labの大人気家庭用3Dプリンター「P1S」と「A1」。

どちらも最近よく名前を聞くけど、どんな違いがあるのかよくわからない。。。

と、どちらを選ぶべきか悩んでしまう方も多いはず。

本記事では、その2機種にどんな共通点・違いがあり、どちらが自分に合っているのかを両方を実際に使ってみた上で徹底比較します。

造形サイズや材料の違いをはじめ、価格やメンテナンス性などのポイントを網羅しているので、導入前のモヤモヤがスッキリ解決するはず。

最後にはおすすめの選び方もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

↓両方の機種を実際に使用した上で選択のポイントを解説↓

はじめに:P1SとA1の共通点をサクッと把握しよう

まずは両機種の共通項を押さえておくと、後の相違点がより明確になります。

両者ともBambu Labの3Dプリンターでありながら、意外と多くの機能やスペックを共有しているのです。

このセクションでは、初心者が見落としがちな「マルチカラー対応」や「造形サイズ」など、知っておくと失敗しにくいポイントを3つの観点から整理していきます。

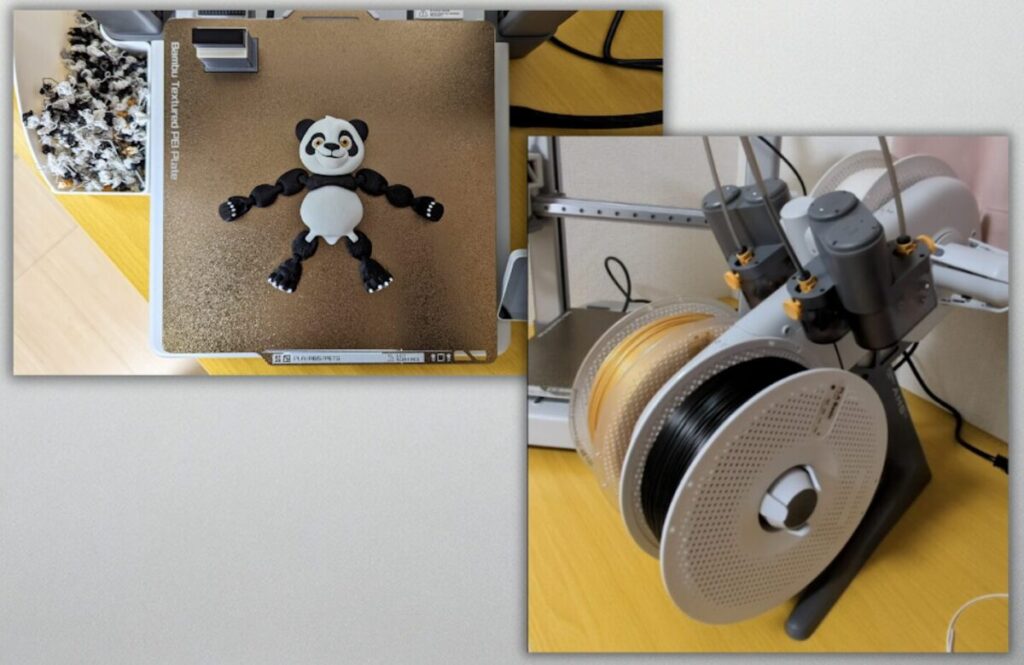

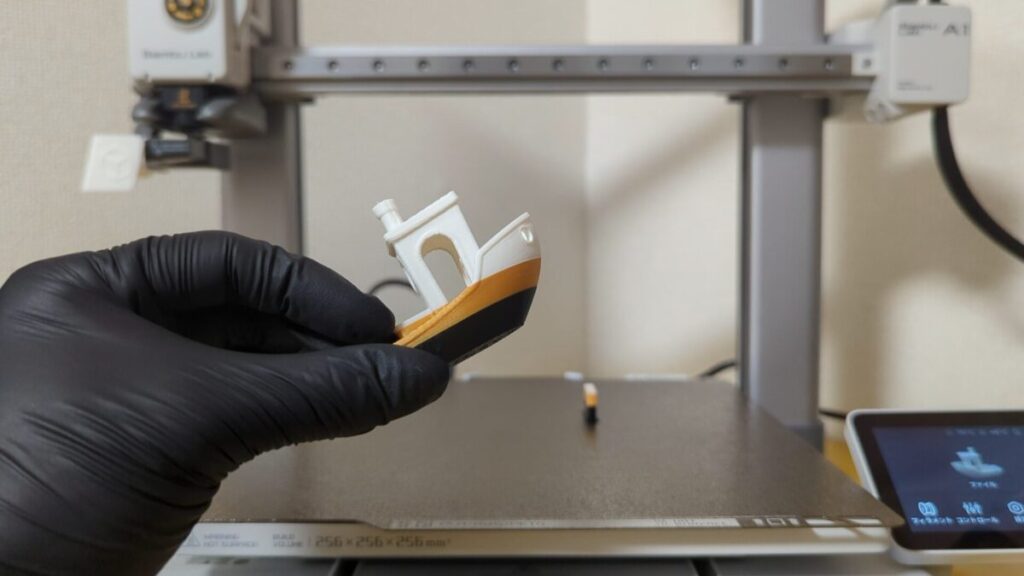

マルチカラー対応でクリエイティブに!

両機種ともマルチカラー造形を楽しめる点は大きな魅力。

Bambu Labでは「AMS」や「AMS lite」と呼ばれる外付けシステムを用意しており、これをプリンターに接続することで、最大4色のフィラメントを自動切り替えしながら1台のノズルでプリントが行えます。

今やマルチカラーは単なる装飾だけでなく、サポート材を別の色や素材でプリントする活用法も広がってきています。

たとえば、サポートを別種のフィラメント(PLAに対してPETG等)に設定することで除去作業をスムーズにすることが可能です。

あるいは水溶性のサポート材を組み合わせて、複雑な内部形状のモデルを作りやすくするなど、用途はさまざま。

また、デコラティブなフィギュアやカラフルな雑貨など、多色を活かす造形アイデアも無限大です。

いつか多色造形にも挑戦したい...!

と思っていた方にとっては、どちらもその有力候補となるでしょう。

AMSとAMS Liteの違いや拡張性については後述しますが、どちらのプリンターでも導入自体はスムーズに行えるよう設計されているので安心です。

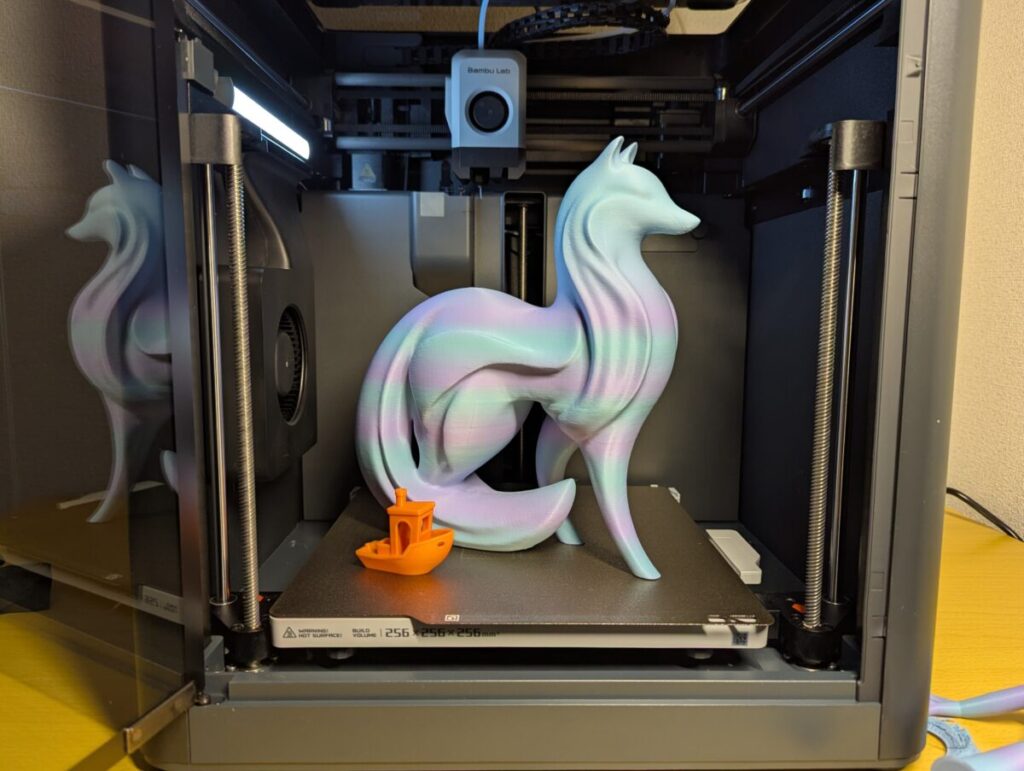

最大造形サイズは幅・奥行き・高さが256mm!

P1SとA1の共通点として見逃せないのが、幅・奥行き・高さいずれも256mmという造形領域です。

これは家庭用3Dプリンターの中でも標準的〜中型クラスで、「A1 mini」等の小型機(180×180×180mm)や従来的な「Ender-3」サイズ(220×220×250mm程度)より余裕があります。

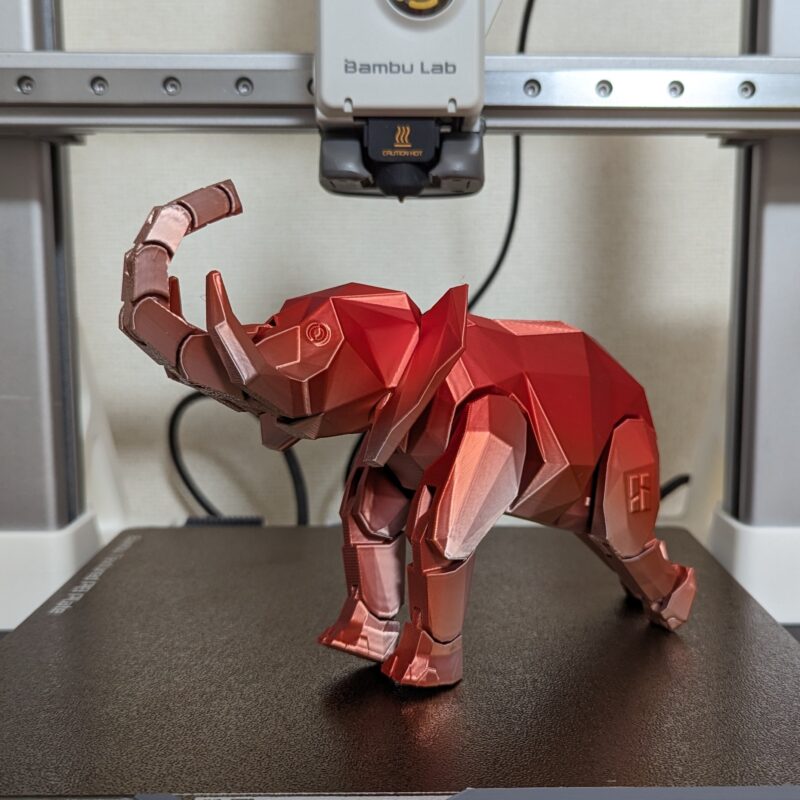

たとえば、コスプレ用パーツや比較的大型のフィギュアを一気にプリントできるなど、造形の自由度が高まるのが魅力でしょう。

たくさんの小物を同時に並べて出力することで、色を切り替えるパージ回数が同じであれば効率よくマルチカラーを活かせるのもポイント。同じデザインのフィギュアを複数個生産する際や、パーツを量産する際にも有利です。

両機種とも、この256mmという広々とした造形エリアを活かすため、プリントスピード面にもしっかり配慮されているのが強み。

大物を出力するときも、高速かつ安定した仕上がりを目指せる構造がベースになっているので、「大は小を兼ねる」感覚で導入すると便利です。

最大500mm/sの高速プリント

もう1つの共通項は、Bambu Labならではの“高速造形”性能。

公式スペックで500mm/sという数値が掲げられ、従来の家庭用プリンターに比べて圧倒的なスピードが出せるようになっています。実際、3DBenchyなどの小型モデルなら20分前後で完成させる例もあり、

「スピードは正義!」

と感じるユーザーには嬉しい設計といえるでしょう。

もちろん、理論値通り500mm/sを常時維持するのは難しい面もあり、実運用では加速度・ジャーク・スライス設定などが仕上がりに大きく影響します。

とはいえ、「多色かつ大きなモデルを作るのに何十時間もかかる」状態からはかなり解放されるはずです。

また、後述するように、CoreXY構造(P1S)とベッドスリンガー構造(A1)では高加速度時の安定性に差が出るため、仕上がりが同じクオリティになるとは限らない点は注意が必要。

それでも、ベースラインとして500mm/sまで設定できるというのは、同価格帯の他社プリンターと比較してもかなり高水準。

高速造形が得意なブランドというイメージを踏襲しており、単色・多色いずれの場合でも生産性を高めやすいメリットがあるでしょう。

特にマルチカラープリントや大量出力が多いユーザーにとっては、この高速性が時間とフィラメントコストを最適化する大きな鍵になるはずです。

\実機レビュー記事でも詳しく解説しています/

P1SとA1の違いはどこにあるのか?【スペック・価格】

同じ256mm造形サイズでマルチカラー&高速対応とはいえ、「P1S」と「A1」には構造や素材対応の幅、価格帯などで大きな差が存在します。

ここではスペックシートにはっきりと現れる違いはもちろん、画像や実運用経験を交えて分かりやすく整理。

自分の用途に合わせて“どこがキモになるのか”を押さえておきましょう。

Bambu Lab P1SとA1のスペック&価格比較

まずはスペック一覧表で、両者の違いを網羅的にチェックしてみましょう。

| モデル名 | P1S | A1 |

|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |

| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab |

| 価格(サンステラ) | ¥119,000 (2026-01-29 16:09 時点) | ¥54,800 (2026-01-29 06:10 時点) |

| 価格(SK本舗) | - | |

| 価格(Amazon) | - | ¥55,600 (2026-01-29 10:29 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥69,000 (2026-01-29 16:09 時点) | ¥54,800 (2026-01-29 06:10 時点) |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 389 x 389 x 458 | 385 x 410 x 430 |

| 本体重量[kg] | 12.95 | 8.3 |

| 構造 | CoreXY | ベッドスリンガー |

| 密閉 | ○ | × |

| ヒートチャンバー | × | × |

| 組み立て | 組み立て済み | 半組み立て済 |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 |

| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 |

| 推奨スピード[mm/s] | - | - |

| 最大加速度[mm/s²] | 20000 | 10000 |

| 最大押出流量[mm³/s] | 32 | 28 |

| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 100 |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA, PETG, TPU, PVA |

| マルチカラー | × | × |

| 消費電力[W] | 350 | 350 |

| ディスプレイ | ボタン式 | タッチ式 |

| Wi-Fi | ○ | ○ |

| 内部ストレージ[GB] | × | × |

| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ |

| スライスソフト | Bambu Studio | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |

| その他 | 活性炭フィルタ搭載 | |

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト |

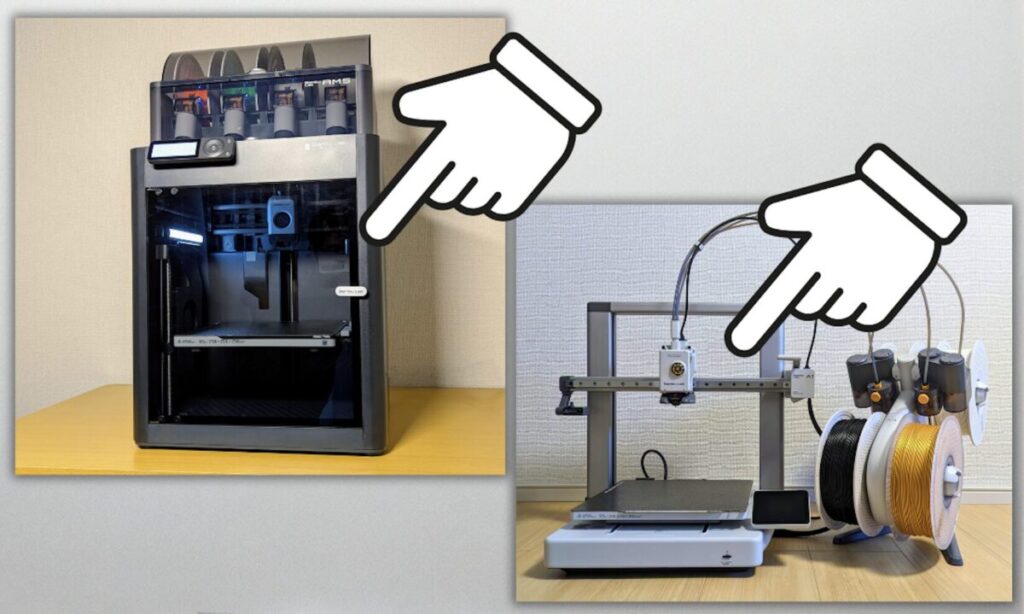

CoreXY vs. ベッドスリンガーの構造

両者の違いを把握するうえで最も注目すべきは、P1SがCoreXY構造を採用しているのに対し、A1はベッドスリンガー構造を採用している点です。

CoreXYでは、ノズルがXY平面を自在に移動し、Z軸方向にビルドプレートが上下します。

一方、ベッドスリンガーの場合はノズルが左右に、ヒートベッドが前後に動く仕組みです。

CoreXYのメリットは、造形物が大きくなるにつれてベッドが重くなっても、大きな質量を前後に動かす必要がないこと。高速かつ安定したプリントを維持しやすい構造として知られています。加速度を高めてもブレが少ないため、高速造形時でも高い品質を実現してくれます。

また、P1Sはエンクロージャー(密閉構造)も兼ね備えており、ABSなどの冷却しすぎが禁物な材料でも扱いやすいのが強みです。

逆にA1のベッドスリンガーは、コストダウンが容易で構造がシンプルなため、製品価格に反映しやすいのが特徴。

一方で、前後に動くベッド上のプリント品が大きいほど高速化での振動やブレが増えやすいというデメリットも。

加えて、A1にはエンクロージャーが存在せず、造形エリアは開放されています。造形エリアが保温されないため、反りやすい材料の扱いは難しく、使用するのはPLAやPETGという基本材料が中心となるでしょう。

実際、PLA中心であまり難しいフィラメントを扱わないなら、この構造でも十分事足りるでしょう。

A1は上位シリーズに比べると価格を抑えつつ、高速プリントの“お手軽感”を残している点が人気の要因でもあります。

要するに、

となるわけです。

どちらが優れているというより、ユーザーが「高速でABSも活かしたい」のか「シンプルにPLAやPETGを扱う中心なのか」によって選ぶと失敗しにくいでしょう。

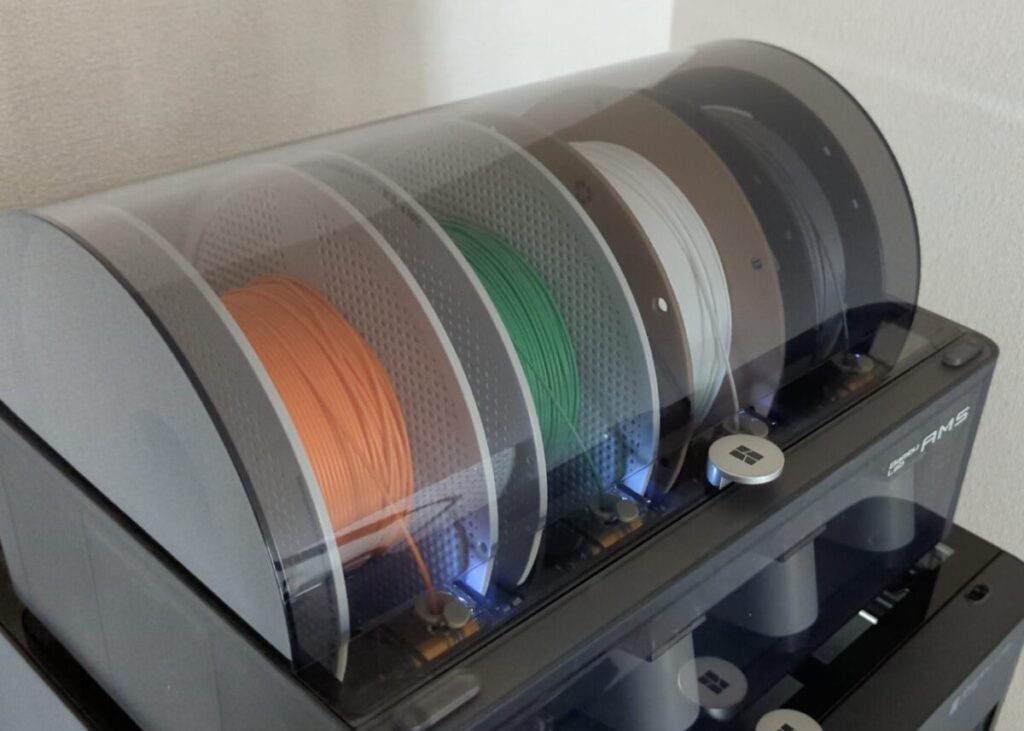

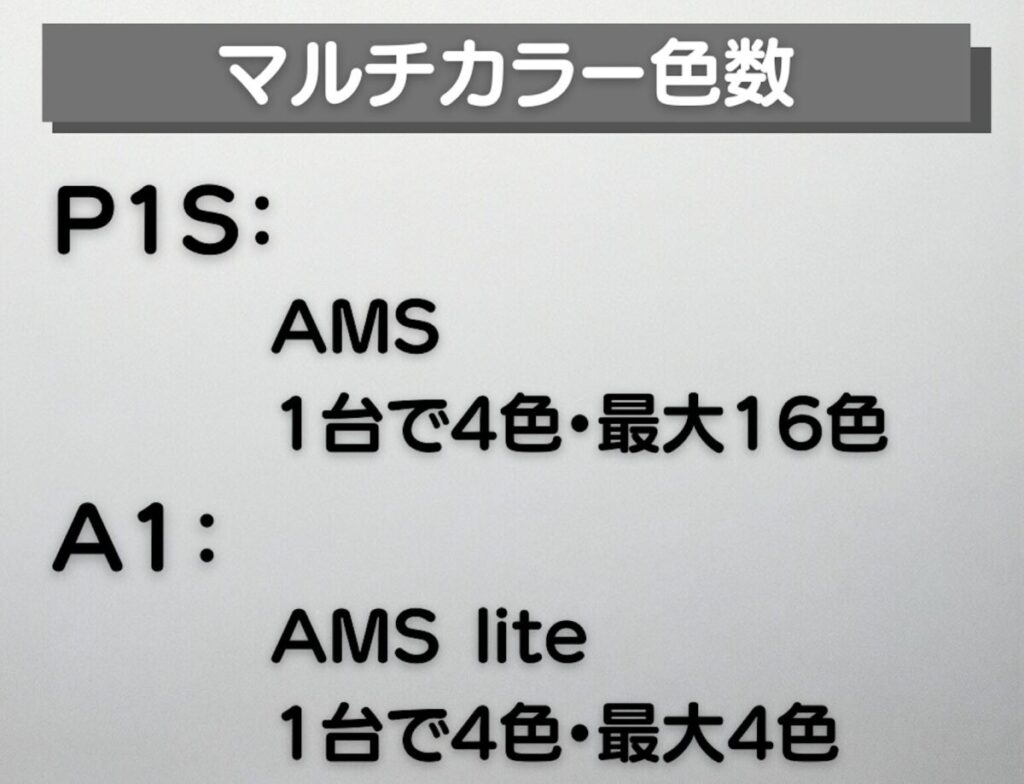

価格と拡張性:マルチカラー装置にも違いが

次に見逃せないのが、価格帯と拡張性です。

単体価格でもP1Sは約10万円、A1は5〜6万円台。

そこにマルチカラー装置が付属した「Combo」の場合、それぞれさらに数万円上乗せされます。

具体的には、P1S Comboで12〜14万円程度、A1 Comboで7〜8万円程度が1つの目安(セールなどにより変動)。

この差はどちらを選ぶかの重要な決め手のひとつになるでしょう。

また、マルチカラーシステム自体にも性能差があります。

P1SのComboセットで使われるのは「AMS」で、最大4台まで連結して16色のフィラメントを同時に扱える拡張性があります。対してA1 Comboでは「AMS Lite」が標準となり、4色までの単独運用のみ。

湿度管理面でもAMSがスプールを密閉できるのに対し、AMS Liteは剥き出しに近いスタイルのため、フィラメントによっては吸湿が気になる場合も。

つまり、マルチカラーを本格的に突き詰めるならAMSを使用できるP1Sが最適な選択となるでしょう。大量生産や特殊素材との組み合わせも想定するなら、複数台AMSを連結できるのは大きな魅力です。

一方、「最初は4色だけ試せればいい」「費用をなるべく抑えたい」という方には、AMS liteを併用するA1 Comboがコスパの面で魅力的です。

フィラメント管理に少し手間がかかりますが、PLAメインの使い方なら大きな問題にはならないでしょう。

価格重視でA1を選ぶのか、拡張性や本格的な多色造形を見据えてP1Sを選ぶのかは、3Dプリンターをどの程度本格運用したいかにも左右されます。

将来的に8〜16色もの多色造形を本気でやりたいと思うなら、多少高額でもP1S+AMSが有力。

一方、「まずはカラフルなPLA造形を楽しみたい」というライトユーザーなら、低コストのA1 Comboで十分満足できるでしょう。

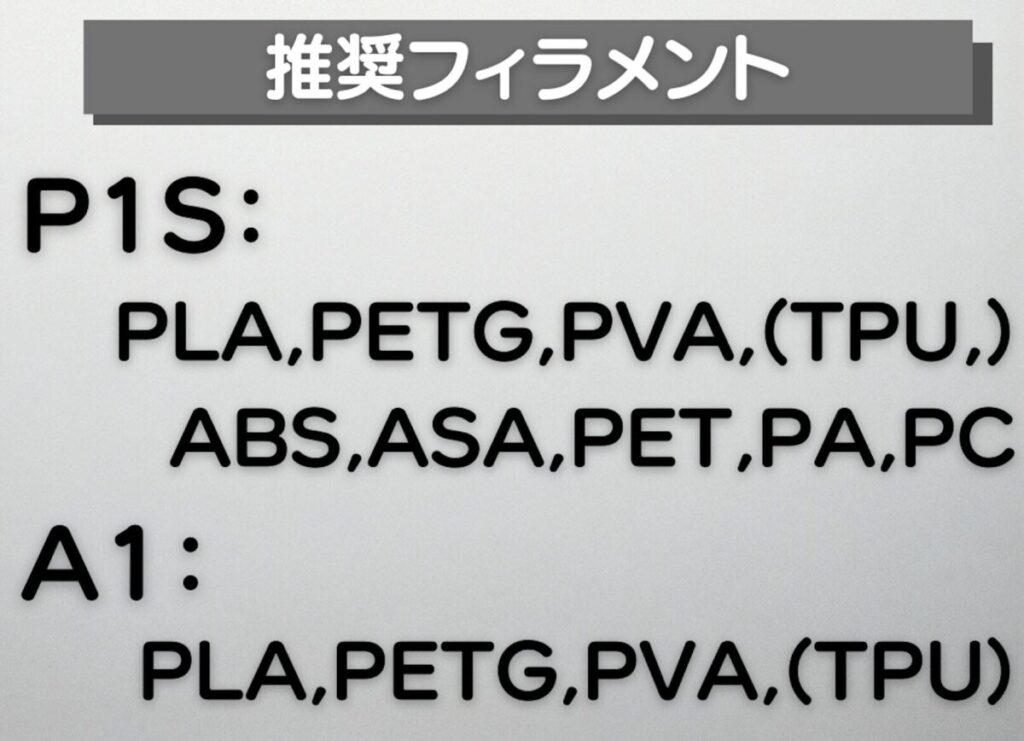

取り扱い素材の違い

最後に、素材対応の幅について比較してみましょう。

P1Sはプリント領域が密閉されたタイプで、内部を適度に保温できる設計になっています。そのためABSやASA、さらには機能性フィラメント(耐熱性が高いもの、ナイロン系など)への対応が容易で、反りを起こしにくいのがメリット。

一方のA1はオープンフレームでベッドスリンガー式ということもあり、PLA・PETGなど基本的な素材は問題なく扱えるものの、ABS系は扱いが難しいです。

具体的には、ABSやASAは冷えると反りやすく、また、有害なガスが発生することもあるため、エンクロージャーによる保温と排気が必要です。

P1Sにはファンやフィルターが設置され、気密性も比較的高い構造ゆえに「ABSをメインで使いたい」「耐久性のあるパーツを作りたい」場面に強いわけです。

もちろん、P1Sが絶対に完璧というわけではなく、チャンバー加熱機能付きの産業レベル3Dプリンターに比べれば条件は厳しいかもしれませんが、オープンタイプのA1よりは遥かに上。

まとめると、

という切り分けが可能です。

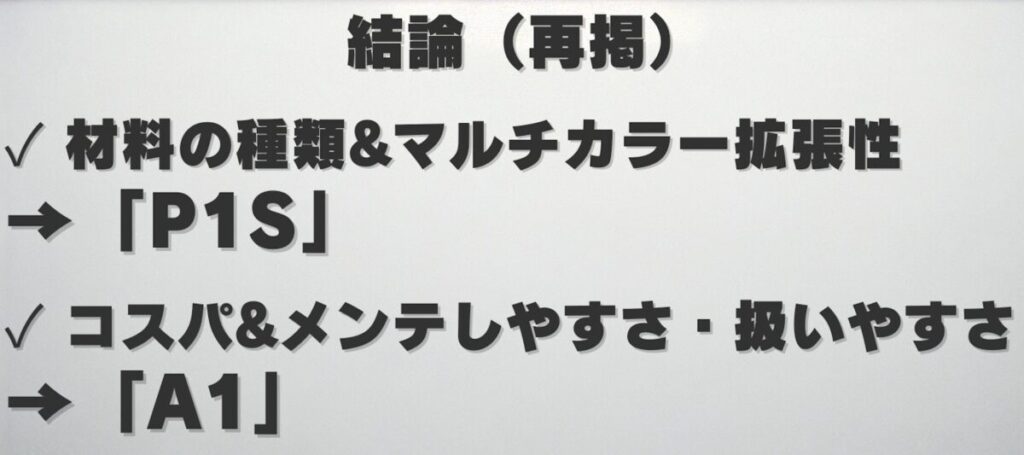

結論:どっちを選ぶべき?ケース別おすすめ

いろいろ比べてみた結果、「P1Sは高機能で高価格」「A1は低価格で扱いやすい」と、大雑把に言ってしまえばそうなるかもしれません。

しかし、もう少し細かく“どんなケースでどちらが合うのか”を考えることで、より納得の選択ができるでしょう。

ここでは、想定されるシチュエーション別におすすめを提示します。

ABSも含めて幅広く印刷したい→P1S

もしユーザーのニーズが

という方向にあるのであれば、P1Sがオススメです。

ここまで紹介してきたように、エンクロージャー設計による保温効果と活性炭フィルターを備え、高速で造形しても振動が少ないCoreXY構造が、その主な理由になります。

また、AMSを拡張できる利点もあり、将来的に2台や3台のAMSを追加して最大16色の多色造形にステップアップしたい方にも向いているでしょう。

もちろん価格は高めですが、それだけの価値を十分感じられるでしょう。

ノズル交換がやや面倒、インターフェースがモノクロボタン式などデメリットもあるものの、総合的に見るとハイレベルな3Dプリント体験を可能にしてくれる機種です。

強度や耐熱性の求められるパーツを自宅でプリントしたいという方にも、P1Sのスペックは大いに活かせます。

予算を出せるかどうかが最大のポイントになりますが、後々ABSのプリントを試したいとか、大型モデルを高速で量産したいなど、拡張性の高さを求める人にはP1Sが無難。

一度買ってしまえば、追加アクセサリやアップグレードを通じて、長い期間使い込める可能性が高いでしょう。

「やりたいことが明確な中・上級者」「本格的に3Dプリントの世界へ踏み込みたい」という方にとって、妥協のない選択になるはずです。

初心者&コスパ重視→A1

逆に

という方にはA1がぴったりと言えます。

価格がP1Sより数万円安く、さらにAMS Liteで4色までは多色造形が楽しめるため、ライトユーザーや初心者には十分な性能を発揮するでしょう。

構造がオープンフレームでベッドスリンガー式とはいえ、ヒートベッドは最大100℃まで対応しており、PLA・PETG・TPUなどの主要素材は問題なく扱えます。

大物出力や高速造形においてはP1Sほどの安定感は期待できないかもしれませんが、「大抵の家庭用プリント事情なら不満なくこなせる」絶妙なバランスがA1の魅力です。

また、カラータッチパネルが採用されていて操作しやすい点、ノズル交換が工具不要で短時間で済む点など、メンテナンス面でもアドバンテージがあります。

初めての3Dプリンターで不安が多い方には、“扱いのラクさ”がものを言うでしょう。

クローズド環境が必要なABSや高機能フィラメントは(実質的には)諦めざるを得ませんが、ホビーや装飾品、簡単な試作を作るならコスパ抜群です。

「もっといろいろなフィラメントを試したくなったら、その時点でP1Sに買い替えればいい」

と割り切るのも一案。

最初から高額機種を買ってハードルが上がるより、A1で3Dプリントに慣れてからステップアップする選択をするユーザーも多いようです。

Comboは必要か?後からの追加でもOK?

マルチカラーに興味があってP1SかA1のどちらかを導入するとき、

最初からCombo(本体+AMS or AMS Lite)をセットで買うべきか?

それとも後から追加でもいいのか?

という疑問が湧くかもしれません。

結論として、どちらの機種も後から追加購入しても問題なくセットアップできます。

Comboを買うメリットとしては、最初から多色造形に挑戦できるのはもちろん、単品購入より少し割安になる点が挙げられます。

後から追加する場合は、「最初は単色で十分かも」「予算が厳しいので後日マルチカラーを試してみたい」というスタンスで導入すると、より気軽に始められるのが利点。

いずれにせよ、P1SとA1をどのような用途で使いたいのか?自分のプリントスタイルに合わせて賢く選ぶことが大切です。

まとめ:本格派向けのP1Sとコスパ・扱いやすさのA1

最後にもう一度、今回実施してきた「実機比較」全体のポイントをおさらいしておきましょう。

256mmの造形サイズにマルチカラー対応、最大500mm/sの高速スペックなど、多くの共通機能を備えたP1SとA1ですが、エンクロージャー付きCoreXY構造のP1Sか、オープンフレームのベッドスリンガー型A1かという点で、大きく用途が分かれることを確認してきました。

それぞれの特性をしっかり把握した上で、ご自身に最適な機種を選択してみてください。

CoreXY&エンクロージャーで本気のプリントを楽しむ「P1S」

P1Sは、ABSやASAといった反りやすい素材にも配慮したエンクロージャーと、高加速度・高安定を期待できるCoreXY構造を採用しているため、本格的な3Dプリント用途にぴったり。

拡張性の高いAMSを複数台連結すれば最大16色のマルチカラー造形も視野に入り、大量かつ多彩な素材でのプリントが可能になります。

もちろん価格は高めですが、その分“何でもできる”環境を手に入れられるのが魅力。

ノズル交換やモノクロボタン式UIなど、扱いにくい部分もあるものの、総合性能ではハイレベルです。

高速造形かつABSも使用したい、あるいはより多色のプリントを試したいという方はP1Sを選ぶのが無難でしょう。

一度に大きめのパーツを高速でプリントするスタイルや、高機能材料を活かしたプロトタイプ制作など、本格的に3Dプリントの可能性を探求したい人向けの一台といえます。

ライトユーザーに嬉しい価格&メンテナンス性「A1」

一方、A1はオープンフレームによるシンプルなベッドスリンガー構造と、カラータッチパネルによる直感的な操作が特徴。

ノズル交換が工具不要で済むなど、初心者にとってもハードルが低く、Comboでも10万円以下の価格で購入することが可能です。

PLAやPETGなどの標準フィラメントをメインに扱うのであれば、まずA1で必要十分な性能を確保できます。

マルチカラーも4色までしか扱えない「AMS lite」を使うことになるとはいえ、趣味で色分けフィギュアや雑貨を作るなら過不足はないはず。

強度や耐熱性が要求されるプロ向け素材は難しいですが、家庭やホビー向けの定番フィラメントで作品を作りたいなら、メンテナンスが楽なA1に軍配が上がる場面は多いでしょう。

「最初の1台」にもぴったりで、万が一レベルアップしたくなったらP1Sへ買い替えるという選択肢もアリですね。

最終判断と将来の拡張性

本格的にABSを含む多素材造形や16色マルチカラーを狙うならP1S。

予算を抑えつつPLA中心で十分ならA1。

大きな方針はこうした区分で考えると決めやすいですが、実際には細かい要因も絡むため、最終判断は以下の点を再チェックしてみてください。

- どんな材料を使いたいか?

- ABSや高機能フィラメントが必要ならP1S一択に近い。

- PLAとPETGメインならA1でも問題なし。

- マルチカラー拡張性をどこまで望むか?

- 将来16色に拡大したいならP1S&AMS。

- 4色までで満足ならA1&AMS Lite。

- 予算やメンテナンス性はどの程度重視するか?

- 10万円台前半の予算を確保でき、一定のメンテナンスにも自分で対応できるならP1S。

- 低コストで始めたい&ツールレス交換など扱いやすさ優先ならA1。

こうしてまとめると、初心者やライトユーザー向けのA1、プロ志向や多素材対応のP1Sという棲み分けが見えてきます。

将来ABSで大物をガンガン作りたい可能性があるなら、最初からP1Sを選ぶのも一案。

一方、まずはPLAフィギュアや実用小物をサクッと多色で試してみたいだけなら、A1で十分満足できそうです。

Comboの要不要も含めて、購入前に「自分が3Dプリンターで何をしたいか?」を明確にした上で、導入を検討してみてください。