こんにちは、管理人のウノケンです。

Bambu Labの大人気家庭用3Dプリンター「A1」&「A1 mini」。

似通った機種のように見えて、どちらを選ぶべきか悩んでしまう方も多いはず。

本記事では、その2機種にどんな違いがあり、どちらが自分に合っているのかを両方を実際に使ってみた上で徹底比較します。

予算・置き場所・造形精度・マルチカラーの有無など、様々な視点からチェックしていくので、購入前の不安をスッキリ解消しましょう。

↓両方の機種を実際に使用した上で選択のポイントを解説↓

はじめに:A1とA1 miniの共通点をサクッと把握しよう

ここでは、まず両機種の共通項を把握しておくことで、選択時の迷いを減らしていきます。

細かいスペックや使い勝手の違いに進む前に、両者に共通する特徴を理解しておきましょう。

マルチカラー対応3Dプリンター

両機種とも、マルチカラー3Dプリントが可能なFDMプリンターとして設計されている点は大きな共通項です。

別売りの「AMS lite」を使えば、4色までのフィラメント切り替えが自動で行われ、単色では表現できないカラフルなパーツやフィギュアが手軽に作れます。

Bambu Labの高性能スライスソフト「Bambu Studio」やスマホアプリ「Bambu Handy」と連携することで、外出先からのモニタリングや設定変更も可能です。

造形エリアが開放されたベッドスリンガー構造

また、構造面は「ベッドスリンガー」というタイプで、ヒートベッドが前後方向に動く形式なのも共通です。

たとえば、上位機種の「X1 Carbon」「P1S」などはCoreXY構造や密閉チャンバーを備えています。

一方、本機種は価格を抑えるためにオープンフレーム+ベッドスリンガーを選択し、家庭向けに気軽に導入できる設計となっています。

その分、熱がこもりにくくABSなどの高温素材はやや苦手ですが、PLAやPETGなら問題なく使えるでしょう。

スピード面も、製品ページでは500mm/s・加速度10000mm/s²と高い数値が記載されており、Bambu Labらしい“高速造形”へのこだわりが感じられます。

ただし、これは理論値であり、実際のプリント品質は造形条件や素材によって左右されることは覚えておきましょう。

ノズル最高温度は300℃で、モニタリングカメラ搭載、タイムラプス撮影対応など、基本機能はほぼ共通というイメージで捉えると良いでしょう。

\実機レビュー記事でも詳しく解説しています/

A1とA1 miniの違いはどこにあるのか?【スペック・価格】

記事冒頭でざっくり把握した共通点に対し、ここからは両機種のスペックと価格の違いを中心に見ていきます。

設置スペースやフィラメント選択の幅にも影響する大きさの差、そして初心者に優しいかどうかを左右するベッド温度や組み立て難易度など、実際に導入した後の使い勝手を決める要素をチェックしていきましょう。

Bambu Lab A1とA1 miniのスペック&価格比較

まずはスペック一覧表で、両者の違いを網羅的にチェックしてみましょう。

| モデル名 | A1 | A1 mini |

|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |

| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab |

| 価格(サンステラ) | ¥54,800 (2026-02-10 00:27 時点) | ¥29,800 (2026-02-10 06:43 時点) |

| 価格(SK本舗) | - | - |

| 価格(Amazon) | ¥73,000 (2026/02/10 04:13 時点) | ¥39,800 (2026/02/10 02:30 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥54,800 (2026-02-10 00:27 時点) | ¥29,800 (2026-02-10 06:43 時点) |

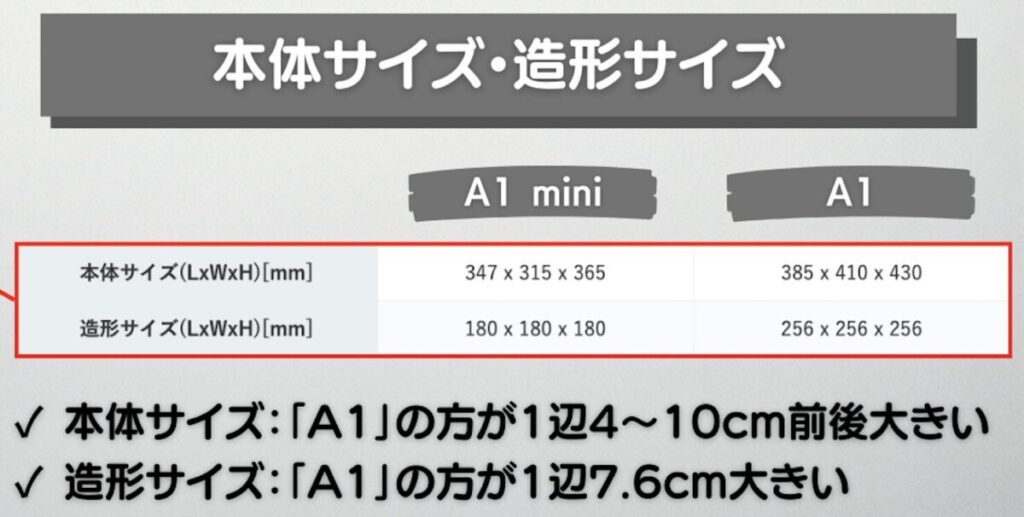

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 385 x 410 x 430 | 347 x 315 x 365 |

| 本体重量[kg] | 8.3 | 5.5 |

| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー |

| 密閉 | × | × |

| ヒートチャンバー | × | × |

| 組み立て | 半組み立て済 | 組み立て済み |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 | 180 x 180 x 180 |

| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 |

| 推奨スピード[mm/s] | - | - |

| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 10000 |

| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 28 |

| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 80 |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA |

| マルチカラー | × | × |

| 消費電力[W] | 350 | 150 |

| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 |

| Wi-Fi | ○ | ○ |

| 内部ストレージ[GB] | × | × |

| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ |

| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |

| その他 | ||

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト |

価格&組み立て難易度の違い

先に目につくのは価格差でしょう。

一般的に、A1 miniはセール時に2万円台後半〜3万円台前半で購入できるケースも多く、家庭用3Dプリンターとしては非常にお得感があります。

一方、A1はポイント還元やクーポンを含めても5〜6万円ほどと、倍近い出費になる場合があるため、導入ハードルがやや高め。その分、造形サイズや拡張性が上がるため、どこを重視するかがポイントです。

さらに、組み立て難易度でも違いがあります。

A1 miniはほぼ組み立て済みで届き、数か所のパーツを取り付けるだけでセットアップが完了。

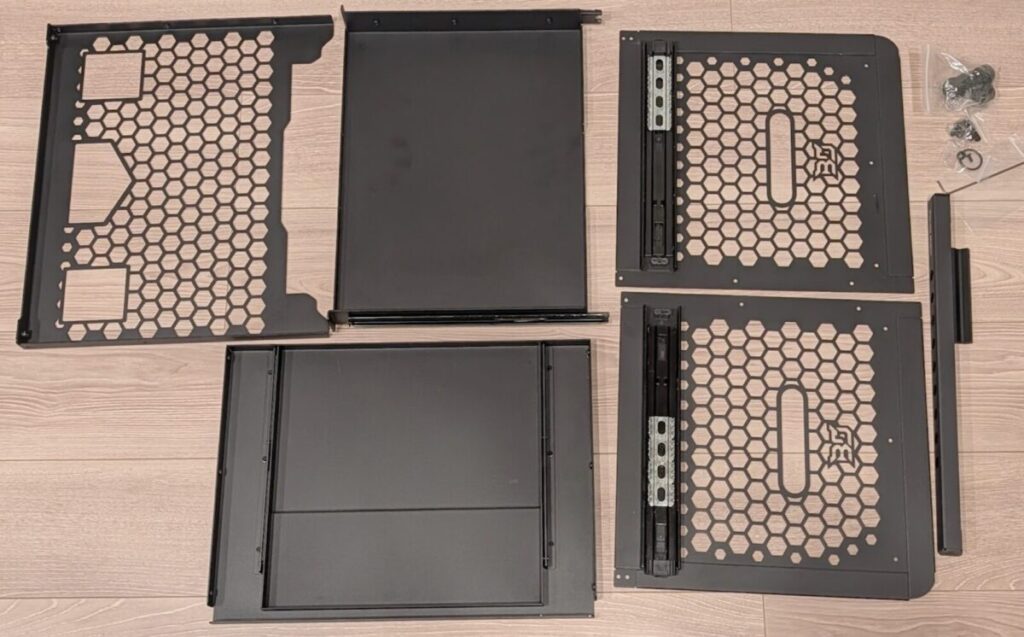

一方、A1はフレームやガントリーをユーザーがある程度組み立てる必要があります。

部品数はそれなりに多いため、初心者が戸惑うシーンもあるかもしれません。

動画マニュアルや公式ガイドに沿って作業すれば大抵は問題なく完成しますが、セットアップに30分〜1時間は見ておいたほうが無難でしょう。

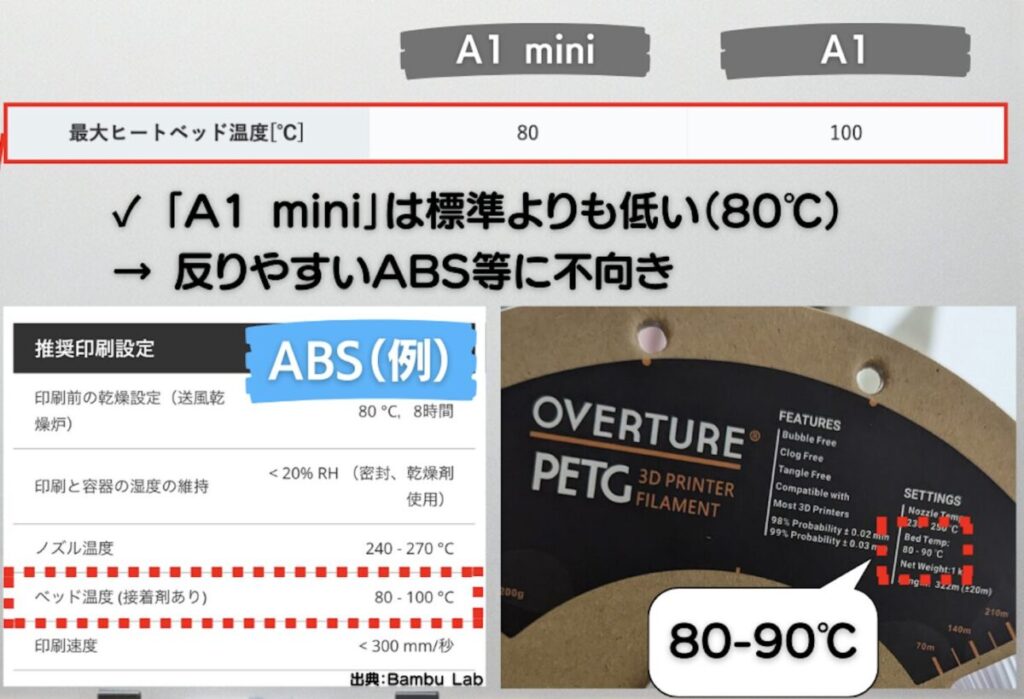

造形サイズとベッド温度:素材選択に影響大

この2機種を選ぶうえで一番大きな違いが、造形サイズとベッド最高温度です。

A1 miniは180×180×180mmという比較的コンパクトな造形範囲で、本体サイズも小型軽量。

そのかわりヒートベッドの最高温度が80℃に制限されており、ABSや一部のPETGで推奨される90〜100℃には届かず、素材が限られてしまう可能性があります。

一方のA1は256×256×256mmと、一辺が7.6cm以上大きく確保されているだけでなく、ヒートベッドが最大100℃に対応。

ABSの使用は完全密閉型ほど適切とは言いがたいですが、特定の手法(糊付けやカバーなど)を用いれば一応プリントが視野に入ります。

より幅広いフィラメントを使いたい、あるいは大判パーツを一度に造形したいならA1を選ぶのが無難というわけです。

当然、本体サイズや重量も関係しており、A1 miniは5.5kg、A1は8.3kgで1.5倍近い開きがあります。

大型で安定感があるほど高速プリント時にブレにくいのはメリットですが、狭い設置場所での運用を考えるなら小型のA1 miniのほうが扱いやすいでしょう。

「フィラメントはPLAメインでOK」「設置スペースが限られている」という方なら、A1 miniが圧倒的にオススメということになります。

実際に使ってみて:高速プリントやマルチカラー性能に差は?

続いて、スペックだけでは見えない、実際に使ってみてわかった違いにも注目です。

高速設定にしたときの出力品質やマルチカラー時の安定度などを、実際に両機種を運用した視点から紹介していきます。

特にA1 miniの「カンチレバー型Z軸」が高速造形にどう影響するのかは、多くの方が気になるポイントではないでしょうか?

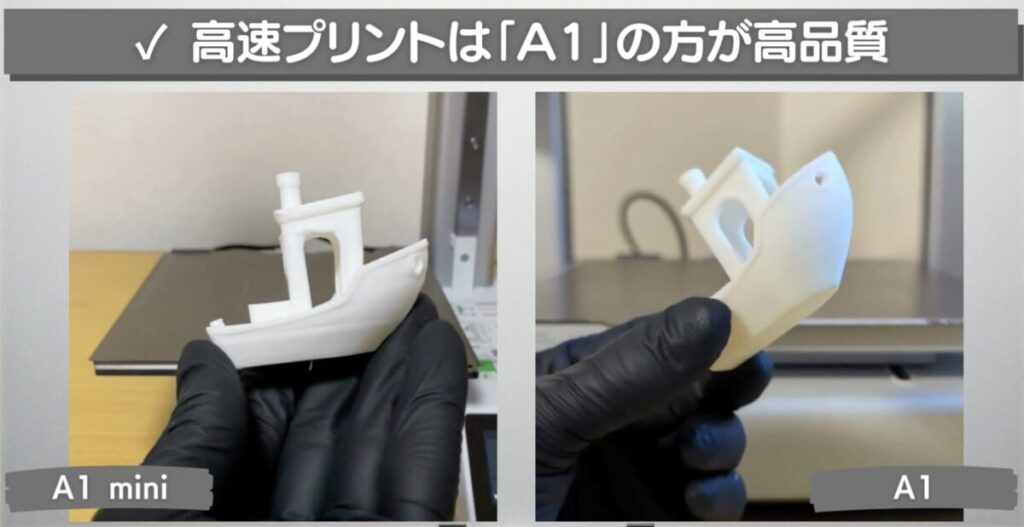

高速プリント時の品質:A1 miniはやや苦手?

Bambu Labの3Dプリンターといえば“高速造形”が売りのひとつですが、A1とA1 miniを同等の高速プロファイル(外壁400〜500mm/sなど)で動かしたところ、A1側は比較的綺麗に仕上がるのに対して、A1 miniでは波打ちや積層痕が目立つケースがありました。

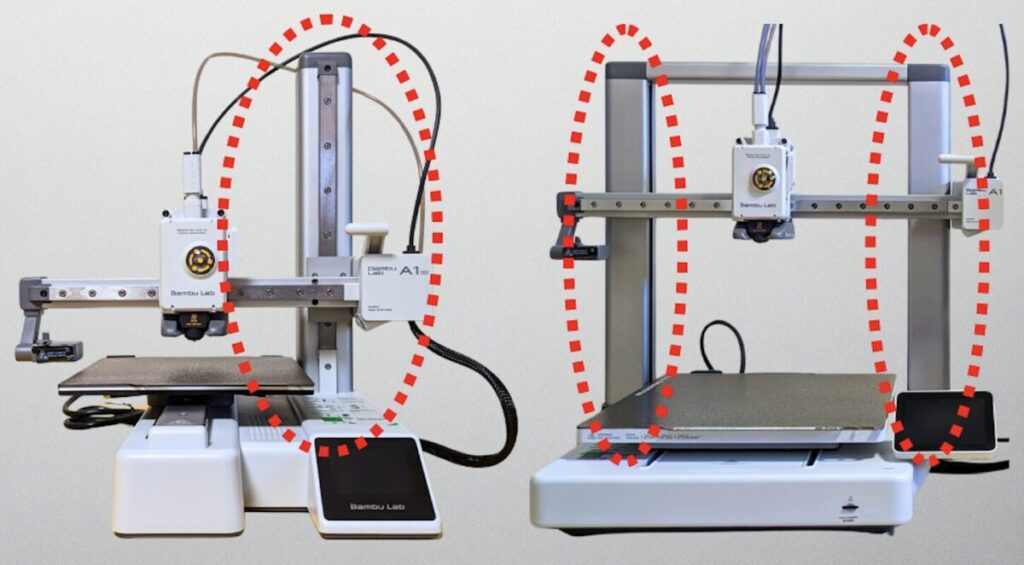

原因のひとつとして挙げられるのが、A1 miniのシングルZ軸(カンチレバー構造)。

片側だけでガントリーを支えるため、激しい加減速で振動が増幅されやすいのです。

もちろん、速度を落とせばA1 miniでも十分に綺麗な仕上がりを得られますし、ベッドサイズが小さい分、移動量も少なくなるのでそこまで大きな問題ではない場面も多いでしょう。

ただ、せっかくBambu Lab製を選んだのに“最高速”を活かせないとなると、ややもったいないかもしれません。

一方、A1は両サイドにZ軸を持ち、フレームが重く安定しているため、加速度を高めてもブレが少なく、高速プリントの恩恵を受けやすい印象でした。

高速化は何より時間短縮に貢献するので、連続して大量のパーツを作りたい人や量産を視野に入れているユーザーには、A1のほうが明らかにメリットが大きいでしょう。

逆に言えば、初心者が趣味レベルで小型パーツをPLAで作る程度なら、A1 miniで十分満足できるはず。

そこで得られたコスパや組み立てやすさ、設置のしやすさがトレードオフになる形です。

マルチカラーでの運用:AMS liteの配置

両機種とも別売りの「AMS lite」を導入したり、A1シリーズ用AMSハブを活用して「AMS」を導入したりすれば、多色フィラメントをセットして自動的に切り替えられるようになります。

「AMS lite」は実質4色まで、「AMS」や「AMS 2 Pro」を活用すれば最大16色までのマルチカラーやサポート材との複合造形が可能で、造形の幅が大きく広がるのは共通。

ただし、「AMS lite」を導入する場合には“設置スペース”に関して違いがあります。

A1は本体の上部にAMS liteを取り付ける「トップマウント」も選択できるのが特徴で、横に置くより省スペースになる場合もあります。

一方、A1 miniは基本的に右側にAMS liteをセットするスタイル。

純正アダプタを使えば比較的安定してフィラメントが供給されますが、トップマウントに対応していないこともあり、縦方向や横方向のスペースを考慮する必要があるでしょう。

せっかくのコンパクトさ(と価格の安さ)が「台無し」になってしまう「A1 mini Combo」での導入は、個人的にはあまりオススメしていません。

では、「AMS」・「AMS 2 Pro」・「AMS HT」を導入する場合はどうかというと…

を活用することで、設置スペースへの懸念を払拭してくれます。

アルミ合金の丈夫なパーツを組み立てると、

マシンの下に「AMS」や「AMS 2 Pro」を配置することができます。

下の段はスライド式になっているので、フィラメントを出し入れすることが可能です。

「Panda Stack」を使って上に積み上げる配置にすれば、ほとんど設置面積を増やさずに「A1」でも「A1 mini」でもAMSを活用できるため、かなり重宝するでしょう。

ちなみに、上の段にはAMSをスタックさせることも可能です。

マルチカラーでの運用:フィラメント切り替え

A1 miniはベッドサイズが180mm四方なので、同時に大量のマルチカラー小物を量産したいときはスペース不足を感じる可能性があります。

A1なら256mm四方の造形エリアを活かし、一度に多くのパーツを並べて印刷するのにも向いているわけです。

とくに、マルチカラープリントの際は、色切り替えごとにフィラメントのゴミと切り替え時間のロスが発生します。

実効的な時間とフィラメント消耗が増えるのは両機種共通の課題ですが、同じモデルを量産する場合は、同時にできるだけ多くプリントできる(=造形面積の大きい)A1の方が有利になります。

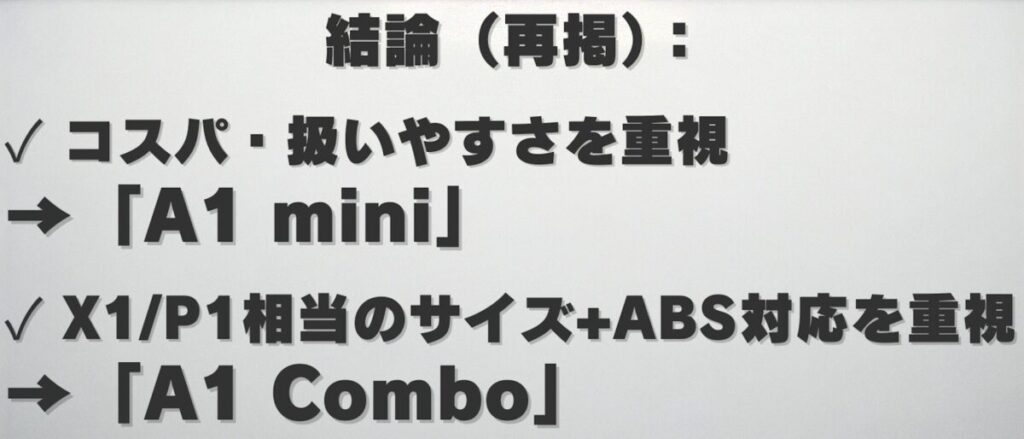

結論:どっちを選ぶべき?ケース別おすすめ

比較した結果、A1 miniとA1はいずれも魅力的な機種ですが、やはり自分の使用スタイル次第で最適解が変わります。

ここでは、「費用を抑えたい」「大量かつ高速でプリントしたい」など、想定されるシーンに応じた選択基準をまとめてみました。

低予算・簡単組み立て・コンパクト重視なら「A1 mini」

- 価格が3万円前後と比較的リーズナブル

- 組み立てはほぼ不要、数カ所パーツを付けるだけ

- 重量5.5kgで設置や移動が楽

- 造形サイズ180mmのキューブで、PLA中心の使い方に向く

- ベッド温度80℃が上限なので、ABSや一部PETGは不可

- 高速プリント時の品質はやや不安(片持ちZ軸の影響)

「とりあえず趣味で3Dプリントを始めたい」「スペースが限られている」「慣れたらマルチカラーにも挑戦してみたい」といった方にA1 miniは最適です。

初心者にも分かりやすく、FDMの入門機としては十分な性能を持っています。

ただし、大型モデルやABS系素材を扱いたい方は不向きかもしれません。

そこまで本格志向でなければ、A1 miniのコスパは非常に魅力的と言えるでしょう。

ABSも視野、広い造形面&高速品質なら「A1」

- 価格はセールで5万円程度。やや高めだが機能充実

- 組み立て式でパーツが多い分、大型で頑丈なフレーム

- 重量8.3kgで安定し、高速造形の品質が安定しやすい

- ベッド温度100℃に対応し、ABSや広範囲のPETGが使える

- 造形サイズ256mm四方で大型パーツや複数モデルの同時出力が捗る

- トップマウント式AMS liteも選択可能

造形サイズや素材対応の幅、そして高速造形時のクオリティを重視するならA1が断然有利。

組み立てが手間だったり価格が少し高めだったりするものの、その分多用途に対応できるのは大きなメリットでしょう。

ABSなどの熱収縮が激しいフィラメントも厳密には密閉が望ましいですが、実験レベルなら活用可能です。

趣味を超えてより本格的なプロトタイプや小ロット生産に挑戦したい方にも、A1のスペックは十分応えてくれます。

まとめ:結局A1 mini?A1?Comboは必要?

最後に、もう一度要点を整理しておきましょう。

マルチカラープリントを見据えているなら、いずれの機種であっても「AMS」や「AMS lite」などの導入が必要となるため、その分のコストが上乗せされます。

一方、Combo(本体+AMS liteセット)を買えば、最初から多色造形を楽しめる環境が整います。

とはいえ、まずは単色で慣れたいという方は後から「AMS lite」や「AMS」、「AMS 2 Pro」、「AMS HT」などを買い足す選択肢もありでしょう。

ちなみに、最大16色のマルチカラープリントや湿気に弱いフィラメントでのプリント(PVAなど)を考えている方は、

ことをおすすめします。

| モデル名 | A1 | A1 mini |

|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |

| メーカー | Bambu Lab | Bambu Lab |

| 価格(サンステラ) | ¥54,800 (2026-02-10 00:27 時点) | ¥29,800 (2026-02-10 06:43 時点) |

| 価格(SK本舗) | - | - |

| 価格(Amazon) | ¥73,000 (2026/02/10 04:13 時点) | ¥39,800 (2026/02/10 02:30 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥54,800 (2026-02-10 00:27 時点) | ¥29,800 (2026-02-10 06:43 時点) |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 385 x 410 x 430 | 347 x 315 x 365 |

| 本体重量[kg] | 8.3 | 5.5 |

| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー |

| 密閉 | × | × |

| ヒートチャンバー | × | × |

| 組み立て | 半組み立て済 | 組み立て済み |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 256 x 256 x 256 | 180 x 180 x 180 |

| 最大スピード[mm/s] | 500 | 500 |

| 推奨スピード[mm/s] | - | - |

| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 10000 |

| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | 28 |

| 最大ノズル温度[℃] | 300 | 300 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 100 | 80 |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA |

| マルチカラー | × | × |

| 消費電力[W] | 350 | 150 |

| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 |

| Wi-Fi | ○ | ○ |

| 内部ストレージ[GB] | × | × |

| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ |

| スライスソフト | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |

| その他 | ||

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト |

結論:用途やスペースで選ぼう

A1 mini:

- 価格優先・簡単組み立て・小スペース重視

- PLA中心のホビー用途なら最強コスパ

- 高速印刷時の品質はそこそこ、あまり速度を攻めないなら十分

- ABSや高温フィラメントには不向き

A1:

- 安定した高速造形・大型モデル対応・ABSなど幅広い素材

- 値段と組み立て手間は増えるが、それ以上に高い拡張性

- トップマウント式AMSで省スペースにも対応

- 設置場所や予算を確保できるならおすすめ

結局どちらを選ぶかは、「PLAの小物をコスパ良く作りたい」のか、「ABSやマルチカラーを駆使して大きめの作品も高速で量産したい」のか、という方向性によって変わってきます。

マルチカラー・マルチマテリアルプリントに挑戦する(AMSなどを導入)タイミングも含め、自身の用途をよく見極めて決めると後悔が少ないでしょう。

以上、Bambu Labのエントリー機種「A1 mini」と「A1」を徹底比較しました。

スペック表には現れにくい高速造形時の品質や組み立ての手間など、実際の使用感を踏まえて解説しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

あなたの3Dプリントライフがより楽しく、効率的なものになる一助となれば幸いです!