こんにちは、管理人のウノケンです。

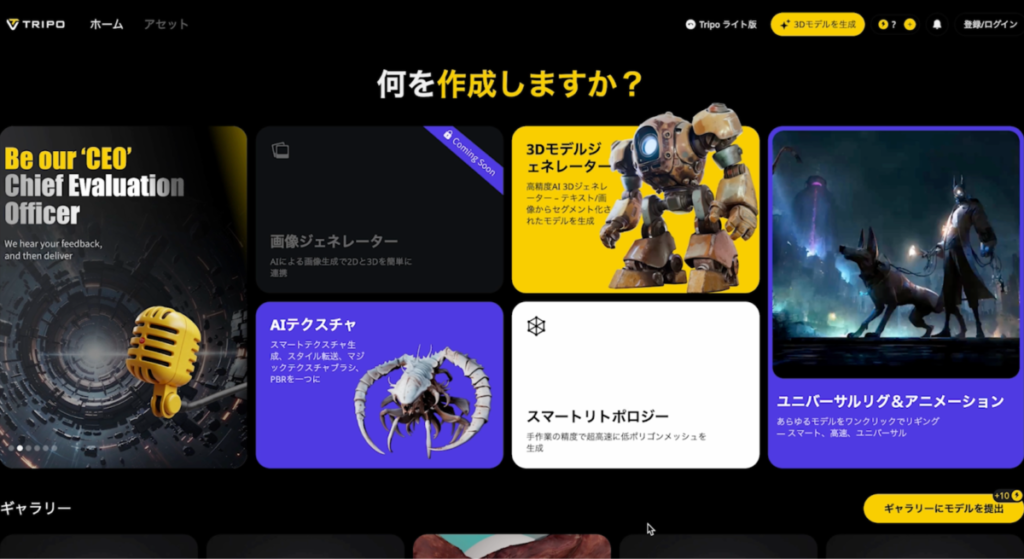

今回ご紹介するのは、3D生成AI「Tripo」。

最新のバージョン3.0で追加・改善されたポイントはもちろん、以前公開されたバージョン2.5(2.0)や、3Dプリントへの応用例までを含めて総合的に解説していきます。

テキストや画像を使って、どこまで完成度の高い3Dモデルが作れるの?

と疑問に思っている方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。

この記事の内容を動画で解説しています!

それでは見ていきましょう!

Tripo バージョン3.0:最新アップデートで何が変わった?

3D生成AIの分野で注目を集める「Tripo」の最新バージョン3.0が、2025年8月に公開されました。

「Tripo」は、ゲーム、CG、そして3Dプリンター用のモデリング用途として急速に成長しており、今回のアップデートではその実用レベルがさらに高まっています。

Tripo AIバージョン3.0の主な変更点や進化について、じっくり見ていきましょう。

Tripo AI バージョン3.0:進化のポイント

Tripo AI バージョン3.0は、過去のバージョンと比べても着実な進化を遂げています。

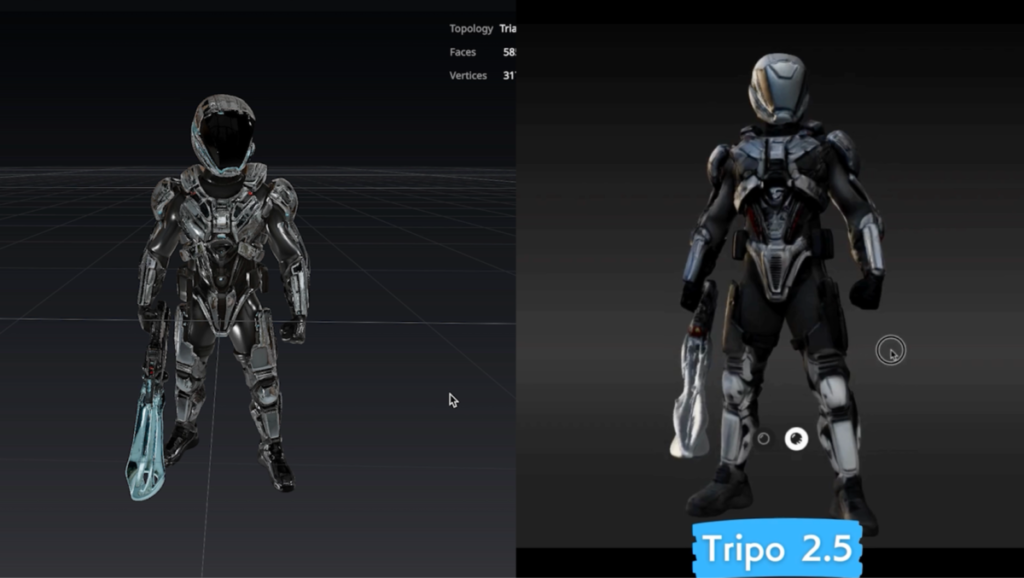

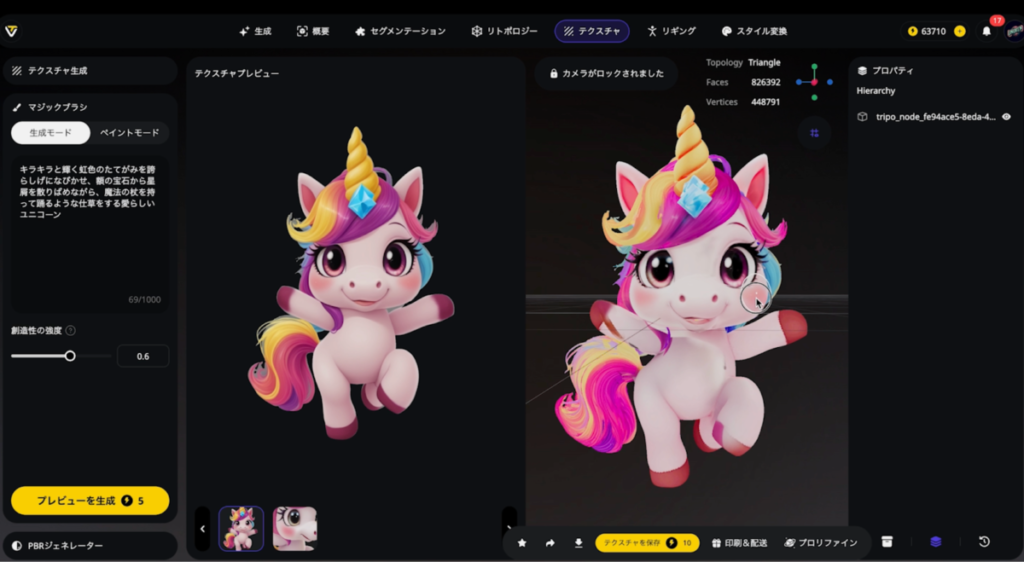

バージョン2.5やバージョン2.0で同じモチーフを3D生成した結果と比較すると、バージョン3.0ではさらに細かい形状が明確になり、エッジがシャープになっていることがわかります。

Tripo 2.5からTripo 3.0へのバージョンアップで大幅な品質向上が見られた

また、テクスチャだけでなく、テクスチャをオフにしたジオメトリの精度も向上。

左からTripoバージョン3.0、Tripoバージョン2.5、Tripoバージョン2.0

全体的にシャキッとした仕上がりになっているのが印象的です。

さらに、バージョン3.0で生成したモデルは、スライスソフトにインポートして3Dプリントしても、元画像と遜色ない仕上がりに。

パワードスーツを着たヒーローや波の形をしたオブジェの例では、高いクオリティで3Dプリントが実現されています。

アイデア出しのレベルに留まらず、一つの作品として通用するレベルに達していることが見て取れるでしょう。

ちなみにTripoバージョン3.0は、

✔ ディテールのクオリティをさらに追求したウルトラモード

✔ よりスムーズなマルチカラー3Dプリントを実現するための出力方式

にも、まもなく対応予定とのことです。

目覚ましい進化を遂げる「Tripo」。

初心者だけでなく、最近「Tripo」を使っていなかったという方も、ぜひ最新の3D生成を体験してみてください!

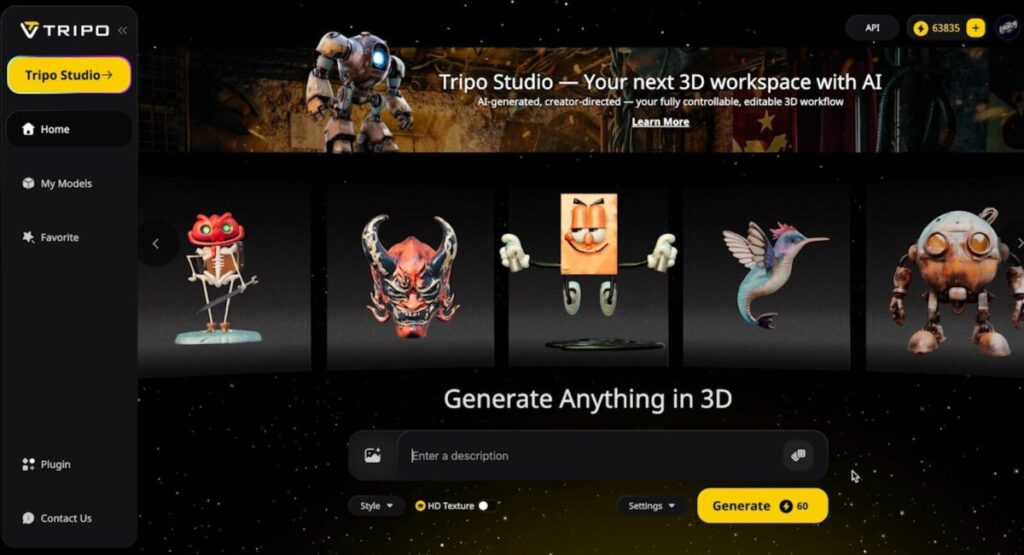

UIの全面刷新とユーザー体験の向上

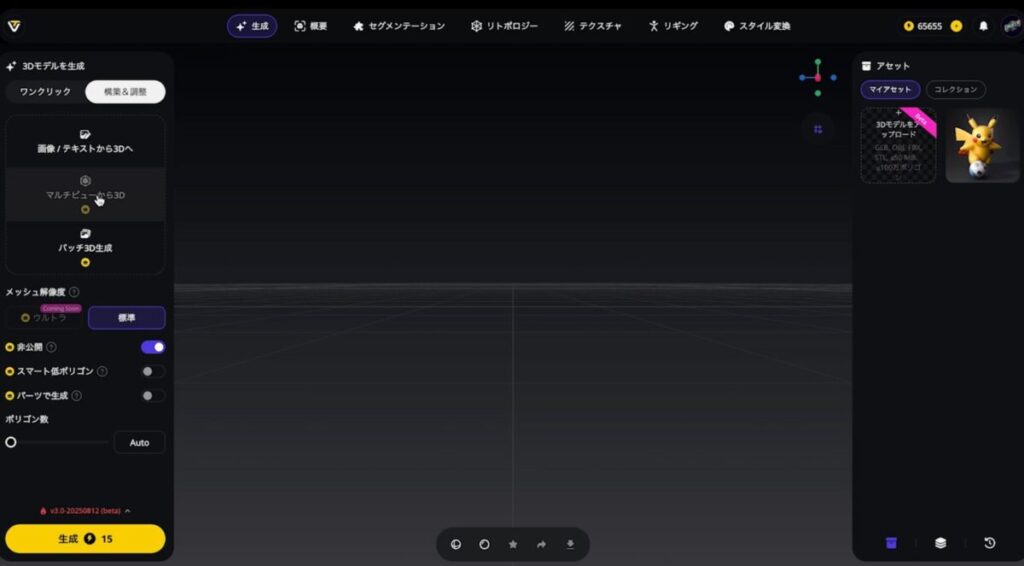

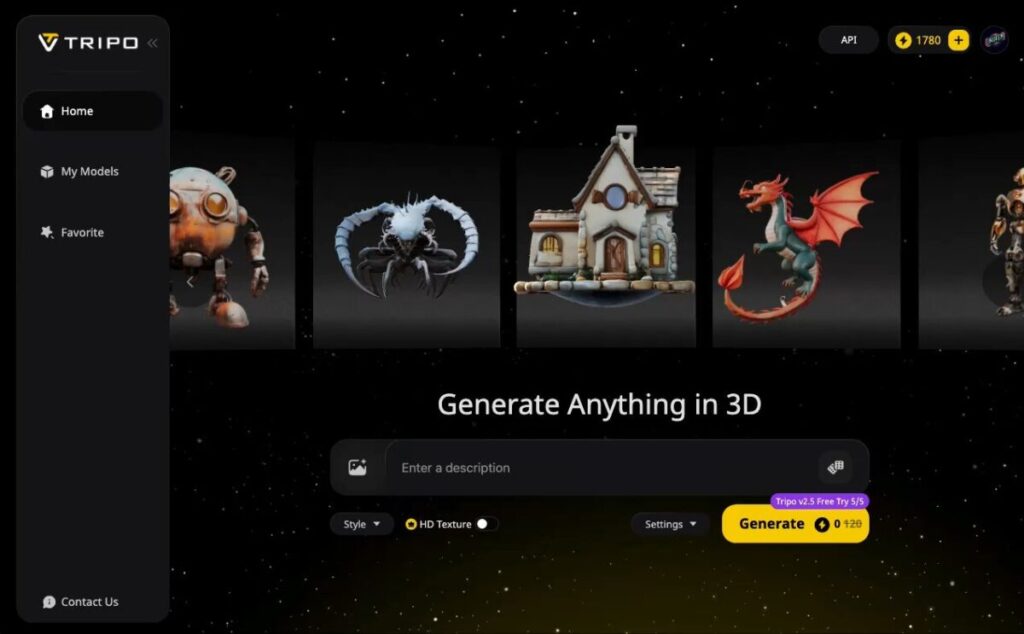

バージョン3.0の登場に先立ち、UIが「Tripo Studio」として大きく刷新されました。

従来のUIはライト版となり、Tripo StudioがメインUIとなるようです。

生成に関わる各種トグルやボタンは左側に配置され、ポップアップによる注釈も充実しています。

単純な3D生成以外の編集項目は、上部のツールバーに整理され、生成データの履歴は右側に配置されています。

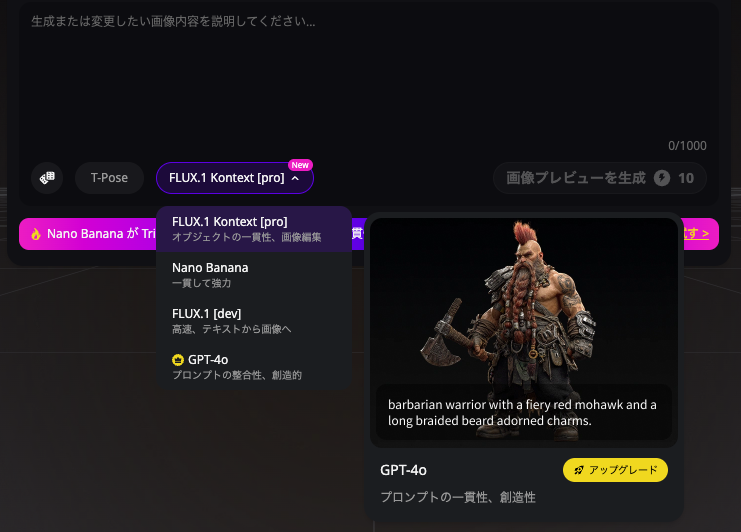

GPT-4o・Nano Bananaの導入

3D生成の前段階となる画像生成にGPT-4oが組み込まれたことで、生成画像の品質が非常に高くなりました。

ゲームに出てくるような生物系モデルから戦闘マシーンのような無機物まで、テクスチャに頼らずともメッシュ自体が高品質で、細部まで細かく生成できるようになっています。

さらに、GPT-4oの導入により、手描きのスケッチからでも高品質な3Dモデルを生成できるようになりました。

スケッチからレンダリング機能を使えば、画力に関わらずGPT-4oが認識して清書し、それを基に圧倒的に高品質な3Dモデルを生み出すことが可能です。

このプロセスはテクスチャなしの3D生成であれば約3分で完了します。

また、Tripoの画面上で画像を編集し、イメージに近い画像に修正できる点も便利です。

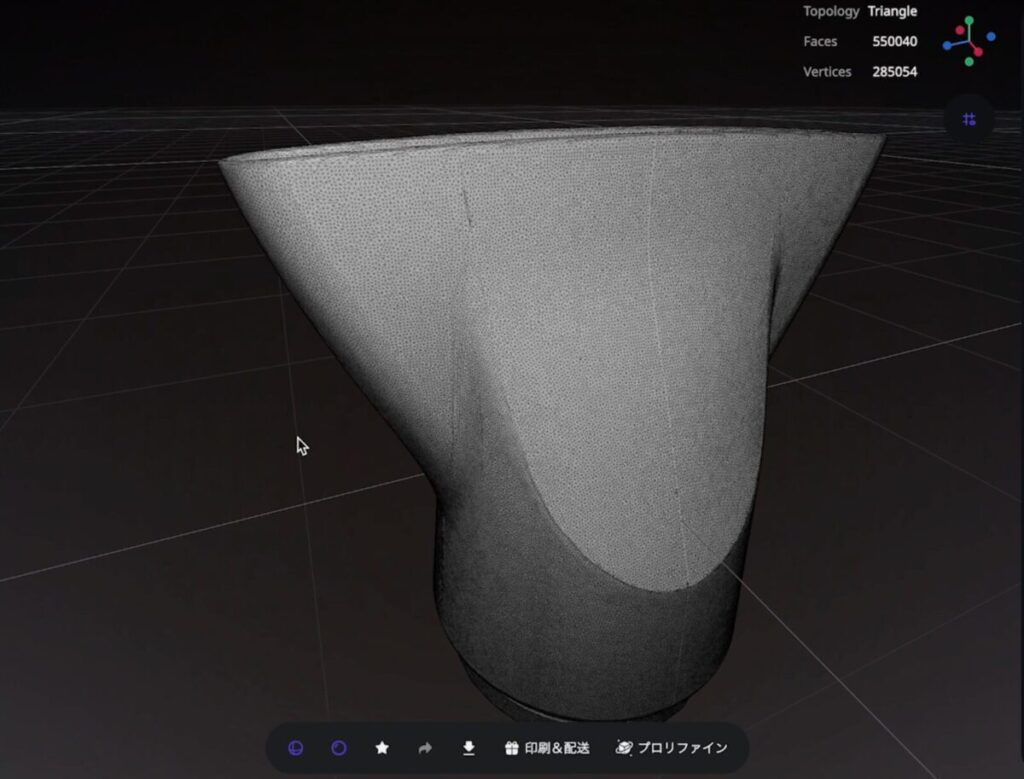

リトポロジー機能によるメッシュ整理

生成後のポリゴンが乱雑であったり、データが過度に大きくなったりする場合に活躍するのがリトポロジー機能。

スマート低ポリゴンというトグルをオンにしてリトポロジーを実行すると、メッシュを整理できます。

これにより、ダウンロード時のデータサイズが100分の1以下に削減されることも可能で、処理の重さを軽減するのにも役立ちます。

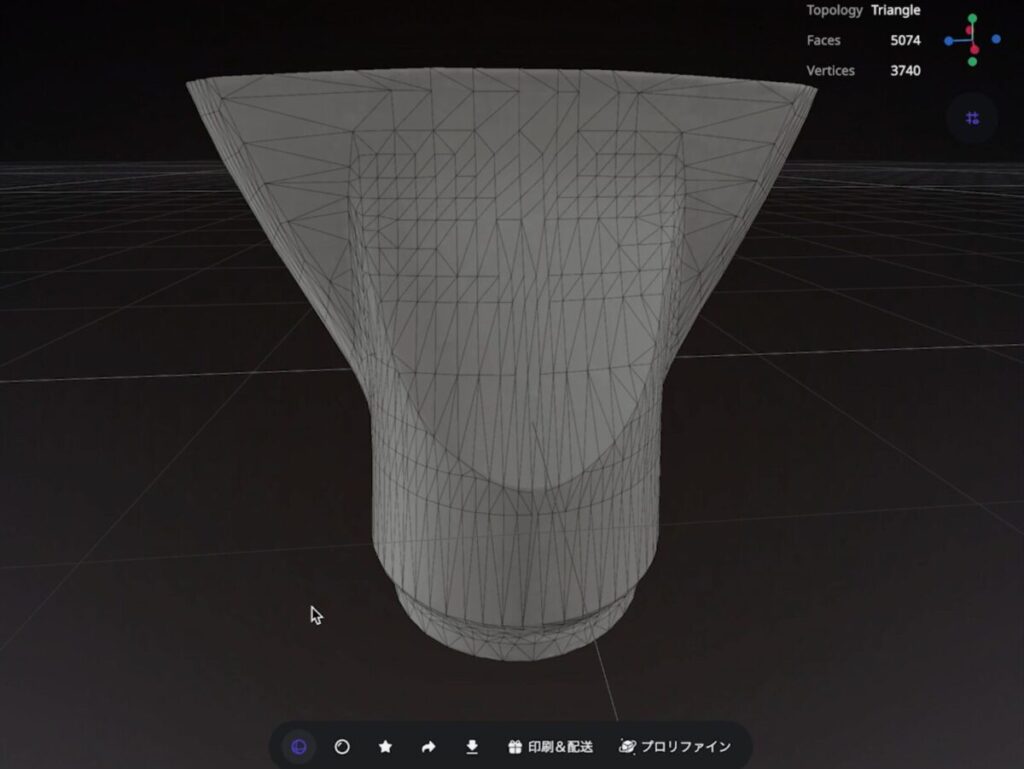

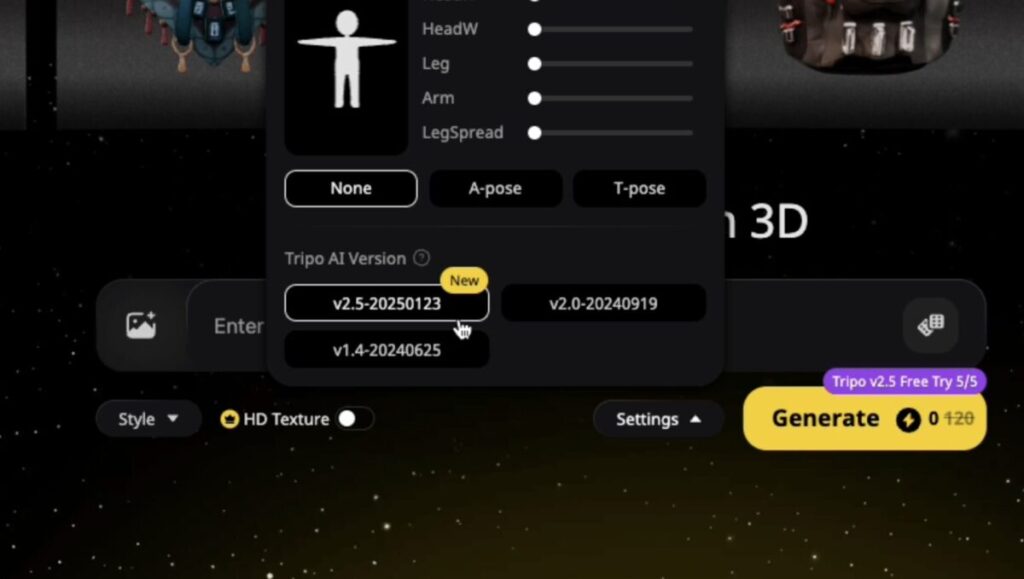

Tポーズ生成とリギング

画像生成の際にT-poseボタンが配置され、手を広げたようなモデルを生成しやすくなりました。

リギングも実行すれば、骨格を含めてエクスポートできるため、アニメーションなどの用途で活用するユーザーにとって非常に便利です。

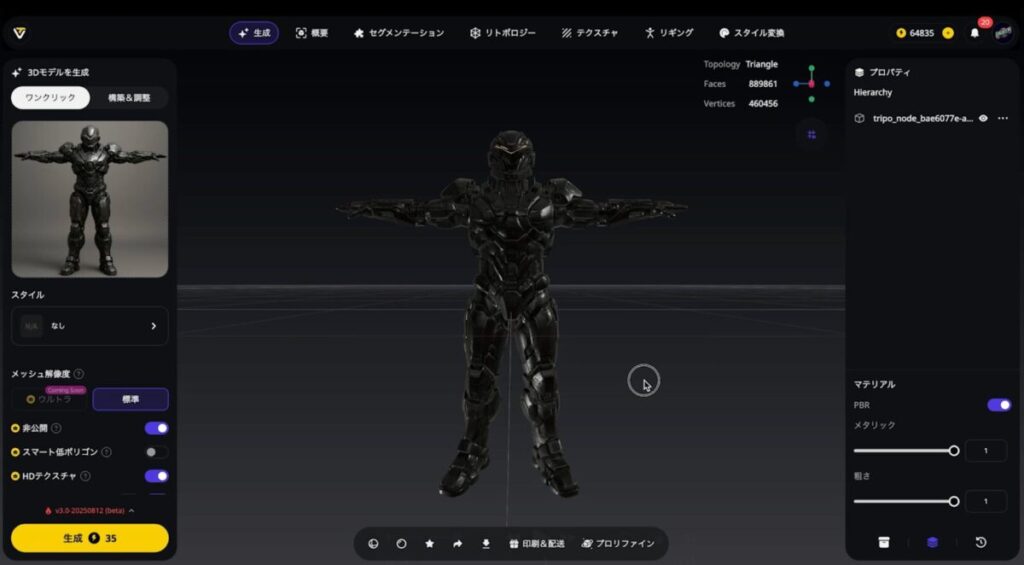

マジックブラシによるテクスチャ修正

マルチカラープリントにも活用できるテクスチャに関する新機能として、マジックブラシがバージョンアップされました。

カラーピッカーで色を選択して塗りつぶしたり、テクスチャ画像を生成するモードではモデル上をブラッシングするようにしてテクスチャをキレイにしたりできます。

Tripo バージョン2.5:生成品質向上のアップデートを振り返る

ここでは、2025年1月末に公開されたバージョン2.5を中心に、Tripo AIがどのように進化したかを見ていきます。

バージョン2.0から約4カ月の短期間でどこまで性能が向上したのか、テキスト入力時の「Creative Rewriting(旧ポップコーン)」の使い勝手や画像入力時の細部表現力など、最新の要点を押さえていきましょう。

バージョン2.5のリリース背景と進化のポイント

最初に、Tripo AIバージョン2.5がリリースに至った背景を整理しておきましょう。

バージョン2.0リリース時点でも、すでにテキストや画像からのモデル生成精度の高さが話題に。

とはいえ、3Dプリンター向けのデータなど、ジオメトリの精細さも重要になる用途においては、まだまだ改善の余地がある状態でした(後述)。

そんな中リリースされたバージョン2.5。

実際に使ってみると、テクスチャをオフにしても細部の凹凸がしっかり感じられるモデルが生成できるような着実な進化を見せています。

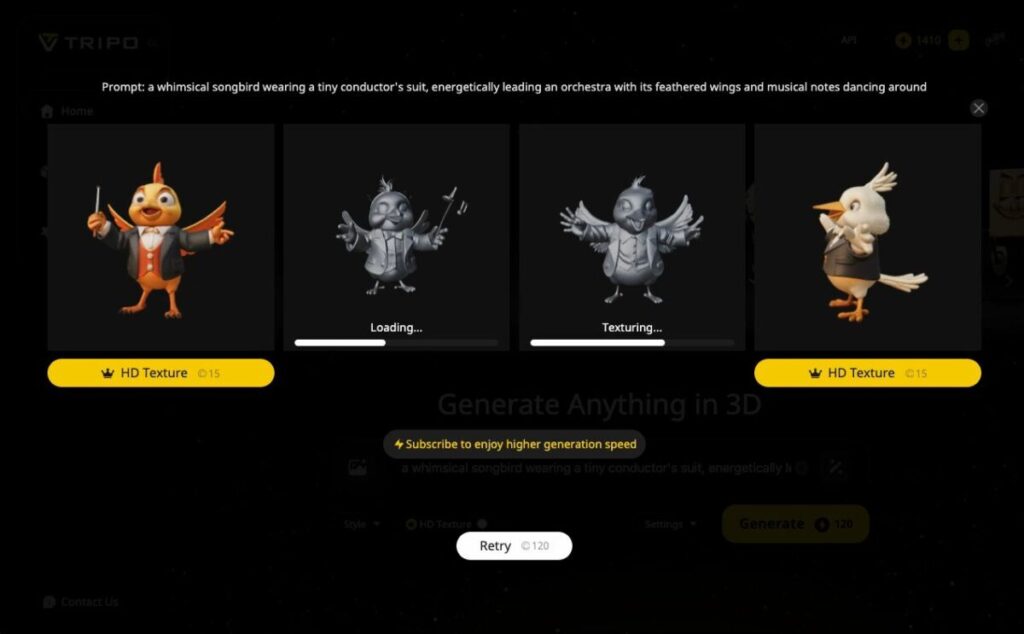

たとえば、「鳥の指揮者」のような変わったプロンプト(テキストによる指示であっても、羽根や指揮棒、上着・シャツといった個々のパーツがきちんと立体化されることに驚かされます。

これまでのバージョンではテクスチャに頼って“それっぽさ”を演出していた部分が、実際に頂点やエッジとして生成され、3Dプリントにも適したメッシュになっています。

一方、その強化に伴うデメリットとして「不要なトゲ状パーツ」が増えるケースも見られました。

これは、動物の毛並みなど細かい形状を再現しようとするあまり、微小な突起が散見されるという問題で、実際に犬の写真を用いた生成例などで顕在化。

この点は、今後のバージョンアップで改善してほしいポイントでしょう。

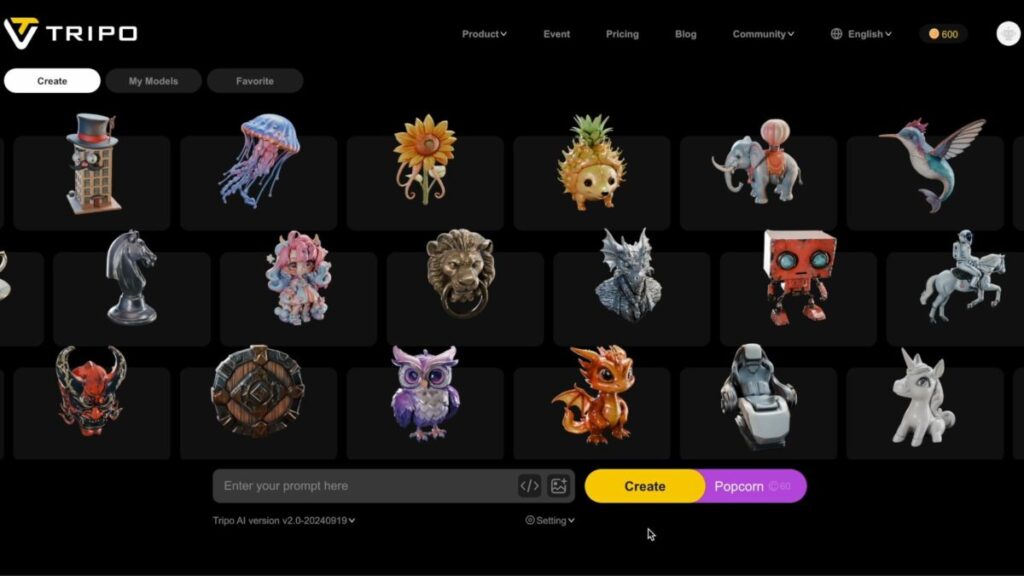

Creative Rewriting機能(旧ポップコーン)の役割と操作感

バージョン2.0リリース以降のUI変更として、かつて「ポップコーン」と呼ばれていたプロンプト自動拡張機能が「Creative Rewriting」という名称に変わっています。

仕組み自体は以前と同様。

ユーザーが少ない単語(例:bird)しか入力しなかった場合でも、Tripo側が詳細な要素をランダムに追加して独自のプロンプトを生成し、その結果をもとに3Dモデルを作り上げるという流れです。

実際に試してみると、「bird」程度の簡素な入力でも、

a whimsical songbird wearing a tiny conductor's suit, energetically leading an orchestra with its feathered wings and musical notes dancing around

訳:奇想天外な小さな指揮者の衣装をまとったさえずる小鳥が、羽ばたきながらエネルギッシュにオーケストラを指揮し、周囲には踊るような音符が舞っている。

といった具体的なシチュエーションに自動変換され、ユニークなテキストを生成してくれます。

この「Creative Rewriting」機能により、単なるモデル生成AIというより、“アイデアを広げるAI”としての価値も見いだせるでしょう。

特にクリエイティブな発想力を求められる場面では、この自動拡張機能が役に立ちます。

なお、Creative Rewritingボタンを押すと、もとのプロンプトを大きく改変する場合もあり、必ずしもユーザーの意図した方向へモデルが進むとは限りません。

イメージに合わなければ改めて細かいプロンプトを自力で加筆することも重要でしょう。

要するに、AIの“発想ジャンプ”を活かしながら、最終的にはユーザーが取捨選択すれば良いというスタンスです。

ちょっとしたブレインストーミング的に活用できると考えれば、この機能のユニークさは際立ちます。

バージョン2.5アップデートに伴うクレジット周りの変更は?

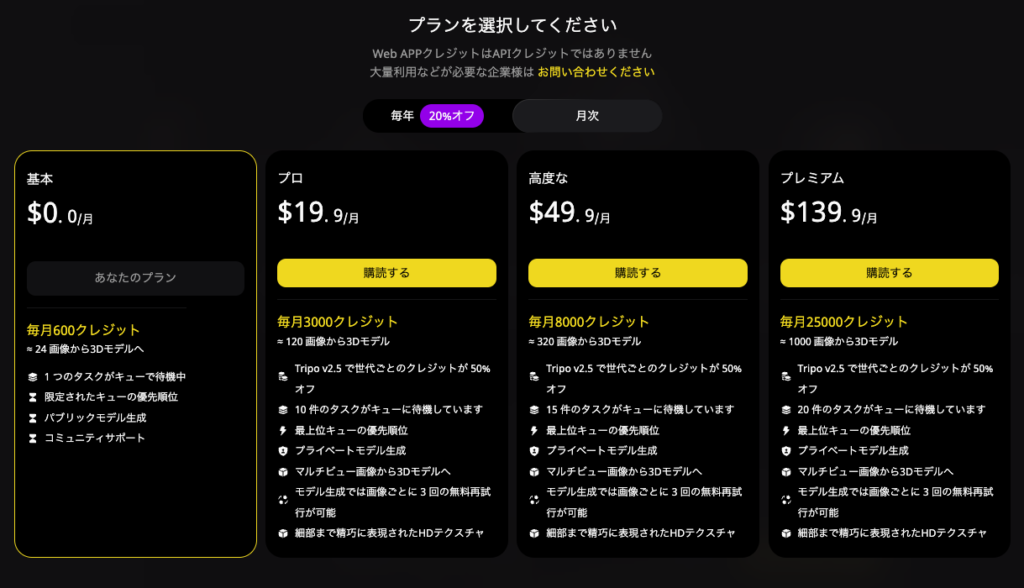

以下のように、各プランの主な特徴を簡潔にまとめられます。

Basic(無料)

- 月間クレジット:600(≒24回のImage-to-3D生成)

- 1件のタスクが同時待機可能、待ち行列の優先度は低め

- 生成モデルは公開設定のみ

- コミュニティサポートのみ

Professional(月額$19.9)

- 月間クレジット:3000(≒120回のImage-to-3D生成)

- トークン消費(Tripo v2.5)50%オフ

- 同時待機タスク数:10、待ち行列の優先度が高め

- プライベート生成が可能

- マルチビュー対応、画像1枚につき3回まで無料リトライ

- HDテクスチャなど高精細化に対応

Advanced(月額$49.9)

- 月間クレジット:8000(≒320回のImage-to-3D生成)

- トークン消費(Tripo v2.5)50%オフ

- 同時待機タスク数:15、優先度が高い

- プライベート生成可、マルチビュー対応

- 画像1枚につき3回まで無料リトライ

- HDテクスチャなど高精細化に対応

Premium(月額$139.9)

- 月間クレジット:25000(≒1000回のImage-to-3D生成)

- トークン消費(Tripo v2.5)50%オフ

- 同時待機タスク数:20、最優先対応

- プライベート生成可、マルチビュー対応

- 画像1枚につき3回まで無料リトライ

- HDテクスチャなど高精細化に対応

無料のBasicは低頻度利用者向け、一方でProfessional以上はより多くのクレジット、優先度、機能が付与されるプランとなっています。

頻繁に生成&ダウンロードを繰り返すユーザーは、クレジット消費量を意識しつつ、必要に応じて有料プランの検討が必要になるでしょう。

そうはいっても、無料プランの範囲内でも十数回のモデル作成は十分可能で、

“試しに遊んでみる”には全然事足りる

という声も多いようです。

Tripo AI 2.0:話題を呼んだメジャーアップデートを振り返る

バージョン2.5を語るうえで、4か月前に公開されたバージョン2.0の内容をおさらいしておくと、Tripoがいかに短期間で急成長したかがよくわかります。

ここでは、バージョン2.0公開当時の利用体験を振り返ることで、現在の2.5との違いをより鮮明にしていきましょう。

バージョン2.0リリース時の注目ポイント

バージョン2.0がリリースされた2024年9月末は、

テキスト・画像からの3Dモデル生成の精度が一気に上がった!

と大きな話題を呼びました。

それまでもTripoは「TripoSR」等の無料ツールを提供していましたが、ジオメトリの精度は粗く、まだまだ実用には程遠い印象がありました。

メジャーアップデートとなったバージョン2.0では、3D形状のクオリティが大幅に向上。

3Dプリントに活用するユーザーも多く現れるなど、3D生成AIの実用的価値を高めるバージョンアップとなりました。

バージョン2.5との比較から見える4か月間の進化

とはいえ、バージョン2.0にも物足りなさがあったのは事実です。

特に気になった点は、テクスチャに頼った立体感の演出が見られたところ。

テクスチャをオフにすると細部の凹凸感が消えてしまい、形状に物足りなさを感じるケースが少なくありませんでした。

それから約4か月間。

2.0時代の弱点がどれだけ改善されたかを振り返ると、バージョン2.5の価値が一層引き立ちます。

まず、テクスチャをオフにしても細部の凹凸が際立ったモデルが増え、2.0に見られた“平坦でのっぺりした”箇所が減少。

もちろん、正面写真1枚だけでは完璧に再現しきれない部分もまだあり、フレームやケーブルが勝手に浮いていたりするケースはゼロではありません。

ただし、有料プランでは複数枚の画像による3D生成にも対応しています(後述)。

総じて、バージョン2.0が「ある程度の完成度」を提示していたのに対し、2.5は「より3DプリントやCG制作にも実用可能」と感じさせるレベルへ成長した印象です。

細部の不自然さが残る生物の毛や羽、あるいは高密度配線の再現など、細かい課題は依然ありますが、今後の小刻みなアップデートでさらに克服していく可能性が高いでしょう。

Tripoの成長ペースを考えると、半年後にはまた大きく飛躍しているかもしれません。

Tripoで3Dモデル生成→3Dプリントしてみた!

実際にTripoのAIで作ったモデルを3Dプリンターで出力したら、どの程度のクオリティになるのか気になる方も多いでしょう。

ここでは、Tripoを使って作成したモデルを実際に3Dプリントしてみた事例をご紹介。

3DプリントへのAIモデルの実用レベルがどこまで来ているかを体感してみましょう。

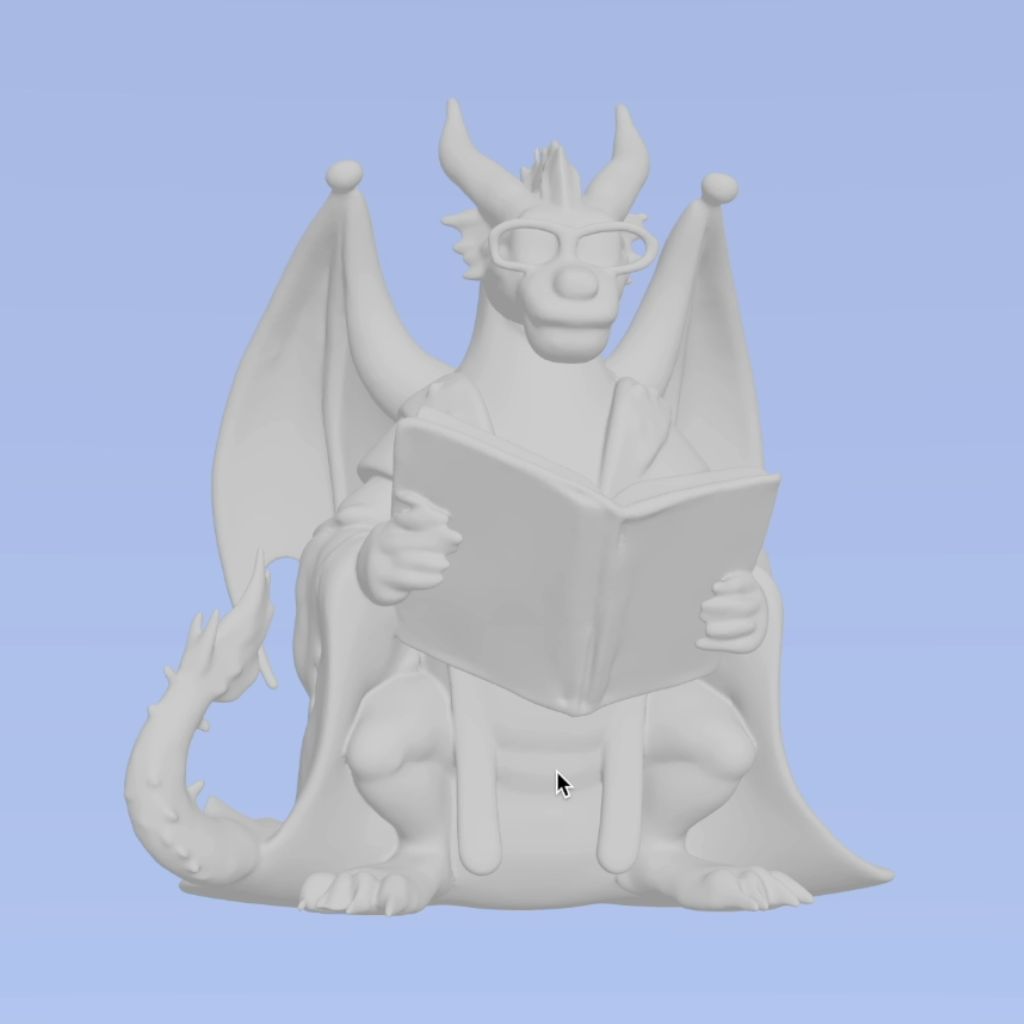

テキストプロンプトから3D生成→3Dプリント

まずはテキスト入力のみで生成したモデルの例をご紹介。

まず、「dragon」という短いプロンプトに「ポップコーン」機能を適用。

すると、「虹色の鱗を持ち、学者のローブを着た、メガネを掛けて古代の巻物を読むドラゴン」といった内容にテキストを拡充してくれました。

いざ3Dプリントしてみると、翼やしっぽの細長いパーツも意外と破綻せずに完成。

メガネのようなごく細いパーツにはサポートが必要になるほど、細部まで細かく生成された3Dモデルで、光造形にも活用できるレベルだと感じました。

もうひとつは「テディベア風ソファ」のプロンプトで3D生成。

完成した3Dモデルはキュートな耳と顔が主体になり、ソファらしき形状もしっかり表現されています。

生成されたテクスチャをもとにマルチカラープリントによってカラフルに仕上げれば、市販のおもちゃさながら。

昨今トレンドとなっている「マルチカラー3Dプリンター」を活用すれば、可愛らしいAI生成フィギュアを副業として販売するような用途にもぴったりでしょう。

画像入力から3D生成→3Dプリント

テキストベースのモデルとはまた異なる楽しさがあるのが、写真からの3D化です。

たとえば愛犬の写真をアップロードし、出力されたモデルを3Dプリントすれば、卓上サイズのミニチュアが手軽に作れてしまいます。

Tripoバージョン2.0以降、毛並みの凹凸や耳の形などをしっかり再現することが可能になっています。

細かい毛までは再現しきれない場合もありますが、生き物としての全体シルエットの再現度は非常に高いです。

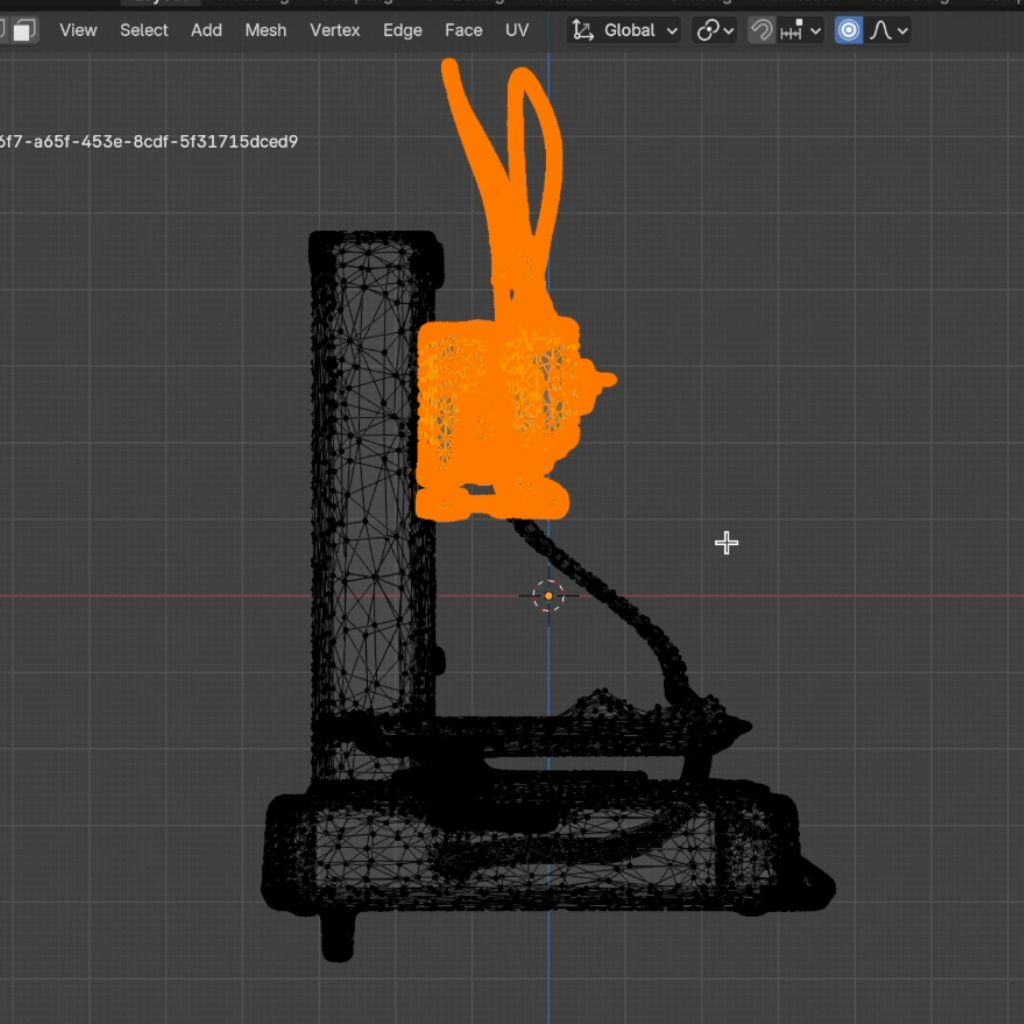

Blenderへのインポート→修正・STL化の流れ

Tripoからダウンロードしたファイル形式はデフォルトでglbとなりますが、3Dプリント目的であれば最終的にSTLとしてのデータを生成したいところ。

しかし、Tripoが直接STLを出力する際には追加クレジットが必要になりますし、生成後のモデルに何らかの修正を施すなら、いったんglbで保存して

Blenderにインポート→補正→STL出力

がおすすめの手順です。

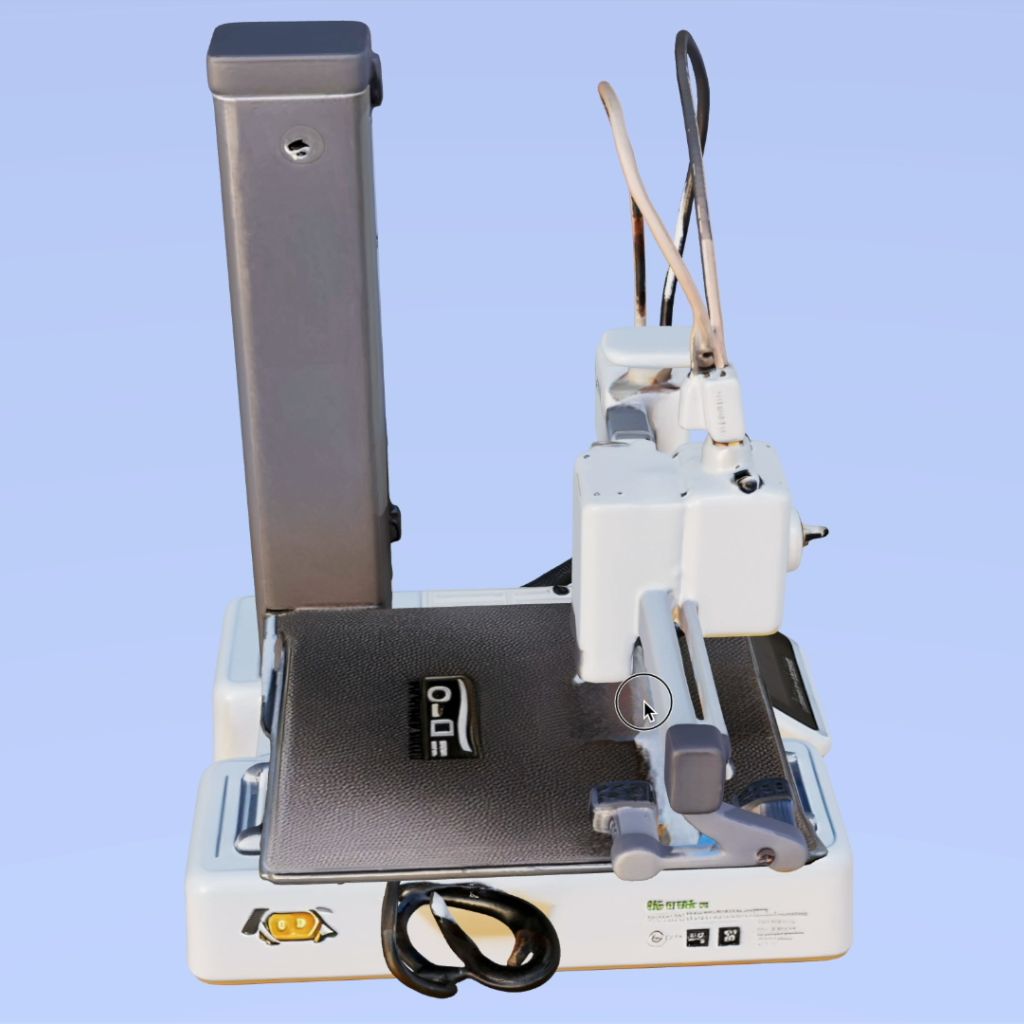

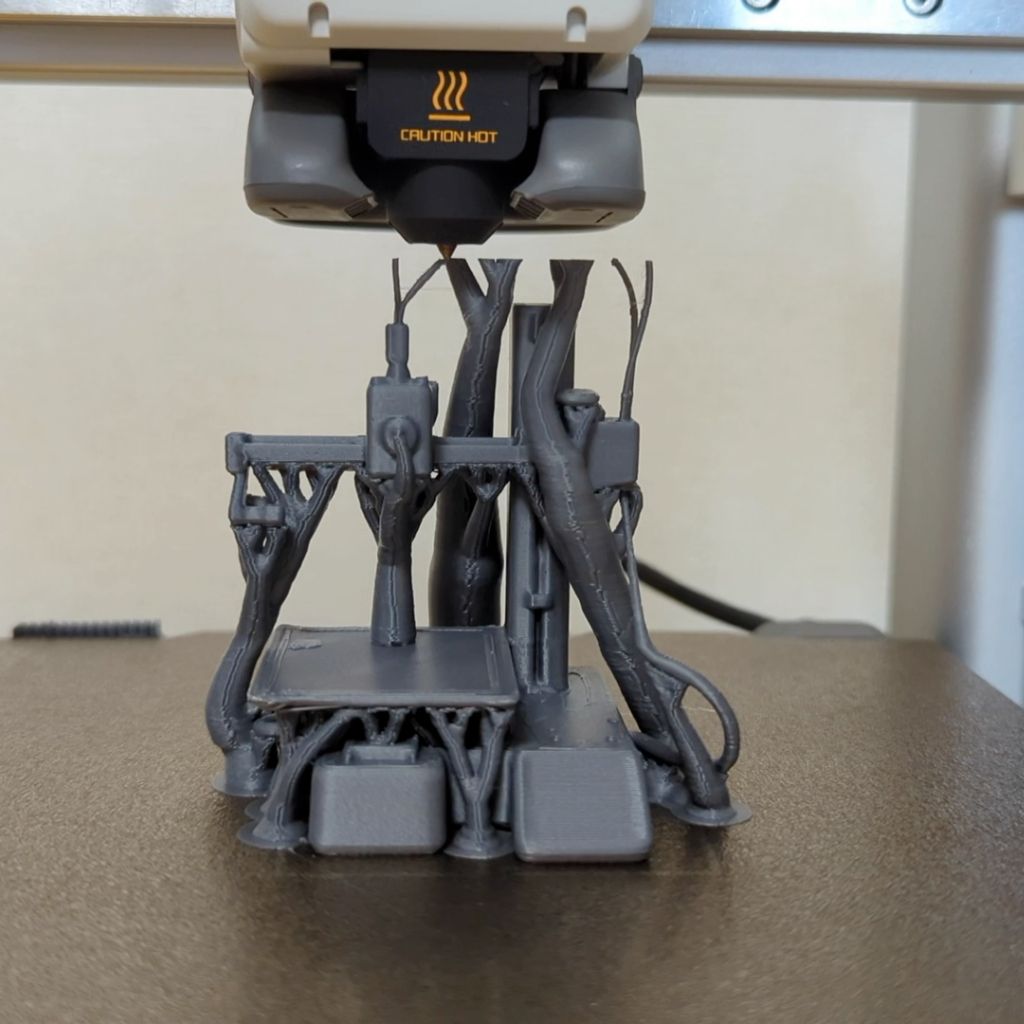

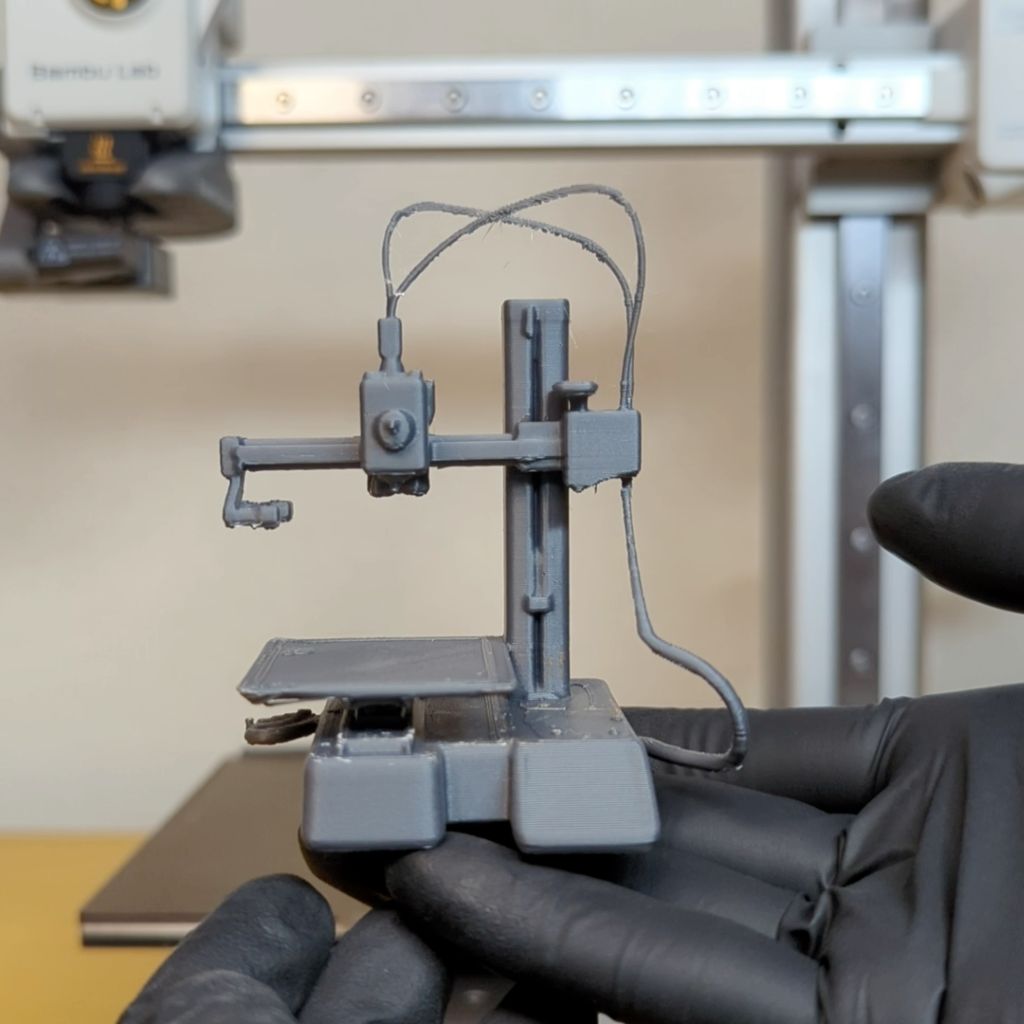

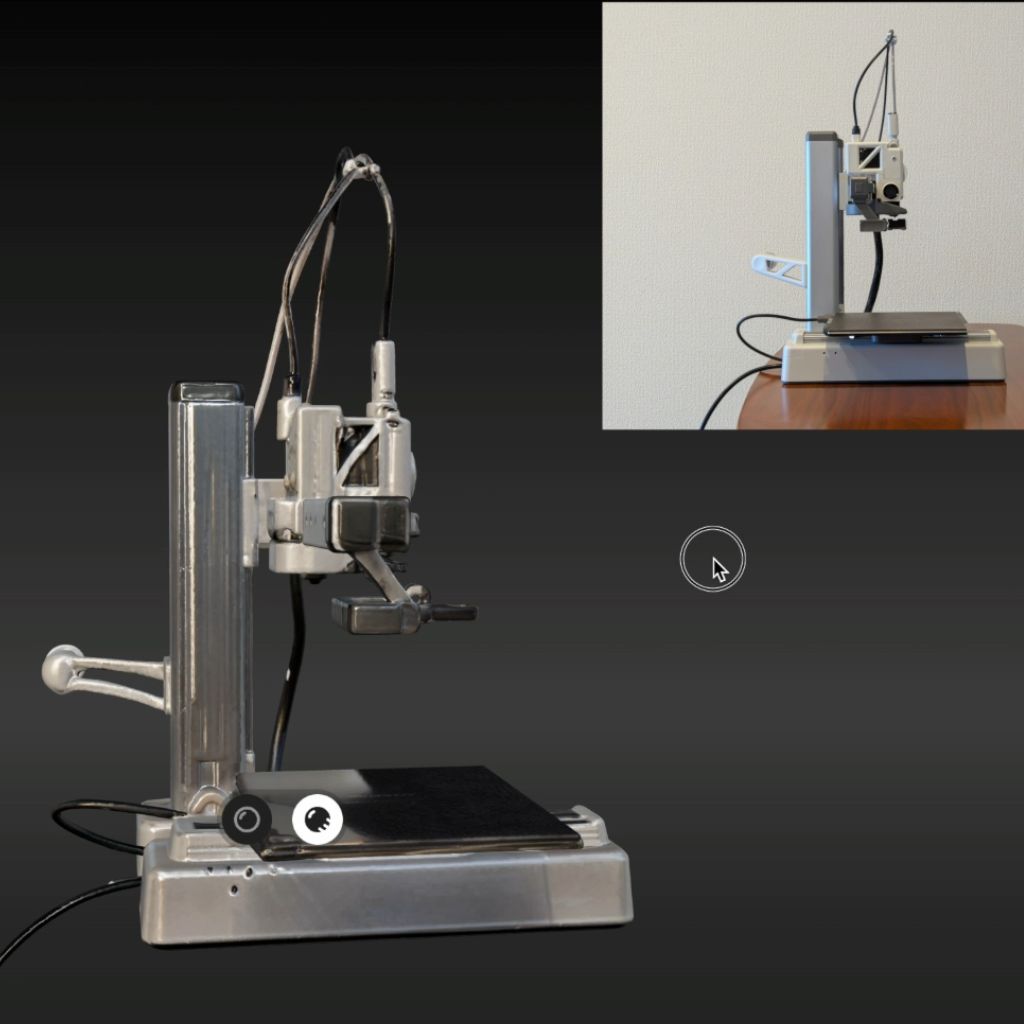

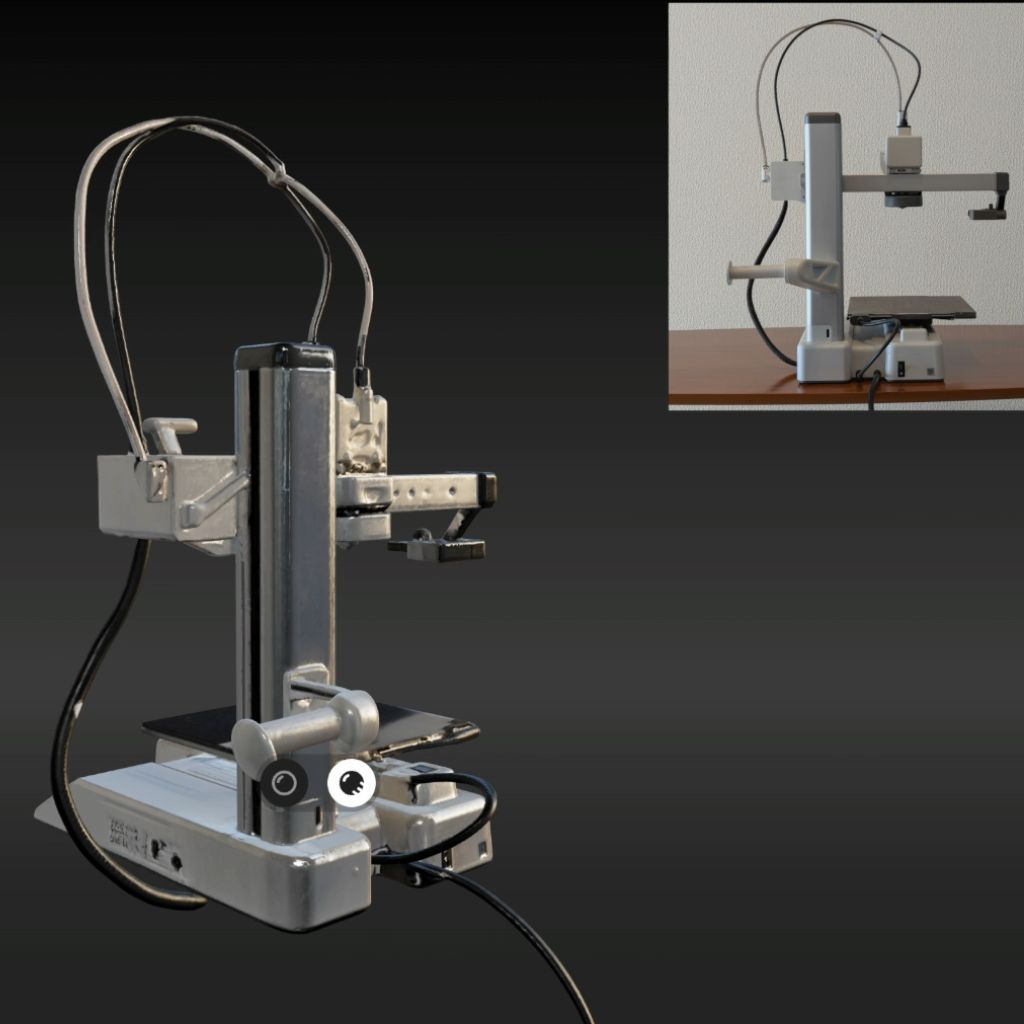

上記は3Dプリンターの正面画像からTripoで生成された3Dモデルの例。

完成度は非常に高い一方で、エクストルーダー周り(X軸)がZ軸と分離してしまっています。

正面画像のみを使用していることもあり、生成された3Dモデルを側面や背面から見た場合に、実物との不整合が生まれがちな点は避けられません。

Blenderにインポートすれば、たとえばエクストルーダーが空中に浮いてしまっているオブジェクトや分離してしまったケーブルを正しい位置へ移動して合体させた後、STLとしてエクスポートするような「手動補正」も可能です。

いずれはこうしたワンステップも不要になっていくかと思いますが、現状ではケースに応じて「人力」を加えるのも有効でしょう。

修正を終えたらBlenderのエクスポート機能からSTL(あるいはOBJ)形式を選び、スライスソフトに読み込めばOK。

Tripoが生成したモデルのディテールを損なわずに、3Dプリントで出力可能です。

手動のモデリングはもちろんのこと、3Dスキャンであっても3Dモデル化が難しいようなオブジェクトも少なくありません。

そういった実世界の物体を写真に取るだけで、数十分もあれば3D化→3Dプリントが実現できる世界になっています。

Tripoの有料プランでは何ができる?実際に使ってみた

無料プランでもある程度の機能を使えるTripoですが、有料プランに切り替えるとどのような違いがあるのでしょうか。

ここからは、実際にProプランを中心に試してみた内容をご紹介。

クレジット数の増加や複数画像の活用、さらにはHDテクスチャの生成など、有料プランならではのポイントを詳しく解説していきます。

クレジットや同時実行数の大幅アップで効率が向上

有料プランの特徴のひとつは、ひと月あたりに使えるクレジットの大幅な増加と、同時実行できる生成タスク数の多さといった「優遇」にあります。

無料版だとクレジットがすぐ底をついてしまい、生成頻度を抑える必要がありましたが、Pro以上では数倍以上のクレジットに加え、1度に複数の生成処理を走らせることが可能。

実際に複数のタスクを同時進行させてみると、待ち時間が大幅に短縮され、作業効率が見違えるほどアップしました。

とくに、3Dモデルの生成には数分かかるケースも多いので、一気に複数のモデルを作りたい人や、作業をサクサク進めたい人には有料プランの恩恵が大きいといえるでしょう。

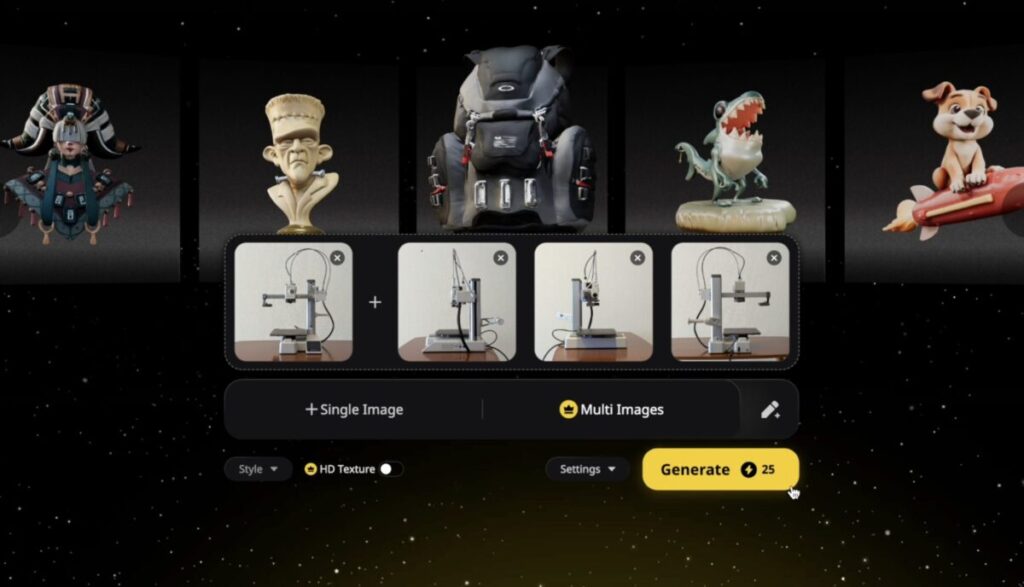

複数画像を使った3D生成で再現度アップ

Proプラン以上になると、正面画像だけでなく、横や後ろなど複数枚の画像を使用した3D生成機能が使用できるようになります。

これにより、リアルな立体感や奥行き方向の正確さをもつモデルを生成できるようになります。

実際に試してみると、たとえば線路のついた列車モチーフや複雑な構造のマーブルランといった、1枚だけの画像からでは再現しきれないパーツも正確に表現してくれました(実演動画参照)。

無料プランの場合、1枚の画像をもとにAIが“想像”で補う部分が生じてしまうため、一部が歪んだり足りなかったりすることが少なくありません。

有料プラン限定の複数画像生成では、側面や背面の情報をしっかり活用することで精度が明らかに向上。

3Dスキャナーを簡易的に代替するような用途で、正確性を重視する方にはぜひ使ってほしい機能だと感じました。

HDテクスチャやフリーリトライなど充実の追加機能

有料プランには、テクスチャを高精細に描き込む「HDテクスチャ」や、生成結果がイメージと違ったときにクレジット消費なしで再生成できる「フリーリトライ」など、よりこだわりたいユーザー向けの機能が多数用意されています。

特にHDテクスチャは、通常版では曖昧に潰れてしまいがちな細かい模様や目の表情をくっきり描き出せる点が魅力。

例えば、ダウンロードしてマルチカラー3Dプリントする用途において、クオリティがひときわ映えるモデルに仕上がります。

またフリーリトライを活用すると、ちょっとした不満点を気軽に修正しながら生成を繰り返せるため、理想のモデルに近づけるストレスが格段に軽減されました。

こうした細かい追加機能の充実も、有料プランならではの満足度を支えていると感じます。

このように、無料プランにはない作業効率の高さと追加機能の存在により、ワンランク上の3D生成体験を味わえるのが有料プランの特徴。

無料プランに物足りなさを感じている方は、気軽に試せる月額・低価格帯プランからはじめてみてはいかがでしょうか?

まとめ:Tripo AIの“今”とこれからの可能性

以上、Tripo AIのバージョン2.5を中心に、過去バージョンとの比較や3Dプリントの実例を交えて解説してきました。

テキスト・画像どちらにも対応し、細部まで高精度なメッシュを自動生成してくれるTripoは、短期間で着実に進化を遂げています。

最後に、現状の評価と今後の展望を整理し、あなたがTripoを活用する際に考慮すべきポイントを総括してみましょう。

写真1枚でも十分な立体化、ただし複数枚入力でさらなる精度UP

バージョン2.5では、もはや1枚の写真だけでも大半のオブジェクトをリアリティたっぷりに立体化できるレベルになりました。

旧バージョンに比べて明らかに細部のポリゴンが増え、毛並みや装飾といった要素も形状に反映されるケースが多くなっています。

機械系オブジェクトや人物も、他のAIにはないほど整合性のとれたメッシュが得られる場面が増えました。

とはいえ、やはり側面や背面など、写真1枚からは取得できない情報が欠落する可能性は残ります。

有料プランでは複数画像入力もサポートされており、より精度の高い生成を求める場合には使用を検討すべきでしょう。

ディテールの向上と“トゲ状パーツ”などの課題

バージョン2.5ではディテールの表現が強化されましたが、毛並みなどを極端に細かく処理しようとしてしまう傾向があり、不要なトゲや細かい突起が発生しがちという課題も見えてきました。

今後のアップデートで修正してくれる可能性が高いと思われますが、現時点ではユーザーが調整を要する局面もあるでしょう。

3D生成AIの先行きは?数カ月後にはさらに進化か?

Tripoに限らず、3Dモデル生成AIの進化速度は目覚ましいものがあります。

数か月経てば「前のバージョンが別物に感じる」ほどアップデートされる可能性が濃厚。

バージョン2.5で既に実用的なレベルに達しつつあるとはいえ、上述のような改善余地がある課題も明確になっています。

少なくとも「趣味の3Dプリントに活かすのは無理」という段階はすでに過去のこと。

むしろ「どうやってAIモデルの特性をうまく活かすか?」が3Dモデラーの腕の見せどころ。

有料プラン限定の機能(複数枚画像への対応等)も含めれば、実務用途においても“モデリングの80%くらいはAIに任せる時代”が近い将来に到来してもおかしくありません。

総じて、突起部分や誤差を多少気にする必要はあっても、バージョン2.5に進化したTripoは「3Dプリンター用データ作成にも十分使えるAI」となっています。

今すぐ無料プランで試してみるもよし、有料プランで本格的に使い倒すもよし。

とにかく気軽にモデルを作れる驚きは一度体感してみる価値があるでしょう。

洗練された3D生成AIツールは続々登場中!Age of 3DPのX(旧Twitter)やYouTubeで最新情報をこまめにチェックしてみてください!