こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、

QIDI初のマルチカラー&10万円以下の超コスパ機種「Q2 Combo」を実機レビュー

していきます。

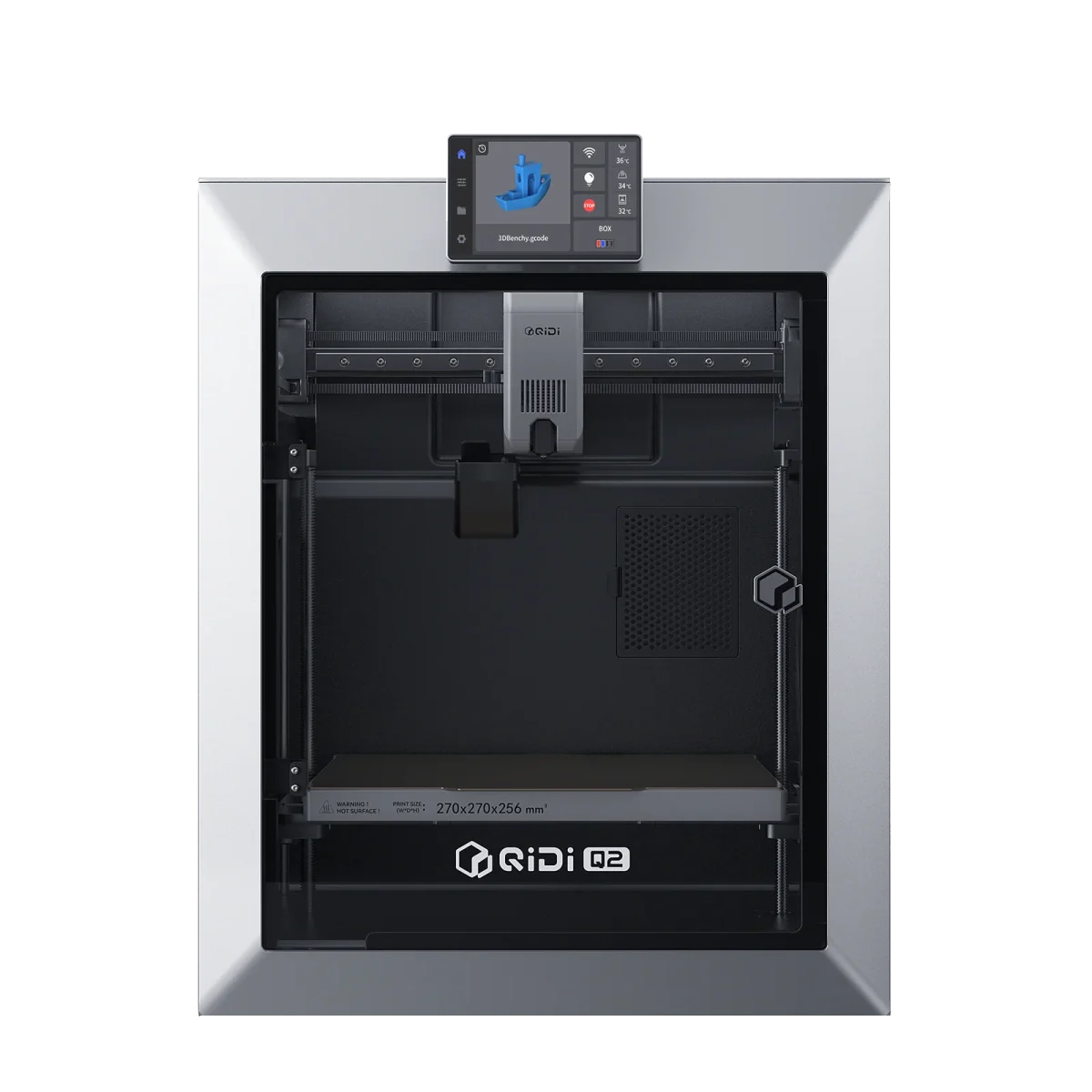

10万円を切る価格で登場したQIDI TECHの最新マルチカラー3Dプリンター「Q2 Combo」。

チャンバー加熱機能や高温ノズルといった価格以上のハイスペックが大きな話題を呼んでいます。

この記事では、

本当にコスパ最強なのか?

それとも安かろう悪かろうなのか?

といった疑問にも答えるべく、QIDI様よりご提供いただいた実機を使い込んで分かった性能や実力、導入前に知っておきたい注意点まで余すことなくお伝えします。

ぜひ最後まで読んで、導入前にじっくり検討してみてください。

| モデル名 | Q2 Combo | Q2 |

|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |

| メーカー | QIDI TECH | QIDI TECH |

| 価格(サンステラ) | - | - |

| 価格(SK本舗) | - | - |

| 価格(Amazon) | - | ¥89,999 (2026-01-07 06:12 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥93,999 (2026-01-07 03:35 時点) | ¥72,999 (2026-01-07 03:06 時点) |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 402 x 438 x 494 | 402 x 438 x 494 |

| 本体重量[kg] | 18.1 | 18.1 |

| 構造 | CoreXY | CoreXY |

| 密閉 | ○ | ○ |

| ヒートチャンバー | 65 | 65 |

| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み |

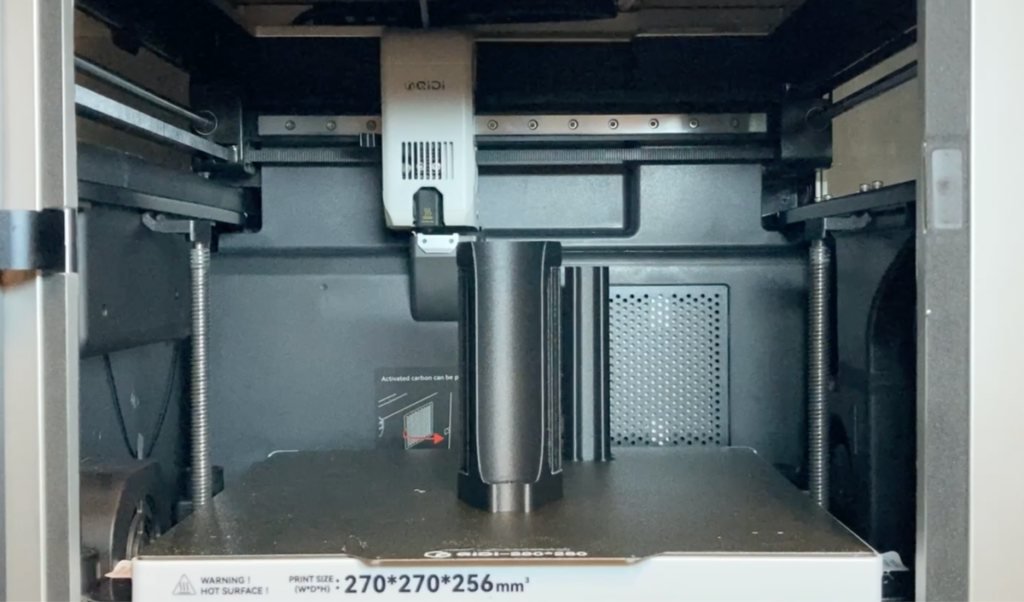

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 270 x 270 x 256 | 270 x 270 x 256 |

| 最大スピード[mm/s] | 600 | 600 |

| 推奨スピード[mm/s] | - | - |

| 最大加速度[mm/s²] | 20000 | 20000 |

| 最大押出流量[mm³/s] | - | - |

| 最大ノズル温度[℃] | 370 | 370 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 120 | 120 |

| 対応フィラメント | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など | PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PA、PC、カーボン/ガラス繊維強化樹脂など |

| マルチカラー | QIDI Box 1台で4色 最大16色 | × |

| 消費電力[W] | 350W+280W | 350W+280W |

| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 |

| Wi-Fi | ○ | ○ |

| 内部ストレージ[GB] | 32 | 32 |

| カメラ/リモートモニタリング | ○ | ○ |

| スライスソフト | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer | QIDI Studio PrusaSlicer Orca Slicer |

| その他 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 | 3-in-1エアフィルター: G3プレフィルター + H12 HEPA + ココナッツシェル活性炭 |

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト |

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!

QIDI TECH Q2 Comboとは?10万円以下で実現した驚きのスペック

「Q2 Combo」はQIDI TECH初のマルチカラー3Dプリンターです。

2024年に登場した「Plus4」もQIDI Boxに対応していますが、「Combo」としての販売はありません(2025年11月時点)。

「Plus4」に比べてサイズがコンパクトになり、「Q2」本体の重さはおよそ18キロ。

内部にマルチカラーシステムが入っていないため(現状は別発送)、1人でも比較的カンタンに持ち上げられるサイズ・重量感です。

価格が10万円を切るコストパフォーマンスの高さも注目の「Q2 Combo」。

まずは、そんなサイズも価格もコンパクトな「Q2 Combo」のスペックを把握していきましょう。

初期セットアップ時の注意点も含めて、「Q2 Combo」の基本情報を紹介していきます。

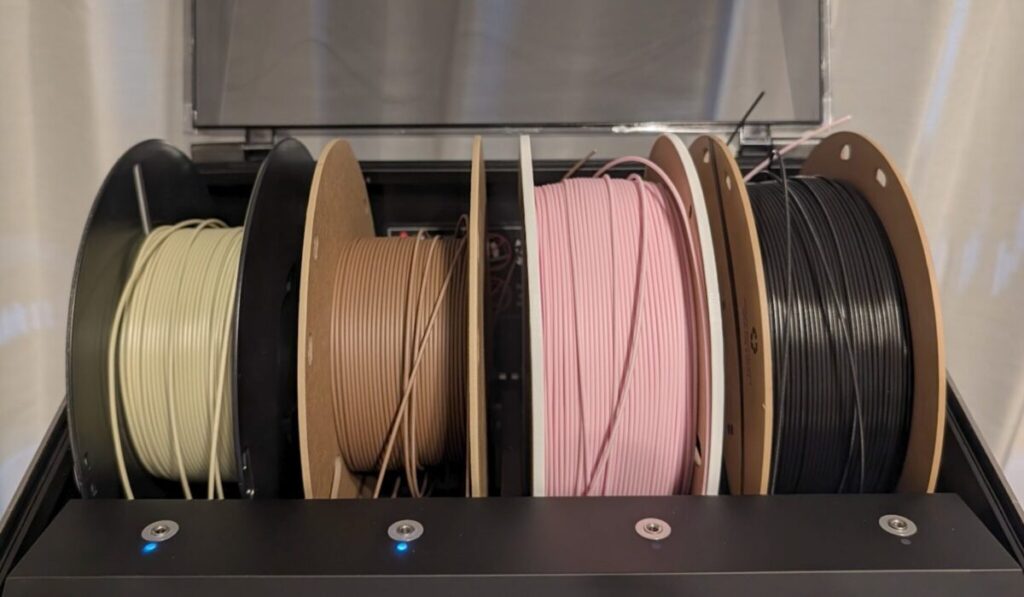

Q2本体とQIDI Boxからなる初のマルチカラーシステム

「Q2 Combo」は、3Dプリンター「Q2」本体とマルチカラーシステム「QIDI Box」から構成されるマルチカラー3Dプリンターです。

1つのノズルから出てくるフィラメントを順次切り替えることで、基本的に4色までのマルチカラープリントを実現できます。

昨今各社がこぞって新機種を投入してきた、もっともスタンダードなマルチカラーシステムを採用しています。

最大65℃のチャンバー加熱機能

「Q2」本体は、最大65℃のチャンバー加熱機能を備えています。

そのため、ヒートチャンバーが必須とされるPC-ABSのような産業レベルのフィラメントも対応可能。

もちろん、ASAといった冷えると反りやすい材料でも、安定してプリントすることができます。

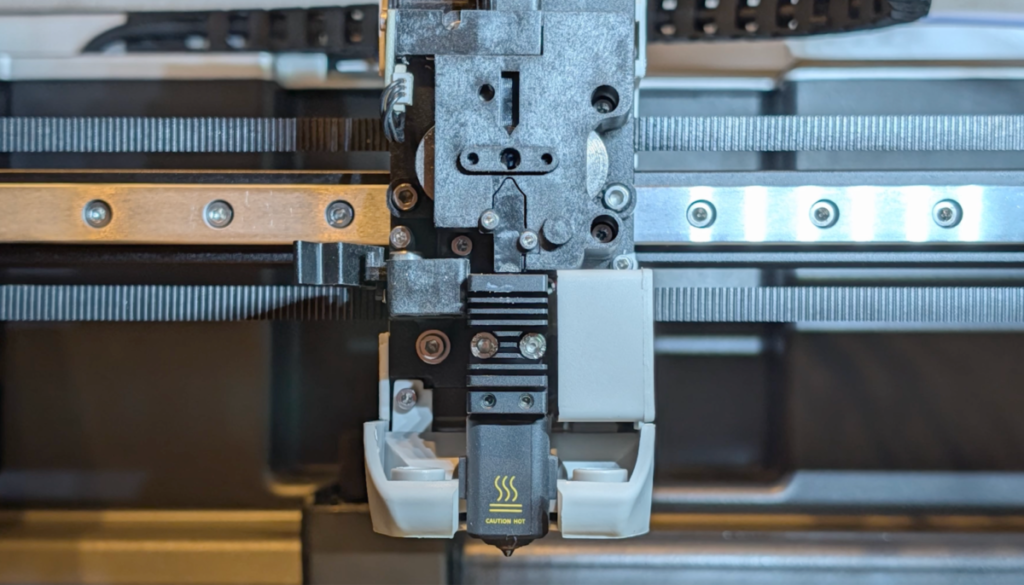

最大370℃に対応する高温ノズル

ノズル温度は最大370℃に対応しています。

これにより、スーパーエンプラの1つであるPPS-CFフィラメントなど、300℃を超えるノズル温度が必要なハイレベルなフィラメントにも対応できます。

高い耐熱性や機械的強度に優れ、金属の代替にも使われるPPS-CFを使いこなしたい方には、最適な1台でしょう。

個人向け3Dプリンターではなかなか対応していない温度帯であるため、高温ノズルは「Q2 Combo」の大きな魅力の1つです。

最大加熱温度65℃のフィラメント乾燥機能

マルチカラーシステムである「QIDI Box」は、フィラメントの乾燥機能も兼ね備えています。

最大加熱温度は65℃。

プリント中にも材料を乾燥させることができる温度としては他社と比較しても高温の部類です。

PLAのような標準的な材料のみならず、高度な材料の扱いにも貢献してくれるでしょう。

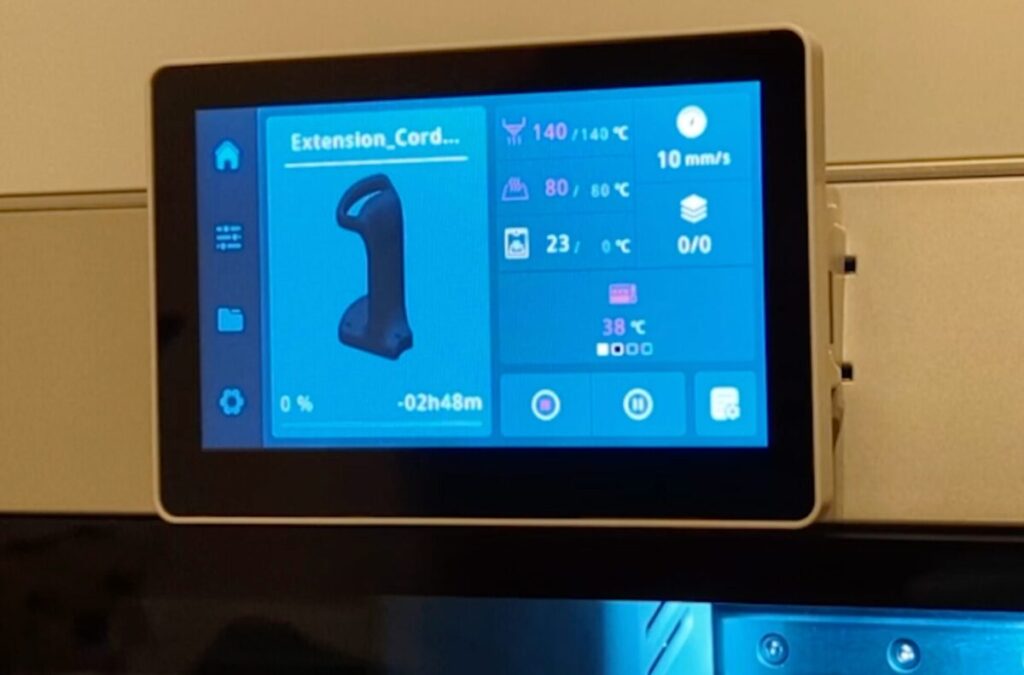

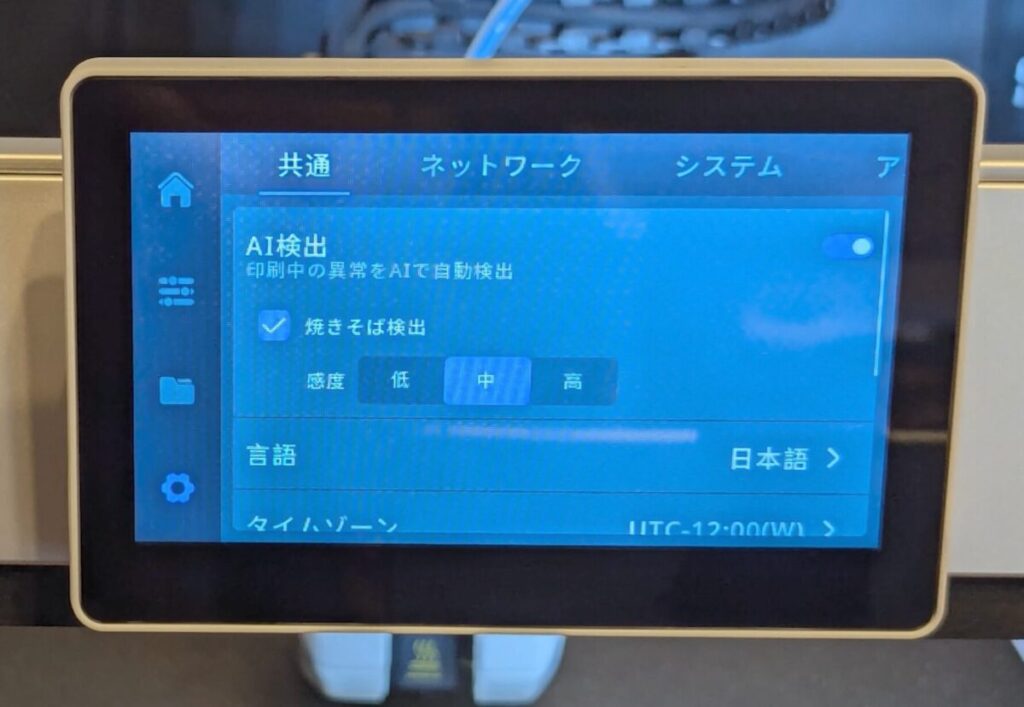

インターフェースの画面遷移が改善しサクサク

「Q2 Combo」のインターフェースは、基本的にはこれまでのQIDIマシンの雰囲気を踏襲しています。

ただ、これまでの課題であった“画面の遷移の遅さ”が改善され、スクリーンの反応は良くなっているように感じられます。

ストレスフリーに使用できるでしょう。

AI検出機能付きカメラ搭載

「Q2 Combo」には、AI検出機能付きのカメラが搭載されています。

なかでも、フィラメントのスパゲッティ検出ならぬ“焼きそば検出機能”がついている点は、非常に興味深いです。

10万円以下という超低価格ながらも、3Dプリントを楽しむのに充分すぎる機能を盛り込んだ「Q2 Combo」。

次項から、そのセットアップ手順や実態を詳しく見ていきましょう。

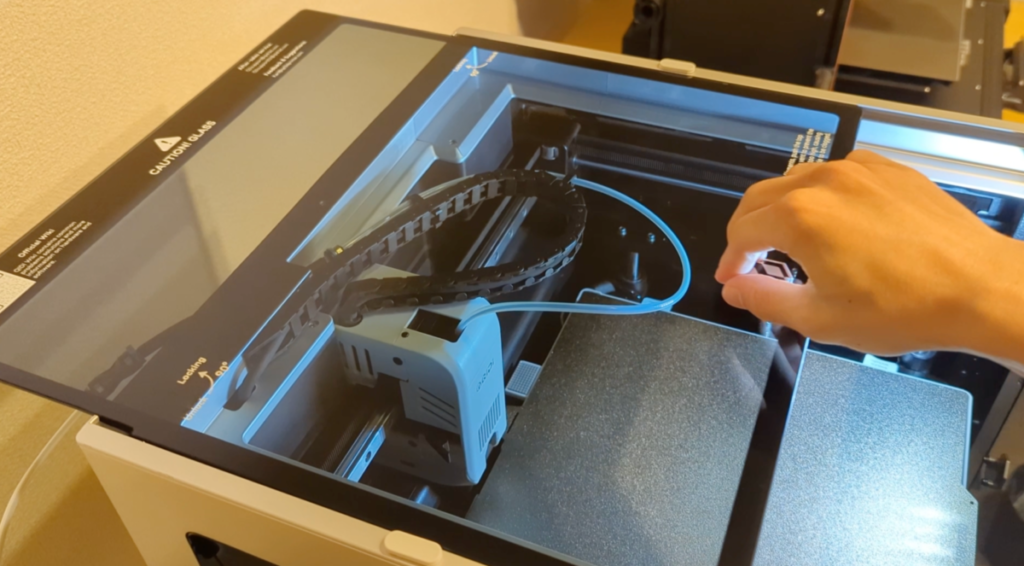

Q2 Combo開封!本体&QIDI Boxをセットアップ

それでは、「Q2 Combo」を開封していきましょう!

QIDIは、「Q2」本体とマルチカラーシステムである「QIDI Box」が別の箱で発送されるため、本体の内部にマルチカラーシステムの姿はありません。

その他の点を除けば、セットアップは一般的なマルチカラーCoreXYマシンの立ち上げ作業の流れと大きな違いはありません。

だけで、ほぼ完了となります。

その後は電源を入れて、言語設定やセルフインスペクション(加熱部分やファンの自動動作確認)と調整(オートレベリング・振動補正)を行っていきます。

注意すべき点はマルチカラーシステム「QIDI Box」の設置作業が必要となること。

「QIDI Box」は本体とは別の箱で配送されるという個別配送自体がかなりのイレギュラー。

加えて、なかなか骨の折れる設置作業が待っています。

QIDI Boxのセットアップ

「QIDI Box」を設置する際にはユーザー側で「Q2」にパーツを追加したり、交換をしたりする手作業が必要となります。

たとえば、

など、細々とした作業が必要です。

「QIDI Box」が別配送されるとは聞いていましたが、ここまでの交換作業が必要なのは“予想外”だったのが、正直なところ。

エントリーレベルのマルチカラーとして売り出している「Q2 Combo」ですが、こういった面倒な作業が発生する点はコンセプトと相容れない部分だといえるでしょう。

日本語のクイックスタートガイドが入っている点は親切ですが、作業が多いことは認識しておくべきです。

また「QIDI Box」は、「Q2」本体の上にかさ上げの枠(ライザー)を設置して乗せることになるのですが、これが“固定”されるわけではなく、ただ“上に乗せるだけ”です。

溝にハマってはいますが、ガラスの蓋を乗せる場所としては不安定で心配な構造になっています。

使用する際には、その点も留意しておきましょう。

Q2 Comboでテストプリントを実施!

まずは、定番の3DBenchyからテストプリントの結果を見ていきましょう。

プリントに要した時間は、約22分。

少し糸引きが見られますが、これはフィラメントが湿気を吸っていたのかもしれません。

その他に気になるところはなく、上々の仕上がりでした。

ちなみに、高速プリント時の騒音は、扉を開けた状態でだいたい60dB前後。

ABSなどの材料で扉を閉めた場合だと50dB程度でした。

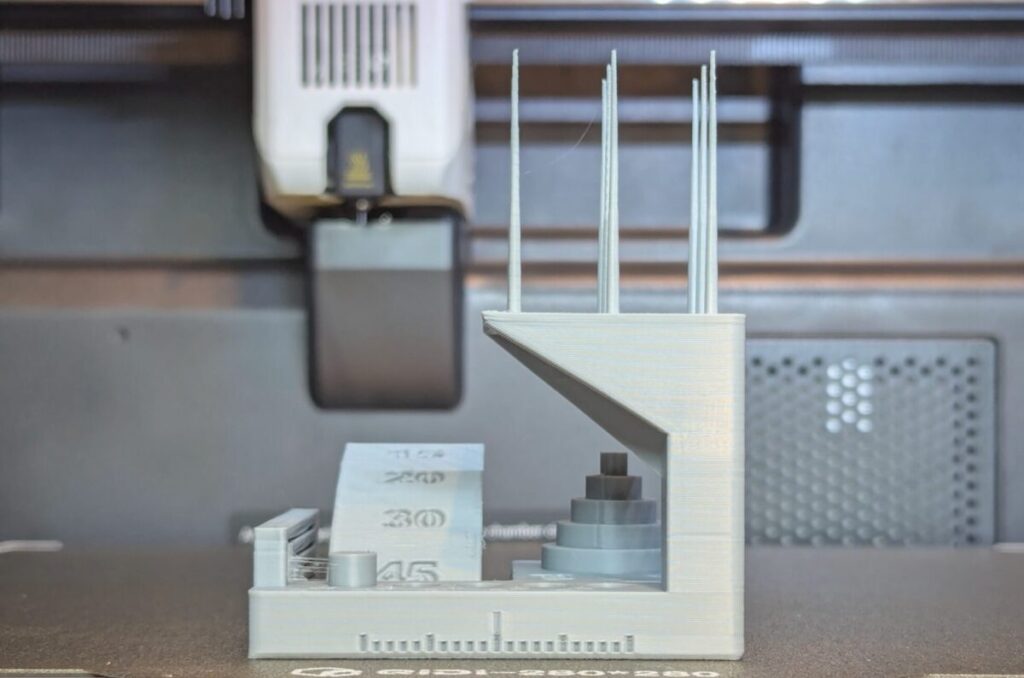

続いて、FDMtestをプリントしてみます。

という結果になりました。

クリアランスに若干の懸念が残る点を除けば、昨今続々登場している多くのCoreXYマシンと同等の結果といえるでしょう。

最後にプリントエリアをいっぱいに使った、一層だけのシートをプリント。

ちなみに、「Q2」は左手前にプリントできないエリアが存在します。

プリントできないエリアを避けると、横幅は最大で258mmほどになりました。

結果は、上々。

第一層の品質自体は特に欠陥もなく、きれいな仕上がりです。

実機検証!Q2 Comboの実力は?3Dプリント事例5選

「Q2 Combo」の最大の強みは、幅広い材料への対応力です。

価格が安いだけでなく、高性能なエンジニアリングフィラメントも使いこなせる優秀さはコスパ以上の魅力となるはず。

ここからは、PLAによる標準的なマルチカラーや高機能材料を使ったマルチマテリアルプリントなど、5つの事例を通じて実力を徹底検証していきます。

検証1:PLAでマルチカラープリント

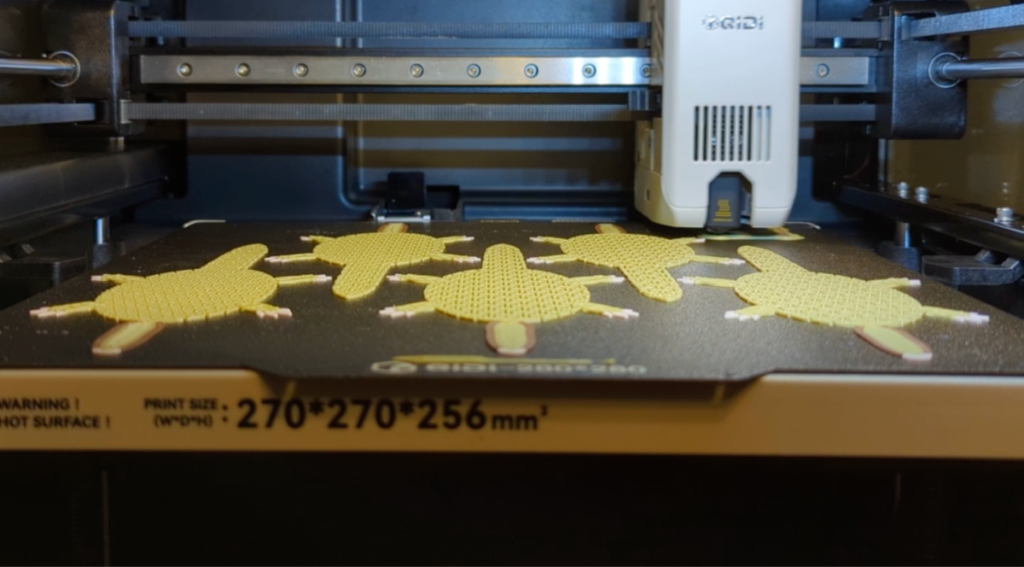

まずは最も一般的なPLAフィラメントを使って、標準的なマルチカラープリントを実行していきましょう。

今回は4色のPLAフィラメントをセットし、マルチカラーアルマジロのモデルを、ビルドプレートに5つ配置してプリントしていきます。

黄緑から茶色のフィラメント切り替えにかかった時間は、ビルドプレートを離れてから再び戻るまで、およそ2分30秒でした。

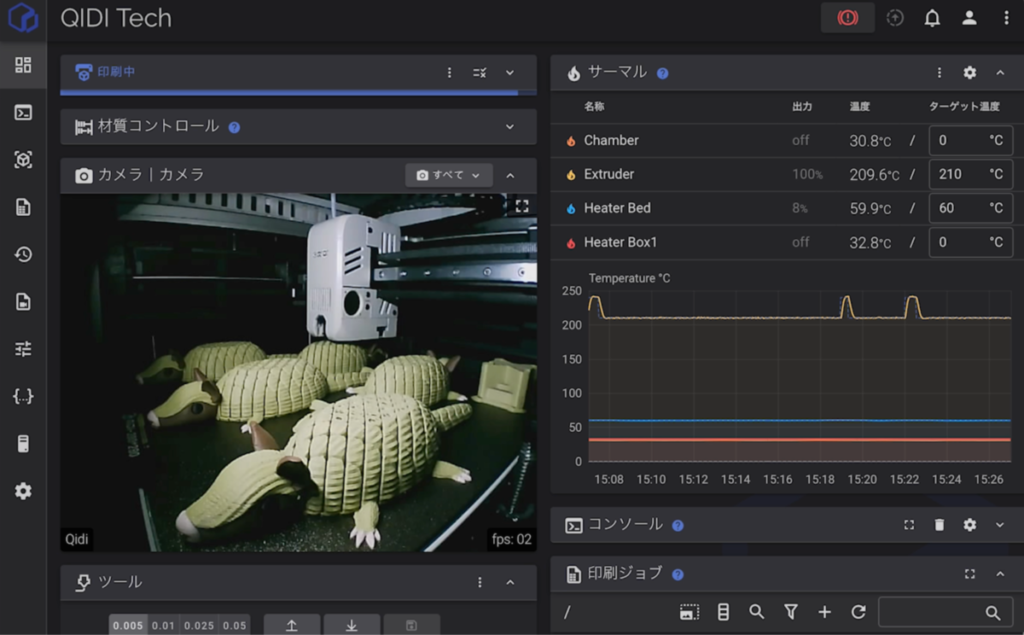

余談ですが、専用スライスソフトである「QIDI Studio」やスマホアプリからリモートモニタリングができるので、外出時も非常に便利です。

さて、プリントの序盤でレイヤーシフト(ズレ)が生じてしまうアクシデントがありつつも、プリント完了。

QIDIに確認したところ、Box取付時にワイパーを専用品に交換していなかったことがレイヤーシフトの原因とのことでした。

可愛らしいマルチカラーアルマジロさんが誕生しました。

プリントに要した時間は、スライサーの表示では“およそ32時間”でしたが、実際には約3時間半ほど延長した35時間。

時間表示はあまりあてにならないかもしれないので、留意しておきましょう。

とはいえ、プリントしたアルマジロモデルは序盤のレイヤーシフトを除けば、目立った問題なく仕上げることができています。

また、198回ものフィラメント切り替えを要しましたが、フィラメントのロード・アンロードの際に1度もエラーは発生しませんでした。

そして、色切り替えに伴うフィラメントのゴミは、およそ60グラム。

アルマジロ1匹分の70グラムとさほど変わらない結果となりました。

今回のように、1回のプリントで複数の同じモデルを並べるといった工夫をしてあげると効率的でしょう。

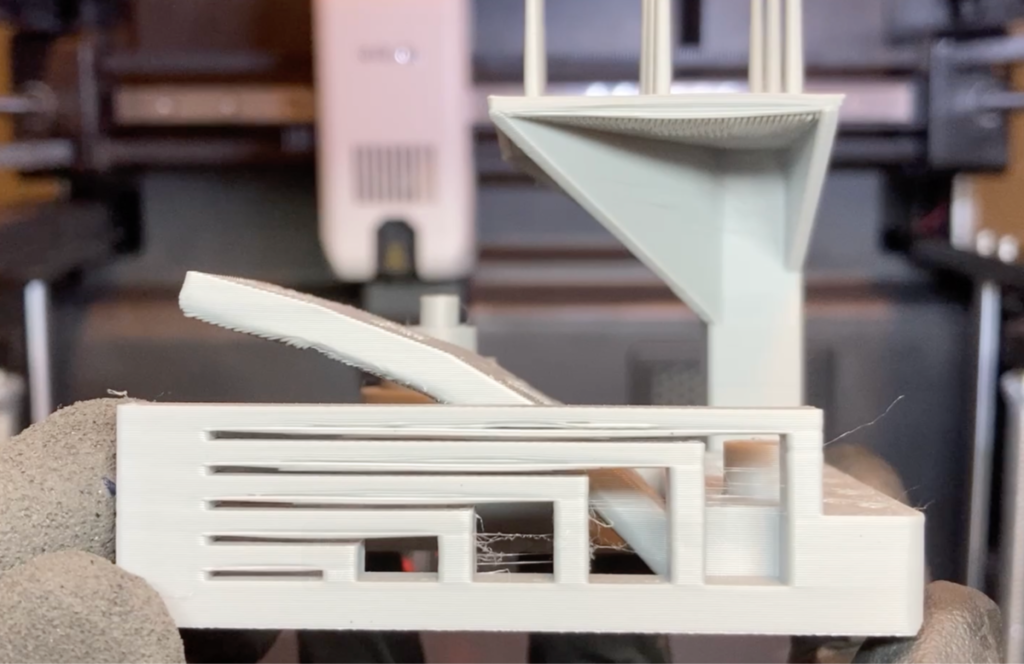

検証2:PET-CFと専用サポート材を使ったマルチマテリアルプリント

次に、異なる素材を用いたマルチマテリアルプリントを実行。

使用したのは、QIDI純正フィラメントのPET-CFと、PETやPA向けのサポート専用マテリアルであるS-Whiteです。

PET-CFは、NFCタグ付き。

情報の自動読み取りに対応しているため「QIDI Box」にセットし、ロードした際、自動的に黒いPET-CFであることが認識されます。

純正フィラメントの自動認識機能はもはや珍しくはありませんが、NFCタグがしっかり機能していることは確認できました。

一方、S-Whiteにはタグがついていませんでした。

純正フィラメントとはいえ、すべてのフィラメントがNFCタグ搭載ではない点には注意が必要です。

サードパーティ製フィラメントと同様に、手動で種類や色を設定することになります。

準備ができたら早速プリントを開始。

プリント中、スクリーンの右側には「QIDI Box」の情報が表示され、「QIDI Box」も自動で加熱がはじまっていることが分かります。

これは珍しい機能です。

温度はスライスソフト上で設定可能で、一部のエンジニアリングフィラメントに関してはプリセットされているようです。

さて、本題のマルチマテリアルプリントの様子を見ていきましょう。

途中から一部の領域にサポートが形成されるモデルであるため、サポートと本体の界面にS-Whiteが使われていきます。

界面では3層くらいに渡ってPET-CFとS-Whiteが頻繁に切り替えられ、サポート材の終点でも再び界面にS-Whiteが登場。

上下で合計10回のフィラメント切り替えが実行されました。

少し光沢のある上品な仕上がり。

プリントに要した時間は、およそ2時間40分です。

注目のサポート専用材(S-White)の効果は非常に高く、少し硬さはありながらも、素手で簡単に取り外すことができました。

本体の方にS-Whiteが残る箇所もありましたが、界面は荒れることなく、しっかり効果が出ています。

残ったものもピンセットできれいに剥がすことができ、サポート箇所の表面は専用材料ならではの滑らかさとなりました。

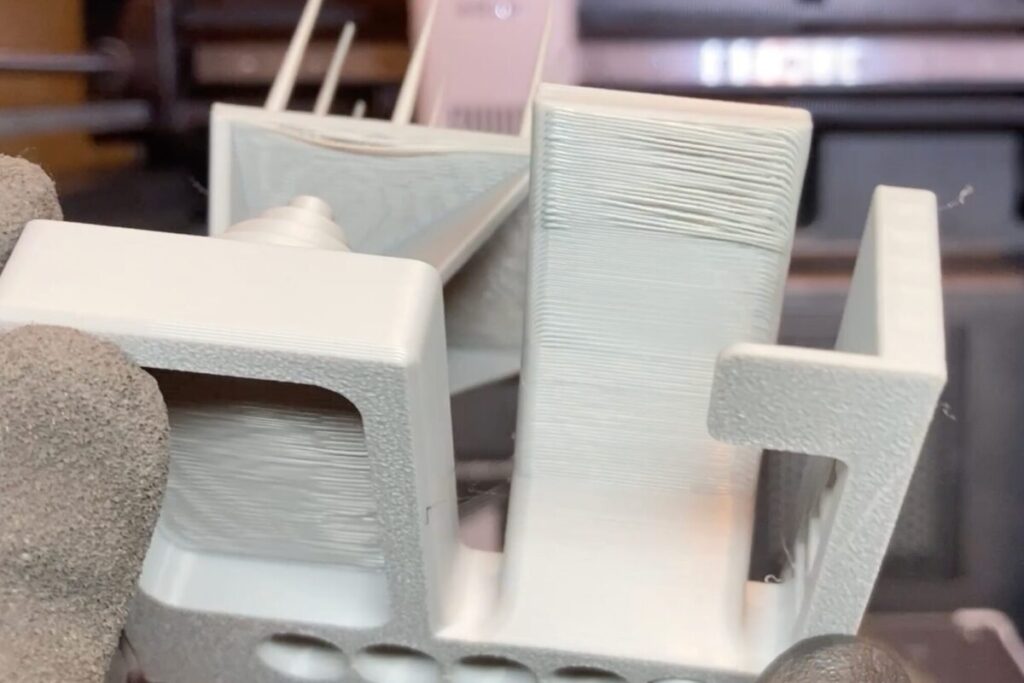

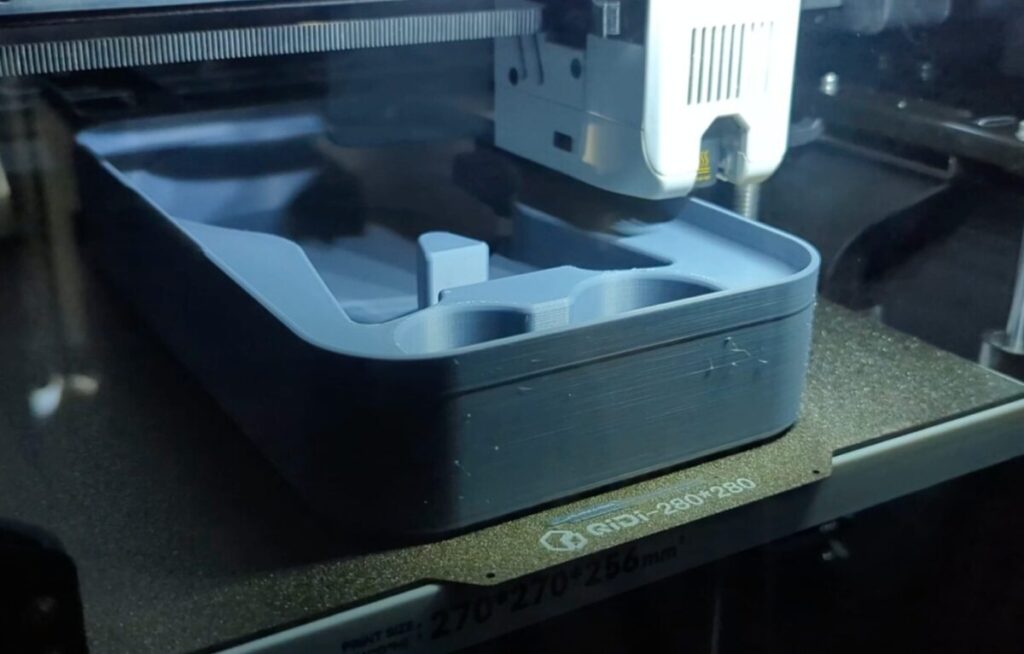

検証3:チャンバー加熱機能を活かしたABSやASAでのプリント

「Q2」の大きな特徴の1つである、最大65℃のチャンバー加熱機能を活かしたプリント事例も見ていきましょう。

チャンバー加熱機能は、反りやすい材料を安定してプリントするのに大いに貢献します。

PLAやPETGであれば周囲の温度はそこまで関係ありませんが、たとえばABSは冷えるとプリント品が反ってしまいやすい傾向にあります。

そういったフィラメントを使用する際、「Q2」のように内部を温めることができれば、より安定してプリントすることが可能となります。

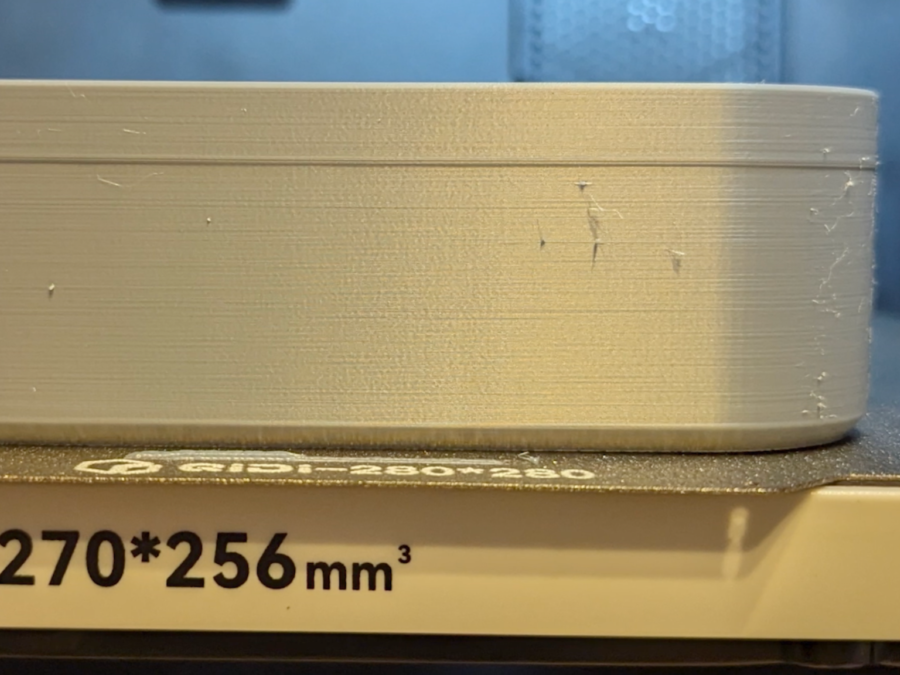

実際に、ほぼフルサイズの箱をABSでプリントしてみたところ、反らずにキレイにプリントできました。

ABSを積極的に使いたいけど、密閉型やヒーター付きマシンは高いんだよな…

という方にも、「Q2」はおすすめできるマシンだといえるでしょう。

さらに、類似のフィラメントでありながら耐候性があり、外で使うモノをプリントするときに活躍するASAを使いたい方もいるでしょう。

ヒーターなしでプリントしたら、反り上がってしまった!

という経験をしたことがある方も少なくないはずです。

そこで、ASAでも実行してみたところ、チャンバー加熱機能によりASAの推奨値55℃までは、およそ8分30秒で到達。

そして周辺にサポートを設定したモデルでも、反りや剥がれなくプリントを完了できました。

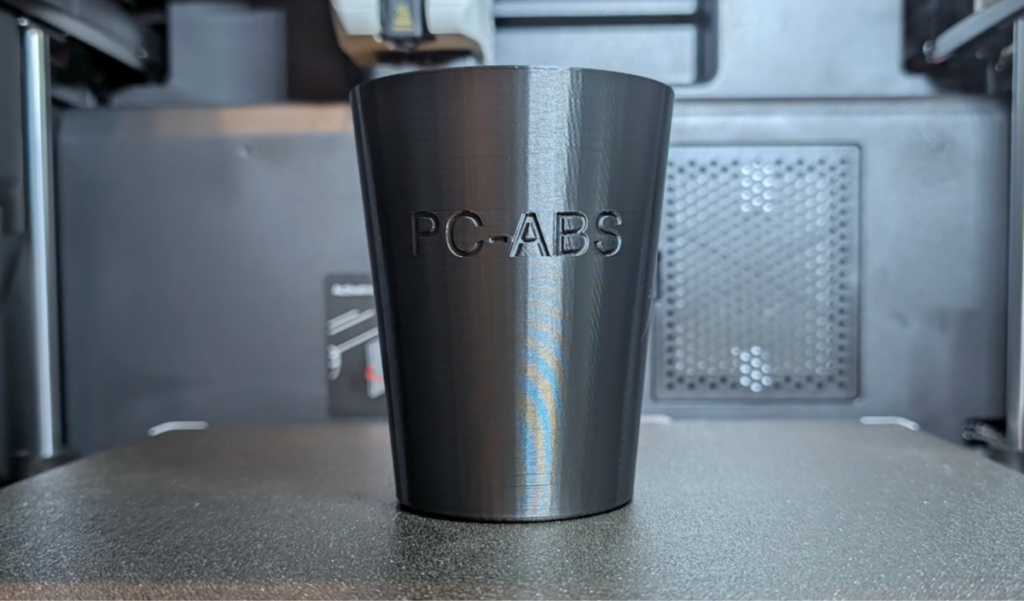

最後に、ヒートチャンバー必須とされるPC-ABSフィラメントでもプリントを実行。

「Q2」はPC-ABSのような産業レベルのフィラメントにも足を突っ込みたい方にとっても最良の選択肢となりそうです。

ちなみに最大チャンバー温度の65℃に到達するには、プリント開始前におよそ18分の加熱を要しました。

検証4:300℃以上のノズル温度が必須のPPS-CFフィラメント

今度はノズル温度に着目してスーパーエンプラのひとつ、PPS-CFフィラメントでプリントを実行してみましょう。

PPS-CFフィラメントといえば、300℃以上のノズル温度が必須で個人向け3Dプリンターでは対応していないものがほとんどです。

ですが、この「Q2」は最大370℃まで対応可能。

高い耐熱性や機械的強度に優れ、金属の代替にも使われるPPS-CFフィラメントも、難なくプリントできてしまいます。

ハイレベルなフィラメントを使いこなしたい方にとっても、「Q2」は良い相棒となり得るでしょう。

検証5:PLA活用時に役立つ?上蓋オープン&ライザー側面の開閉の効果

ちょっとした検証として、「Q2 Combo」の特徴の1つである、

という仕様を試したプリントを行ってみました。

上蓋を半分オープン、そしてライザーを一部開放してプリントしてみたところ、スタート時点で27℃だった内部の温度は、途中経過で38℃付近まで上昇。

さすがにプリント失敗の懸念もあったので、途中から前扉も開放することとなりました。

PLAなどでプリントする場合には、ライザー頼りはちょっと危険かもしれません。

前扉も開放してプリントすべきでしょう。

導入前に知っておきたい!Q2 Comboの注意点と懸念事項

「Q2 Combo」はコストパフォーマンスの高い非常に魅力的なマシンですが、その裏には、“価格とのトレードオフ”も存在します。

ここからは、本体設計や「QIDI Box」の仕様、ソフトウェアの課題など、実際に使ってわかった注意点を赤裸々に解説していきます。

導入後に後悔しないよう、注意点もしっかり確認しておきましょう。

コスト重視ゆえの本体設計やセットアップの課題

まずは、ホットエンドの交換方式について。

最近の3Dプリンターでは工具無しで交換できるクイックスワップタイプが増えていますが、「Q2」のホットエンドはネジを外して配線を引き抜く方式です。

この方式は数年前のスタンダードであり、“初めてのエントリーレベル”を謳う製品としては、交換作業が面倒でやや不親切だと感じざるをえません…。

また「QIDI Box」の設置に伴い、複数なパーツ交換をユーザーが実施する必要がある点も課題でしょう。

フィラメントチューブの取り換えやフィラメントセンサーの交換など、手間のかかる作業が多く、初心者にとっては大きな負担となりかねません。

正直なところ筆者自身も、「QIDI Box」が後から配送されるという異例のスタイルに加え、ここまでの交換作業が必要なのは予想外でした。

さらに、「QIDI Box」を使用する場合、各スロットから伸びるフィラメントチューブ4本を本体のハブに差し込む方式を採用しています。

他社製品ではチューブ1本だけをハブに差し込むシンプルな方式もあるため、4本チューブのスタイルは、個人的にはあまりスマートではないなと感じています。

クセが強いマルチカラーシステム「QIDI Box」の仕様

マルチカラーシステムである「QIDI Box」には、いくつかのクセの強い仕様が見られました。

まず「QIDI Box」の加熱乾燥機能を使用している最中に、内部で結露している現象が発生しました。

どうやら原因は後ろ側の換気口を開けていなかったからのようですが、自動で開閉するタイプもある中で、手動開閉は理想的ではありません。

また、プリント後にフィラメントを取り出そうとする際、フィラメントが固定されていて、指で引っ張っても取ることができません。

そのため、スクリーン上の“除去”ボタンをタップする必要がありますが、この仕組みがかなり独特です。

実際に「除去」を試みると、フィラメントの端が勢いよく吹っ飛ばされる謎仕様となっていました。

先端がこれほど飛ばされると絡まる可能性もありますし、この設計には不満を感じるユーザーが多いかもしれません。

さらに、PET-CFを使ったプリントの検証中、フィラメントの引き戻しに手こずり、フィラメントが暴れるアクシデントも発生。

QIDI純正のPET-CFフィラメントであったにもかかわらず、切り替えのたびに手でフィラメントの回転をサポートしないとエラーで停止してしまう状況となり、大変苦労しました。

それから「QIDI Box」はCF(カーボンファイバー)系やGF(ガラスファイバー)系フィラメントへの対応も強調していますが、その硬さや磨耗性の高さには注意が必要です。

一般に、出し入れの多いマルチマテリアルプリントでは、フィラメントの通り道であるチューブは削られやすいです。

硬いものが多いエンジニアリングフィラメントは折れやすい点にも注意が必要で、実際に経路のどこかでフィラメントが折れる事態に遭遇しました。

最終的にハブの内部で折れているフィラメントを発見・除去しましたが、CF・GF系は折れやすいフィラメントばかりです。

「QIDI Box」から供給する際には、このリスクを頭に入れておくべきでしょう。

エラーメッセージのわかりにくさもあって、解決には時間がかかる可能性があります。

改善を期待したいソフトウェア周りの不具合

ソフトウェア周りにも改善を期待したい点がいくつかありました。

まず、スマホアプリの「QIDI Link」について。

まだ「QIDI Box」まわりの表示が見られなかったり、たまに進捗のパーセンテージや時間の表示が乱れたりするケースがあるようです。

それから、AIによる“焼きそば検出機能”の精度に課題が見られました。

プリントが問題なく進んでいる状況でも、唐突にプリントが一時停止してしまう事象が発生。

チェックしても特に問題は見当たらず誤検出だったのですが、この停止によってモデルの表面にうっすらとスジが入ってしまいました。

この機能は、もう少し検出精度が高まるまでは実用的ではないといえるでしょう。

最後に、停電などによって一時的に電力が失われた場合のプリント再開機能についてです。

電力が失われたことは検出されたようですが、残念ながら再開には失敗してしまいました。

ここで挙げたような機能に関しては、今後のソフトウェアアップデートでぜひ対応してもらいたいポイントだといえます。

まとめ:QIDI TECH Q2 Comboはどんな人におすすめ?

QIDI TECHの「Q2 Combo」を実際に使ってみて、コスパ重視で対応材料の種類にこだわりたい方に、とくにおすすめできる1台だと感じています。

「Q2 Combo」は箱型マルチカラーという観点でも最安クラスであることに間違いありませんし、そこに最大65℃のヒートチャンバーや最大370℃の高温ノズルが加わっている点は、紛れもない強みだといえるでしょう。

一方でエントリーレベルを謳いながらも、上級者が使いそうな材料への対応を訴求しているなど、ターゲットがややわかりにくい側面もあります。

また、マルチカラーシステムの「QIDI Box」には設置の煩雑さや、フィラメントの引き戻しなど、やや微妙な点も多く見られました。

そのため、マルチカラー機能にこだわらないのであれば、「Q2」単体での導入も賢明な選択肢となりえます。

「Q2 Combo」はハイエンドな機能を安価に手に入れ、導入時の手間や「QIDI Box」のクセを許容できる、コストパフォーマンスを追求するユーザーにとって最適なマシンだといえるでしょう。

類似の性能をもちながら、よりサイズの大きい機種を検討している方は「Plus4」や「Max4」もあわせて検討してみてください。

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。

実際の装置の動きを含めた、動画ならではの内容が盛りだくさんの解説をお楽しみください!