こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、2023年8月末に発表された

Anycubicの家庭用FDM方式3Dプリンター「Kobra 2 Pro」について解説&実機レビュー

していきたいと思います。

2023年から新登場した「Kobra 2シリーズ」。今回取り上げる「Kobra 2 Pro」は、先立って登場した「Kobra 2」に続いて同時にリリースされた4機種のうちの1つです。

「シリーズ最速」をうたう「Kobra 2 Pro」には、いったいどのような特徴があるのでしょうか?

さっそく実機を購入しましたので、使い勝手を交えながら実機レビューしていきたいと思います!

- 「Kobra 2 Pro」の特徴は?

- 他の「Kobra 2シリーズ」との違いは?

- 気になる価格と販売状況は?

動画でレビューをチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。記事とあわせて活用してみてください。

それでは見ていきましょう!

Anycubic 「Kobra 2 Pro」の特徴

まずは「Kobra 2 Pro」の特徴をざっと把握しておきましょう。

「Kobra 2 Pro」のキャッチコピーは“Speed Ace”。その名の通り、

「Kobra 2シリーズ」のスタンダードサイズモデルでもっとも高速な3Dプリンター

であることが最大の魅力です。

そんな“Speed Ace”の特徴について、詳しく見ていきましょう。

「10倍」高速なFDM3Dプリンター!

「Kobra 2 Pro」最大の特徴が、そのプリントスピードです。

「10倍」高速をうたっており、その最大プリントスピードは500mm/sに到達

します。

エクストルーダーや冷却システムの最適化により高速化が実現され、推奨プリントスピードですら300mm/sに達します。

このプリントスピードは、高速3Dプリンターがそろう「Kobra 2シリーズ」においても最速。とくに、造形サイズが同じスタンダードサイズモデル3種の中では突出した速度を実現しています。

| 機種名 | 最大プリントスピード |

|---|---|

| Kobra 2 Pro | 500mm/s |

| Kobra 2 | 300mm/s |

| Kobra 2 Neo | 250mm/s |

また、最大プリントスピードが同じく500mm/sを誇る「Kobra 2 Max」「Kobra 2 Plus」と比較すると、最大加速度が群を抜いています。

| 機種名 | 最大加速度 |

|---|---|

| Kobra 2 Pro | 20000mm/s² |

| Kobra 2 Max | 10000mm/s² |

| Kobra 2 Plus | 10000mm/s² |

つまり、最大プリントスピード・最大加速度を考慮すると、「Kobra 2 Pro」がシリーズ最速。Anycubicが公表している記録では、有名なベンチマークデータである#3DBenchyのプリント時間は14分56秒となっています(出典)。

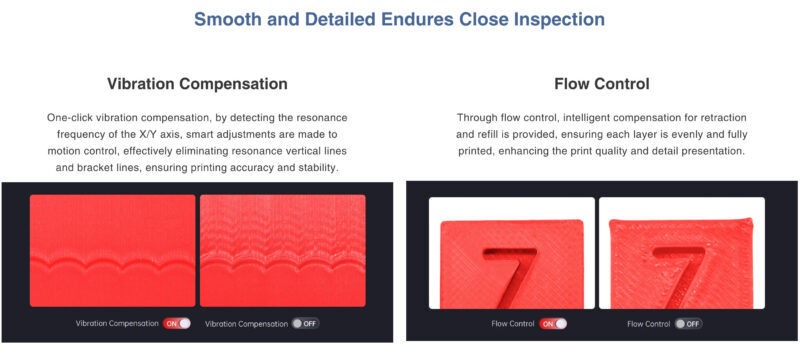

「振動補正」「フロー制御」機能搭載により、プリント品質が向上

「Kobra 2 Pro」には、

機能が搭載されています。これにより、

振動によって生じる表面の波打ちや、フィラメント押出量の過不足の改善

が実現されています。

「Kobra 2」以前には搭載されていなかった注目の機能ですね!実際の使用感についても後述していきます。

内部ストレージ&アプリコントロール対応

「Kobra 2」や「Kobra 2 Neo」といった同サイズモデルにはない「Kobra 2 Pro」の特徴が、

3Dデータを保存できる内部ストレージの搭載&アプリによるコントロールに対応

しているところです。これにより、

などが可能になります。さらに、将来的には

が提供されるとのこと(出典)。実際の使用感についても、リリースされ次第追記していく予定です。

2023/11/1にAnycubicアプリのアップデートがリリース!「Kobra 2 Pro」に対応!

導入方法・使用方法をYouTubeで解説しています↓

「Kobra 2 Pro」の実機レビュー!

さて、ここまでは「Kobra 2 Pro」の概要について述べてきました。ここからは、

「実際に使ってみてどうなのか?」

について、実機レビューしていきたいと思います!

開封!

ダンボールの中には、細かいパーツは基本的に組み立て済みの、モジュール化されたメインパーツが入っています。最上段にはPEIシートが、中段にはフレーム部分と部品類が、最下段には土台となるプラットフォーム部分が格納されています。梱包の様子は「Kobra 2」と同様ですね。

基本パーツを並べた画像がこちら。

「Kobra 2」と同様にエクストルーダーは分離した状態で配送されるので、自分でネジ止めする必要があります。大きな手間ではありませんが、取り付け済みの機種も多いため、作業が1ステップ多い印象です。

また、ガントリーのX軸に結束バンドがついていたり、スクリーンに接続するフレキシブルケーブルがテープで止められていたりと、比較的しっかりめに固定された状態になっているのも特徴的。

細々した部品・工具類は以下の通り。テスト用フィラメントやフィラメント切れ検知センサー、六角レンチなど、細々したパーツ・工具がセットになっています。グリース(上段右から2番目)が付属しているのは珍しいですね。

組み立て!

さっそく組み立てていきます。組み立て作業の手順は以下の通りです。

- 土台に対して、フレームとエクストルーダ、スクリーン、フィラメント切れ検知センサーをネジ止めする

- スプールホルダを組み付ける

- フィラメントチューブと黒コードを束ねる

- 差し込みタイプの配線を数か所挿入する

- 電圧設定を確認し、電源ケーブルを接続する

で完了です。「Kobra 2」とほぼ同じ手順になっています。

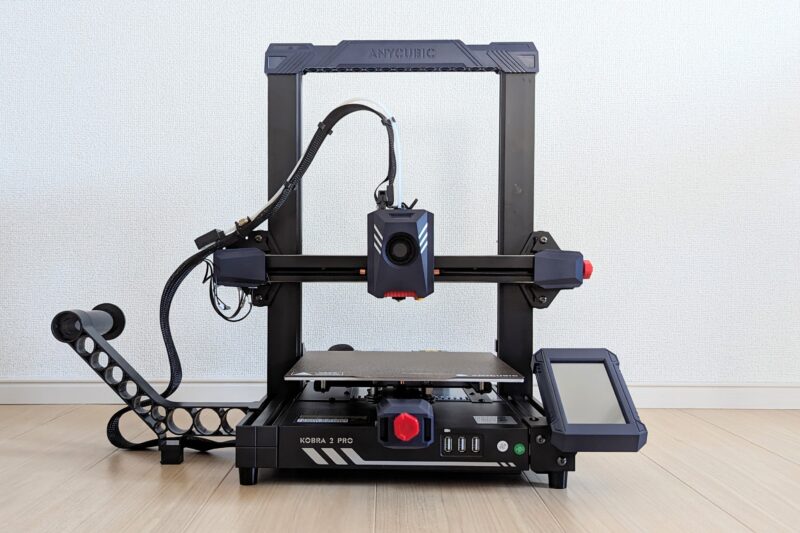

組み立てること約15〜20分、完成した「Kobra 2 Pro」がこちら!

「Kobra 2」と同様のステップで慣れていたこともありますが、初心者の方であっても30分あれば十分組み立てられる程度の作業量です。今回の「Kobra 2 Pro」に限らず、近年登場する3Dプリンターは非常に組み立てが簡単です。

電源オン→プリント前のオートレベリング・振動補正プロセスを実行!

マニュアルに従って、初回プリント前に必要な各種作業を進めていきます。主な流れは以下のとおりです。

- 言語や地域、Wi-Fiネットワークの設定

- X/Y/Z軸のセルフテスト

- オートレベリング

- フィラメント挿入

- 振動補正

基本的に画面表示に従えば良いので、戸惑う箇所は少ないです。強いて言えば、振動補正ステップの終了時点がわかりにくかった程度でしょうか(「Finish」部分の色がグレー→ブルーに変化します)。

振動補正のステップは見慣れない方も多いでしょう。以下のようにX方向(エクストルーダー)とY方向(ヒートベッド)のそれぞれを細かく振動させ、補正に必要な情報を取得していきます。

オートレベリングや振動補正には各5〜10分弱の時間がかかります。一度実行してしまえば、基本的に今後実行する必要はないので、最初だけ我慢しましょう。

テストプリント実行!

初回設定の最後に、「Print The Model?」という表示が現れます。

「何がプリントされるんだろう??」

と恐る恐る初プリント開始。

まずは7秒ほどのタイムラプスをご覧ください。(実際のプリントスピードは後半で体感していただきます…!)

現れたのは…「サメ型ボトルオープナー」でした!

これをたったの11分でプリントしてしまう「Kobra 2 Pro」、恐るべし。

3DBenchyを14分で!500mm/s高速3Dプリントの実力は?

続いては、テストプリントの定番#3DBenchyをプリントしていきます。こちらも本体にスライス済みのgcodeが保存されているので、そのままプリントしていきます。

こちらは冒頭部分を「倍速なし」でご覧いただきましょう。初期層定着後に「本領発揮」する2層目以降(動画40秒あたり)はとくに注目です。

非常に高速ですね!とくにインフィル(内側)プリント時の500mm/sの速度や、移動時の加速が段違いです。

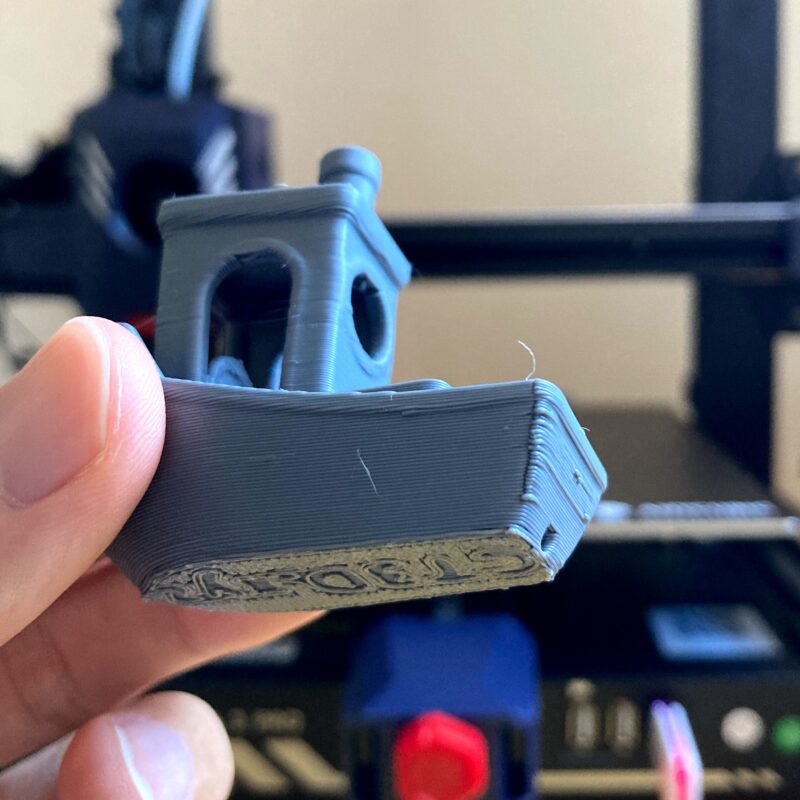

プリントされた#3DBenchyがこちら。

オーバーハング箇所や船体後部表面に若干の難は見られるものの、製造時間14分のプリントと思えば上々の出来ではないでしょうか?

後半では、同じく500mm/sの最大プリントスピードを誇るELEGOO「Neptune 4」でプリントされた#3DBenchyとの比較も行っていきます。

「Kobra 2 Pro」には、他にも蜘蛛や恐竜、もう1種のサメといった多くのテストモデルが内蔵ストレージに保存されています。自分でデータを用意することなく、たくさんのテストプリントを実行できるのはうれしいですね!

PrusaSlicerを使ってスライス、3Dプリント実行!

テストモデル以外でも3Dプリントを実行していきます。

「Kobra 2 Pro」に同梱のUSBには、以下の2種類のスライスソフト(スライサー)が格納されています。

今回は、PrusaSlicerを使って3Dプリントを実行していきます。

すでにPrusaSlicerをインストールしている場合には、同じく同梱の「Suggested Parameters Profiles」をインポートすることで、すぐにスライス作業に取りかかることができます。

デフォルトの速度設定は以下の通りです。速度は(最大値ではなく)推奨値の300mm/sとなっています。一方、加速度(移動、インフィル)の設定値は、「Kobra 2 Pro」の特徴である200000mm/s²がデフォルトとなっています。

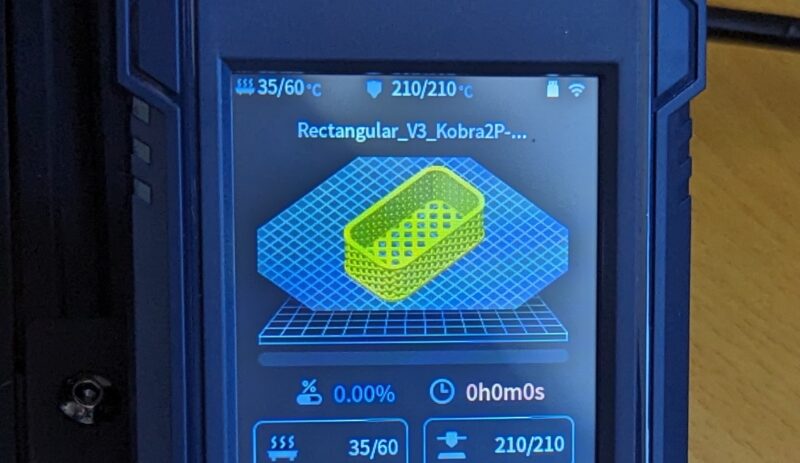

今回は次のような網目をもつボックスをプリントしていきます。PrusaSlicerや本体で追加の設定をすることなく、サムネイルを表示してくれました。

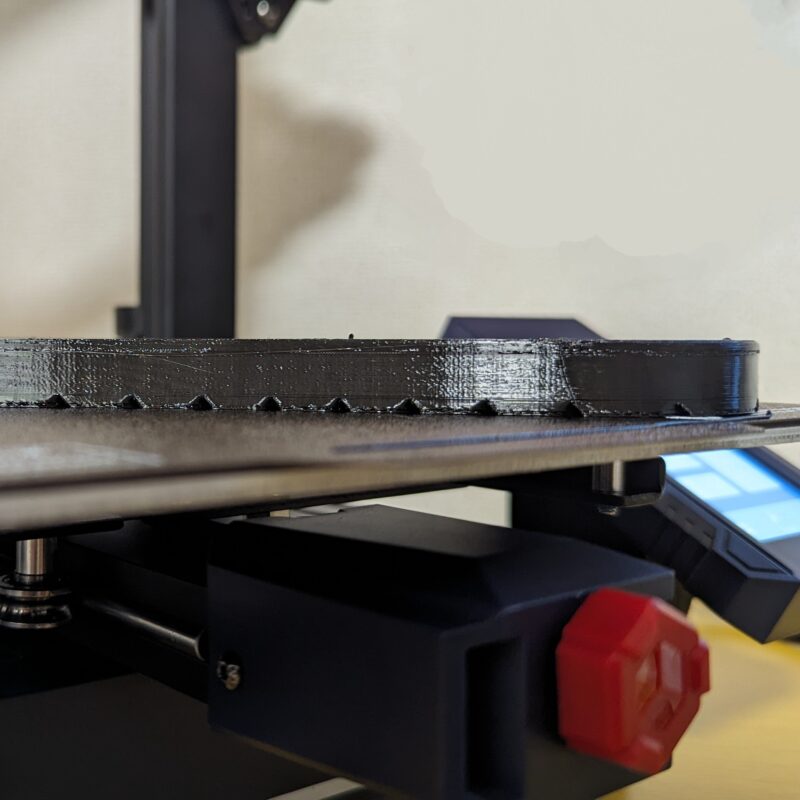

待つことおよそ2時間半…。完成品がこちら!

素敵なあみあみボックスが登場!細部まで想像以上に高品質。これは正直大満足です。

さきほどの#3DBenchyの結果も踏まえると、最大速度は推奨値の300mm/sに設定するのが良さそうですね!

TPUもラクラクプリント!80mm/sでもハイクオリティ

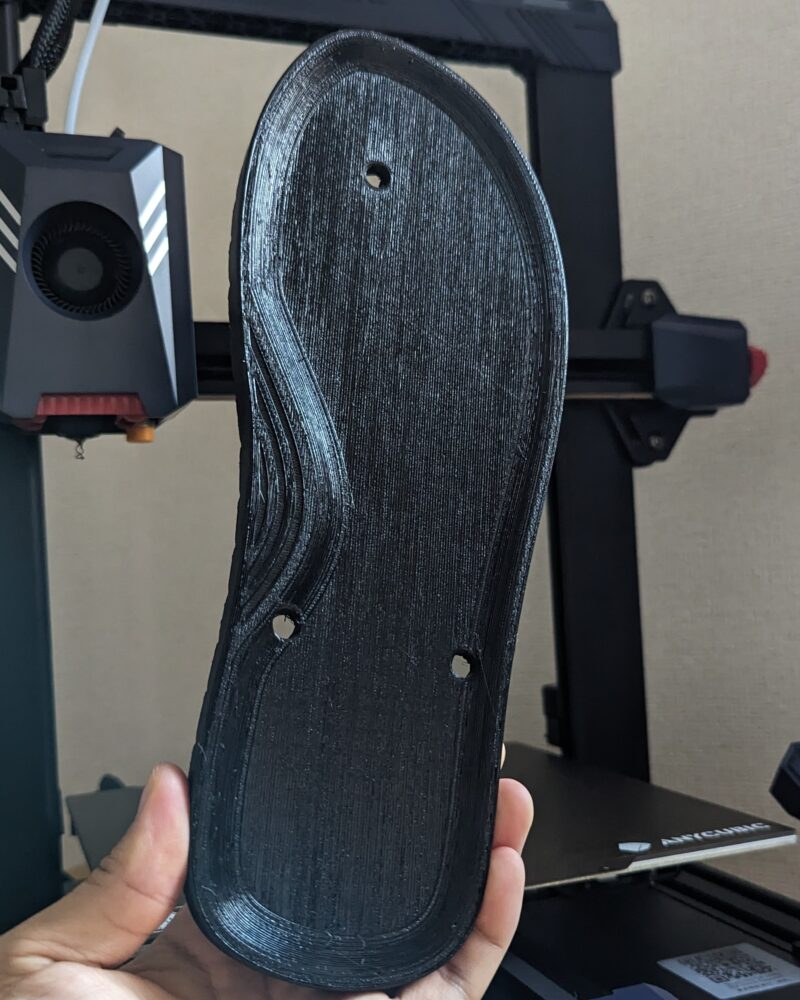

ここまでPLAフィラメントを使用してきましたが、TPUでもお試しプリントを実行してみます。

いったい何ができあがるでしょうか…?

細部もチェックしてみましょう。

完成品はこちら!

3Dプリンター製のサンダルが完成しました!(データはThingiverseより)

インフィル速度を80mm/sに設定し、プリント時間が約6時間半。足のサイズが約27cm以下くらいであれば、スタンダードな造形サイズの「Kobra 2 Pro」でもばっちりプリント可能です。

ダイレクトドライブ式なので、TPUのような柔らかい材料も難なく押し出すことができる「Kobra 2 Pro」。PLA以外の材料でも問題なくプリントできることが確認できましたね!

豊富な3Dプリント例はYouTubeをチェック!

この他にも、「Kobra 2 Pro」を使って3Dプリントする様子や3DプリントしたモノをYouTubeの再生リストにまとめています。

「どんなモノが作れるのかな??」

と気になる方はぜひチェックしてみてください!チャンネル登録もよろしくお願いします!

使ってみてわかった!「Kobra 2 Pro」のココがすごい!

ここからは、

実際に使ってみて感じた「Kobra 2 Pro」のスゴいところ

について紹介していきたいと思います。

超高速!加速度20000mm/s²の威力は想像以上!

何よりもお伝えしたいのは、

「Kobra 2 Pro」はスピード、動きのキレ(加速)が半端じゃない

ということです。

3Dプリントの様子で示したように、

の組み合わせは想像以上でした。

とくに、加速度の違いは馬鹿にできません。速度を一気に上げ下げできるので、ノズル移動時の「キレ」が違います。この点は、同じ最大プリントスピードの「Kobra 2 Plus」「Kobra 2 Max」にない利点なので、選択の際は考慮しておきましょう。

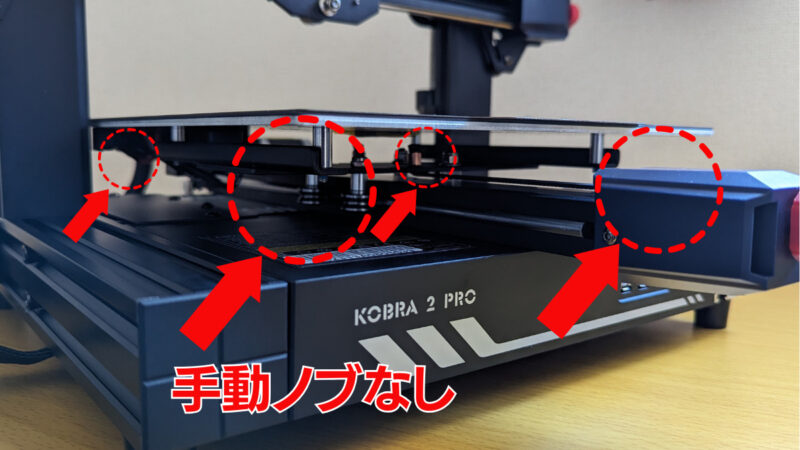

完全オートレベリング式で初心者も安心!

「Kobra 2」と同様に、「Kobra 2 Pro」

手動レベリング不要の、完全オートレベリング

対応機種となっています。配送時にズレが生じることもあるようですが、筆者のケースではいっさい調整不要で、オートレベリング後にそのまま3Dプリントすることができました。

オートレベリングのある機種でも、補助的にA4用紙等を使った手動レベリングが必要になるケースは多いです(例. ELEGOO「Neptune 4」)。その点、

となっています。

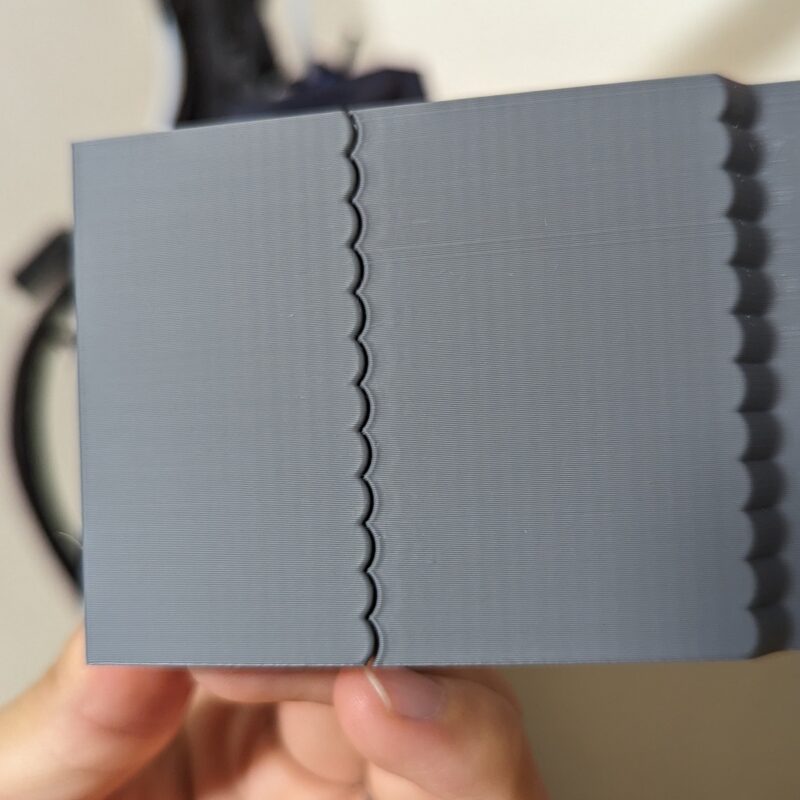

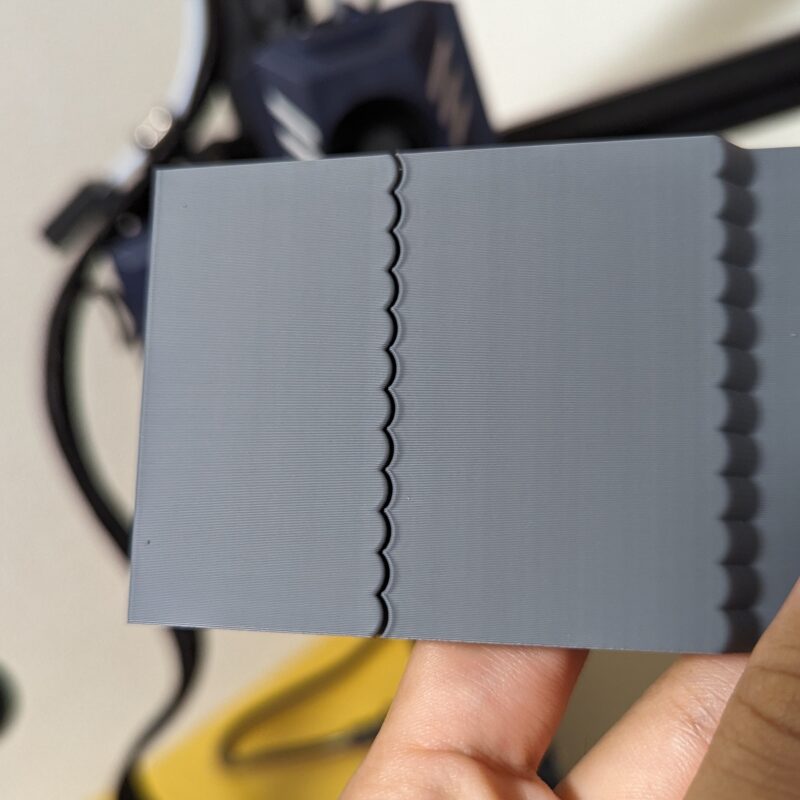

振動補正・フロー制御によって高いプリント品質を実現

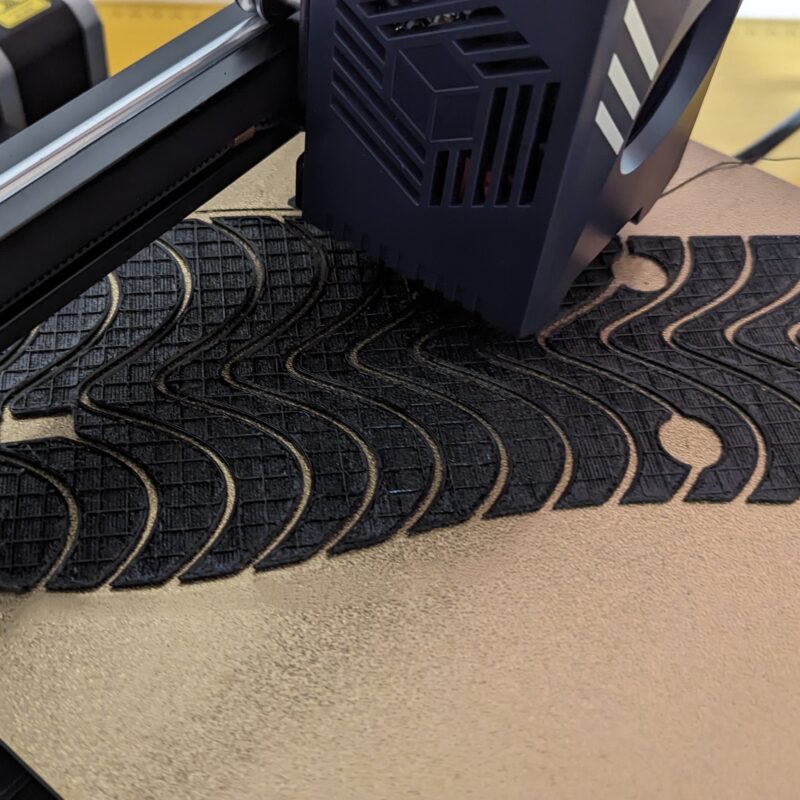

すでに述べたように、「Kobra 2 Pro」には、低価格帯の家庭用3Dプリンターには珍しい「振動補正」機能が搭載されています。振動制御用のテストデータを使用し、冒頭で引用した画像のような振動補正の効果を実感できるのか試してみました。

その結果がこちら。

X方向

Y方向

X方向・Y方向ともに波部分の影響がほとんど周囲に及んでいないことがわかるかと思います(効果がないと冒頭の引用画像のように周辺にも波模様が出てしまいます)。とくにY方向がキレイですね。

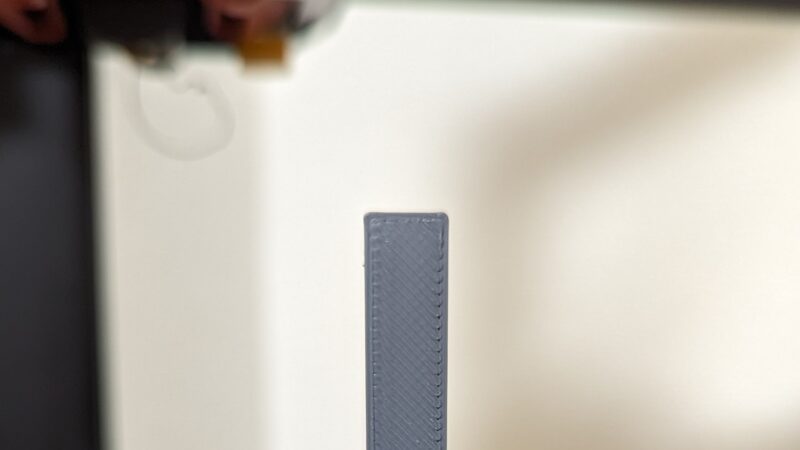

また、「フロー制御」の効果も上々。

フロー制御がうまくいっていないと、冒頭の引用画像(オフの場合)のように角が出っ張ってしまうことがあります。接合パーツなどをプリントした際に、

「設計値とズレてうまくはまらない!」

ということもありますが、「Kobra 2 Pro」ではこのようなエラーが軽減できそうですね。

その他の地味にスゴいポイント!

その他、「地味だけど、イイ」と思ったポイントを列挙しておきます。

細かいところにおいても非常に気が利いていることがわかりますね!

正直ほとんど不満のない3Dプリンターではありますが、以降では

「ココは気になるな…」

と思ったポイントについても紹介していきます。

使ってみてわかった!「Kobra 2 Pro」のココに注意!

続いては、

個人的に気になった点についても紹介

していきます。人によって好みも異なりますので、選択する際の参考にしてみてください。

プリントスピードは推奨値の300mm/sがおすすめ

スピードと加速度に特徴のある「Kobra 2 Pro」。ただ、最大速度によるプリント品質はちょっと微妙。

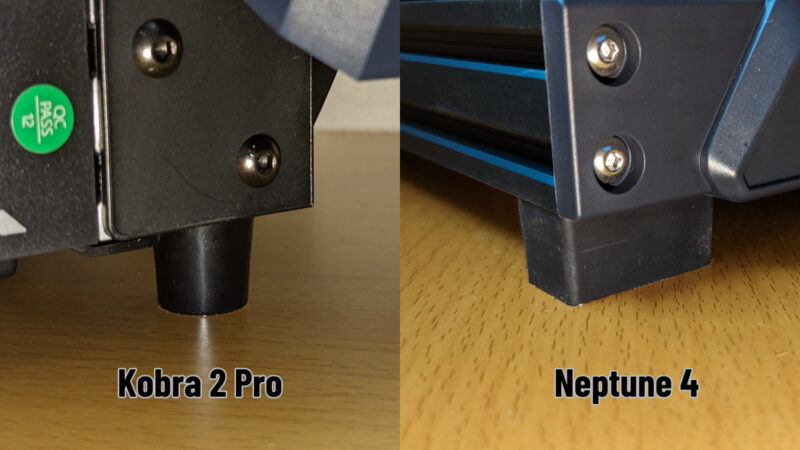

同じく最大プリントスピードが500mm/sの「Neptune 4」でプリントした#3DBenchy(プリント時間18分)を比べてみたものが以下の画像です。どちらもフィラメントは同じSK本舗のマットグレーPLAを使用しています。

「Kobra 2 Pro」は底面の文字が少し潰れてしまっていたり、表面の品質が劣る印象があります。

造形物の品質を求めるのであれば推奨値の300mm/sでプリントするのが良さそうです(「PrusaSlicerを使ってスライス、3Dプリント実行!」参照)。

本体の安定感はイマイチ

高速が売りの「Kobra 2 Pro」。高速3Dプリンターの駆動に耐えうるガッシリとした本体の安定性も重要です。

その点、「Kobra 2 Pro」の土台四隅の脚は少し小さめ。高速駆動時の振動に若干負けているのでは?という印象を受けました。

上の画像は同じく最大500mm/sのプリントスピードを誇る「Neptune 4」と比較したもの。スケールをあわせているわけではありませんが、接地面積は2倍以上あるのではないかと思います。「Kobra 2 Pro」にもこれくらいの安定感があるとベターだったのではないでしょうか。

「Kobra 2 Pro」と同等におすすめしたい「Neptune 4」の実機レビューもあわせてご覧ください。(どちらも一長一短あり、しっかり吟味して選んでいただきたいです…!)

アプリ対応の実力は未知数(現状未リリース)

「Kobra 2 Pro」の魅力の1つである「Anycubic APP」との連携は、現状非対応です(2023年9月時点)。

2023年4Qリリース予定とのことですので、「Kobra 2 Pro」の真の実力を知るまではもう少し時間が必要そうです。

2023/11/1にAnycubicアプリのアップデートがリリース!「Kobra 2 Pro」に対応!

導入方法・使用方法をYouTubeで解説しています↓

その他注意点

その他の雑多な注意点を列挙しておきます。購入前に頭に入れておきましょう。

ここまで挙げてきたポイントは、人によっては気になるポイントかもしれません。他の3Dプリンターもチェックしておきたい!という方は、比較ツール等を活用して他の機種の情報も確認しておきましょう。

「ここに記した気になるポイントは問題ないよ!」

という方にとっては、コスパと機能性を両立した非常におすすめできる3Dプリンターなのではないかと思います!(個人的には今年レビューしたFDM3Dプリンターの中でもっとも推せる1台です!)

「Kobra 2 Pro」のスペック一覧!【Kobra 2シリーズ比較】

最後に、

「Kobra 2 Pro」の詳細スペックを、他の「Kobra 2シリーズ」3Dプリンターと比較

していきます。わかりやすくするために、ここでは、

の2つの表に分けて、どのような違いがあるか確認しておきましょう。

造形サイズが同じ「Kobra 2」「Kobra 2 Neo」と比較!

| モデル名 | Kobra 2 | Kobra 2 Neo | |

|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |

| メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 435 x 463 x 486 | 440 x 435 x 486 | 440 x 440 x 485 |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 | 220 x 220 x 250 |

| エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |

| プリントスピード[mm/s] | 500 | 300 | 250 |

| 最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 110 | 110 |

| 組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |

| プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 |

| オートレベリング | ○ | ○ | ○ |

| フィラメントセンサ | ○ | ○ | × |

| 停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ |

| 密閉 | × | × | × |

| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | ノブ式 |

| デュアルZ軸 | ○ | ○ | × |

| データ入力 | USB Anycubic APP | microSDカード | microSDカード |

| 本体重量[kg] | 8.4 | 8.4 | 7.3 |

| スライスソフト | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura |

| その他 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 | 最大プリントスピードはファームウェアアップデート後の値 | |

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

一見、かなり似通ったスペックに見える3機種。注目すべきは、

上記の機能の違いと価格差を天秤にかけて選択すると良いでしょう。

最大プリントスピードが同じ「Kobra 2 Plus」「Kobra 2 Max」と比較

| モデル名 | Kobra 2 Max | ||

|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |

| メーカー | Anycubic | Anycubic | Anycubic |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 435 x 463 x 486 | 605 x 564 x 630 | 735 x 640 x 740 |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 220 x 220 x 250 | 320 x 320 x 400 | 420 x 420 x 500 |

| エクストルーダ | ダイレクト | ダイレクト | ダイレクト |

| プリントスピード[mm/s] | 500 | 500 | 500 |

| 最大ノズル温度[℃] | 260 | 260 | 260 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 110 | 90 | 90 |

| 組み立て | 半組み立て済 | 半組み立て済 | 半組み立て済 |

| プラットフォーム | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 | PEIばね鋼 |

| オートレベリング | ○ | ○ | ○ |

| フィラメントセンサ | ○ | ○ | ○ |

| 停電時自動回復印刷 | ○ | ○ | ○ |

| 密閉 | × | × | × |

| ディスプレイ | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |

| デュアルZ軸 | ○ | ○ | ○ |

| データ入力 | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP | USB Anycubic APP |

| 本体重量[kg] | 8.4 | 13 | 21 |

| スライスソフト | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura | AnycubicSlicer PrusaSlicer Cura |

| その他 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 ダブルモーターデュアルZ軸 | 内部ストレージ(8GB) アプリコントロール対応 ダブルモーターデュアルZ軸 |

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

これら3機種は、基本的にスペックはほとんど同じ。もっとも注目すべきは「造形サイズの違い」です。

さらに、前半に記載したように、「Kobra 2 Pro」の最大加速度は「Kobra 2 Plus」「Kobra 2 Max」の2倍です。#3DBenchyの造形時間にも差が現れているように、最速でプリントしたいのであれば「Kobra 2 Pro」に軍配が上がります。

自分が作りたいモノのサイズと、求める速度面のスペックにあわせて選択するようにしましょう。

まとめ:超高速スタンダードサイズ3Dプリンターの決定版「Kobra 2 Pro」!

今回は、Anycubic「Kobra 2シリーズ」の最新機種「Kobra 2 Pro」について解説&実機レビューしました。

500mm/sという超高速な最大プリントスピード・20000mm/s²というズバ抜けた加速度だけでなく、高いプリント品質と利便性を実現している優良モデルであることがわかりましたね!

これらを重視した3Dプリンターを選びたい方はぜひ購入候補に入れてみてください!

価格と販売状況

現在日本では、Amazonにて販売されています。人気が高く、在庫切れとなっている期間もたびたび見られます。気になる方は早めにチェックしておきましょう!

魅力的な機種が豊富な「Kobra 2シリーズ」の詳細は、こちらの解説記事をご覧ください。