こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、約40台の家庭用3Dプリンターを実機検証してきた「Age of 3DP」。

この記事では、

最新(2025年7月時点)の家庭用3Dプリンターおすすめ機種を紹介

していきます。

手頃な価格帯で高性能かつ使い勝手の良い3Dプリンターが登場するに連れて、家庭でも使える3Dプリンターに興味をもつ人は増えています。

その一方で、

どのブランドの3Dプリンターを選べばよいのかわからない。。。

3Dプリンターのどんな性能に注目して選ぶべきかわからない。。。

自分の使いみちに合った3Dプリンターがわからない。。。

という方も多いのが現状です。

私自身、3Dプリンターを使いはじめるまでは、見知らぬブランドや多すぎる選択肢に戸惑ったことを覚えています。

検索結果に出てくるランキングサイトに出てくる機種は、

ばかりで、自分に合った3Dプリンターを選ぶのにはかなり苦労しました…

同じような思いを抱える、3Dプリンター選びに迷う人々のために立ち上げたのがこの「Age of 3DP」。

このメディアの目的は、

です。

この記事では、

家庭用3Dプリンターの最新機種を実際に使って選んだおすすめ機種を価格別で紹介

していきます。

また、筆者自身のおすすめを紹介するだけでなく、ご自身で選んでいただくための無料ツールについても紹介しているので、ぜひ活用してみてください(詳しくは後述します)。

それでは見ていきましょう!

↓さっそくおすすめ機種をチェックしたい方は目次からジャンプしてみてください。↓

- はじめに:3Dプリンターとは?

- 家庭用3Dプリンターを選ぶポイント【3ステップで完了!】

- 購入前に知っておきたい家庭用3Dプリンターの有名ブランド3選

- 【価格別】家庭用3Dプリンターのおすすめ11選【FDM】

- 〜2万円台:組み立てナシ&Wi-Fi・アプリ対応のコスパ機種「Tina2S」

- 2〜3万円台:初心者なら絶対コレ!コスパ最強になった3Dプリンター「A1 mini」

- 3〜4万円台:超高速&Wi-Fi対応3Dプリンター「Ender-3 V3 KE」

- 4〜5万円台:大型&高速のコスパ最強3Dプリンター「Neptune 4 Max」

- 5〜6万円台:超絶コスパ!カーボンファイバーCoreXY「Centauri Carbon」

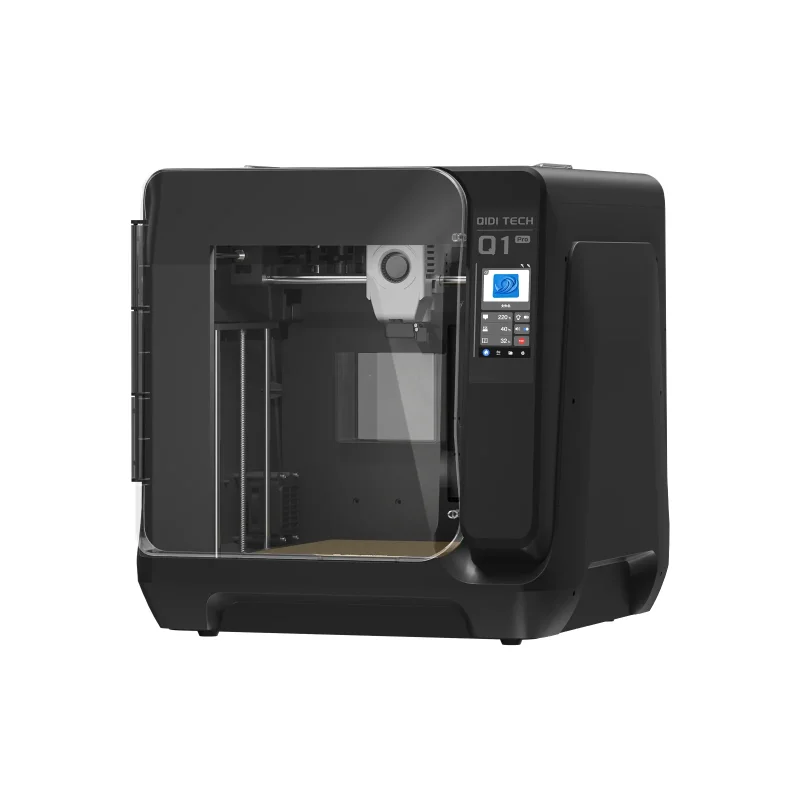

- 6〜7万円台:ヒートチャンバー搭載でABSに強いCoreXY「Q1 Pro」

- 7〜8万円台:マルチカラー対応&超高速3Dプリンター「A1 Combo」

- 9〜10万円台:高速&高品質!CoreXYタイプ3Dプリンター「P1S」

- 10万円台〜:スーパーエンプラ・マルチカラーに対応!「QIDI Plus4」

- 20万円台〜:AMS 2 Proに新対応!「X1-Carbon Combo」

- 30万円台〜:大型&デュアルノズルの最強マシン「H2D」

- 【価格別】家庭用3Dプリンターのおすすめ8選【光造形】

- 2〜3万円台:10K高解像度超コスパモデル「Photon Mono 4」

- 3〜4万円台:高速&Wi-Fi対応の9K「Mars 4 Ultra」

- 4〜5万円台:チルトリリース&AIカメラ搭載の9K「Mars 5 Ultra」

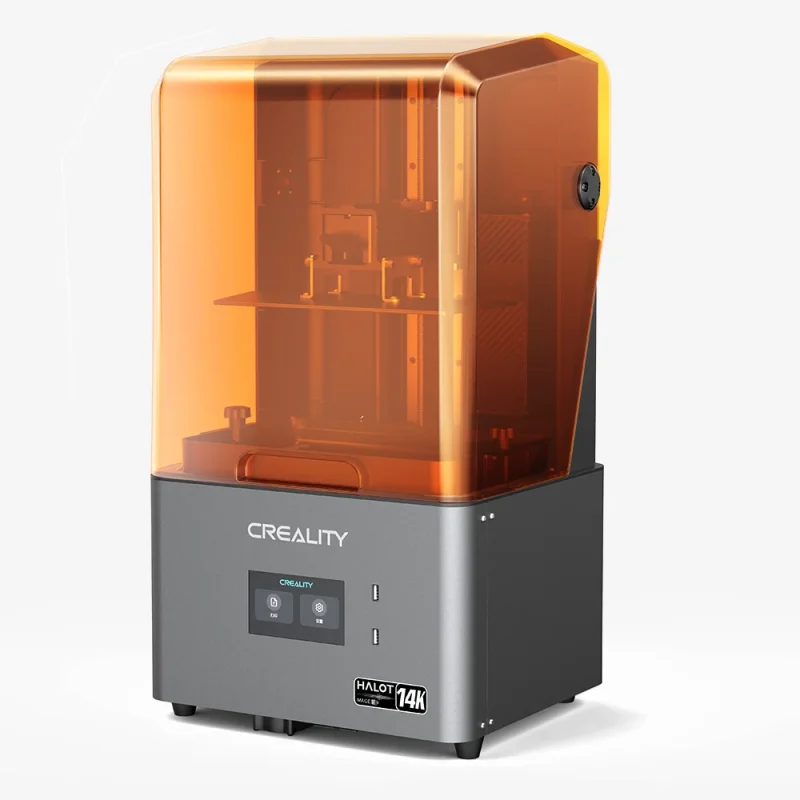

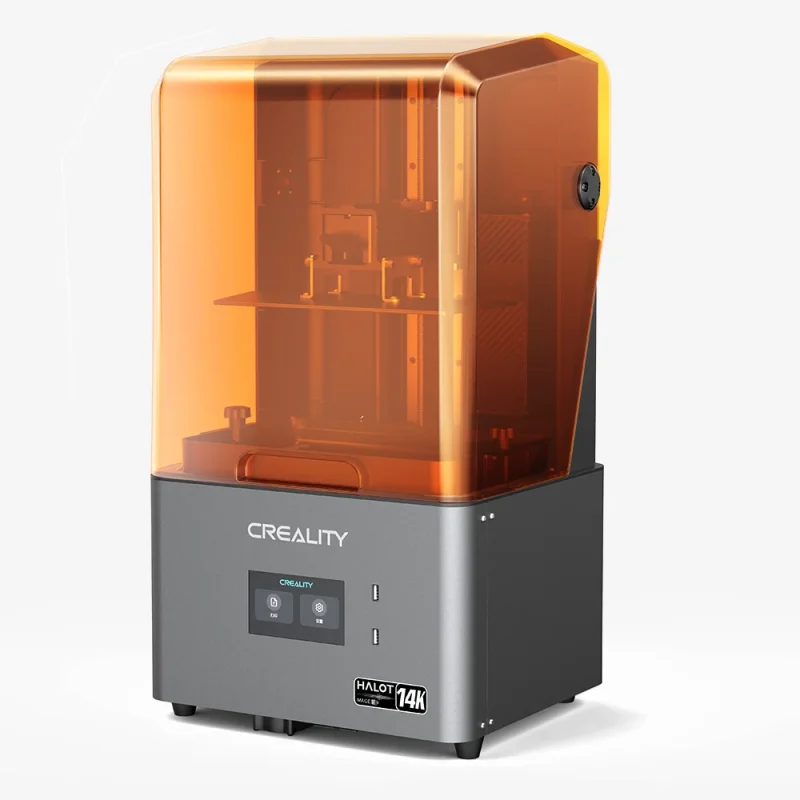

- 5〜6万円台:高速&高コスパ14K機種「HALOT-MAGE S」

- 6〜7万円台:チルトリリース高速&AIカメラ搭載「Saturn 4 Ultra」

- 7〜8万円台:レジンタンク加熱&超高解像度16K3Dプリンター「Saturn 4 Ultra 16K」

- 8〜9万円台:高さ30cmのコスパ最強大型機種「Jupiter SE」

- 9〜10万円台:レジン加熱&自動供給機能搭載の超高解像度「Whale4 Ultra 16K」

- まとめ 〜おすすめ3Dプリンターのスペック一覧〜

はじめに:3Dプリンターとは?

3Dプリンターとは、

あらかじめ準備した3Dデータにもとづいて3次元的な形状を作り出す装置

です。

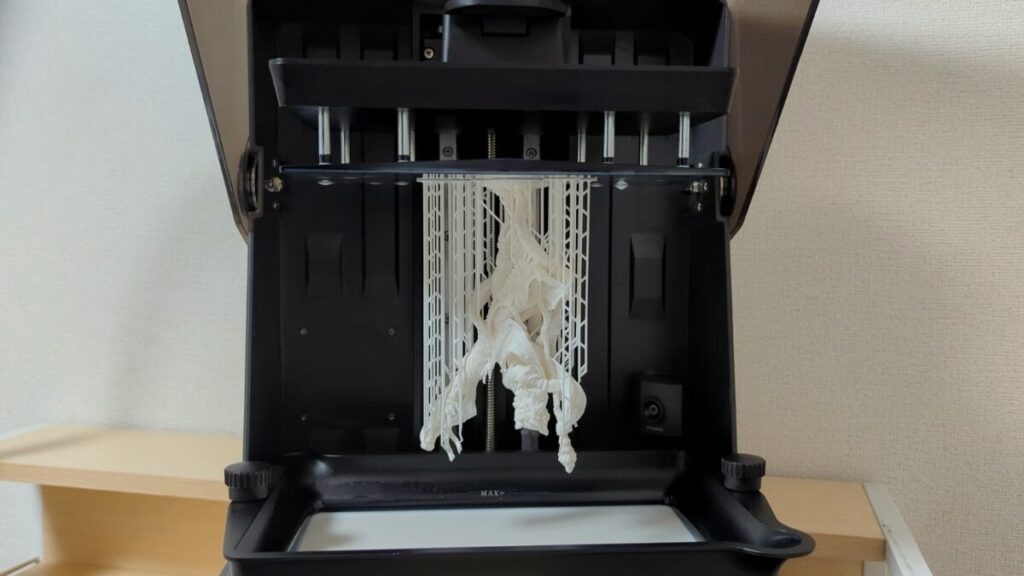

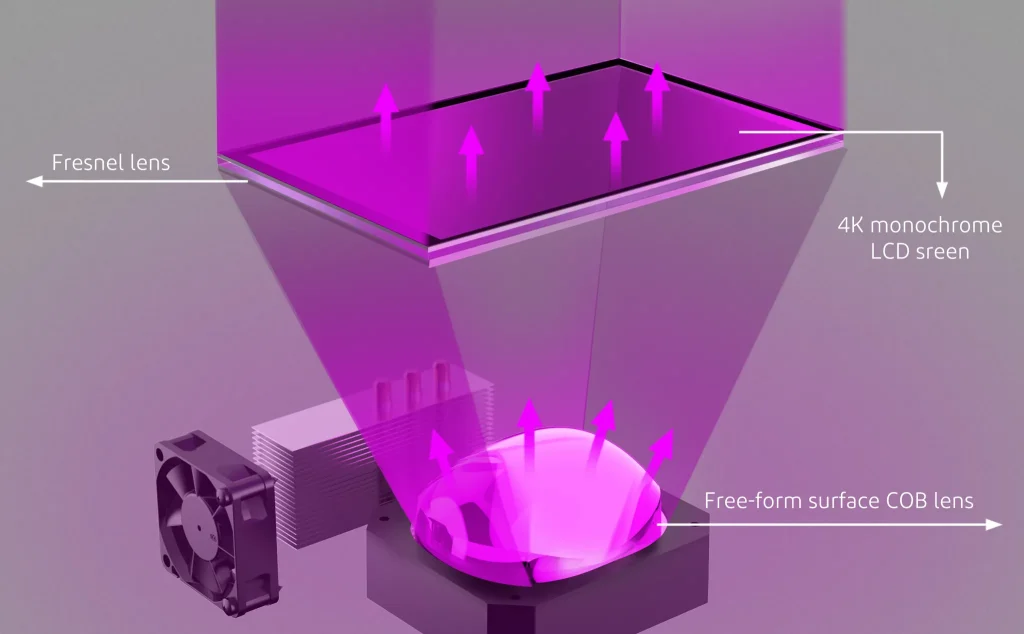

光造形方式(主な2つの方式については後述します)の例では、プラットフォームと呼ばれる土台をレジン(樹脂)にひたして表面に光を当て、一層ずつ樹脂(レジン)を固めながら引き上げていきます。

これを何層も何層も繰り返していくことで、3次元形状を作り上げていきます。

上の図では、上の板のような部分がプラットフォーム(ビルドプラットフォーム)です。

材料となる液体の樹脂(レジン)は、図の下にあるタンクに入れておきます。

図には含まれていませんが、タンクの下にLEDやUVランプが設置してあり、その光を使って樹脂を硬化させます。

3Dプリンターでは基本的にどんな3次元形状でも形づくることができます。

もととなるデータは「STLファイル」と呼ばれる形式で出力するのが一般的。

STLは、Autodesk Fusionのような3DCADや、Blenderなどの3DCGソフトで作成するのが基本。

一方で、ブラウザ上で扱えるテンプレートをベースとした便利なモデリングツールも多数登場しつつあり、また、生成AIの台頭も顕著なのが3Dの世界です。

無料のモデリングツールについては以下の記事も参考にしてみてください。

家庭用3Dプリンターを選ぶポイント【3ステップで完了!】

ここからは家庭用3Dプリンターの選び方について確認していきましょう。

どこに注目すればいいのかさっぱりわからない!

という初心者の方にもわかりやすいように、3Dプリンター選びをたったの3ステップにまとめています。

後述するおすすめ3Dプリンターの特徴を理解するうえでも参考になるので、しっかり押さえておきましょう!

まずは「FDM(熱溶解積層)方式」か「光造形方式」の2種類から選択

家庭用3Dプリンター選びは、

「FDM(熱溶解積層)方式」と「光造形方式」のどちらかを選択する

ところからはじまります。

FDM(Fused Deposition Modeling、熱溶解積層法)方式

「FDM(Fused Deposition Modeling)」は、日本語で「熱溶解積層法」と訳されます。

「FFF(Fused Filament Fabrication)」という一般名称で呼ばれることもありますが、家庭用では「FDM」の呼称がスタンダードになっています。

FDMは、

熱で繊維状の樹脂(フィラメント)を溶かして積層する方式

です。

この方式の特徴として、以下のポイントは押さえておきましょう。

光造形方式

「光造形方式」は、「光」を使った造形方式です。

液体の樹脂(レジン)を1層1層固めながら3次元形状を形成

していきます。

最低限押さえておきたい光造形方式の特徴は、以下の通りです。

迷いやすいFDM方式と光造形方式を選ぶ基準。

ひと言で言ってしまえば、

実用品を作りたい人はFDM方式、フィギュア系の用途であれば光造形方式

です。

この観点で選べば間違いないでしょう。

造形可能なサイズを検討

FDM方式と光造形方式のどちらを選ぶかが決まったら、

次に重要な点は「造形可能サイズ」

です。

家庭用3Dプリンターを使って作れるモノの標準的なサイズについて理解しておきましょう。

- 幅:20〜30cm

- 奥行き:20〜30cm

- 高さ:25cm〜35cm

イメージとして、サッカーボール(直径22cm)くらいのサイズと覚えておきましょう。

- 幅:10cm〜20cm

- 奥行き:6cm〜12cm

- 高さ:15cm〜25cm

だいたい、小型は500mlペットボトル2本分、中型は2Lペットボトル2本分くらいのサイズと覚えておきましょう。

標準的なサイズで言えば、

傾向にあります。

もちろん、上記の標準サイズよりも小さい、あるいは大きい造形サイズの3Dプリンターも存在します。

後述するおすすめ3Dプリンターを参考に、自分の求める造形サイズが実現できる機種を選びましょう。

必要なスペック・オプション機能をチェック

「造形方式」と「造形可能サイズ」の目星がつけば、機種の選択肢はある程度絞られてきます。

あとは

その他のスペックやオプション機能を確認しつつ、お財布と相談

して3Dプリンターを選んでいきましょう。

とはいえ、スペックやオプション機能のすべてを吟味していては、あまりに時間がかかってしまいます。

ここからは、

していきたいと思います!

組み立て【FDM】(重要度:★★★)

FDM方式の3Dプリンターは、

機種によって配送時の組み立て度合いが異なる

ことを覚えておきましょう。

の3種に大別され、3Dプリント開始までの手間が大きく異なります。

DIY好きな人にとっては、「要組み立て」の3Dプリンターであっても組み立ての過程を楽しめるでしょう。

一方で、組み立てが苦手な人や煩わしさを感じる人は「半組み立て済み」や「組み立て済み」が適しています。

最近は低価格帯でも「半組み立て済み」、とくに「(ほぼ)組み立て済み」の機種が急増しています。

迷ったら「(ほぼ)組み立て済み」を選んでおきましょう。

組み立てが容易で価格も手頃な「半組み立て済み」「組み立て済み」がオススメ。

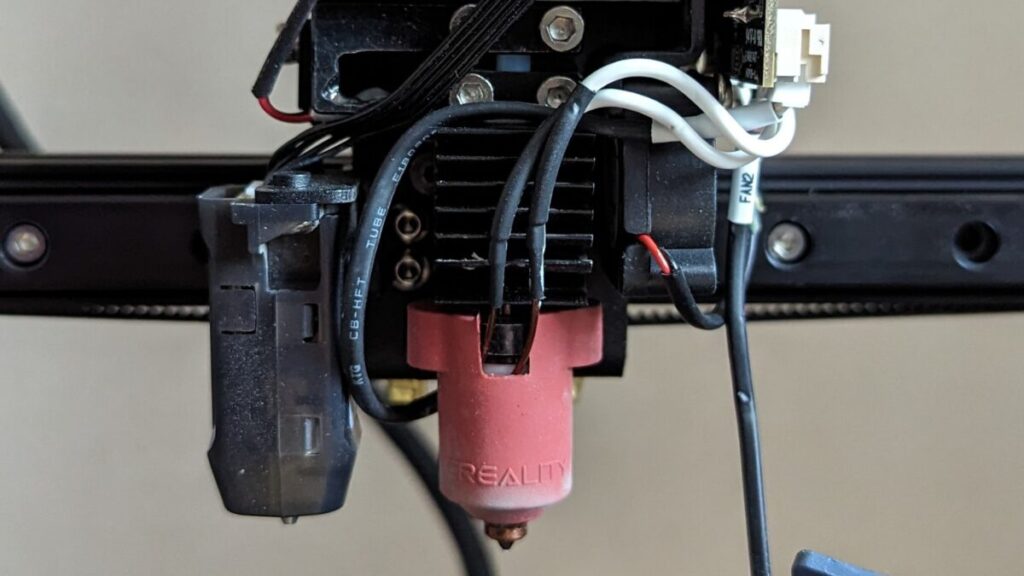

ノズル最高温度【FDM】(重要度:★★☆)

FDM方式3Dプリンターは、ノズル(材料のフィラメントが出てくるところ)を熱して、材料を一度柔らかくすることで自由自在に3次元形状を作っていきます。

材料の種類によって柔らかくなる温度が異なるため、適切なノズル温度に設定する必要があります。

設定できる最高温度が不十分な場合、材料によってはプリントできない場合もあるため注意が必要です。

家庭用3Dプリンターにおいては、ノズル最高温度は300℃度前後が標準的

です。

基本的な材料(PLAやABS、PETG等)の造形であればスタンダードな300℃前後で十分です。

一方で、エンプラ・スーパーエンプラと呼ばれるハイレベルな材料を使いたい場合は、300℃以上まで温度上昇可能な機種を選ぶ必要があります。

基本的な材料の造形であれば、スタンダードな300℃前後でOK

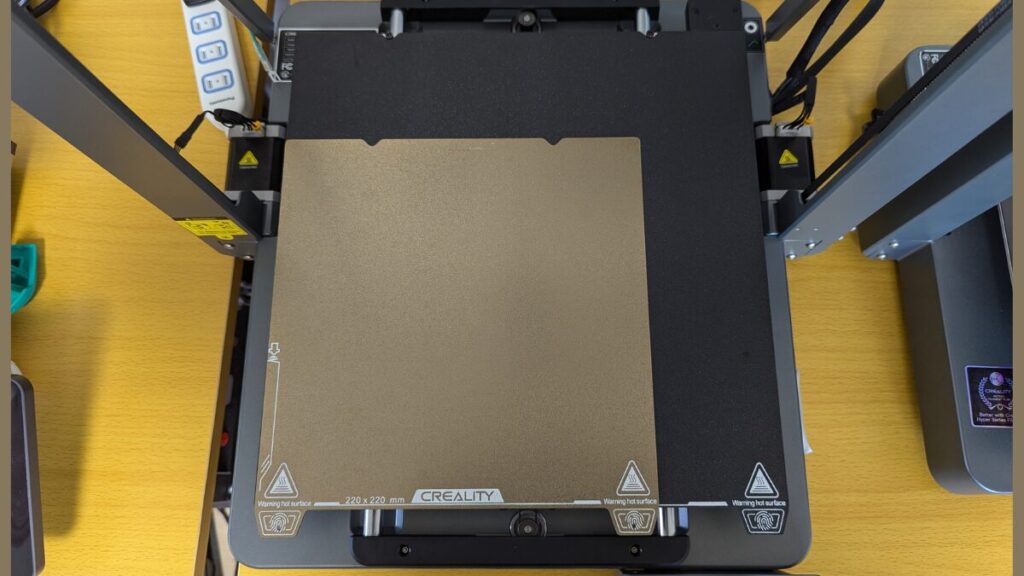

ヒートベッド(プラットフォーム)【FDM】(重要度:★★☆)

ヒートベッド(ホットベッド、ヒーテッドベッド)は、FDM方式において3Dプリントの土台となる箇所です。

3Dプリント中に造形物がしっかり固定されるように、通常ヒートベッドは加熱して使用します。

また、ヒートベッドの種類には、大きく分けて

があります。

ヒートベッドの種類によって、造形中の固定具合や造形後の取り外しやすさが異なる

ため、要チェックです。

- 「最高温度」:通常100℃前後。機種によって大きく変わらないため、そこまで重視しなくてOK。

- 「種類」:造形中はしっかり固定され、造形後は取り外しやすいPEIばね鋼製がオススメ。(2025年現在、ほとんどの機種がばね鋼製)

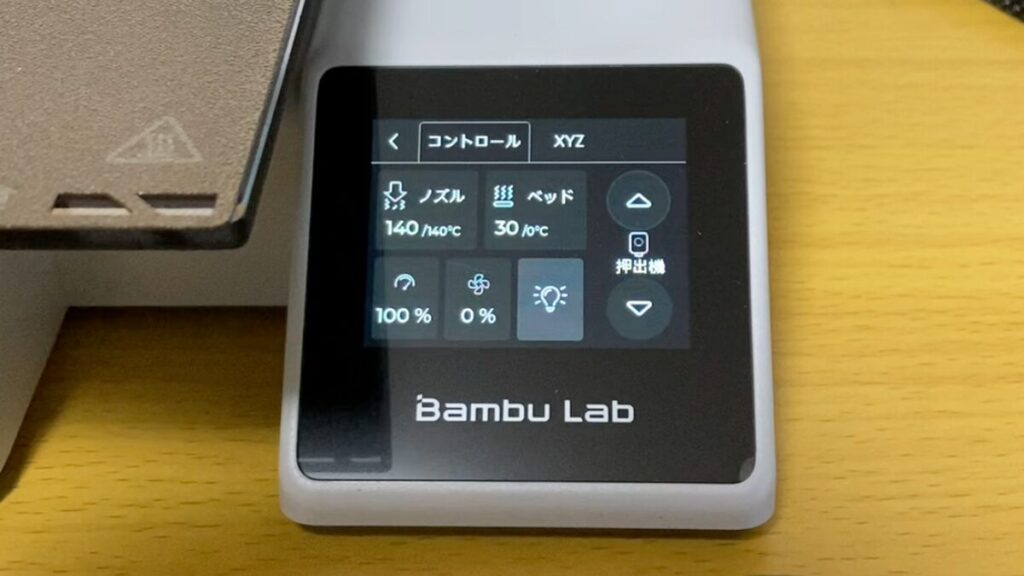

ディスプレイ【FDM】(重要度:★★☆)

3Dプリンターを操作するインターフェースとなるのが、ディスプレイ

です。

など、すべての操作はディスプレイを介して行います。

近年は

します。

一方で、コスパ重視の格安モデルでは、

になっている場合もあります。

- 「モノクロ or カラー」:見やすいカラーがオススメ!

- 「ノブ式 or タッチ式」:直感的に操作できるタッチ式がオススメ!

ピクセル数・解像度【光造形】(重要度:★★★)

光造形方式3Dプリンターにおいて、

「ピクセル数」や「ピクセルサイズ」は最注目のスペック

です。基本的には、

ほど高品質な3Dプリントが可能です。

近年では、10万円を下回る低〜中価格帯の3Dプリンターであっても、

といった高解像度が実現されています。家庭用3Dプリンターが実現できるクオリティは日々大きく進化しているのです。

光造形方式の特徴である滑らかさやディテールの表現を重視する場合には、

最優先で考えるべきは、「ピクセル数」や「ピクセルサイズ」

であると覚えておきましょう。

ピクセル数が多く、ピクセルサイズが小さいほど高品質な3Dプリントが可能!

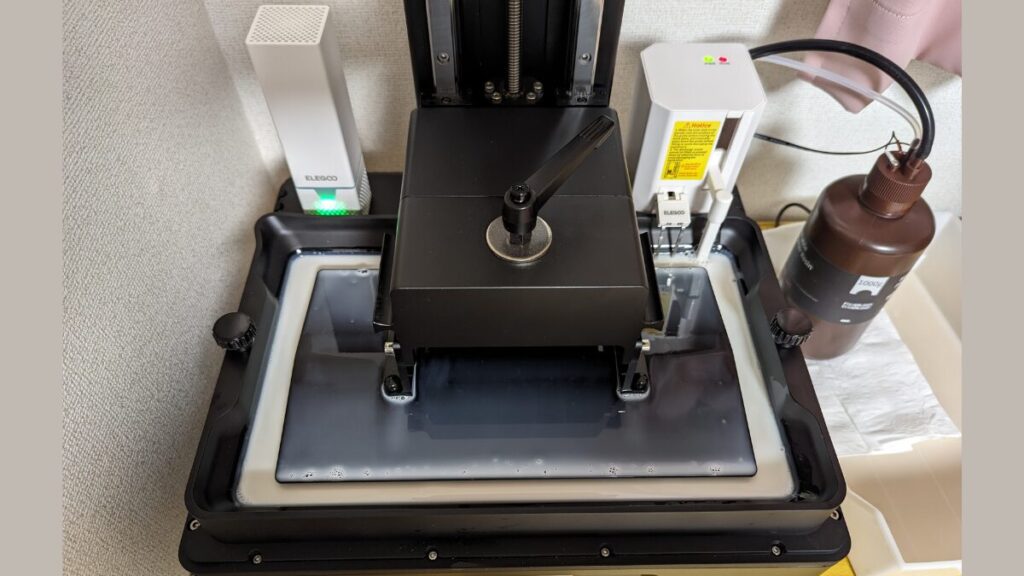

消臭機能【光造形】(重要度:★☆☆)

家庭用光造形3Dプリンターを使用する上で、

最大の課題の1つが、イヤなレジン臭

です。密室で使用することは難しく、換気はマストです。

そんなレジン臭を軽減してくれるのが、

です。内部の活性炭が臭いを吸着してくれる仕様になっています。

完全に臭いが消えるわけではありませんが、「ある」と「ない」では快適さが大きく異なります。

内蔵されていない場合でも、ELEGOOやAnycubicからミニ空気清浄機が販売されています。

必要に応じて別途導入すると良いでしょう。

空気清浄機能があると、充電不要で手間が少ない!

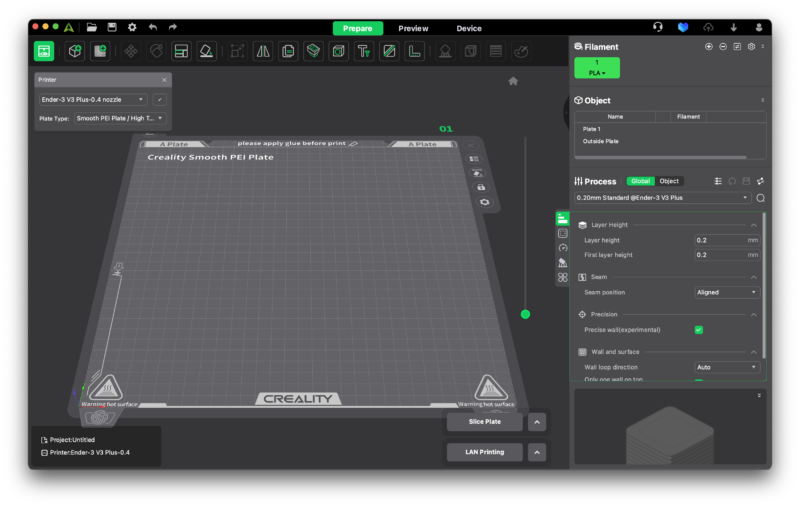

対応するデータ形式・スライスソフト【FDM・光造形】(重要度:★☆☆)

前提として、3Dプリンターを使ったプリントの流れは、基本的に以下の通りです。

- データを用意する(他人が作ったデータをダウンロード、自分で制作)

- 3Dプリンターが認識できるデータ形式に変換する

1.の段階では、3次元データは「STLファイル」という形式で用意するのが一般的です。

そして、2.の段階で「スライスソフト」という3Dプリンター専用のソフトを使い、3Dプリンターが認識できる形式(.gcode等)に変換します。

3Dプリンターを選ぶ際に、

データ形式やスライスソフトの対応関係について心配する必要はほとんどありません。

優秀かつ無償の3Dデータを扱う3DCAD・3DCGソフトやスライスソフトが多数存在しており、この記事で紹介しているような有名どころの3Dプリンターであれば、問題なく対応しています。

優秀な無料ソフトが多数存在。心配しなくてOK!

オートレベリング【FDM・光造形】(重要度:★★☆)

「オートレベリング」は、3Dプリント開始前の高さ調整機能

です。

3Dプリントを実施する前に、材料側(ノズル・液晶ディスプレイ)の高さとビルドプレートの隙間がA4用紙1枚分(約0.1mm)程度になるように高さを調整します。

ことになります。

オートレベリング機能を実行すると、材料側とビルドプレートの間の高さを自動で調整し、Z方向の高さを補正してくれます。精度に不安の残る手動調整も介さないため、

です。

2025年現在、最近登場したFDM3Dプリンターは「完全オートレベリング」タイプが多いです。

一方、2023年以前に登場した機種の中には、「オートレベリングあり」であっても、手動で粗調整する必要があるものも存在するため注意しましょう。

また、光造形においても「オートレベリング(レベリング不要)」タイプが増えてきています。

今から導入するのであれば、面倒なレベリングが不要な点を重視するのもオススメです。

- 「オートレベリングの有無」:手動レベリング不要の「完全オートレベリング」がオススメ!

- 光造形もオートレベリング(レベリング不要)機種が増えている!

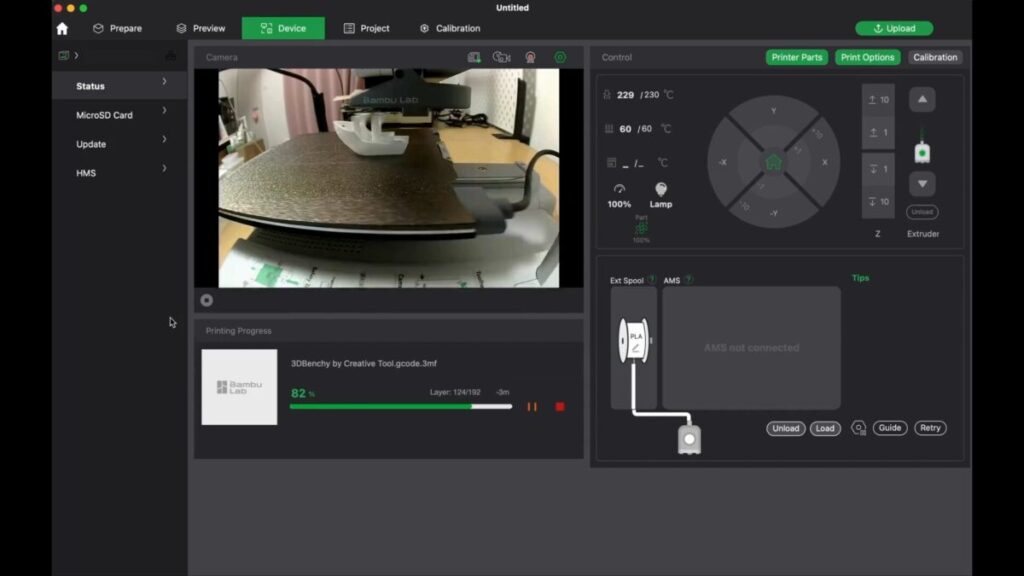

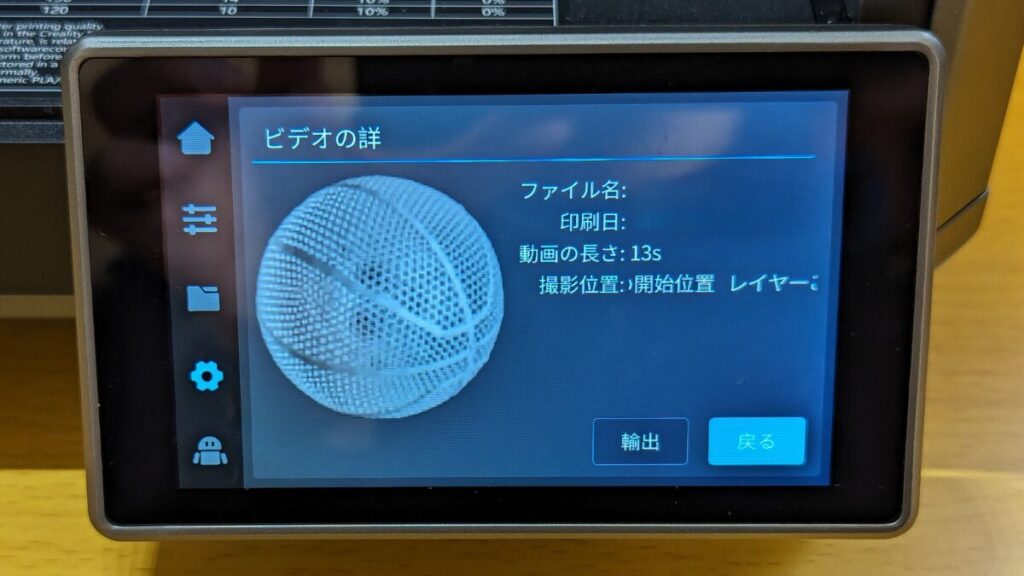

Wi-Fi接続機能【FDM・光造形】(重要度:★★☆)

2023年頃から、1ケタ万円台の家庭用3Dプリンターであっても

Wi-Fi接続可能

な機種がほとんどになりつつあります。

2022年頃までは、低価格帯(〜3万円台)の機種はSDカードを介してパソコンと3Dプリンターの間でデータの受け渡しをするのが一般的でした。

Wi-Fi接続機能があると、

です。

加えて、

することが可能な機種もあります。

最近は、2〜3万円台の低価格帯機種でも対応している機種が急増しているので、これから購入する人はWi-Fi対応にも注目して選択すると良いでしょう。

2023年以降は対応機種が増加中!今から選ぶならほぼ必須機能!

日本語サポート・マニュアルの有無【FDM・光造形】(重要度:★☆☆)

家庭用3Dプリンターの基礎知識として覚えておくべきなのが、

家庭用3Dプリンターのブランドは、中国製がほとんど

いうことです。

ひと昔前は、中国製を不安視する人も多かった印象がありますが、今や低価格・高品質なガジェットばかり。

むしろ日本製ではこれほど費用対効果の高い家庭用3Dプリンターは販売されていません。

中国製の場合に気になるのが、

あたりではないかと思います。

「装置自体の日本語対応」は、機種によってさまざまです。近年では、

します。少なくとも英語表記は可能なので、そこまで心配しなくて良いでしょう。

「日本語マニュアルの有無」に関しても、

印象です。

「サポートセンターの存在」に関しては、ほとんど期待できません。

公式サイトから問い合わせることは可能ですが、

でしょう。

困ったときの日本語サポートはどうしても譲れない!という方は、

です。

Amazon等に比べると若干価格が高い傾向にはありますが、人によっては十分アリな選択肢でしょう。

例えば、多数の海外3Dプリンターメーカーの国内代理店となっているSK本舗は、

といった特別サポートを提供しています。

日本語対応・マニュアルの心配は不要。日本語サポート希望者は代理店購入がオススメ!

購入前に知っておきたい家庭用3Dプリンターの有名ブランド3選

おすすめの機種について紹介する前に、

最低限知っておきたい家庭用3Dプリンターの有名ブランドについて解説

していきます。

3Dプリンターを専門としていないランキングサイトには、

していますが、なかなか手の出せる価格帯ではありませんよね。

実際は、

します。

ここでは、主に家庭用3Dプリンターを取り扱う有名ブランド3社について、代表的なシリーズ・機種とともに解説していきます。

以下に挙げる3つのブランドは、日本国内でも人気が高いです。

困ったときに知りたい情報が手に入りやすいという点でも、とくに初心者の方にはおすすめしたいブランドです。

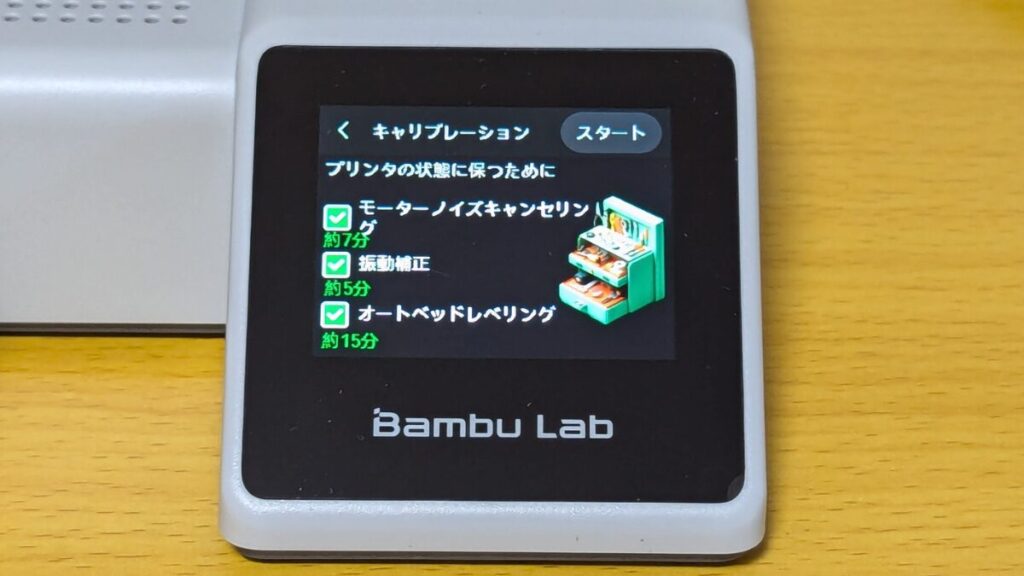

Bambu Lab

Bambu Labは、中国の深センや上海、米国のテキサス州に拠点をもつ3Dプリンターの製造会社。

2022年5月にクラウドファンディングにて発表した「X1 Carbon」、「X1」が同社初の3Dプリンターという、新進気鋭のブランドです。

初代の3Dプリンターである「X1シリーズ」がTIME誌の「THE BEST INVENTIONS OF 2022」の1つに選ばれるなど、センセーショナルなデビューを果たしたBambu Lab。

2022年末には、より消費者の手に届きやすい手頃な価格帯を実現した後継機種「P1シリーズ」「A1シリーズ」を発表し、家庭用3Dプリンターにおける高速化のトレンドを牽引しています。

有名機種:「H2D(FDM)」「A1 mini(FDM)」

Creality

Crealityは、中国深セン発の3Dプリンターブランドです。

2017年に販売を開始した「Ender-3」は、累計80万台以上出荷された超有名FDM方式3Dプリンターとなりました。

「Ender-3シリーズ」の他にも、最近では

等を展開しています。

有名機種:「K2 Plus Combo(FDM)」「HALOT-MAGE S(光造形)」

ELEGOO

ELEGOOも、中国深セン発の3Dプリンターブランドです。

3Dプリンター以外にも、電子工作やプログラミングといったSTEM教育キットを取り扱っています。

光造形方式では

まで、人気の3Dプリンターを幅広く取りそろえています。

FDM方式では、

が展開されています。

ここで紹介した3社以外にも、QIDI TECHやAnycubicといったブランドがしのぎを削っています。

気になる方はリンク先の解説記事をご覧ください。

【価格別】家庭用3Dプリンターのおすすめ11選【FDM】

ここからは、

おすすめの家庭用「FDM」方式3Dプリンターを価格別に11機種紹介

していきます。

といったポイントについて把握していきましょう。

| モデル名 | Tina2S | A1 mini | Ender-3 V3 KE | Neptune 4 Max | Centauri Carbon | Q1 Pro | A1 Combo | P1S | Plus4 | X1 Carbon Combo | H2D AMS Combo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| メーカー | Entina | Bambu Lab | Creality | ELEGOO | ELEGOO | QIDI TECH | Bambu Lab | Bambu Lab | QIDI TECH | Bambu Lab | Bambu Lab |

| 価格(サンステラ) | - | ¥32,800 (2025-07-02 22:41 時点) | - | - | - | - | ¥69,800 (2025-07-03 08:41 時点) | ¥89,000 (2025-07-03 00:40 時点) | - | ¥209,000 (2025-07-03 02:51 時点) | ¥399,800 (2025-07-03 10:25 時点) |

| 価格(SK本舗) | - | - | - | - | - | ||||||

| 価格(Amazon) | ¥23,178 (2025-07-03 09:46 時点) | ¥48,800 (2025-07-03 02:36 時点) | ¥39,999 (2025-07-03 04:50 時点) | ¥69,999 (2025-07-03 07:45 時点) | - | ¥79,999 (2025-07-03 04:10 時点) | ¥99,000 (2025-07-03 02:55 時点) | ¥145,000 (2025-07-02 23:50 時点) | ¥139,999 (2025-07-03 04:10 時点) | - | |

| 価格(海外ストア) | - | ¥51,800 (2025-07-02 22:41 時点) | ¥57,999 (2025-07-03 02:20 時点) | ¥60,000 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥61,999 (2025-07-02 23:00 時点) | ¥69,800 (2025-07-03 08:41 時点) | ¥89,000 (2025-07-03 00:41 時点) | ¥113,999 (2025-07-03 07:09 時点) | ¥175,000 (2025-07-03 02:51 時点) | ¥399,800 (2025-07-03 10:25 時点) |

〜2万円台:組み立てナシ&Wi-Fi・アプリ対応のコスパ機種「Tina2S」

2万円台までのFDM3Dプリンターでおすすめなのは、

Entina (WEEFUN)「Tina2S」

です。

その特徴は、

などなど。約2万円で購入できるとは思えない使い勝手の良さを実現しています。

注意点としては、

といったところ。

格安機種として目をつむらないといけない部分はありますが、上記の注意点以外では「お値段以上」の選択になるでしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

2〜3万円台:初心者なら絶対コレ!コスパ最強になった3Dプリンター「A1 mini」

2〜3万円台でおすすめのFDM3Dプリンターは、

Bambu Lab「A1 mini」

です。

2024年1月に日本リリースとなった、Bambu Lab「A1 mini」。

という特徴を備えています。

リリースから時間が経ったこともあり、現在では2〜3万円台で購入できるというバケモノレベルのコスパに(2025年7月時点)。

初心者から上級者にまでおすすめできるコスパ最強機種となっています。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

3〜4万円台:超高速&Wi-Fi対応3Dプリンター「Ender-3 V3 KE」

「Ender-3 V3 KE」は、格安機種「Ender-3 V3 SE」の上位互換で、

4万円台でWi-Fi対応しているのはうれしいですね。

その他にも優れた機能が盛りだくさんの注目機種。

詳細は、

をぜひご覧ください。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

4〜5万円台:大型&高速のコスパ最強3Dプリンター「Neptune 4 Max」

4〜5万円台のおすすめFDM方式3Dプリンターは、

ELEGOO「Neptune 4 Max」

です。

主な特徴は、

であることです。

通常サイズでは難しい、大きなモノをプリントしたい!

大きい3Dプリンターはちょっと高いんでしょ…?

そんなユーザーの悩みに答える、「家庭用大型機種界の救世主」となっています。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

5〜6万円台:超絶コスパ!カーボンファイバーCoreXY「Centauri Carbon」

5〜6万円台のおすすめFDM方式3Dプリンターは、

ELEGOO「Centauri Carbon」

です。

2025年2月にリリースされた「Centauri Carbon」。

という、密閉あり・CoreXY・標準サイズの3Dプリンターとしては十分な機能を備えています。

このスペックでリリース時価格は60,000円という超絶コスパ。

「CoreXYは高くて今までゲットできなかった…」

という方にとっては大注目の1台でしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

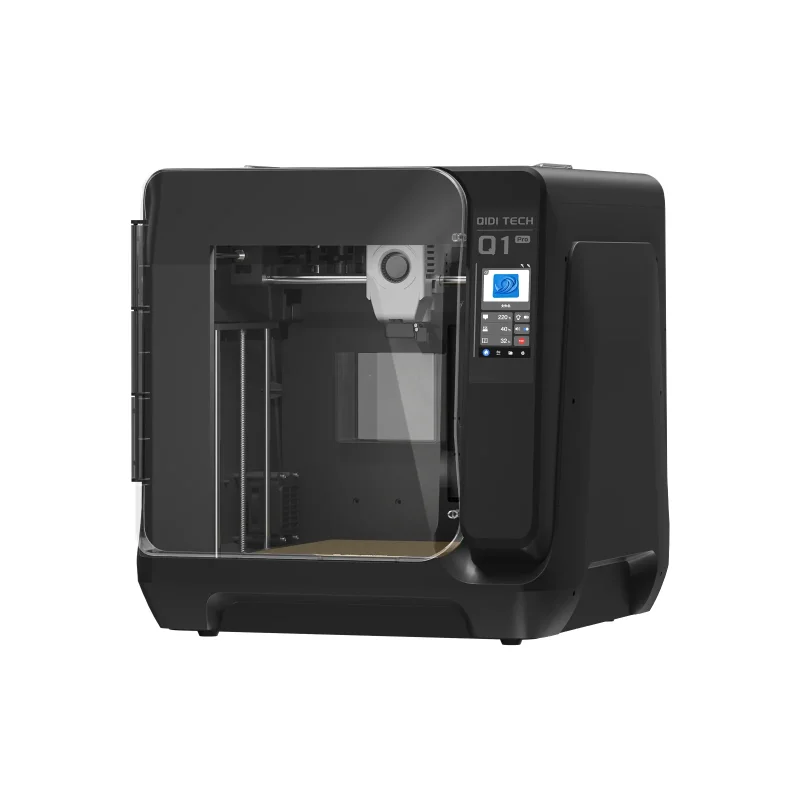

6〜7万円台:ヒートチャンバー搭載でABSに強いCoreXY「Q1 Pro」

主な特徴は以下の通りです。

最注目は、ヒートチャンバーを搭載しているところ。

ABSのような反りやすい材料を多用する方にはとくにおすすめしたい1台です。

7〜8万円台:マルチカラー対応&超高速3Dプリンター「A1 Combo」

7〜8万円台でおすすめのFDM3Dプリンターは、

Bambu Lab「A1 Combo」

です。

2024年1月に日本リリースとなった、Bambu Lab最新機種「A1 Combo」。

セール時には7万円前後で購入できるようになり、大幅にコストパフォーマンスが向上。

「ベッドスリンガータイプ(土台が前後する方式)」「標準的なサイズ感のマルチカラー機種」としては選択肢の筆頭候補に上がるでしょう。

という特徴を備える、今最注目の1台です。

9〜10万円台:高速&高品質!CoreXYタイプ3Dプリンター「P1S」

「エンクロージャー付き」「CoreXYタイプ」としてはBambu Labで最も低コストで導入できる3Dプリンターとして人気を博しています。

登場から1年以上経過したこともあり、セール時には1ケタ万円で入手できるようになりました(2025年7月時点)。

主な特徴は以下の通りです。

上記はどれも、より低コストのエントリーモデル「A1」「A1 mini」がもたないか、あるいは弱点のあるポイントです。

もっとBambu Labのクオリティを実感したいけど、「X1 Carbon」は値段が高い…

そんな方に最適な1台です。

「A1」「A1 mini」では物足りないという中級者に最適な1台でしょう。

10万円台〜:スーパーエンプラ・マルチカラーに対応!「QIDI Plus4」

10万円台のおすすめFDM3Dプリンターは、

QIDI TECH「QIDI Plus4」

です。

これまでのQIDI製3Dプリンターとは一線を画す、洗練された外観が目を引く「QIDI Plus4」は、

といった、非常に優秀なスペックを誇ります。

加えて、

というプラスアルファは、高い評価に値する1台でしょう。

そんな「QIDI Plus4」については、記事&動画で実機レビューを公開中。

徹底解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

\AmazonよりQIDI公式の方が数万円安い!/

20万円台〜:AMS 2 Proに新対応!「X1-Carbon Combo」

20万円台のおすすめFDM3Dプリンターは、

Bambu Lab「X1-Carbon Combo」

です。

いまや家庭用3Dプリンター界のトップランナーと言っても過言ではないBambu Lab。

そのセンセーショナルなデビューを飾った本機種「X1-Carbon」は、今なおデスクトップ3Dプリンターとして最高レベルの1台でしょう。

その圧倒的な人気もあり、リリースから時間を経てもなお

といった“強化”も進む「X1-Carbon」。

さらに2025年5月には、

されるなど、いまだに注目の集まる1台です。

ハイクオリティな個人向け3Dプリンターを望む方にとって、間違いなく候補の1つになる1台でしょう。

現状のAMSとの対応関係やCombo販売の有無については、Bambu Lab製品の徹底解説記事にて詳しく解説しています。

↓従来型AMSとのCombo↓

↓新しいAMS 2 ProとのCombo↓

30万円台〜:大型&デュアルノズルの最強マシン「H2D」

30万円台のおすすめFDM3Dプリンターは、

Bambu Lab「H2D AMS Combo」

です。

新機種リリースのなかった2024年を経て、3月に登場した待望のBambu Lab最新機種です。

H2Dは、

などなど、これまでのBambu Lab 3Dプリンターにはなかった見どころが盛りだくさん。

さらに、「H2D AMS Combo」では、

がH2Dと強力タッグを組んでいます。

数々の進化を経たBambu Labの最新フラッグシップH2D。

個人として導入するには値が張りますが、それを補って余りある性能を誇るマシンとなっています。

↓新しいAMS 2 ProとのCombo↓

↓レーザーエディションも!↓

【価格別】家庭用3Dプリンターのおすすめ8選【光造形】

ここからは、

おすすめの家庭用「光造形」方式3Dプリンターを価格別に8機種紹介

していきます。

といったポイントについて把握していきましょう。

| モデル名 | Photon Mono 4 | Mars 5 Ultra | HALOT-MAGE S | Whale4 Ultra 16K | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| メーカー | Anycubic | ELEGOO | ELEGOO | Creality | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | NOVA3D |

| 価格(サンステラ) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 価格(SK本舗) | - | - | - | - | ||||

| 価格(Amazon) | ¥37,999 (2025-07-03 04:08 時点) | ¥42,299 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥54,599 (2025-07-02 22:40 時点) | ¥69,679 (2025-07-03 03:11 時点) | ¥82,999 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥96,999 (2025-07-03 02:03 時点) | ¥90,000 (2025-07-03 08:35 時点) | ¥77,999 (2025-07-03 05:00 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥36,479 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥41,039 (2025-07-02 22:40 時点) | ¥60,649 (2025-07-02 23:00 時点) | ¥80,000 (2025-07-03 02:03 時点) | ¥89,999 (2025-07-03 03:10 時点) | ¥79,999 (2025-07-02 22:40 時点) |

2〜3万円台:10K高解像度超コスパモデル「Photon Mono 4」

2〜3万円台までのおすすめ光造形3Dプリンターは、

Anycubic「Photon Mono 4」

です。

「Photon Mono 4」は、2024年9月に登場したAnycubicの最新光造形方式3Dプリンター。

という特徴があります。

最新機種によくある尖った機能の搭載はないものの、

とっては、理想的な選択肢の1つになるでしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

↑公式ストアは送料高額!Anycubic製品はAmazon一択!↑

3〜4万円台:高速&Wi-Fi対応の9K「Mars 4 Ultra」

3〜4万円台のおすすめ3Dプリンターは、

ELEGOO「Mars 4 Ultra」

です。

「解像度」や「造形サイズ」といったスペックは下位互換機種「Mars 4」と同じですが、

といった、「Mars 4」にはない便利な機能を豊富に搭載しています。

筆者自身、実際に使用してみた上で、1万円ほどの追加が可能であれば上位機種「Mars 4 Ultra」を選択してほしいと感じる優秀な3Dプリンターです。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

4〜5万円台:チルトリリース&AIカメラ搭載の9K「Mars 5 Ultra」

4〜5万円台のおすすめ3Dプリンターは、

ELEGOO「Mars 5 Ultra」

です。

「解像度」や「造形サイズ」といったスペックは「Mars 4 Ultra」から継続。

一方で、

といった、使いやすさを向上する大幅なアップグレードがなされています。

FDMと比べて何かと手間の多い光造形。

そのハードルをグッと下げてくれる優秀なアップグレードがなされた「Mars 5 Ultra」は、現状の光造形3Dプリンターデビューにおける最適解の1つだと言って間違いないでしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

5〜6万円台:高速&高コスパ14K機種「HALOT-MAGE S」

5〜6万円台のおすすめ光造形3Dプリンターは、

Creality「HALOT-MAGE S」

です。

2023年から登場している「HALOT-MAGEシリーズ」の最新機種で、

といった性能向上が見られます。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

6〜7万円台:チルトリリース高速&AIカメラ搭載「Saturn 4 Ultra」

6〜7万円台のおすすめ光造形3Dプリンターは、

ELEGOO「Saturn 4 Ultra」

です。

2024年に登場したELEGOOの最新光造形3Dプリンターで、12Kの高解像度はそのままに、

といった数多の最新機能が搭載されました。

とくに注目の「チルトリリース」や「AIカメラ」に関しては、実際の動きを確認することが重要です。

光造形3Dプリンターの最前線を探るべく、上記のレビュー動画をチェックしておきましょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

7〜8万円台:レジンタンク加熱&超高解像度16K3Dプリンター「Saturn 4 Ultra 16K」

7〜8万円台の光造形3Dプリンターでおすすめなのは、

ELEGOO「Saturn 4 Ultra 16K」

です。

2025年1月にリリースされたELEGOO最新機種で、基本機能は「Saturn 4 Ultra」から継続。

加えて、

などなど、

新シリーズかな?

と感じるほどの多彩な新機能を追加。

「解像度」「プリント失敗削減」「利便性」を兼ね備えた家庭用3Dプリンターの最高峰と言って良い1台でしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

8〜9万円台:高さ30cmのコスパ最強大型機種「Jupiter SE」

8〜9万円台のおすすめの3Dプリンターは、

ELEGOO「Jupiter SE」

です。

その特徴は、

などなど。

高さ30cmクラスのプリントができる光造形機種は少なく、しかも10万円以下で購入できる機種は唯一無二。

大きなモノを、光造形ならではの高精細なプリントで制作したい!

という方にとっては最注目の1台でしょう。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

9〜10万円台:レジン加熱&自動供給機能搭載の超高解像度「Whale4 Ultra 16K」

9〜10万円の光造形3Dプリンターでおすすめなのは、

NOVA3D「Whale4 Ultra 16K」

です。

という超高解像度3Dプリンターであるだけでなく、

という、ハイエンドモデルにふさわしい最先端テクノロジーを搭載しています。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

まとめ 〜おすすめ3Dプリンターのスペック一覧〜

今回は、最新のおすすめ家庭用3Dプリンターについて、FDM方式と光造形方式のそれぞれで10機種前後、価格別で紹介してきました。

価格による性能・使い勝手の違いはあれど、どの機種も実際に使ってみた上でオススメできる優秀な3Dプリンターです。

各機種の実機レビュー記事もご覧の上、導入を検討してみてくださいね!

最後に、紹介したおすすめ3Dプリンターのスペック一覧を紹介して締めくくります。

FDM方式のおすすめ3Dプリンタースペック一覧

| モデル名 | Tina2S | A1 mini | Ender-3 V3 KE | Neptune 4 Max | Centauri Carbon | Q1 Pro | A1 Combo | P1S | Plus4 | X1 Carbon Combo | H2D AMS Combo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| メーカー | Entina | Bambu Lab | Creality | ELEGOO | ELEGOO | QIDI TECH | Bambu Lab | Bambu Lab | QIDI TECH | Bambu Lab | Bambu Lab |

| 価格(サンステラ) | - | ¥32,800 (2025-07-02 22:41 時点) | - | - | - | - | ¥69,800 (2025-07-03 08:41 時点) | ¥89,000 (2025-07-03 00:40 時点) | - | ¥209,000 (2025-07-03 02:51 時点) | ¥399,800 (2025-07-03 10:25 時点) |

| 価格(SK本舗) | - | - | - | - | - | ||||||

| 価格(Amazon) | ¥23,178 (2025-07-03 09:46 時点) | ¥48,800 (2025-07-03 02:36 時点) | ¥39,999 (2025-07-03 04:50 時点) | ¥69,999 (2025-07-03 07:45 時点) | - | ¥79,999 (2025-07-03 04:10 時点) | ¥99,000 (2025-07-03 02:55 時点) | ¥145,000 (2025-07-02 23:50 時点) | ¥139,999 (2025-07-03 04:10 時点) | - | |

| 価格(海外ストア) | - | ¥51,800 (2025-07-02 22:41 時点) | ¥57,999 (2025-07-03 02:20 時点) | ¥60,000 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥61,999 (2025-07-02 23:00 時点) | ¥69,800 (2025-07-03 08:41 時点) | ¥89,000 (2025-07-03 00:41 時点) | ¥113,999 (2025-07-03 07:09 時点) | ¥175,000 (2025-07-03 02:51 時点) | ¥399,800 (2025-07-03 10:25 時点) | |

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 210 x 210 x 290 | 347 x 315 x 365 | 433 x 366 x 490 | 658 x 632 x 740 | 398 x 404 x 490 | 477 x 467 x 489 | 385 x 410 x 430 | 389 x 389 x 458 | 505 x 487 x 550 | 389 x 389 x 457 | 492 x 514 x 626 |

| 本体重量[kg] | 3 | 5.5 | 7.8 | 18.1 | 17.5 | 17 | 9.9 | 12.95 | 27 | 16.63 | 31 |

| 構造 | ベッドスリンガー | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY | ベッドスリンガー | CoreXY | CoreXY | CoreXY | CoreXY | ||

| 密閉 | 半密閉 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ヒートチャンバー | × | × | × | 60 | × | × | 65 | × | 65 | ||

| 組み立て | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | - | 組み立て済み | 組み立て済み | 半組み立て済 | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み | 組み立て済み |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 100 x 105 x 100 | 180 x 180 x 180 | 220 x 220 x 240 | 420 x 420 x 480 | 256 x 256 x 256 | 245 x 245 x 240 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 305 x 305 x 280 | 256 x 256 x 256 | 350 x 320 x 325 |

| 最大スピード[mm/s] | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 1000 |

| 推奨スピード[mm/s] | - | 300 | 250 | - | - | - | - | - | 600 | ||

| 最大加速度[mm/s²] | 10000 | 8000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||

| 最大押出流量[mm³/s] | 28 | - | 32 | - | 28 | 32 | - | 32 | 40 | ||

| 最大ノズル温度[℃] | 245 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 300 | 370 | 300 | 350 |

| 最大ヒートベッド温度[℃] | 60 | 80 | 100 | 85 | 110 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |

| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA | PLA, ABS, ASA, PETG,TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC | PLA, ABS, ASA, PETG,TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer, etc. | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, Carbon / Glass Fiber Reinforced Polymer | PLA, PETG, TPU, PVA, BV OH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | ||

| マルチカラー | × | × | 2025Q3対応予定 | × | AMS lite 1台で4色 最大4色 | × | QIDI Box 2025 1Q対応予定 | AMS 1台で4色 最大16色 | デュアルノズル AMS 2 Pro 1台で4色 最大25色 | ||

| 消費電力[W] | 150 | 350 | 350 | 350+300 (Chamber Heating) | 350 | 350 | 450+400 (Chamber Heating) | 350 | 1320 | ||

| ディスプレイ | ノブ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 | ボタン式 | タッチ式 | タッチ式 | タッチ式 |

| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 内部ストレージ[GB] | × | ○ | ○ | 32 | × | × | 32 | 4 | 8 | ||

| カメラ/リモートモニタリング | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| スライスソフト | Cura Simplify3d Slicr3d Wiibuilder | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Creality Print Cura Simplify3D | ELEGOO Cura | ELEGOO Slicer Orca Cura | QIDISlicer PrusaSlicer Orca Slicer | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio | QIDISlicer QIDI Studio Cura Simplify3D PrusaSlicer Orca Slicer | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) | Bambu Studio (PrusaSlicer) (Cura) (Superslicer) |

| その他 | 半密閉型 LED搭載 アプリリモート制御機能 | ディスプレイ取り外し可能 LED搭載 | エアフィルター搭載 | 活性炭フィルタ搭載 | 活性炭エアフィルタ搭載 | LiDAR搭載 活性炭フィルタ搭載 | アップグレードキットでレーザー対応可能 | ||||

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

光造形方式のおすすめ3Dプリンタースペック一覧

| モデル名 | Photon Mono 4 | Mars 5 Ultra | HALOT-MAGE S | Whale4 Ultra 16K | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本体イメージ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| メーカー | Anycubic | ELEGOO | ELEGOO | Creality | ELEGOO | ELEGOO | ELEGOO | NOVA3D |

| 価格(サンステラ) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 価格(SK本舗) | - | - | - | - | ||||

| 価格(Amazon) | ¥37,999 (2025-07-03 04:08 時点) | ¥42,299 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥54,599 (2025-07-02 22:40 時点) | ¥69,679 (2025-07-03 03:11 時点) | ¥82,999 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥96,999 (2025-07-03 02:03 時点) | ¥90,000 (2025-07-03 08:35 時点) | ¥77,999 (2025-07-03 05:00 時点) |

| 価格(海外ストア) | ¥36,479 (2025-07-03 10:25 時点) | ¥41,039 (2025-07-02 22:40 時点) | ¥60,649 (2025-07-02 23:00 時点) | ¥80,000 (2025-07-03 02:03 時点) | ¥89,999 (2025-07-03 03:10 時点) | ¥79,999 (2025-07-02 22:40 時点) | ||

| 本体サイズ(LxWxH)[mm] | 230 x 235 x 391 | 227 x 227 x 443.5 | 260 x 268 x 451.5 | 333 x 270 x 608 | 327.4 x 329.2 x 548 | 327.4 x 329.2 x 548 | 479.9 x 377.4 x 657.5 | x x |

| 造形サイズ(LxWxH)[mm] | 153.4 x 87 x 165 | 156.36 x 77.76 x 165 | 153.36 x 77.76 x 165 | 223 x 126 x 230 | 218.88 x 122.88 x 220 | 211.68 x 118.37 x 220 | 277.848 x 156.264 x 300 | 211.68 x 118.37 x 220 |

| Z軸精度[mm] | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |

| 積層ピッチ[mm] | 0.03-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.05-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | - |

| ピクセルサイズ[mm] | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.0168 x 0.0248 | 0.019 x 0.024 | 0.014 x 0.019 | 0.051 | 0.014 x 0.019 |

| ピクセル数(XY) | 9024 x 5120 | 8520 x 4320 | 8520 x 4320 | 13320 x 5120 | 11520 x 5120 | 15120 x 6230 | 5448 x 3064 | 15120 x 6230 |

| プリントスピード[mm/h] | Max 70 | Max 150 | Max 150 | Max 150 | Max 150 | Max 150 | Max 70 | |

| データ入力 | USB | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB Creality Cloud Ethernet WiFi | USB Wi-Fi | USB Wi-Fi | USB | USB WiFi LAN |

| 本体重量[kg] | 4 | 7 | 8.8 | 13.13 | 14.5 | 16.1 | 19.5 | |

| スライスソフト | Photon Workshop | ChituBox Voxeldance Tango | ChituBox | HALOT BOX CHITUBOX Tango | ChituBox | SatelLite ChituBox | ChituBox Voxeldance Tango Lychee Slicer | NovaMaker ChituBox Lychee Slicer Tango Voxeldance |

| その他 | 4点レベリング | 空気清浄機付き Linux OS搭載 RAM4GB内蔵 4点レベリング ACFフィルム使用 | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 | 消臭機能付き リモート制御機能 フリップ式UVカバー | チルトリリース AIカメラ搭載 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | チルトリリース LED付きAIカメラ レジンタンク加熱機能 ドリップトレー付属 オートレベリング メカニカルセンサー搭載 フリップ式カバー | 空気清浄機付き 自動レジン供給回収機能 4点レベリング | 自動レジン供給機能 フリップ式UVカバー レジン加熱機能 消臭機能付き |

| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

自分で自由に比較したい方はツールも活用しよう

この記事で紹介した機種以外にも、世の中には多数の家庭用3Dプリンターが存在します。

自分で好きな3Dプリンターどうしを比較したい!

という方のために、当メディアでは

しています。

しています。ぜひ活用してみてくださいね!

家庭用3Dプリンターの最新情報を動画で配信中!

「Age of 3DP」のYouTubeチャンネルでは、最新機種の実機レビューをはじめとする動画コンテンツを公開中!

ぜひチャンネル登録の上、最新情報をゲットしてくださいね!