こんにちは、管理人のウノケンです。

3Dモデル生成AIは、モデリングの手間を大幅に省き、ユニークなアイデアを瞬時に形にできるのが大きな魅力です。

とくに、2024年以降、無料(あるいは基本プランが無料)かつ高度な3D形状を生成できるツールが増えたことで、初心者でも気軽に試せる環境が整いつつあります。

この記事では、

について詳しく解説していきます。

最新の3Dモデル生成AI「Tripo AI」を活用した3Dプリントについて解説しています!

最新の3Dモデル生成AIを活用したプリント例を動画で解説しています。記事とあわせて活用してみてください!

それでは見ていきましょう!

3Dモデル生成AIを使う3つのメリット

導入前に

どうして3Dモデル生成AIがそんなに注目されるのか?

と疑問に思う方もいるかもしれません。

ここでは、短時間でハイクオリティのモデルを得られる便利さ、発想を飛躍させるクリエイティブな支援機能など、3Dモデル生成AIを活用するうえで知っておきたい3つのメリットを整理していきます。

これを把握すれば、あなたが抱えるモデリングの課題を解決できる可能性をより具体的にイメージできるでしょう。

モデリングの大幅な時短

3Dモデル生成AIを使う最大のメリットは、何といってもモデリングに費やす時間の削減です。

従来の方法では、CADや3DCGソフトを使ってコツコツと形を作る必要があり、初心者にとっては学習コストが高く、慣れた人でも複雑な形状を作るには膨大な時間がかかりました。

しかし、テキストや参考画像を入力するだけでモデルを自動生成してくれるAIなら、アイデアを思いついたその場で仮のプロトタイプをすぐに形にできるのです。

たとえば

3Dプリントして販売するフィギュアのデザインを検討したい

とき、短いキーワードとおおまかな形状イメージを入力するだけで、大まかな外見の3DモデルをAIが提案してくれます。

これを1からモデリングする場合に比べて、2〜3割どころか半日分以上の時間をカットできるケースも珍しくありません。

アイデア段階のスピードが上がれば、試作を繰り返すサイクルも短縮され、より多くのバリエーションを試せるという創造面でのメリットも期待できます。

また、ビジネス用途においては試作を短期間で複数提示できるため、クライアントとのやり取りがスムーズになる可能性も高いでしょう。

図面や口頭で説明しづらい形状ほど、「実際にモデルを見てもらう」というプロセスが重要。

そういった場面で、AIが即座にモデルを出力できるなら、合意形成のスピードもグッと上がるはずです。

少しイメージが固まったらAIモデルを手動で修正、またAIに再提案させるといったハイブリッドなワークフローも日常的に実現するでしょう。

発想を飛躍させるクリエイティブ支援

3Dモデル生成AIには、単なるモデリング時間の短縮だけでなく、ユーザーの想像力を引き出すサポート役としての機能も期待されています。

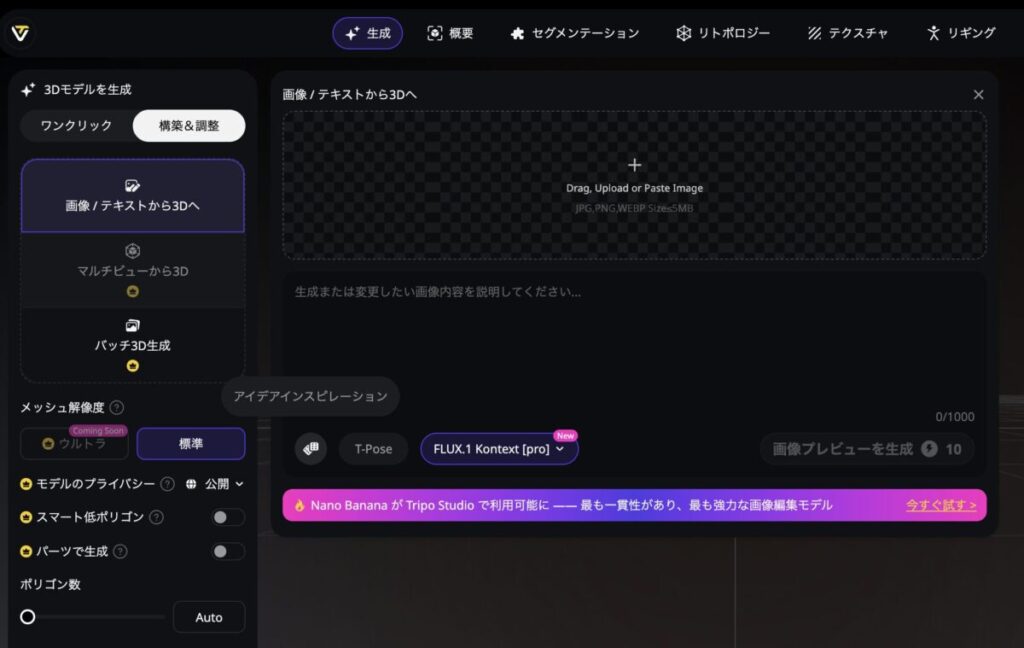

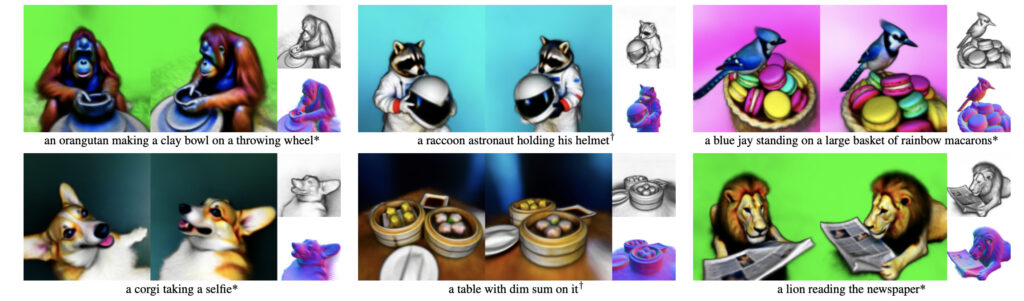

たとえば「Tripo」には“アイデアインスピレーション(旧ポップコーン)”と呼ばれる機能があり、短い単語を投げるだけでAIが補足的なキーワードや世界観を考慮した詳細プロンプトを生成。

自分では思いつかなかった要素を盛り込み、意外なデザインに仕上がることもあるでしょう。

また、同じテキストや画像を入力しても、AIの内部アルゴリズムがランダム要素を含んでいるため、毎回わずかに異なるモデルが生成されるケースもあります。

多様なバリエーションを並べて比べることで、より洗練されたアイデアを探り当てることが可能です。

日頃から自分の想像だけでは限界がある、というクリエイターやエンジニアにとっては、発想の幅を広げる強力なツールとなるでしょう。

3Dプリントや3DCGとのスムーズな連携

AIが生成したモデルは、3Dプリント用のSTLやOBJなど、汎用フォーマットで出力される場合が多く、実際に物理的なオブジェクトを作りたいときにも即応できます。

形状確認をしたうえで不具合箇所を手動で修正し、そのまま3Dプリンターで出力する流れがスムーズになるのは言うまでもありません。

CADが苦手な方でも、AIの力を借りて大まかなラフを作り込み、最終調整だけモデリングソフトで行う、というハイブリッド運用が定着しつつあります。

また、3DCGソフトやゲームエンジン(UnityやUnreal Engineなど)と連携してキャラクターや背景オブジェクトに使うケースも急増中。

わざわざモデラーに依頼しなくても、AIにざっくりとしたイメージを入力するだけで置き換え用のメッシュが出来上がるので、制作工数を劇的に削減できます。

ただし、生成された3Dモデルのトポロジー(面の分割)やUV展開が必ずしも最適とは限らない点には留意が必要。

美しいアニメーションや高品質レンダリングを行いたい場合、追加のクリーンアップ作業を挟むことも珍しくありません。

それでもゼロからモデリングするのに比べると圧倒的に時間を削減できるため、3Dプリントや3DCGを含む幅広いデジタル&フィジカルの領域で活用価値は高いでしょう。

基本無料!3Dモデル自動生成AIツール10選

これまでに3Dモデル生成AIを使うメリットを挙げてきましたが、具体的にどのツールを使えばよいか迷う方も多いでしょう。

ここでは、2026年現在、基本利用が無料(またはフリープランあり)で使える10の注目サービスを紹介していきます。

それぞれの特徴や強みを押さえておけば、自分の用途にマッチするツールを選びやすくなります。

とはいえ、試してみないとわからない部分も多いので、気になるものはぜひ実際に触ってみてください!

Tripo

2024年3月に、Hugging Face上で扱える3D生成AI「TripoSR」をリリースした「Tripo」。

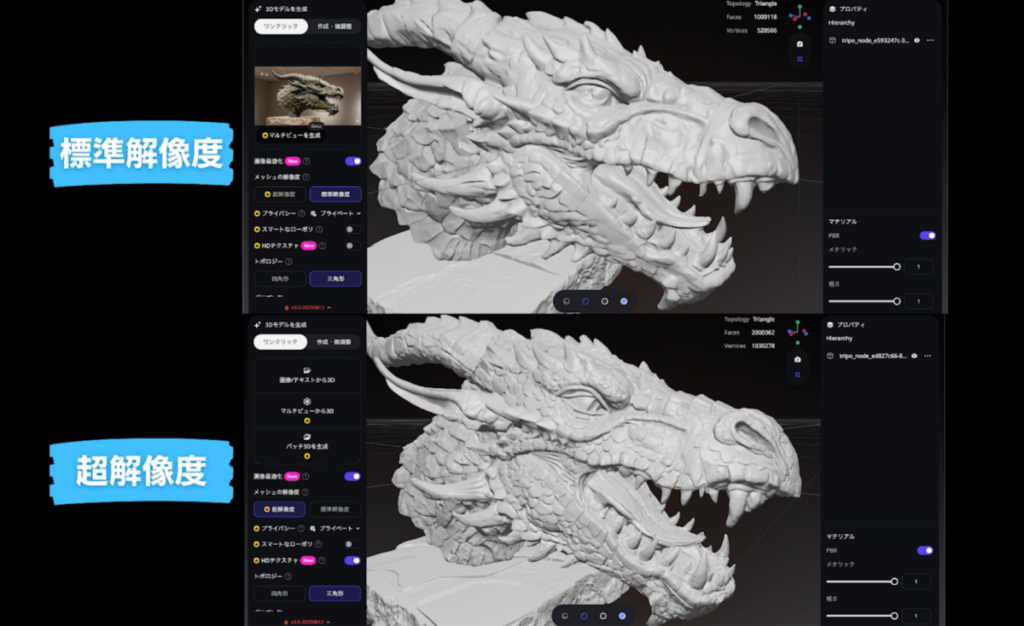

2024年9月に公開されたバージョン2.0、バージョン2.5に続いて2025年8月に最新バージョン3.0が登場し、生成クオリティが飛躍的にパワーアップ。

今もなお進化を遂げていて、ハイクオリティな3Dモデルを作るのに欠かせないツールの1つとなっています。

以前から細かい形状を作成してくれていましたが、現在はさらにエッジがシャープになっています。

大幅に進化していた2.5と比べてもテクスチャがよりキレイに、そしてテクスチャをオフにしても細部まで凹凸が感じられるジオメトリを実現。

3Dプリントにも活用できる立体構造の精細さは大きな特長です。

さらに高解像度モードが追加され、より細部までディテールを表現できるようになりました。

そんな「Tripo」は、テキストや画像からハイクオリティな3Dモデルを短時間で作成でき、ゲーム・CG・3Dプリンターなどの幅広い用途に対応。

加えて、3D生成の前段階としての画像生成にGPT-4oやNano Bananaが組み込まれている点も特徴的です。

他にも、

など、利便性もかなり向上しています。

そのうえ、最新のアップデート(2026年2月時点)では3Dプリントにも活用できるいくつものアップデートが実装されました。

なかでも、頂点カラーのエクスポートは非常に便利。

「Tripo」で生成した3Dモデルをテクスチャも含めて「Bambu Studio」のようなスライスソフトにインポートできるようになりました。

複雑な構造の再現度も非常に高い「Tripo」は、

テキストや画像を元にリアルな3D形状を得たい!

手書きのイラストから簡単に3D生成したい!

というニーズにいっそう応えられる存在となっています。

Meshy

Meshyは、2023年10月にバージョン1がリリースされてから、約1年の間にバージョン4(2024年8月リリース)へと次々に新バージョンがリリースされた急成長中の3D生成AIツールです。

テキスト入力による「text-to-3D」と、画像から立体を推定する「image-to-3D」の2種類を主軸としており、バージョン4では従来のバージョンよりもジオメトリの品質が大幅に向上。

テクスチャを外してもある程度の凹凸が維持されるようになりました。

さらに、バージョン4では“モデリング”と“テクスチャリング”を明確に二段階で行う仕組みに変わり、形状を早期に確認できるような操作感の向上も実現されています。

使い方として、同時実行数やポリゴン数変更には有料プランへの加入が必要になるものの、無料クレジットを消費する範囲でも基本的な3D生成は十分トライすることが可能です。

WebアプリとしてUIの改善も頻繁に実施されており、初めて3D生成AIに触るという方でもスムーズに使い慣れることができるツールです。

Rodin

Rodin(ロダン)は、人気の家庭用3DプリンターブランドBambu LabともコラボするDeemos社が開発した3Dモデル生成AIで、RLHF(人間のフィードバックによる強化学習)を3D分野に初めて本格導入した点が大きな特徴です。

テキストや画像を元に短時間でハイクオリティな三次元形状を作れるうえ、コントロールネット機能を活用すればユーザーが形状範囲や詳細をある程度制御できる柔軟性も備えています。

2024年末にリリースされたバージョン1.5では、クリーンなトポロジやAIによるクアッドメッシュ化、プロ向けの三角ポリゴンモード、さらに美しいPBRテクスチャの付与など、モデリングの基盤部分が大幅に強化。

写真1枚からの形状再現や複数画像の合成といった従来の強みを持ちながら、よりエッジやサーフェスの処理が正確になり、最終的な仕上がりも洗練されるようになりました。

無料プランでも基本的なモデル生成を試せるため、「高精度かつカスタマイズ性のある3D生成AI」を求めるユーザーには要注目の存在と言えるでしょう。

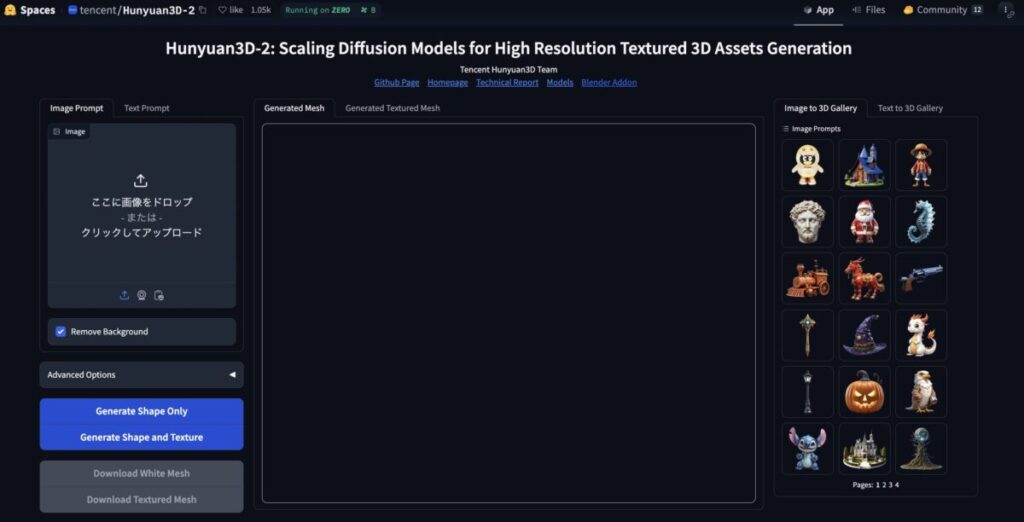

Hunyuan3D

Hunyuan3D 2.0は、WeChat(微信)等で知られる中国企業テンセントが開発した大規模3D生成システムで、まず素のメッシュを生成し、それに高精細なテクスチャを付与する2段階のパイプラインを採用しています。

公式サイトやHugging Faceの公開モデルに加え、GradioアプリやBlenderアドオンなど多様な利用手段が用意されており、プロから初心者まで手軽に扱える点が特徴です。

形状生成を担うHunyuan3D-DiTと、テクスチャ担当のHunyuan3D-Paintという2つの基盤モデルを組み合わせることで、複雑な形状や鮮やかなテクスチャを兼ね備えた3Dアセットを自動生成可能。

実験結果でも他のオープンソース・クローズドソース手法を上回る品質を示し、ジオメトリの細部表現や入力画像との整合性で高いスコアを記録しています。

2025年1月時点では、Windows向けのセットアップツールやComfyUIなどの拡張もコミュニティから提供され、利便性と拡張性がさらに向上。

特にBlenderアドオンの登場により、モデリングやテクスチャ編集のワークフローへの統合が容易になったのも注目ポイントです。

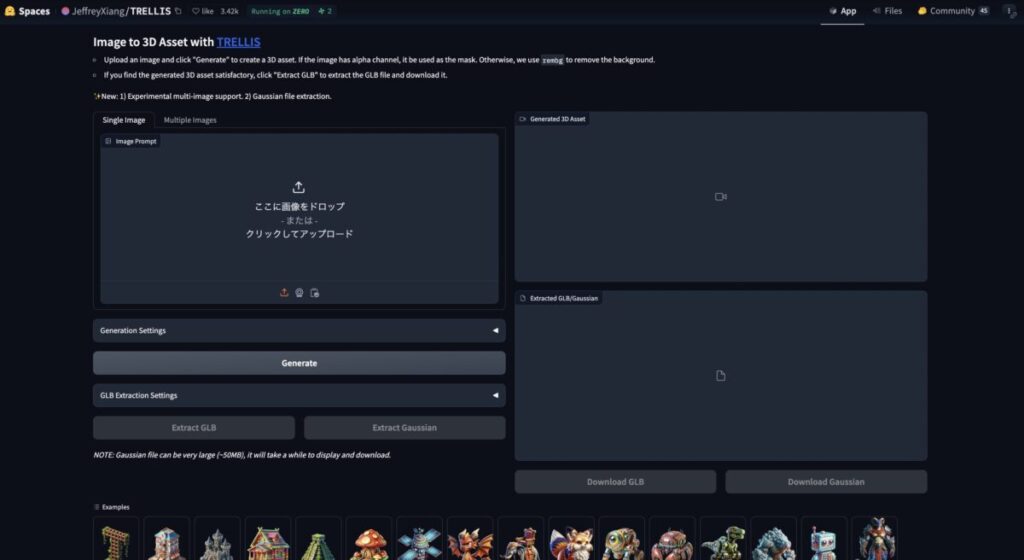

TRELLIS

TRELLISは、清華大学とマイクロソフトの共同研究によって開発された3D生成AIです。

大規模な3D生成に向けて「Structured LATents(SLAT)」という統一表現を採用し、テキストまたは画像を入力として高品質な3Dアセットを自動生成できる新手法。

まずスパースなボクセル構造を形状の基盤とし、そこに多視点から得た視覚特徴を融合させて詳細な外観を再現。最終的にはメッシュや3Dガウスなど多彩な形式の出力を柔軟に選べる点が特長です。

モデルの中核には「Rectified Flow Transformers」を取り入れ、最大20億パラメータ級の学習を行うことで、既存のオープンソース・クローズドソース手法を上回るジオメトリ精度とテクスチャ品質を実現。

さらに、ローカルな領域だけを改変して武器を追加したり、アートスタイルを変えるといった編集機能も備わっており、複雑な3Dデザインにも対応できます。

Hugging Faceでのコード公開やBlenderなど既存ツールとの連携も進んでおり、専門家から初心者まで多様な場面で活用できるプラットフォームとして期待を集めています。

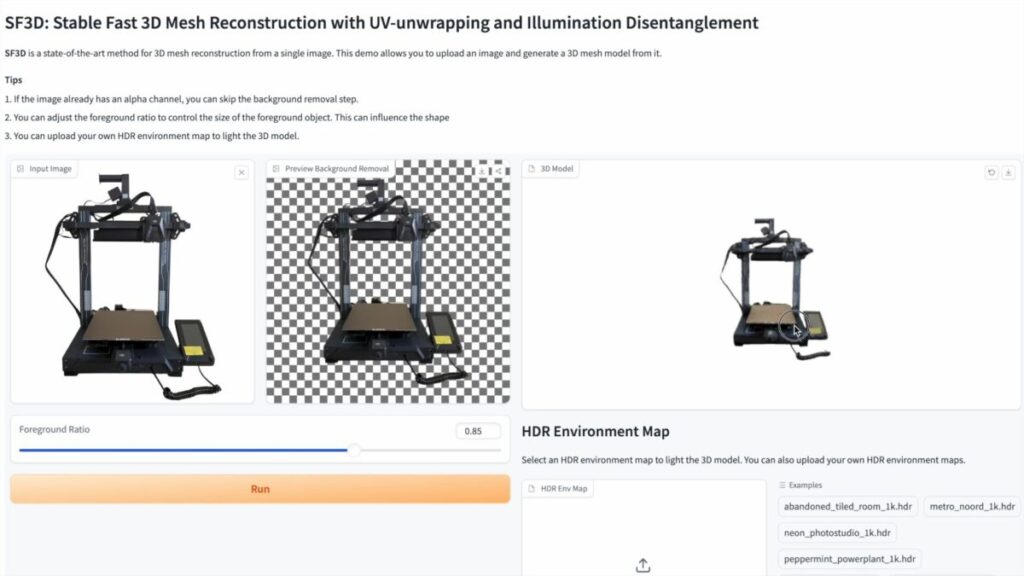

Stable Fast 3D

Stable Fast 3Dは、画像生成AI「Stable Diffusion」で知られるStability AIが2024年に公開した画像入力特化の3Dモデル生成サービスです。

たった0.5秒ほどで三次元化できる“爆速”が大きな特徴で、3Dプリンターなどで用いられる細めのパーツも比較的忠実に再現可能。

ただし、リアルな動物や複雑なイラストを立体化すると平面的になったり違和感が残るケースもあり、まだ発展途上の印象は否めません。

それでも、高速かつ簡単に複数のパターンを試せる点は大きな強みで、今後のアップデートで生物や多視点画像への対応力がさらに高まれば、短時間で多彩な3Dアセットを用意したいユーザーにとって有力な選択肢となるでしょう。

Image to 3D Model

2024年以降、3Dプリンターブランドが3D生成AIツールを提供するケースも見られるようになりました。

Bambu LabのMakerLabには、用途や好みに合わせて3種類の3Dモデリングツールが用意されています。

「Image to 3D Model」は、1枚の画像から3Dモデルを自動生成してくれるサービス。

イメージをアップロードするだけで、わずか数十秒でメッシュやテクスチャ情報をもつモデルが完成します。

2025年1月の最新バージョンでは高精度化やUI刷新も行われ、生成結果を同画面でプレビュー・管理しやすくなりました。

生成した3DモデルはBambu Studioなどのスライスソフトへそのまま読み込めるため、初心者でも簡単に画像を3Dプリント向けデータへ変換できる点が魅力です。

PrintMonMaker/Make My Statue

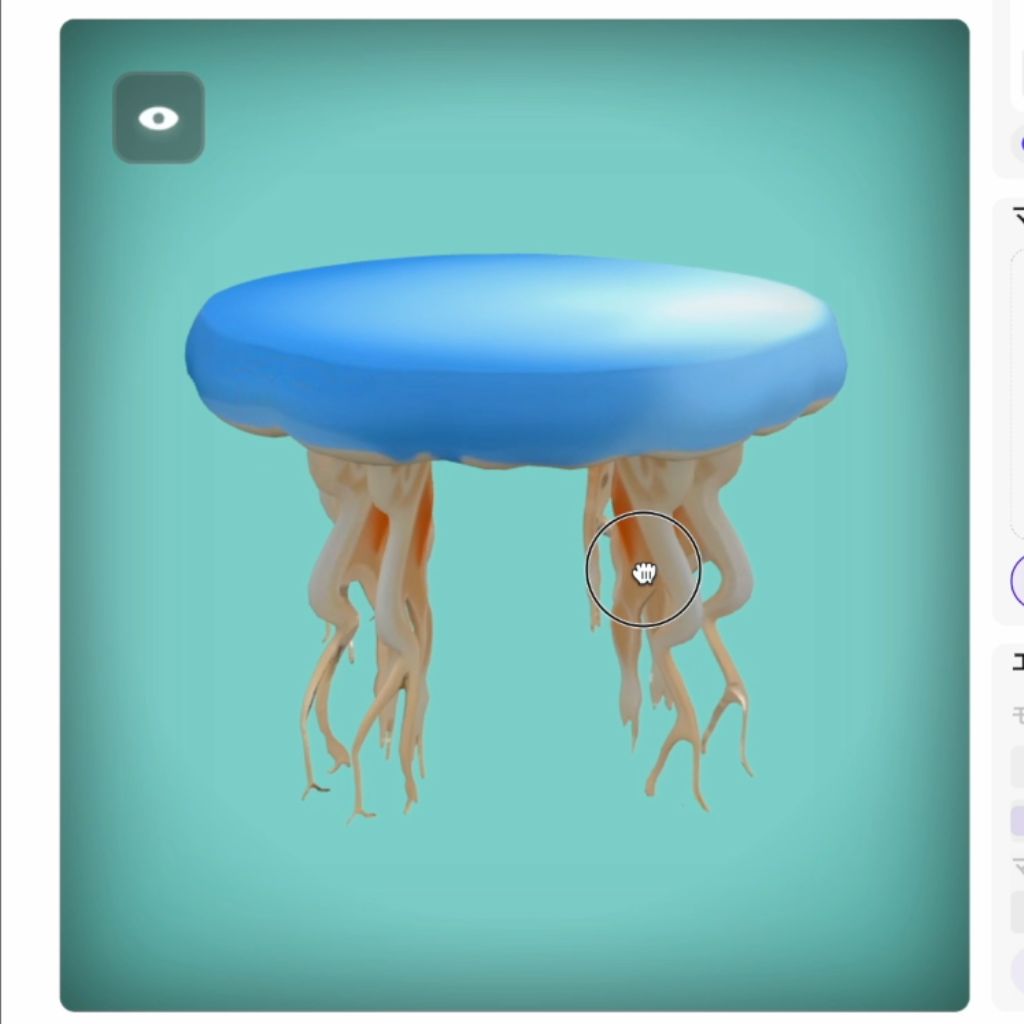

「Image to 3D Model」と同じくMakerLabツールの1つである「PrintMonMaker」は、ファンタジー調のクリーチャーなど個性的なキャラクターをテキストや画像から短時間で作成できるツールです。

生成後には色分けやベースの設置など、簡易的な編集機能も備えています。

こちらも同じくMakerLabツールである「Make My Statue」を使えば、正面を向いた人物写真を読み込むだけで石像風の頭部モデルを得られます。

耳や髪の形状まで自然なフォルムに仕上がるため、記念品やオブジェ作成にもぴったり。

これらをうまく活用することで、複雑な3Dモデリングの工程を大幅に短縮し、3Dプリンター向けのデータを手軽に生成できるようになるでしょう。

なお、その他の生成AIと似たように、MakerLabの生成ツールにおいても独自のクレジット(MakerLabクレジット)が必要なシステムになっています。

Shap-E

「Shap-E」は、ChatGPTで一躍有名になったOpenAIが2023年5月に発表した3Dオブジェクト生成AIです。

テキストや画像を入力することで、誰でも簡単に3次元データを生成することができます。

Githubからアクセスしたり、Hugging FaceのWebアプリとして無料で使用することができます。生成された3Dデータはダウンロードできるので、ローカルに落として編集することも可能です。

DreamFusion

「DreamFusion」は、Googleが2022年9月に発表した、テキストから3Dモデルを生成するAIです。

Stable Diffusionを用いて、PyTorchによる実装を行う「Stable-Dreamfusion」というプロジェクトも進行中。こちらはGithubからアクセスすることができます。

最強はどれ?3つの3Dモデル自動生成AIを比較してみた!

ここまで多数のツールを紹介しましたが、

結局どれが最強なの?

と気になる方も多いことでしょう。

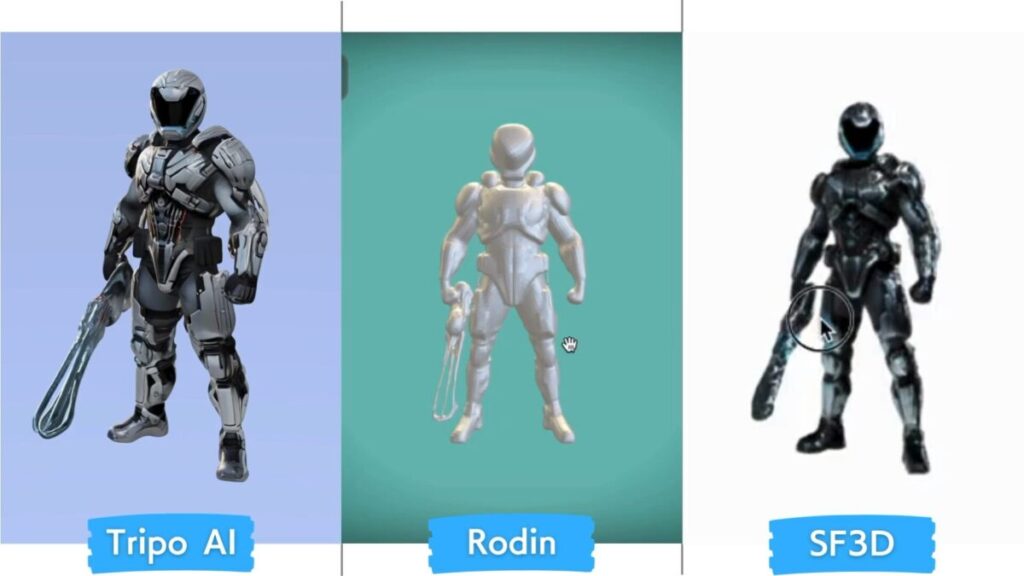

ここでは、特に注目度の高い「Tripo」「Rodin」「Stable Fast 3D」の3つをピックアップし、同じ画像を入力したときの仕上がりを比較してみます。

人や動物、建物などジャンルの異なる5つの画像を通して、それぞれのAIがどの程度の完成度を実現しているのかを確認してみましょう。

人型キャラ

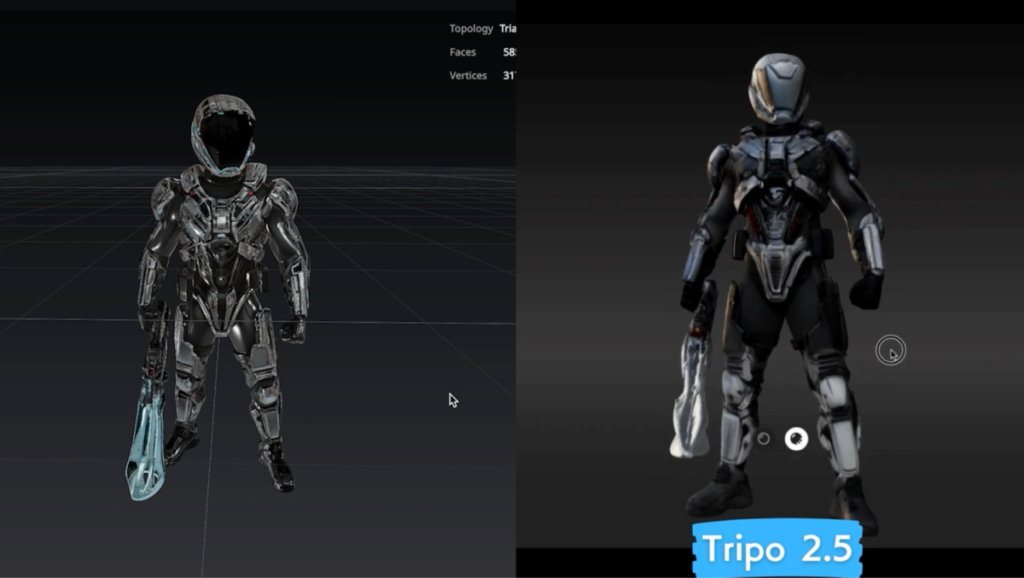

まずはSF風の人型キャラクター。

Tripoの結果は非常にリアルかつ均整の取れたヒューマノイドモデルとなり、ディテールの再現度も高水準。

一方、Rodinは見た目のバランスこそ悪くないものの、ヘルメット周辺がやや崩れ気味で細部に違和感があります。

Stable Fast 3Dについては、形状が大まかに合っているものの、全体的にのっぺりしたテクスチャで、ヘルメットや手のパーツが曖昧になってしまいました。

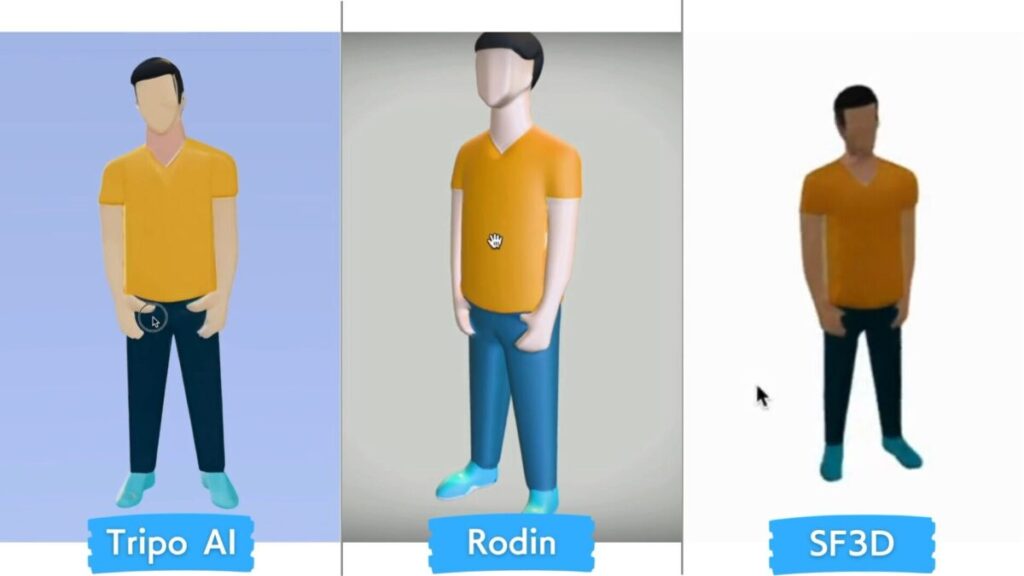

人物(イラスト)

次に、イラストタッチの人物を入力した場合。

Tripoは、木製のデフォルメ人形のような形状を出力し、アニメ調イラストを立体化するセンスを独自に働かせている感じ。

Rodinは人間らしさを出しつつも、エッジがどこか曖昧で少し丸みが強い仕上がり。

一方、Stable Fast 3DはSFキャラと同様、全体的にのっぺりした印象です。

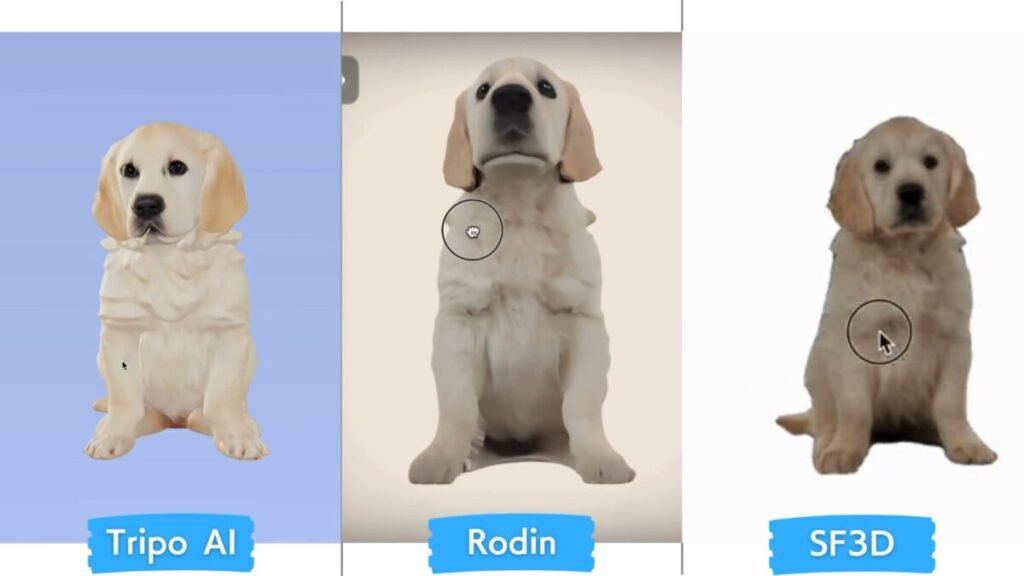

犬(画像)

動物の写真を使うケースでは、Tripoが頭一つ抜けています。

今回の犬の例でも、毛の流れや輪郭が正確な形状となり、違和感が少ない仕上がり。

Rodinも踏ん張ってはいますが、トリミングの甘さや毛並みの凹凸が減少してしまい、やや単調に感じられる箇所があります。

Stable Fast 3Dはシルエットがかろうじて犬とわかるレベルで、毛の表現は皆無と言っていいでしょう。

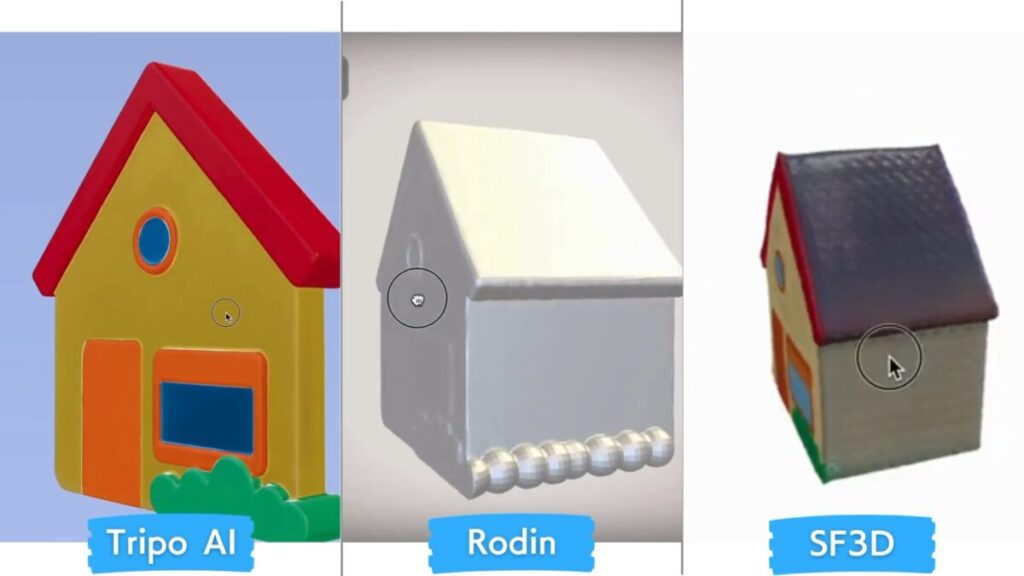

家(イラスト)

4番目に試したのが家のイラスト。

Tripoは人物イラストと同様、おもちゃの板で作られたような3D化に。

一方のRodinはしっかり奥行きをもたせ、窓やドアなどもある程度立体的に盛り上がっています。

Stable Fast 3Dも横から見た際の奥行きこそあるものの、ドアや植栽の部分が平面的でディテールに乏しい形です。

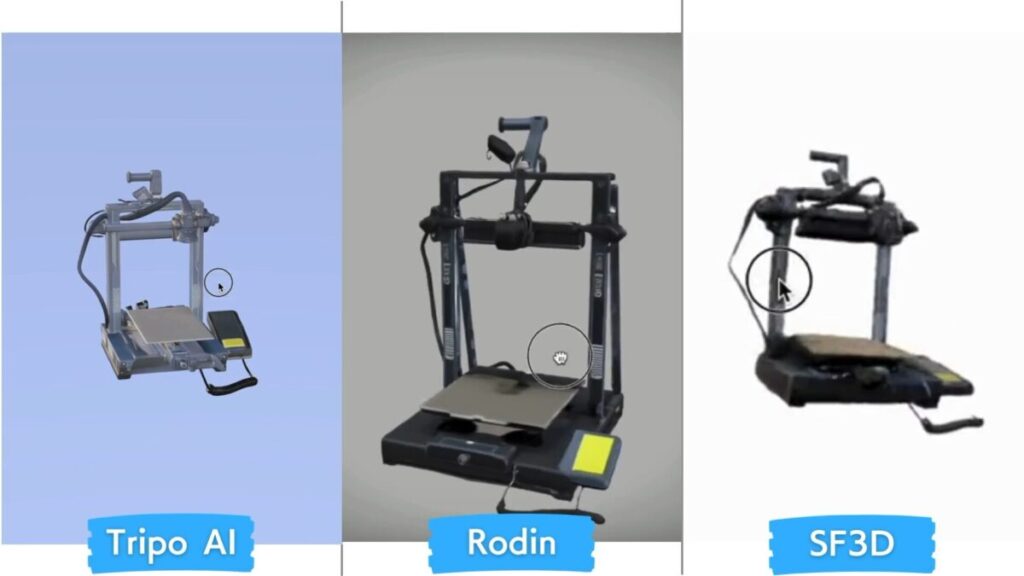

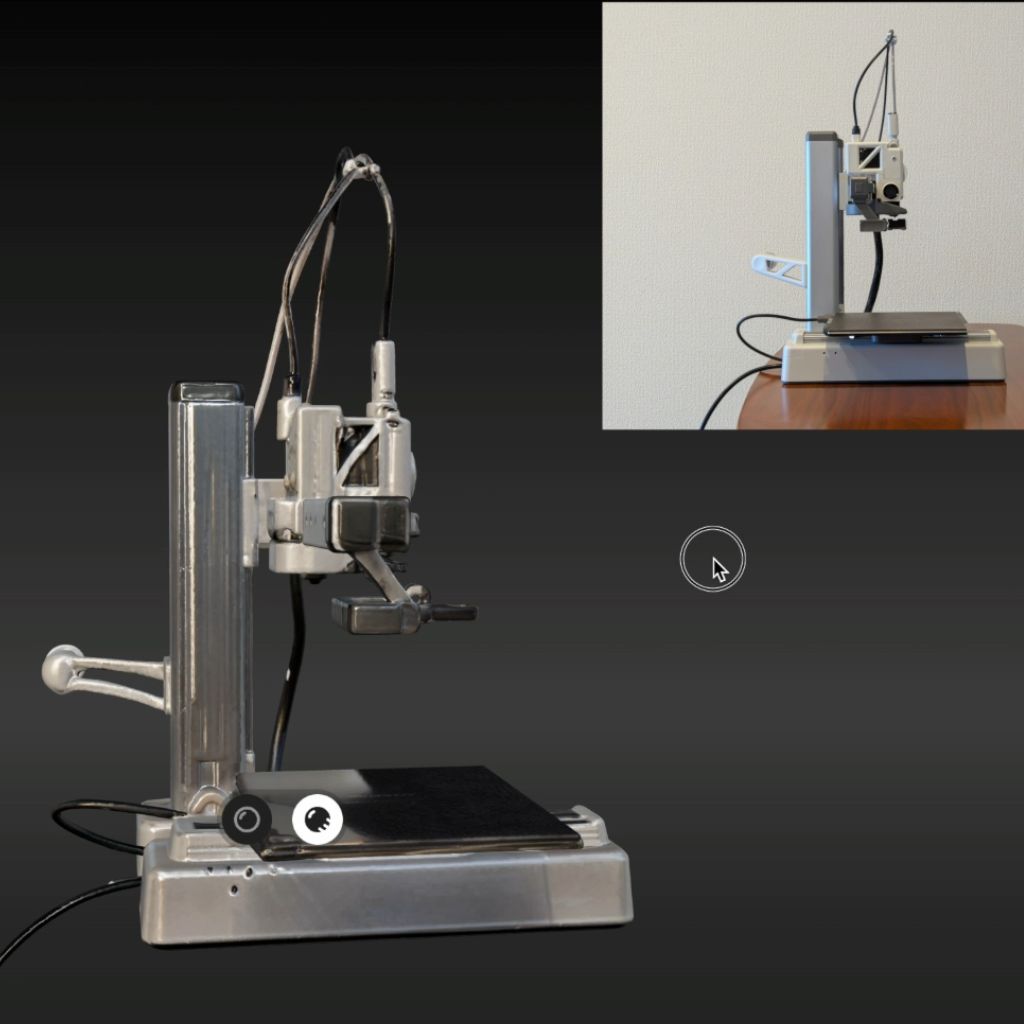

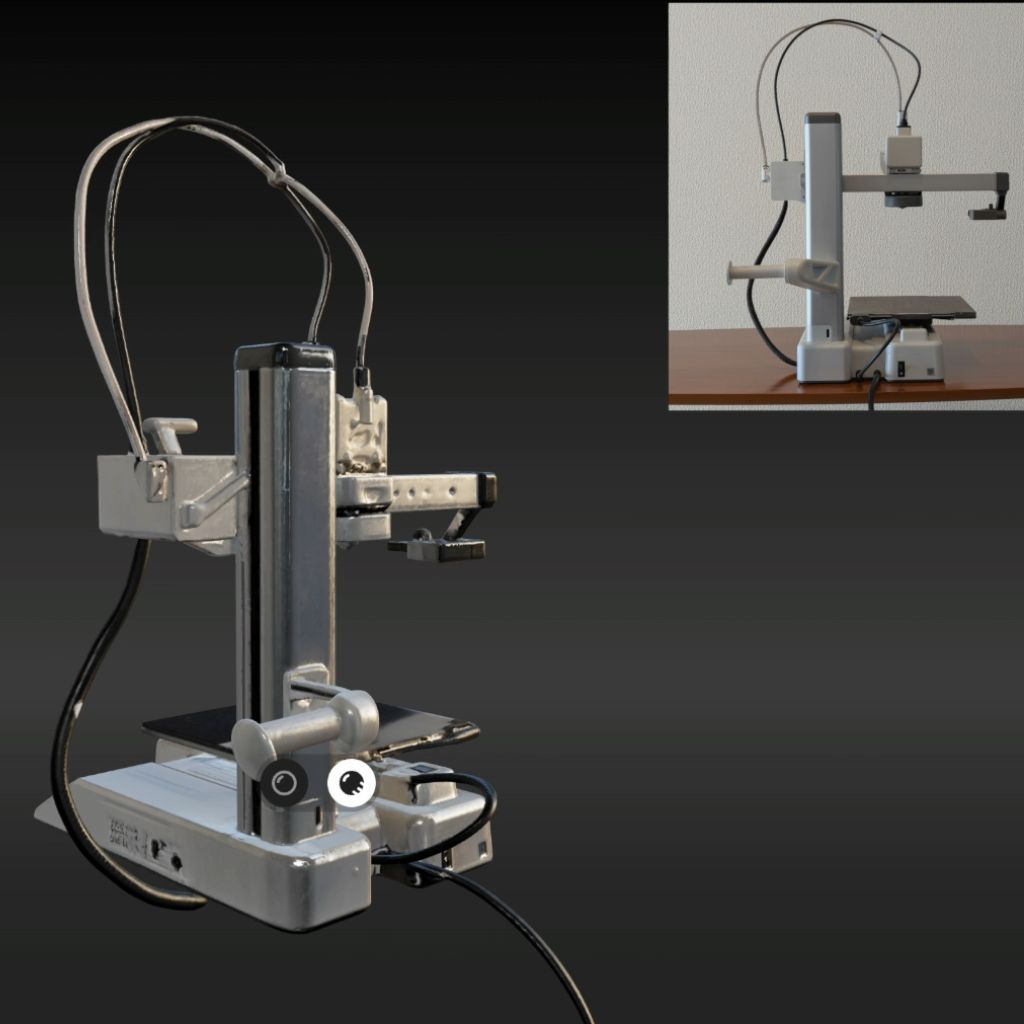

3Dプリンター(画像)

最後は実際の3Dプリンターの写真を使った例。

Tripoはノズル周辺やフレーム形状などをかなり詳細に再現し、非常に高い完成度を示しました。

Rodinはところどころ違和感のある部分はあるものの、複数アングルの写真を使う機能を活用すれば飛躍的に品質が上がることも確認できました。

Stable Fast 3Dはフレームやベッドの形状を大まかになぞる一方、細部が単純化されがちな結果に。

総評として、この3ツールにおいては、Tripoが一歩リードしている印象です。

Rodinも決して悪くない結果でしたが、高速生成を売りにしているStable Fast 3Dは、細部の再現性においてやや見劣りする結果となりました。

どのツールを使用するか検討する上で参考にしてみてください。

どの3Dモデル生成AIを選ぶべき?有料プランへの課金は必要?

ここまで多様なツールを見て、

結局どれを選べばいいの?

と悩んでいる方も多いはず。

結論を言えば、あなたの用途や予算、そして操作性の好みによって最適解は変わります。

このセクションでは、失敗しない導入をサポートすべく、3つの視点からツール選択時に意識したいポイントを整理していきます。

基本的には、

まずは無料で試してみる→必要なら乗り換える→気に入ったら課金も検討

という柔軟なアプローチがおすすめです。

Webアプリとしてブラウザ利用できるツールがオススメ

無料で使用できる3D生成AIツールの使い方には、主に以下の4つのパターン(あるいはそのハイブリッド)が存在します。

PCインストール型のオープンソース系ツールや研究ベースのプロジェクトは、動作環境によってバグが起きる可能性もあり、初心者が手を出すのはやや難易度高め。

Hugging Face等のAIプラットフォームで提供されるツールは基本無料で、かつログイン等不要でクイックに使える場合も多いです。

一方で、生成したモデルの管理や細かい調整はできない場合が多く、「1回限りのお試し」程度に捉えるべきでしょう。

誰にとっても使い勝手が良く、かつ本格的な使用にも適しているのは、ブラウザ利用型(TripoやMeshy、Rodinが該当)です。

Webアプリとして提供されており、ユーザー登録をすれば生成したモデルの管理も可能。

基本的には無料プランでも複数回の3D生成が可能なものがほとんどです。

ブラウザベースのアプリケーションなので、出先でスマホから3D生成するといった芸当もできてしまいますね。

まずは無料ツールや無料プランで試してみる

3D生成AIに興味はあるけど、お金をかけて失敗したら嫌だ。。。

という方は多いはず。

幸い、今回取り上げた10のツールはすべてが無料で使用可能。

はじめから課金することなく、品質や使い勝手を試すには十分な回数の3D生成にトライする事が可能です。

最新技術には「とりあえず触ってみる」という姿勢が重要。

無料版であれば、失うものは何もありません。

間近に迫る「3Dモデリングが不要になる時代」の到来に備え、主要な3D生成AIには今のうちに触れておくことを強くオススメします。

微妙なら別ツールへ、気に入ったら有料プランへの乗り換えを検討

無料プランを試してみて、

しっくり来ないな。。。

逆に、「このAIは使えそうだ」と感じたら、有料プランを検討しても良いでしょう。

無料でもそこそこ使えるなら、課金は不要では?

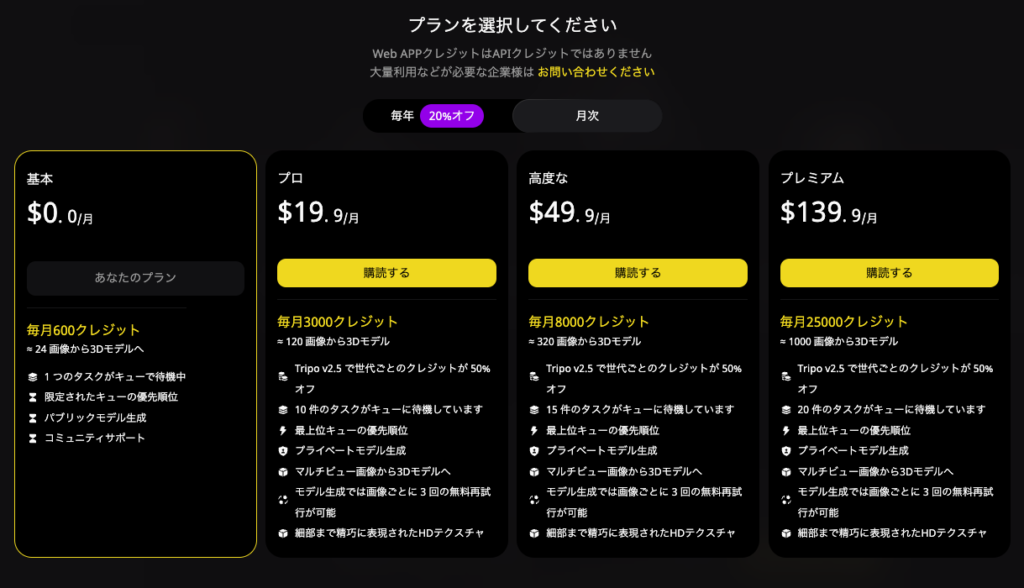

と感じる方もいるかもしれませんが、有料版では大きく分けて以下のようなメリットが得られます。

- 生成回数の上限拡大:頻繁に多量のモデルを作りたいときには必須

- 高解像度モデル:メッシュの細分化やテクスチャ解像度が上がり、3Dプリントにも影響

- 追加機能:Rodinの複数画像入力など、無料版にない強力オプションが使える

- 優先キュー:サーバー混雑時でも高速に結果を返してくれる

ただし、AIの世界は進化のスピードが極めて早いです。

特に3Dモデル生成分野では数カ月ごとに精度が大きく変化することも珍しくありません。

そのため、数カ月後にはもっと進歩した別のサービスが登場している可能性も十分にあり得るでしょう。

そこでおすすめなのが、長期契約の年額プランではなく、短期間で乗り換えも可能な月額プランを契約することです。

そうすれば、別の3D生成AIツールで革新的なバージョンアップがあった場合、翌月には乗り換えるといった身軽な運用が可能になるでしょう。

年間プランは20%オフのように割安になるケースが多いですが、AIが「変化の激しい領域」である以上、柔軟にプランを切り替えやすいツールを選ぶのが賢い選択になるはずです。

まとめ:無料の3D生成AIツールを賢く選択して活用しよう!

本記事では、無料でも使える多彩な3D生成AIを紹介してきました。

いずれも初心者にやさしく、短いプロンプトや画像から即座に3Dモデルを生成できるのが最大の魅力です。

一方で、高解像度のメッシュや高速生成などの機能は有料プランに限定される場合も少なくありません。

まずは無料枠で複数ツールを試して操作感や出力クオリティを比較してみたうえで、

もっと細部を表現したい。。。

生成回数を増やしたい。。。

といったニーズが出てきた段階で、短期間での解約や乗り換えのしやすい月額プランを検討してみると良いでしょう。

急速に進化する3D生成AIの領域ですので、最新バージョンや他のサービスへ乗り換えやすい柔軟な運用で賢く活用していきましょう!