こんにちは、管理人のウノケンです。

FDM3Dプリンターでプリントする際、

インフィルのパーセンテージを小さくしてプリント時間を短くしよう!

充填率を上げて強度を高めよう!

――そんな設定は定番ですよね。

とはいえ、実はインフィルにはとても多くの種類があることをご存じでしょうか?

どのインフィルを選択するかによって、

などなどが大きく変化します。

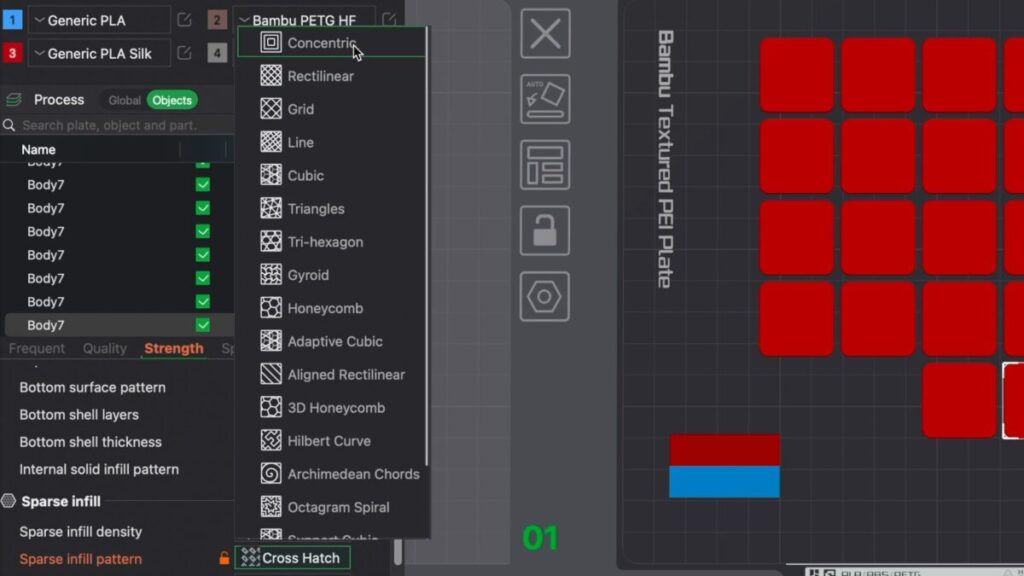

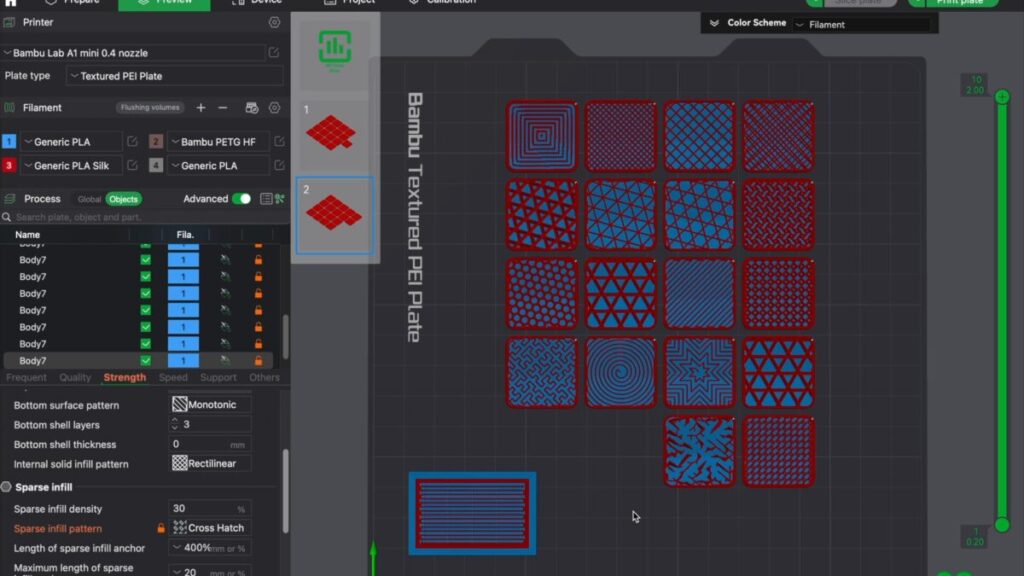

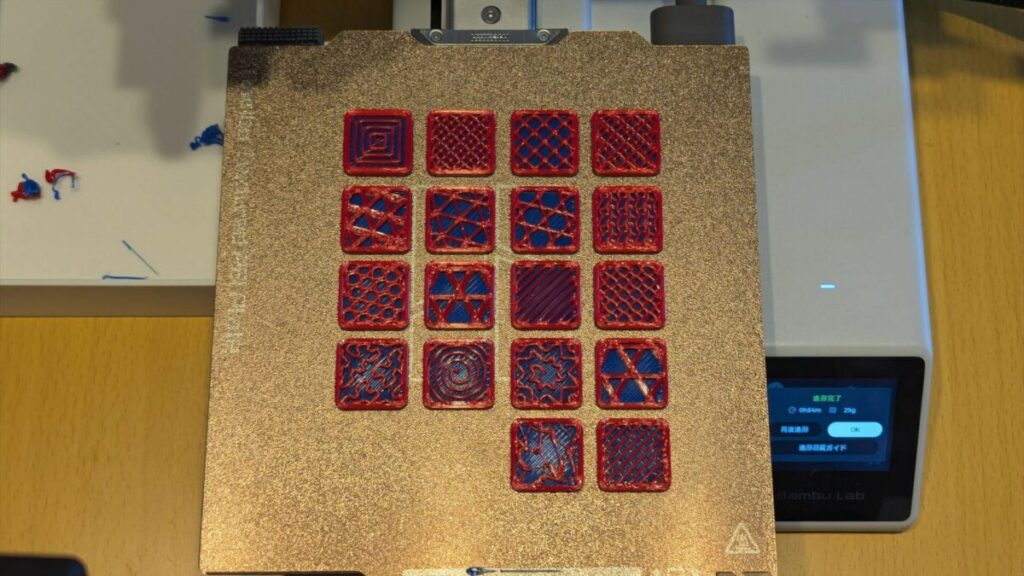

そこで本記事では、「Bambu Studio」で選択できる18種類のインフィルを実際にプリントし、それぞれの特徴と使い分けのポイントを徹底解説していきます。

いつも「デフォルト設定+充填率をちょっと変えるだけ」で済ませていた方も、ぜひこの機会にさまざまなインフィルパターンを知って、今後のプリントに役立てていきましょう!

動画でチェックしたい方はこちら!

この記事の内容はYouTubeでも動画で解説しています。記事とあわせて活用してみてください。

それでは見ていきましょう!

- FDM3Dプリンターにおける「インフィル(infill)」とは?

- Bambu Studioで利用可能なインフィルパターン一覧

- Concentric(同心)

- Rectilinear(直線)

- Grid(グリッド)

- Line(直線)

- Cubic(キュービック)

- Triangles(三角形)

- Tri-hexagon(六角形)

- Gyroid(ジャイロイド)

- Honeycomb(ハニカム)

- Adaptive Cubic(アダプティブキュービック)

- Aligned Rectilinear(整列直線)

- 3D Honeycomb(3Dハニカム)

- Hilbert Curve(ヒルベルト曲線)

- Archimedean Chords(アルキメデス螺旋)

- Octagram Spiral(オクタグラムスパイラル)

- Support Cubic(キュービックサポート)

- Lightning(ライトニング)

- Cross Hatch(クロスハッチ)

- 各インフィルパターンの比較(プリント時間・フィラメント消費量)

- インフィルパターン選択時のポイント

- インフィルパターンを選ぶ際のよくある質問(FAQ)

- まとめ:特徴を知ってインフィルパターンを使い分けよう

FDM3Dプリンターにおける「インフィル(infill)」とは?

3Dプリンターの設定で目が行きがちなのは、ノズル温度やプリント速度、サポートの有無といった部分かもしれません。

しかし、モデルの内部構造を左右する「インフィル」は、実は仕上がりや耐久性、さらには造形時間や材料コストにも関わる重要な要素です。

そもそもインフィル設定とは、モデル内部をどのように充填するかを指定する機能です。

外側は壁(シェル)で覆われているため、一見するとどんな内部構造でも同じに見えそうですが、実際には選ぶパターンによって大きく違いが出てきます。

例えばインフィルの充填率(%)を上げれば、強度は増す一方でプリント時間や材料消費も増えてしまいます。

逆に充填率を下げれば、軽量かつ高速に仕上がる代わりに剛性が下がる――このあたりは多くの方が経験済みでしょう。

しかし、同じ充填率であっても「どのような形状で内部を埋めるか」によって、強度や見た目、プリントにかかる時間などが変わることは、よく理解していない方が多いでしょう。

本記事で主に取り扱うスライスソフト「Bambu Studio」で選択できるインフィルパターンは、なんと18種類(バージョン1.10.2時点)。

以降の項目では、全インフィルパターンのテストプリント例を示しながら、それぞれの特徴をひと通り解説していきます。

各パターンのフィラメント消費量とプリント時間の比較一覧もご紹介するので、

どんなケースで、どんなインフィルを選べばいいのかな…?

と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

Bambu Studioで利用可能なインフィルパターン一覧

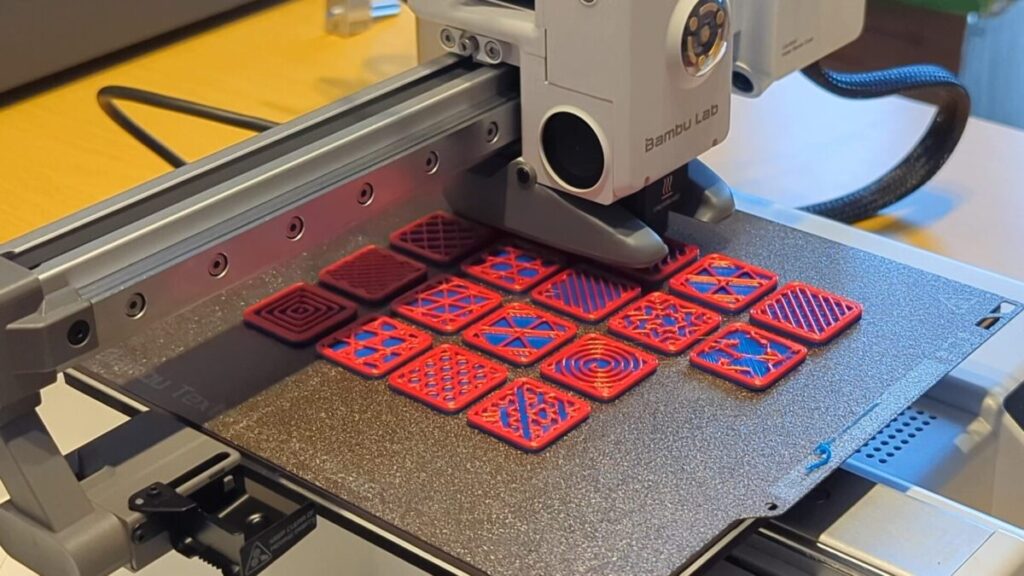

ここからは、Bambu Studioで選択できるインフィルパターン全18種類を1つずつ見ていきましょう。

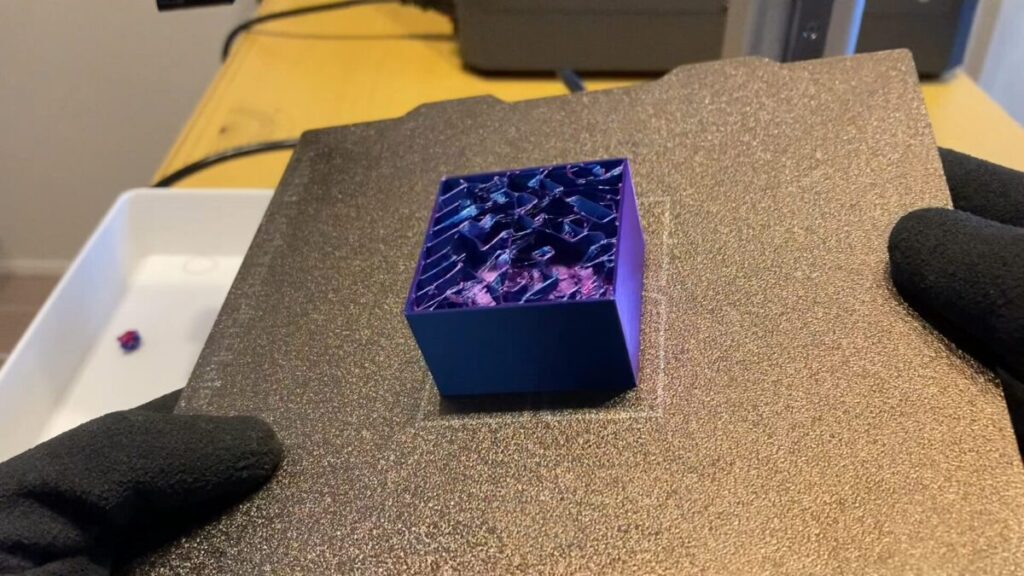

今回は、0.8mmノズルで印刷し、インフィル部分だけシルクPLAに色替えして仕上げることで、各パターンの特徴をよりわかりやすく撮影しています。

充填率はすべて30%で統一しており、プリントした状態を写真とともにご紹介します。

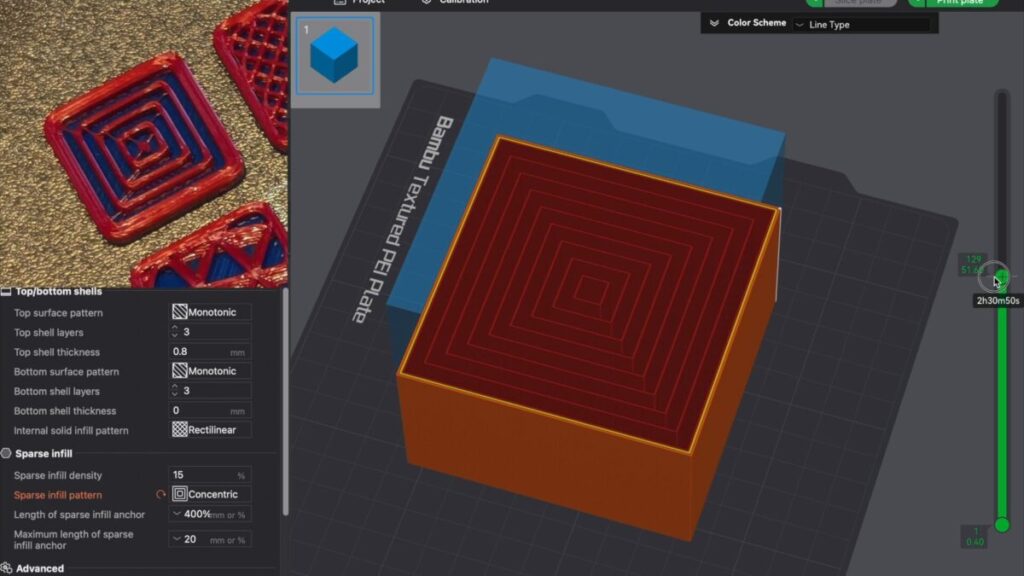

Concentric(同心)

Concentricは、「同心円」の名のとおり、モデルの輪郭形状をそのまま縮小するように内部を埋めていくパターンです。

外壁に対してインフィルがくっつかないため、透明素材のモデルなどでは内部パターンが干渉せず、きれいに見せられるメリットがあります。

また、TPUのようなフレキシブル素材を用いると、横方向の押し込みに対してプニッとした弾力が得られやすいという面白さも。

しかし、線が途切れずに連続する曲線になるため印刷移動が多く、プリント時間や材料消費量は意外と大きめ。

見た目の美しさや柔軟性を重視する用途であれば十分に活躍するものの、強度重視の造形や時間を短縮したい場面では他のパターンを検討したほうが良いでしょう。

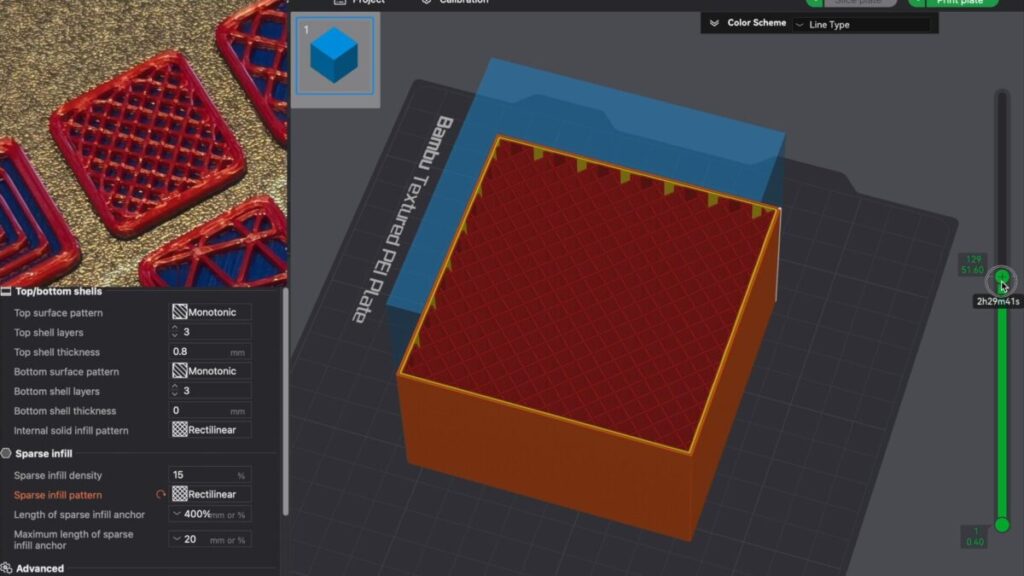

Rectilinear(直線)

レクティリニアは、最もベーシックな「直線格子」パターンの一種です。

1レイヤー内では平行な直線だけを引き、次のレイヤーで90度回転させることで交差する格子構造ができます。

単純な繰り返しのためスライス計算が速く、プリント時の移動もスムーズになりやすいことから、「高速で安定した造形が可能」というメリットがあります。

一方で、グリッドと比べると同一レイヤー内で交点が少ないため、特定方向に力が加わった際の剛性にやや偏りが出ることも。

総合的に見れば、強度・速度・材料消費のバランスが良く、「どれを選んだらいいか分からない」という場合に試してみる価値のあるパターンです。

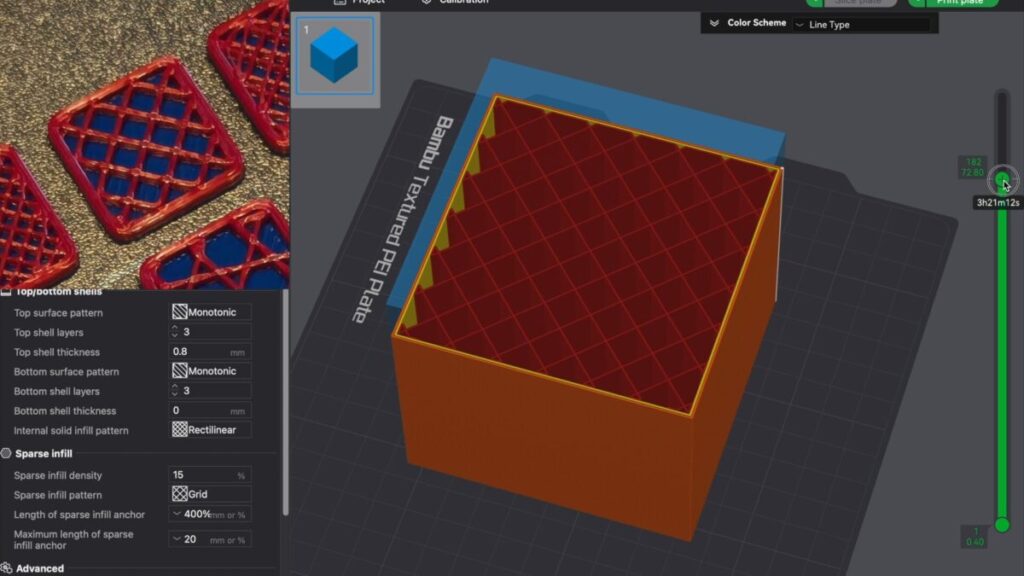

Grid(グリッド)

Gridは、同じレイヤー内で縦横の線が交差して格子を形成するパターンです。

Bambu Studioでのデフォルト設定にもなっているため、多くの方が「気づかないうちに使っていた」可能性が高いでしょう。

交差部が同じレイヤー内に存在することで、ある程度の剛性を確保しやすい一方、交点でフィラメントが多めに盛り上がりやすく、ノズルが引っかかるようなトラブルも起こりがちです。

特に大きいモデルや高速印刷でGridを選ぶと、交差部のダマがたまり、カチカチと音がしたり造形失敗につながるケースもあるため注意が必要です。

とはいえ、汎用性が高く設定のままでも十分な強度が得られるため、初心者から上級者まで広く使われているパターンと言えます。

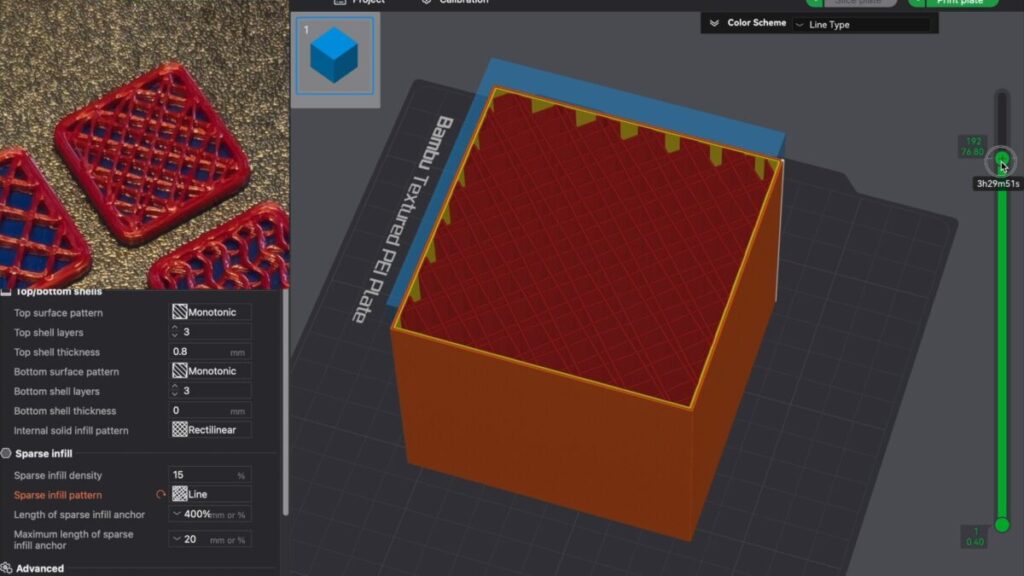

Line(直線)

Lineは、Rectilinearによく似ていますが、同一レイヤー内の線が平行ではなく、一見ランダムな見た目になっているのが特徴です。

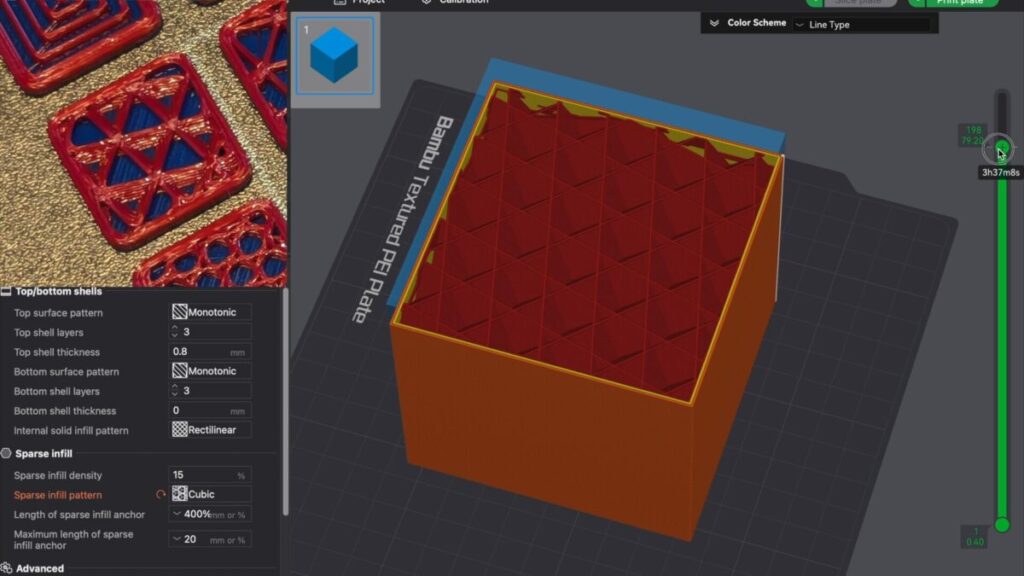

Cubic(キュービック)

Cubicは、角を下に向けた立方体セルで三次元的な格子構造を作るパターンです。

層によって三角形が微妙にずれながら積層され、最終的には全方向にバランス良く荷重を分散できる形になります。

そのため、複数の方向から力がかかる機能部品などに向いており、シンプルな2D格子に比べると「ねじれ」や「斜め方向の荷重」に強い傾向があります。

一方、レイヤーごとにラインが交差しやすく、Rectilinear等に比べてノズルの引っかかりが増えることもあるため、高速印刷時は注意が必要です。

総じて、強度を保ちながらも比較的軽量に仕上げたい場合や、応力が多方向にかかるパーツで力を発揮します。

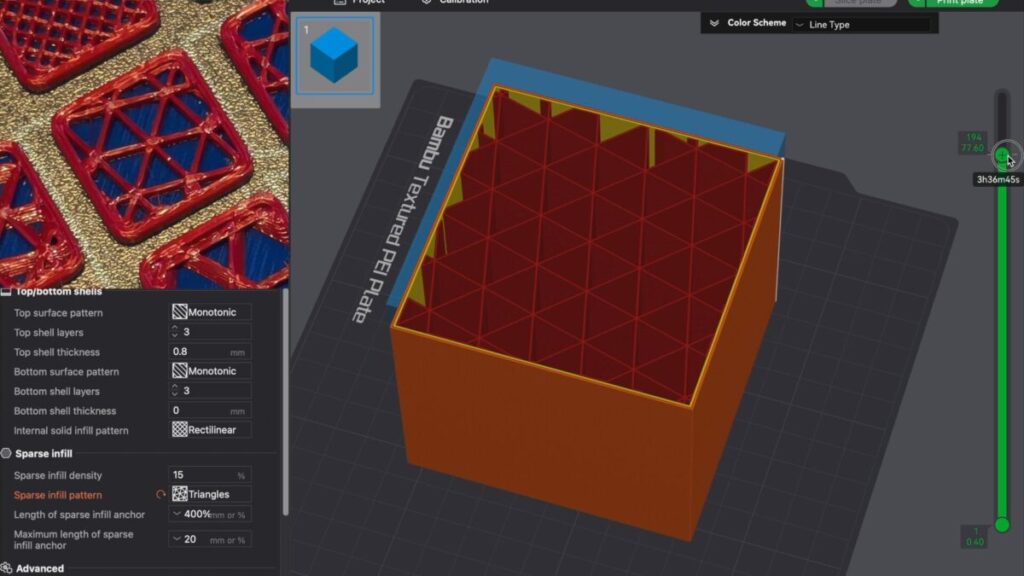

Triangles(三角形)

Trianglesは、レイヤー内を三角形の格子で埋めていくパターンです。

Gridなどの四角形に比べると、三角形が力の集中を分散しやすく、せん断方向の強度も向上しやすいのが大きな特徴となっています。

また、レイヤーをまたいで同じパターンが続くため、上下方向の積層によるズレやダマがやや少なく、安定した造形につながることがあります。

機能部品や重さがかかるパーツを作る際に有用ですが、非常に高速な造形を求める場合には、もう少し単純なインフィルが適しています。

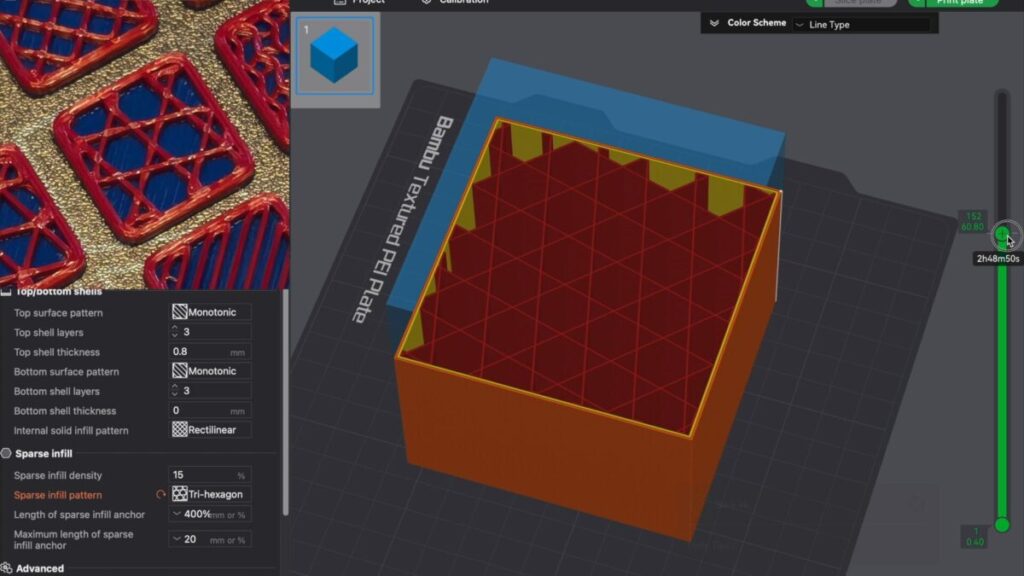

Tri-hexagon(六角形)

Tri-hexagonは、三角形と六角形が組み合わさった2Dパターンです。

六角形セルによる強度と、三角形部分がつくり出す剛性分散によって、平面方向への衝撃や圧力に強い傾向があります。

頑丈さを最優先にしたい場合や、大型パーツで信頼性を確保したい場合に選択肢となるパターンですが、時間や材料コストとの兼ね合いをよく考えて活用しましょう。

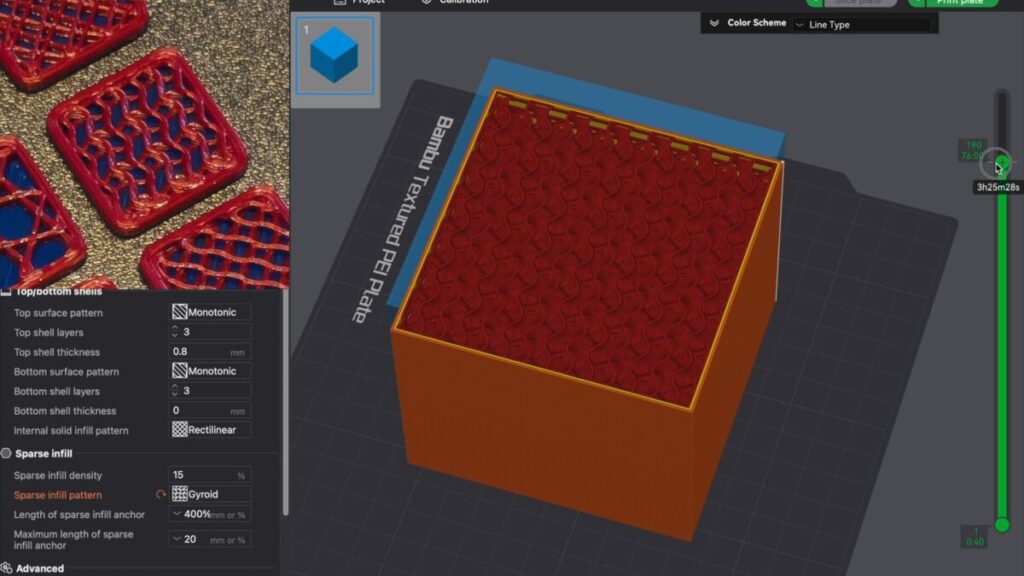

Gyroid(ジャイロイド)

Gyroidは、3次元的に連続する曲面構造が特徴的なインフィルです。

カクカクした格子ではなく、曲線を絶え間なく描いているため「全方向に近い強度」をバランスよく発揮しやすく、衝撃吸収性にも優れます。

さらに、一層内で交差がないため、Gridなどで起こりがちな交点トラブルも起きにくいのがメリット。

汎用性が高く、強度・見た目・造形安定性のバランスが非常に良いパターンです。

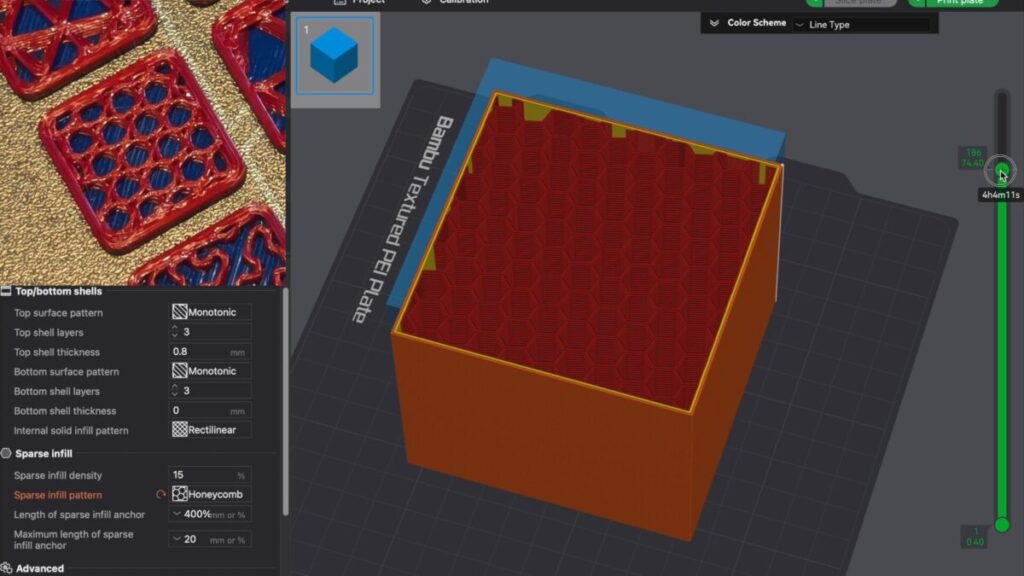

Honeycomb(ハニカム)

Honeycombは、六角形構造を用いたインフィルで高い剛性を誇ります。

Honeycombは、六角形構造を用いたインフィルで高い剛性を誇ります。

一方で、六角形を描くためのパスが多くなり、印刷にかかる時間やフィラメント消費量はかなり増える傾向があります。

実際に比較してみると、ほとんどのパターンよりも時間・材料ともに最も多くかかることがしばしば。

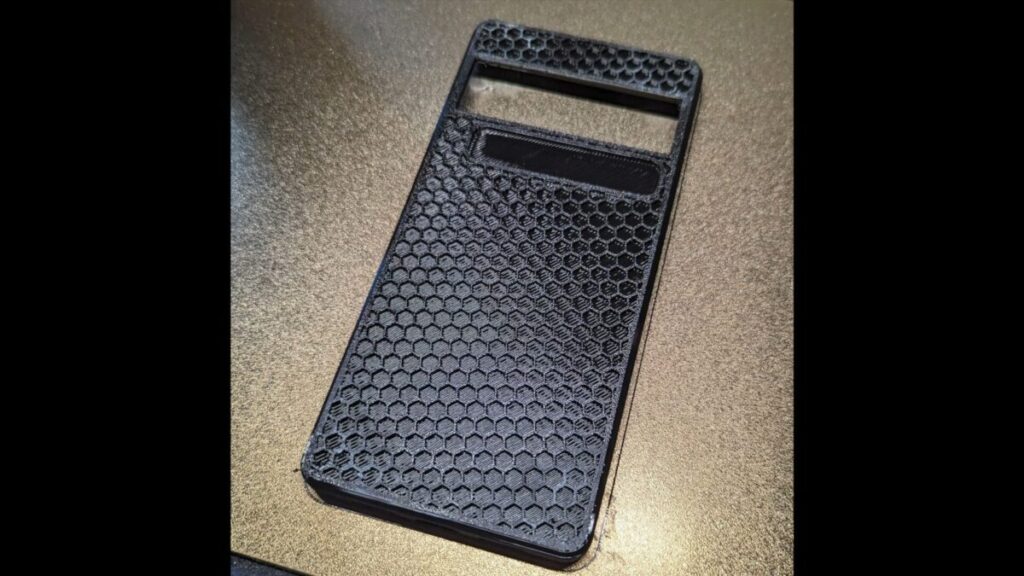

見た目が美しいため、トップレイヤーをあえて省略して内部のハニカムを露出させるデザインも人気があります。

筆者自身も上記のハニカムインフィルを露出させたスマホケースを愛用中。

総じて、求める強度やコスト面との相談が必要となるパターンと言えるでしょう。

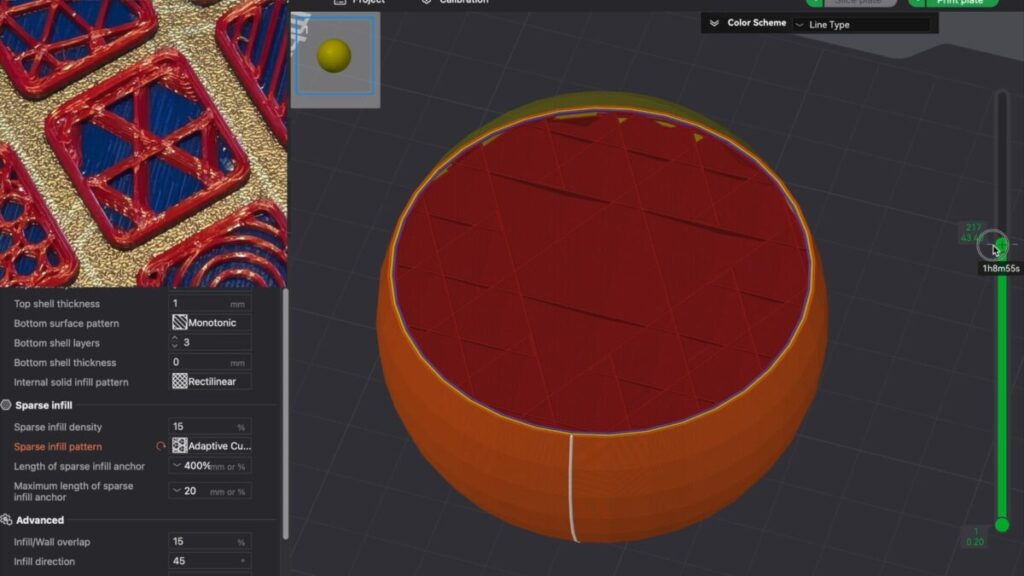

Adaptive Cubic(アダプティブキュービック)

Adaptive Cubicは、Cubicパターンをベースに、壁際や上面付近など強度が必要な領域ほど密度を高め、中央など負荷が少ない部分は大きなセルにすることでフィラメント節約と強度維持を両立する工夫がなされたインフィルです。

例えば球体のようなモデルをスライスすると、中心付近はかなり粗く、外側に行くほど細かい立体格子が見られます。

強度を必要とする箇所だけしっかり埋めつつ、全体的には材料と時間を抑えられるため、大きめの造形や荷重差が大きいパーツに最適です。

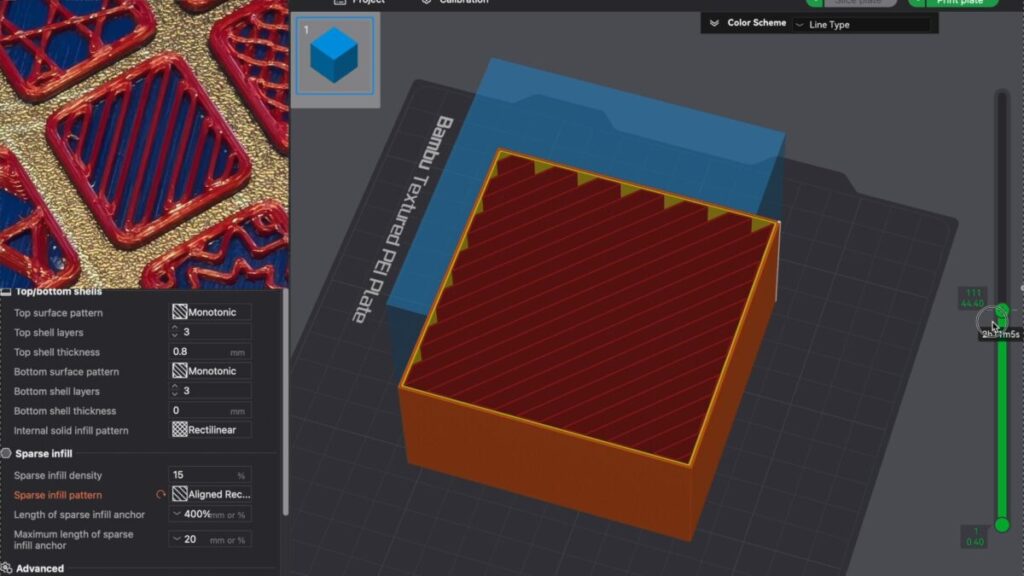

Aligned Rectilinear(整列直線)

Aligned Rectilinearは、Rectilinearをベースにしつつも、層ごとに直線の方向を変えないパターンです。

つまり、すべてのレイヤーで同じ向きの平行線を重ねるため、ある方向には柱のような堅牢性を持ちながら、別の方向から見るとスカスカという大きな異方性が生まれます。

プリント速度は直線を往復するだけなので非常に速い一方、上面のブリッジをうまく支えられないリスクなどに注意が必要です。

特定方向への強度を狙う場合や、透明パーツでの見た目を重視する場合には有効なパターンと言えます。

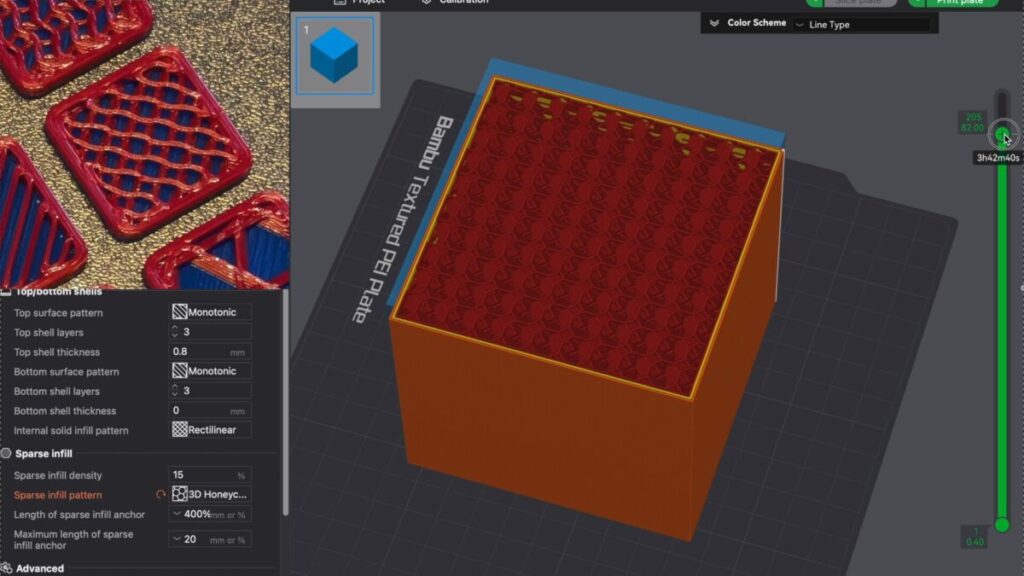

3D Honeycomb(3Dハニカム)

3D Honeycombは、通常のHoneycombをさらに三次元的に展開した複雑な構造を作るインフィルです。

レイヤーごとに描画パターンが大きく異なり、結果として上下方向や斜め方向にも六角セルが連結する形になります。

全方位に強度を持たせることができる一方で、ツールパスが非常に複雑になるため、印刷時間やフィラメントの使用量はHoneycombよりさらに多くなることも。

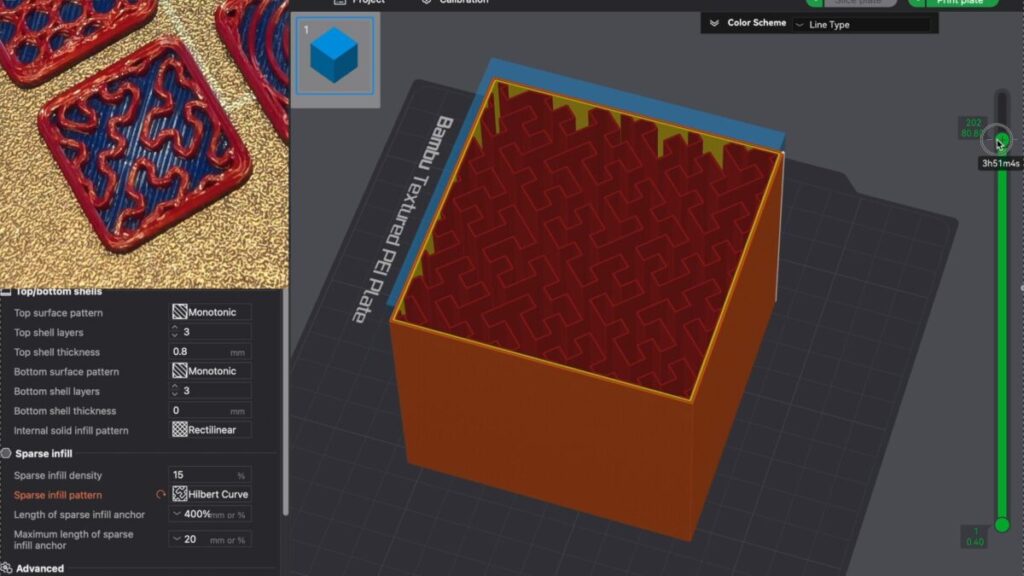

Hilbert Curve(ヒルベルト曲線)

Hilbert Curveは、フラクタル図形(図形の一部と全体が同じ形になっているもの)であるヒルベルト曲線を用いたパターンです。

一筆書きの迷路のように空間を埋めるため交差部がなく、全体を均等に覆う構造になりやすいのが特徴。

しかし、ジグザグが非常に細かく折り返すため、印刷時のヘッドがスピードを上げにくく、時間がかかる傾向にあります。

一般的な機能部品や高速造形を求める場面ではメリットが少なく、用途は限られがちなパターンでしょう。

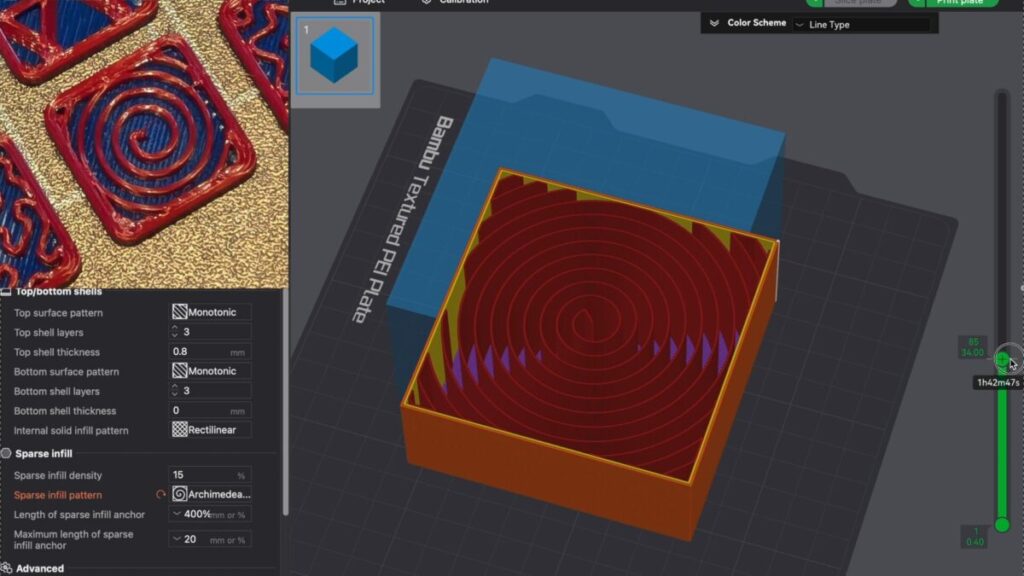

Archimedean Chords(アルキメデス螺旋)

Archimedean Chordsは、アルキメデスの螺旋(渦巻き)を応用したパターンです。

曲線的で見た目にも面白い反面、剛性は格子系に比べてあまり高くありません。

Concentricに似て、TPUなどの柔軟フィラメントを使用する際にプニプニした感触を得やすいメリットがあります。

さらに、一筆書きに近いパスを描くため、途切れが少なく印刷が滑らかに進むことも。

とはいえ、実用部品の強度アップを狙うには不向きですので、デザイン重視や特殊な素材を使う場面での選択肢となるでしょう。

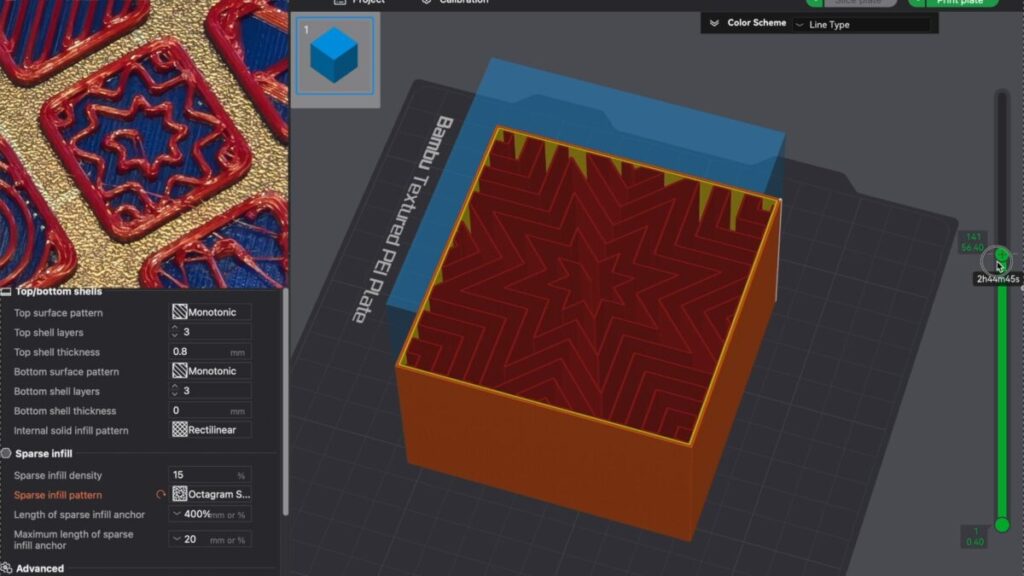

Octagram Spiral(オクタグラムスパイラル)

Octagram Spiralは、八芒星(オクタグラム)をベースとしたスパイラルを描く珍しいパターンです。

見た目のインパクトが強く、トップレイヤーを無くすことで内部構造をデザインとして活かす使い方は考えられます。

しかし、ヒルベルト曲線と同様にカクカクした折り返しが多いゆえに時間がかかりやすいです。

格子構造のように多方向に高い剛性を持たせるのも難しいため、実用よりは装飾やアクセントに向いているでしょう。

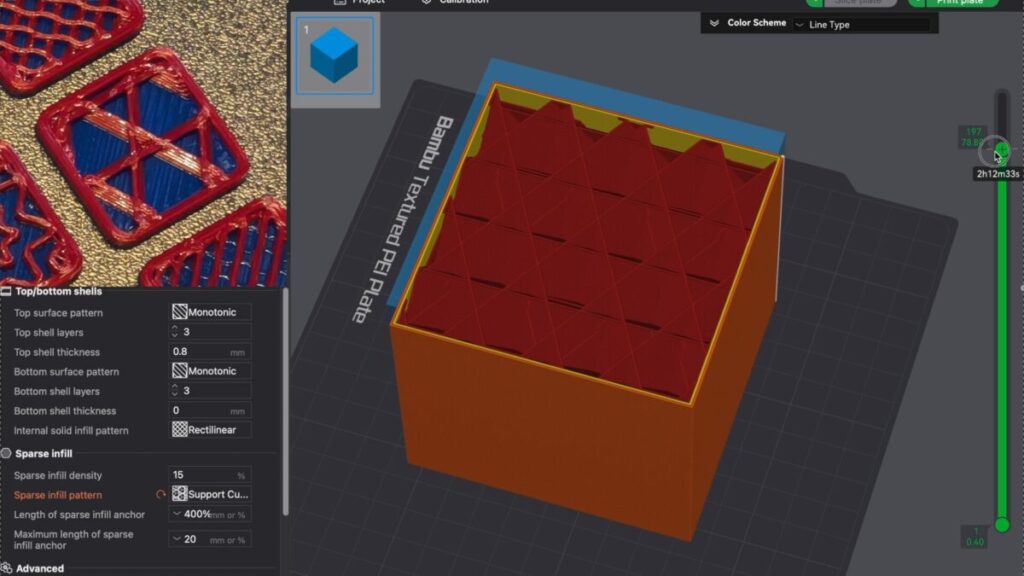

Support Cubic(キュービックサポート)

Support Cubicは、強度を上げる目的よりも、モデルの上面をしっかり支えるサポート用途を想定したインフィルパターンです。

下部はスカスカにして、頂点付近で密度を高める仕様のため、あまり荷重がかからない場所は時間と材料を節約できる一方、モデル全体の機械的剛性は期待できません。

つまり「いかに省フィラメントで上面を支えるか」に特化した構造と考えるとよいでしょう。

大きなオブジェクトを安価かつ短時間で仕上げたい場合に有効ですが、強度優先のパーツには不向きです。

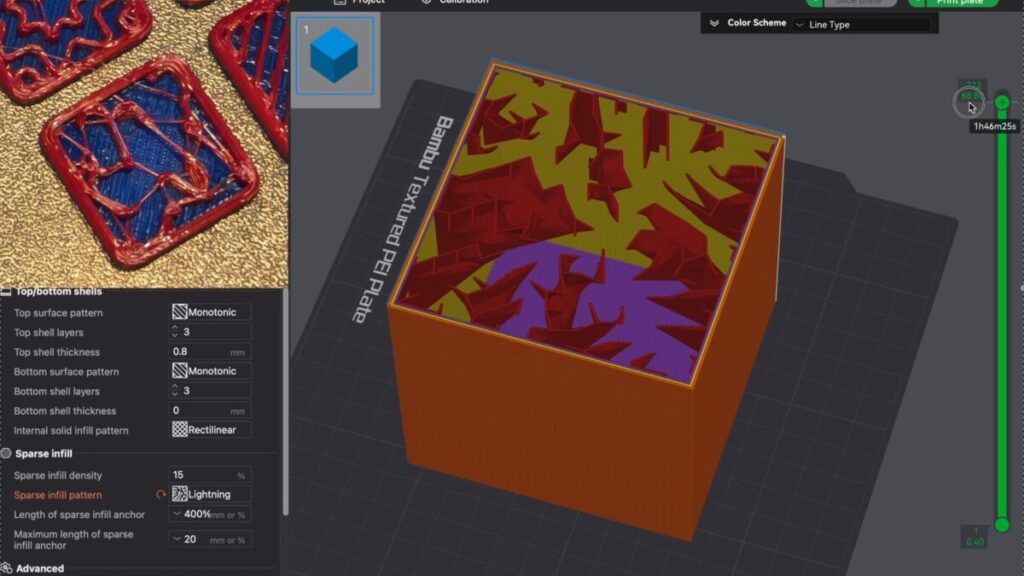

Lightning(ライトニング)

Lightningは、稲妻(Lightning)の名のとおり、内部をほぼ空洞にしつつ、上面近くで急速に枝を広げてサポートする独特のパターンです。

目的はSupport Cubicと同様「なるべく少ない材料で上面を支えること」。

大きなモデルを作る際に、強度を全く気にしなくてよい場合は、圧倒的なフィラメント節約と短い印刷時間を実現します。

ただし衝撃や荷重にはほとんど耐えられないので、実用度は低め。

それでも、できるだけ速くプリントしたいといった用途では便利なパターンであり、試してみるとそのプリント時間&素材削減効果に驚くことでしょう。

Cross Hatch(クロスハッチ)

Cross Hatchは比較的新しいインフィルで、Rectilinearのように並行な線を交差させる間に、レイヤー間で少しずつ遷移していく効果を加えたパターンです。

印刷速度と滑らかさを両立しようとする設計で、モデルによってはGyroid以上に高速・安定を実現する可能性があるとも言われています。

各インフィルパターンの比較(プリント時間・フィラメント消費量)

ここまで18種類のインフィルを一通り見てきましたが、

どれがインフィルを削減できるのか?

どれが一番速いのか?

が気になる方も多いはず。

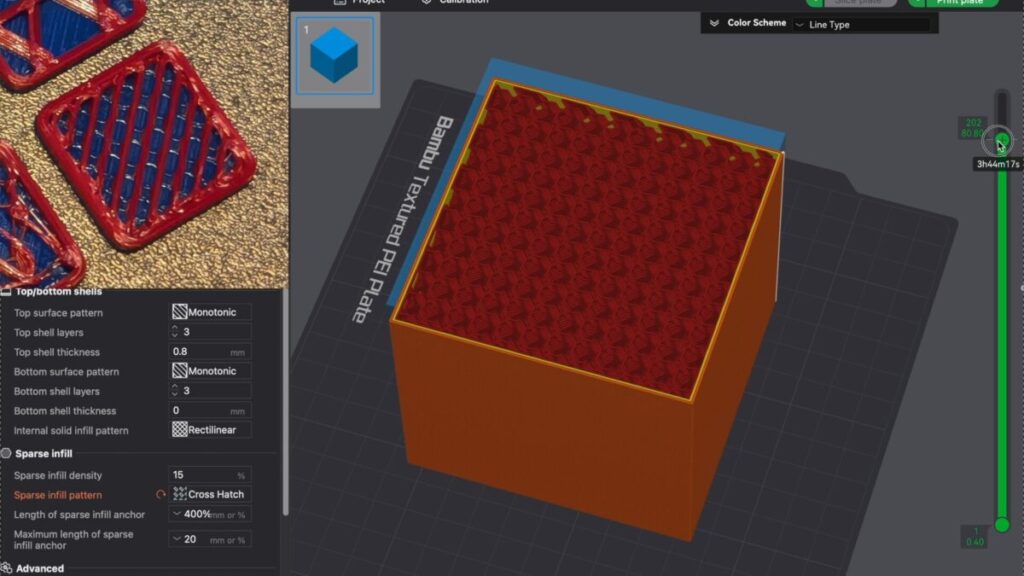

そこで、同じサイズの立方体モデルを使い、それぞれのインフィルを15%で印刷した場合にかかる時間とフィラメント使用量をざっくり比較してみました。

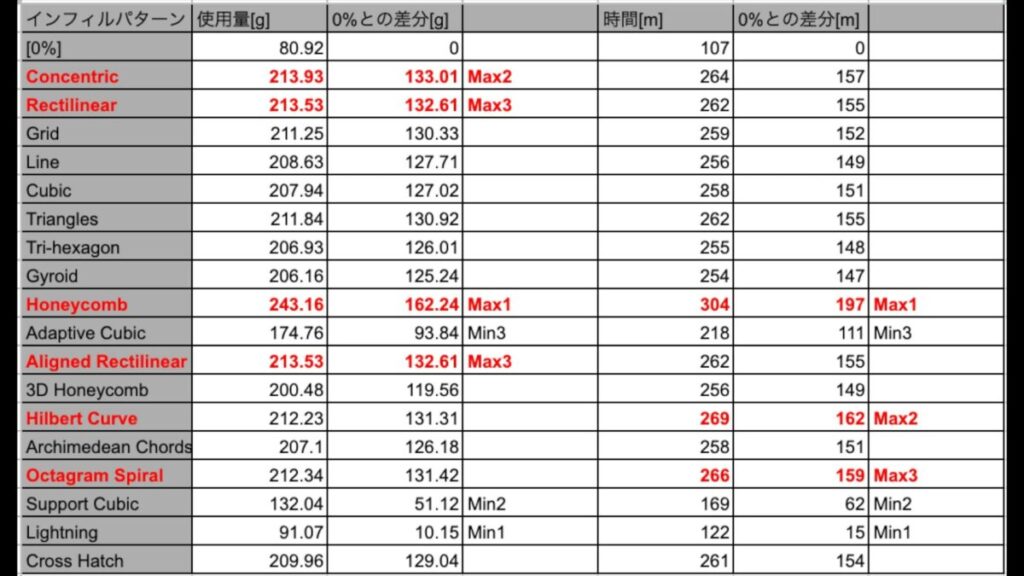

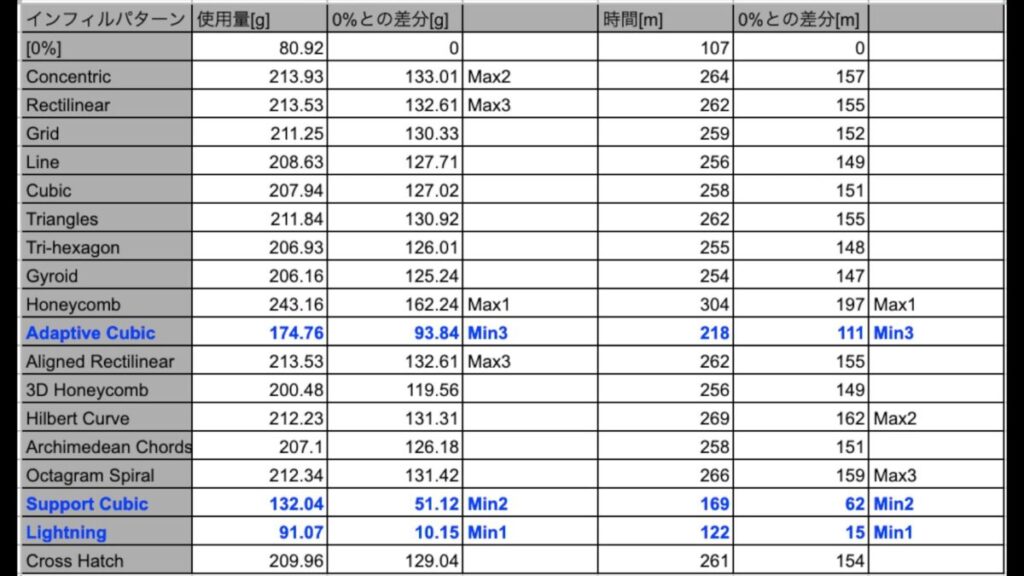

テストの結果、最も時間・材料の両面で多かったのがHoneycombでした。

六角形構造は強度に優れる反面、どうしてもツールパスが複雑になり、多くのフィラメントを消費します。

次いでConcentric、レクティリニア、Aligned Rectilinearなどがフィラメント使用量で上位に入り、ヒルベルトカーブやオクタグラムスパイラルはカクカクした移動が多いためか、印刷時間が大きく伸びる傾向が見られました。

一方、フィラメント節約&時短のトップ3は、Lightning、Support Cubic、Adaptive Cubicの順で少ないという結果に。

特にLightningは、まさに上面近くにしかインフィルが存在しないため、圧倒的に材料を使わずに済みました。

ただし、これらは全体をしっかり充填するタイプではないため、機械的強度は期待できません。

アダプティブキュービックは程よく強度を維持しつつ節約を図れるため、用途によっては最適解になり得るでしょう。

| インフィルパターン | フィラメント使用量[g] | 0%との差分[g] | プリント時間[m] | 0%との差分[m] |

| (インフィルなし0%) | 80.92 | 0 | 107 | 0 |

| Concentric | 213.93 | 133.01 | 264 | 157 |

| Rectilinear | 213.53 | 132.61 | 262 | 155 |

| Grid | 211.25 | 130.33 | 259 | 152 |

| Line | 208.63 | 127.71 | 256 | 149 |

| Cubic | 207.94 | 127.02 | 258 | 151 |

| Triangles | 211.84 | 130.92 | 262 | 155 |

| Tri-hexagon | 206.93 | 126.01 | 255 | 148 |

| Gyroid | 206.16 | 125.24 | 254 | 147 |

| Honeycomb | 243.16 | 162.24 | 304 | 197 |

| Adaptive Cubic | 174.76 | 93.84 | 218 | 111 |

| Aligned Rectilinear | 213.53 | 132.61 | 262 | 155 |

| 3D Honeycomb | 200.48 | 119.56 | 256 | 149 |

| Hilbert Curve | 212.23 | 131.31 | 269 | 162 |

| Archimedean Chords | 207.1 | 126.18 | 258 | 151 |

| Octagram Spiral | 212.34 | 131.42 | 266 | 159 |

| Support Cubic | 132.04 | 51.12 | 169 | 62 |

| Lightning | 91.07 | 10.15 | 122 | 15 |

| Cross Hatch | 209.96 | 129.04 | 261 | 154 |

今回の結果はあくまでも立方体のケースであり、モデルによって若干の違いが見られる点には注意が必要です。

とはいえ、上記の一覧表に大まかな傾向が見て取れることは確かでしょう。

総合的には、Gyroidのようにバランスの良いフィラメントもありますが、状況に合わせて効率的なAdaptive Cubicを使うなど、最適解はモデルごとに異なります。

強度・時間・材料コストの三要素を自分なりに優先度づけし、賢く選び分けるのがポイントです。

インフィルパターン選択時のポイント

各インフィルの特徴を知ったうえで、具体的にどう選べばいいのか?

迷う方も多いかと思います。

大事なのは「モデルの用途や形状をまずはっきりさせること」。

そのうえで、強度・軽量化・見た目・印刷時間のどれを優先するのか明確にすると、自ずと選択肢が絞り込めます。

強度優先の場合

まずはTriangles、Gyroid、Honeycombあたりが候補になります。

力が複数方向からかかる部品ならGyroidやCubic系が合い、単純な上下荷重が多いならTrianglesやHoneycombも有効。

とはいえHoneycombは材料&時間コストが高いので、コストと強度のトレードオフを考慮しましょう。

軽量・時短重視の場合

Rectilinear、Line、Lightning、Support Cubicなどが候補に挙がります。

Lightningは上面を支えるだけの特殊用途で、試作や大きなモデルをとりあえず形にしたいときに便利ですが、強度は極端に低い点に注意。

強度・時短を両立させたい場合

GyroidやAdaptive Cubicがバランスの良い選択肢です。

特にAdaptive Cubicなら負荷のかかる外周や上面付近はしっかり埋め、中央はスカスカにできます。

ただしスライス計算がやや重くなる可能性もあります。

見た目重視の場合

ConcentricやHoneycomb、Octagram Spiralなどは、あえてインフィルを露出させると装飾的に美しく仕上がります。

透明素材やシルク系フィラメントを使って、インフィルそのものをデザイン要素にするのも面白い方法です。

インフィルパターンを選ぶ際のよくある質問(FAQ)

インフィルの設定を変えるだけで、いろいろな効果があるとはいえ、実際に使ってみると細かな疑問が出てくるかもしれません。

ここでは、よくある質問をまとめましたので、事前知識として目を通しておいてください。

Q1: 18種類もあって混乱しています。結局どれを選べばいいの?

デフォルトのグリッドでうまくいかない場合は、オールマイティなGyroidがおすすめ。

プリント時間や材料消費が気になる場合はLineやRectilinear、より強度が必要な場合はTrianglesやHoneycombへ切り替える――といったステップがおすすめです。

Q2: Honeycombが強いと聞いたけど、時間と材料がネック…

確かにHoneycombは非常に強度が高いですが、フィラメント消費と印刷時間が最大クラスになる欠点があります。

余程の強度が必要ないならTrianglesやGyroidでも十分な場合が多いので、複数パターンを比較検討してみると良いでしょう。

Q3: LightningやSupport Cubicは本当に実用強度が出ない?

基本的には上面を支えるためのサポート的なパターンなので、全体を支えるほどの剛性はありません。

あくまで模型やディスプレイ用に形だけ作る際に検討するパターンと考えてください。

Q4: インフィルだけじゃなくてトップサーフェスのパターンも変えられる?

Bambu Studio等のスライスソフトでは、トップサーフェス(最上面)を描画するパターンも変更可能です。

コンセントリックやモノトニックなど全8パターンから選択可能。

トップ層は最終的に見える部分なので、同心円模様や渦巻き模様などで装飾的に仕上げるのも面白いです。

ただし、結局デフォルトのモノトニック系が最も無難で美しく仕上がる場合も多いです。

まとめ:特徴を知ってインフィルパターンを使い分けよう

今回は、Bambu Studioがサポートする18種類のインフィルパターンと、その特徴や使い分けを詳しく見てきました。

プリント結果を大きく左右するインフィルの設定は、実は「縁の下の力持ち」的存在ながら奥が深いですよね。

FDM3Dプリンターにおけるインフィルは、モデル内部をどう充填するかという単純な設定のようでいて、実際は大きな影響力を持ちます。

今回紹介したとおり、Bambu Studioでは18種類ものパターンが利用可能で、それぞれ強度・軽量性・見た目・印刷時間などに特徴があります。

1つ選べば正解というわけではなく、用途や素材、仕上げの目的に応じて最適なパターンは変わります。

デフォルトのGridだけに頼らず、Gyroidを試してみたり、Honeycombで極限の強度を狙ったり、あるいはLightningを使って劇的に材料を節約してみたり。

いろいろな選択肢を把握することで、プリント結果に大きな差が出るはずです。

ぜひ今回の内容を参考に、あなたの造形物に最適なインフィルパターンを選んで、3Dプリントの幅をさらに広げてみてください。