こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、

光造形3Dプリンターでプリントした後の2次硬化と、使用する2次硬化器について解説

していきます。

光造形3Dプリンターによって硬化したレジンは完全に固まっているわけではありません。プラットフォームから取り外した後に「2次硬化」と呼ばれる処理が必要になります。

2次硬化のやり方は人それぞれです。100均で売っているような簡易的なUVライトを用いる方法もあれば、専用の2次硬化器を用いる方法もあります。

この記事では

について徹底解説していきます。

「今まで2次硬化はしていなかった」

「適当にやっていた」

「これから光造形をはじめようと思っているけど、2次硬化って何?」

という方はぜひ最後までご覧ください。

それでは見ていきましょう!

2次硬化と関わりの深い「洗浄」についてYouTube動画で解説しています!

光造形3Dプリンターの2次硬化とは

光造形3Dプリンターの後処理として必要な作業が2次硬化

です。

光造形3Dプリンターは、UV光(紫外線)を当てて樹脂(レジン)を硬化させていきます。層ごとに固める箇所と固めない箇所を制御し、これを何層も積み重ねていくことで3次元構造を得ることができます。

3次元形状をプリントし終わった段階では、すべてのレジンが完全に固まっているわけではありません。特に層と層の間の結合が弱い状態になっています。

プリント後に洗浄し、乾燥させた後に表面を触ってみると、

ちょっとベタついた感覚

を抱いたことがあるという方も多いでしょう。これは乾燥が不十分なわけではなく、

ことが原因です。

2次硬化させない場合、

ことがあります。プリントした直後はキレイでも、時間が経つとひびが入っているなどということは、光造形3Dプリンター初心者あるあるです。せっかくの3Dプリント品が壊れてしまうのは悲しいですよね。

不十分に硬化した状態の3Dプリント品をガッチリ固める作業が2次硬化

です。表面のベタつきを取り除き、時間が経ってもひび割れない3Dプリント品をゲットするためにも、2次硬化の工程をしっかり行うようにしましょう。

- 表面のベタつき除去

- 時間経過によるひび割れ防止

2次硬化する際の「最低限押さえておきたい」注意点

2次硬化の必要性がわかったところで、

最低限押さえておきたい注意点

について把握しておきましょう。

ここでは細かい注意点やノウハウはさておき、「とりあえず2次硬化ができるようになる」ことを目標にしたいと思います。

2次硬化に必要なものは?

2次硬化に使用する光は、

光造形3Dプリンターと同じUV光(波長405nm付近)

です。

レジンを固めるためには適切な波長(色)の光を当てる必要があります。例えば赤色の光を当ててもレジンは固まりません。

後述するように太陽光を当てるようなやり方もありますが、適切に2次硬化させるためにも

ことになります。

安全上の注意は?

2次硬化の際は、UV光を直接目で見ない

ように気をつけましょう。

具体的には、

といった安全対策を徹底しましょう。

2次硬化器によっては安全メガネが付属していたり、カバーを外したときに自動でUV光がオフになる機能がついていることもあります。このような安全対策が施された専用装置を使うのもおすすめです。

2次硬化させるタイミングは?洗浄前?洗浄後?

2次硬化させるタイミングは、基本的に洗浄・乾燥後

です。

洗浄した直後は硬化したレジンが水分等を含んでいる場合があるので、しっかり乾燥させてから2次硬化を行うのがポイントです。

2次硬化時にサポートは外す?外さない?

2次硬化時にサポートを外すか外さないかは、場合によります。

です。2次硬化によってガッチリ固めるということは、レジンの重合度を高めることになるため、多少の収縮が生じます。これにより、形状によっては2次硬化後に歪みが目立つ可能性があります。

一方、

ステージが回転するような2次硬化器を使うことでまんべんなく光を当てやすくはなりますが、サポートの接触部などはどうしても2次硬化させにくいでしょう。

という運用が良いのではないかと思います

どれくらいの時間2次硬化させればいい?

2次硬化に必要な時間はレジンの種類やUV光源の出力によって異なる

ため、一概には言えません。

例えば、UV光の出力は、

であることが一般的です(後述)。基本的には出力が大きいほど硬化が促進され、短い時間で2次硬化が完了することになります。

レジンや使用する2次硬化器に推奨時間の記載がある場合は、それを目安にすると良いでしょう。

使用するレジン・UV光は人によって異なるでしょう。いろいろな時間で2次硬化の時間を試してみて、

等を確認しながら、適切な時間を見出していくことをおすすめします。

中空構造を3Dプリントしたとき、内側はどうする?

Chituboxのようなスライスソフトには、レジン使用量を抑えることができる「中空化」機能があります。これによって内側がくり抜かれたような構造をプリントすることができます。

このとき注意すべきなのが、

内部の2次硬化を忘れないようにする

ことです。表面をしっかり2次硬化させても、

ことがあります。

内側を2次硬化させるときの難点は、通常の2次硬化器では不十分な場合があることです。後述するように、通常の2次硬化器は、回転ステージに乗せて表面(外側)に360°まんべんなく光を当てる仕様です。内側は別途手持ちのペンライトのようなUV光を使う必要があります。UVペンライトの例は番外編:内側硬化用ペンライトの項目で紹介しています。

2次硬化のやり方各種とメリット・デメリット

ここからは、

さまざまな2次硬化手法と、そのメリットデメリットについて解説

していきます。やり方によって注意点や用意すべきモノが変わるので、しっかり確認しておきましょう。

日光に当てる

もっとも簡便な2次硬化のやり方は、「日光に当てる」こと

です。日差しのある窓辺さえあれば、ある程度は2次硬化させることができます。金銭的にはいっさい追加コストがかかりません。

一方で、デメリットも多いです。「お日さま次第」になってしまうので、あまりおすすめできません。

- お金がかからない

- 日の当たる窓辺が必要

- 晴れた日の昼間しか2次硬化させることができない

- 冬場は陽の光が弱く、2次硬化には不十分になりやすい

- まんべんなく硬化させるためには手で3Dプリント品の向きを変える必要がある

レジン用UVライト(ネイルライト)

続いて、

2番目にやりやすい2次硬化の方法は「レジン用UVライト」を使うこと

です。ジェルネイルを硬化させるためのネイルライトとして、最近では100均でも購入することが可能です。

後述する専用の2次硬化器に比べれば当然機能性は劣るものの、

させることができます。

「2次硬化にお金はかけたくない」という方でも、最低限のコストで導入することができる選択肢です。

- 安い。100均でも購入可能。

- 出力が弱く、2次硬化の完了に時間がかかる場合がある。

- まんべんなく硬化させるためには手で3Dプリント品の向きを変える必要がある

- 高さがなく、大きめの3Dプリント品の2次硬化には不向き。

2次硬化用UVライト

ここからは光造形3Dプリンター専用の2次硬化用ライト・2次硬化器です。

2次硬化用のUVライトは、その場に置いたり手持ちで3Dプリント品に光を当てるタイプ

です。

シンプルにライトとしての機能だけを持つので、カバーやケースを自作したい場合には使い勝手が良いかもしれません。一方で、

特にこだわりのない方は後述の2次硬化器を使用することをおすすめします。

- 必要な箇所に光を当てやすい

- まんべんなく硬化させるには手でライトを動かすか、3Dプリント品の向きを変える必要がある

- UV光を防ぐカバーがない場合、自前で設計したり、安全メガネをかけて作業する必要がある。

2次硬化器(簡易組み立て式)

手間を掛けずに、しっかりと2次硬化させたい場合、

光造形3Dプリンター専用の2次硬化器を使用する

ことをおすすめします。特に、以下の3点が重要なポイントです。

これらを満たす選択肢として、

です。後述するボックス式のものや洗浄硬化機に比べてしっかりとした「装置感」はありませんが、見た目にこだわらなければもっとも導入しやすいタイプの2次硬化器です。

- ターンテーブルがついているものが多く、まんべんなく硬化させられる

- 遮蔽性が高く安全

- タイマーで時間設定可能

- 分解可能

- 組み立てが必要(とはいえパーツは少なく時間もかからない)

2次硬化器(ボックス式)

ボックス式の2次硬化器のメリットは、上記の組み立て式のメリットと基本的に同じです。

加えて、

というメリットもあります。

デメリットはほとんどありませんが、強いて言えば価格が若干高くなることでしょうか(とはいえ1万円しないくらいです)。

- ターンテーブルがついているものが多く、まんべんなく硬化させられる

- 遮蔽性が高く安全

- タイマーで時間設定可能

- 内壁の反射シートで効率よく硬化できる

- 比較的高価(とはいえ1万円未満がほとんど)

洗浄硬化機

現状の2次硬化器としてもっとも「ハイエンド」なのが、「洗浄硬化機」です。その名の通り、

3Dプリントしたあとの処理である「洗浄」と「2次硬化」の両方を1つの装置でやってのける

という優れものです。

比較的小さめの3Dプリンターで、かつ互換性のあるものであれば、

です。

注意点は、

ことです。水洗いレジンは流水洗浄が推奨されることもあるので、水洗いレジンを多用する方はよく検討しましょう。

また、ELEGOO「Saturnシリーズ」のような中〜大型3Dプリンターを使用している場合は最大洗浄サイズに気をつけましょう。機種によっては洗浄容器に収まらない場合があります。

- 洗浄と2次硬化を1つの装置で実施できる

- ターンテーブルがついているものが多く、まんべんなく硬化させられる

- 遮蔽性が高く安全

- タイマーで時間設定可能

- 装置が大きく(小型の3Dプリンターと同等)、場所をとる

- 比較的高価

ここで、各社の代表的な洗浄硬化機を比較してみましょう。基本的な機能に大きな違いはないので、

ことをおすすめします。

| ELEGOO 「Mercury Plus V3.0」 | Anycubic 「Wash & Cure Max」 | Anycubic 「Wash & Cure 3 Plus」 | |

| イメージ |  |  |  |

| 光源 | 405nm LED 24個+ターンテーブル下強化LED | - | - |

| LED 定格電力(W) | - | - | - |

| 本体サイズ(mm) | 302.5×302.5×412.5 | - | - |

| 最大硬化サイズ(mm) | φ250×290 | 300×165×300 | φ220×260 |

| 最大洗浄サイズ(mm) (プラットフォームあり) | 214×135×180 | - | 228×128×250 |

| 最大洗浄サイズ(mm) (プラットフォームなし) | 230×135×260 | 300×165×300 | 228×128×260 |

| ターンテーブル | ○ | ○ | ○ |

| タイマー設定時間(分) | 0-30 | - | 1-30 |

| 本体重量(kg) | 4.7 | - | - |

ELEGOOとAnycubicについては、上記以外にも多数の洗浄硬化機を展開しています。以下の個別解説記事もあわせてご覧ください。

\安心の3Dプリンター専門日本代理店!/

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

番外編:内側硬化用ペンライト

ここからは番外編です。

内側硬化用のペンライトは、単体で2次硬化を完結させるものというよりも、

一般的なUVライトや2次硬化器で光を当てることが難しい箇所の硬化を担当

します。例えば、

を行う際に重宝するものです。

中空構造のプリントや、大型の3Dプリントパーツ同士の接続を頻繁に行う方は持っておくと便利でしょう。

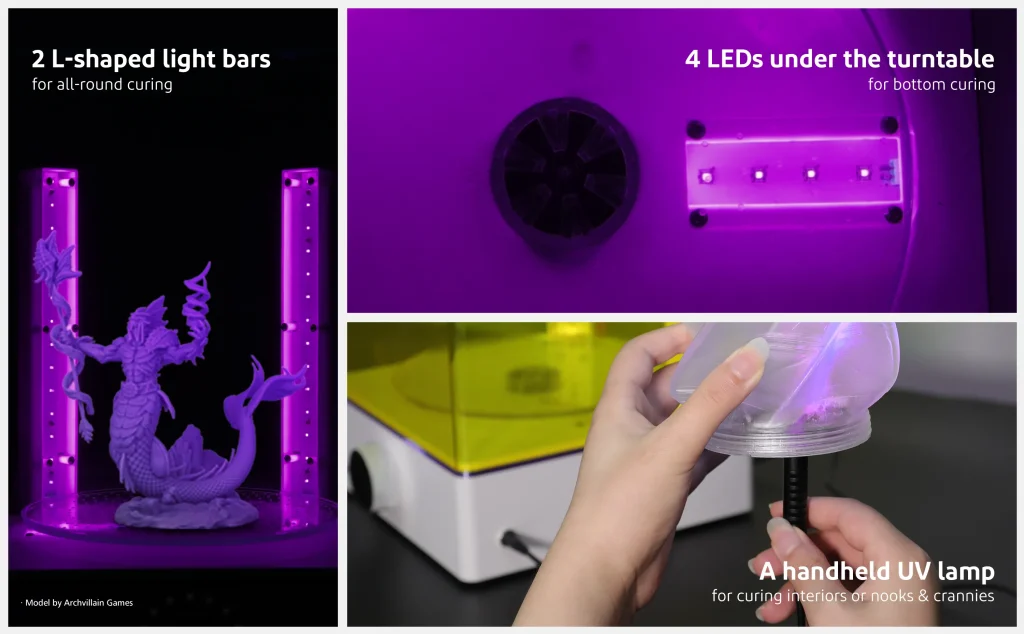

番外編:洗浄機と2次硬化器のセット品

洗浄硬化機に似た硬化器に、洗浄器と2次硬化器のセット品があります。

洗浄硬化機では難しい大型の3Dプリント品を洗浄・2次硬化させたい場合に検討

すると良いでしょう。

一方、1つの装置で両方の機能をもつわけではないので、

です。

以下の「ELEGOO Mercury XS Bundle」の例では、最大洗浄サイズが201mm × 124mm × 255mmとなっており、洗浄硬化機と比べてかなり大型の3Dプリント品まで対応できるようになっています。

大型サイズに対応すべく、2本のUVランプだけでなくターンテーブル下にもUVライトが仕込まれています。安全メガネやペンライト状の手持ちUVランプも付属しており、これ1つで洗浄・2次硬化には一通り対応できる一品です。

\クーポン・タイムセールはAmazonページをチェック!/

まとめ:造形サイズや洗浄の必要性に応じて2次硬化器を導入しよう

今回は、光造形3Dプリンターでプリントした後の2次硬化と、使用する2次硬化器について解説しました。

日光で対応する簡便な方法から、専用の洗浄硬化器を使う方法まで、さまざまな選択肢があることがわかったのではないでしょうか?

導入コストと手間のトレードオフ、造形サイズと硬化器サイズを照らし合わせて、ご自身にあった2次硬化器の導入を検討してみてください。